「あの授業はヤバい」「あれだけは止したほうがいい」と学生たちに言われながらも受講希望者が殺到する「蛙学(あがく)への招待」。学部授業のなかでもひときわ有名なこの授業を担当するのは、鈴木誠さん(高等教育推進機構 教授)です。1年前期のみの開講であるにも関わらず、なんとOB/OG会が結成されるほどの人気ぶり。

鈴木さんの授業は、なぜこうも北大生たちを引き付けるのでしょうか。前後編に渡って、その秘密に迫っていきます。今回の前編では「蛙学」メインイベントの1つでもある系統解剖実習に潜入取材しました。

【村山一将・CoSTEP本科生/社会人】

カエルを通して問題解決能力を養う

「蛙学への招待」のシラバスには、「文系理系を問わず」「将来研究者として必要な問題解決の視点と手法をマスター」する授業だと書かれています。受験勉強を終えたばかりの大学1年生にとっては、かなりインパクトのある一文です。実際、どんなことをやっているのでしょうか。まずは、全15回ある授業の第6回目、前半のクライマックスとなる系統解剖実習の様子をレポートします。

6時間にもおよぶ系統解剖実習

6月18日、学生たちが続々と夕方の教室に集まってきます。どの学生も緊張の面持ちで、どことなく落ち着かない様子です。これまで学んできた、解剖の手順やカエル各部の名称などを確認しながら、開始時刻を待ちます。この日16時から始まる授業は、深夜遅くまで続く予定です。

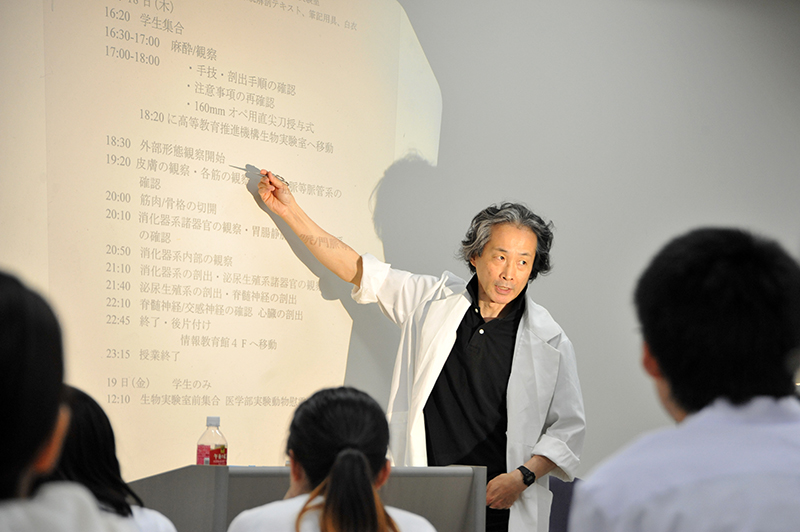

そこに颯爽と登場した鈴木さん。さっそく実習の目的や流れ、観察すべき部位の名称などを軽快に確認していきます。麻酔薬の化学式や性質まで答えさせる徹底ぶりに、ピリッとした空気が漂います。動物を解剖する際の心構えについて書かれた「動物実験者の自戒」(『動物実験解剖の指針』岡村周諦,風間書房1953)を全員で復唱し、いよいよ実習がスタートします。

解剖には、取り寄せたウシガエルを1人1体ずつ使います。最近の中学校や高校ではあまり解剖をやらなくなってきているので、今回が初めての解剖という学生もいます。彼らはこの日のために、カエルの臓器や組織の名称を精密に記憶し、ドライ・ラボと呼ばれるカエルの形態を模したペーパークラフトの模擬解剖を通して手順を覚え、解剖スキルを磨いてきています。また、「動物実験者の自戒」を何度も読み返し、誠心誠意、感謝の心で取り組む覚悟を決めてきます。このようにして、心技体、万全に整った状態でカエルと向き合うことが大切だと鈴木さんは言います。

実習は、カエルに麻酔をかけるところからはじまり、外科手術用はさみの授与式を経たあとは、すべて学生の「自動運転」で進行していきます。鈴木さん自身は、学生の動きをつぶさに観察し、ときおり細かい部分でアドバイスをするものの、全体に対して指示をするようなことはありません。

学生たちは、そのまま深夜23時まで飲まず食わずで解剖に没頭します。1分1秒を無駄にせず、「本物」のもつ膨大な情報量を詳細に見抜いていけるのも、徹底した事前準備の賜物と言えるでしょう。長い解剖を終えた学生たちの表情には安堵感と達成感、そして感謝の気持ちが満ちあふれていました。

解剖実習だけではない「蛙学」の授業

解剖実習の様子を見ていると、学生たちの意欲の高さや並外れた知識量に驚かされます。入学したての学生にカエルに関する専門的な知識があるとも思えませんから、開講から2か月足らずの間に身につけたことになります。解剖実習以前には、いったいどのような授業が行われたのでしょうか。

高校までの授業が一斉授業中心だとすると、「蛙学」では実習やプレゼンテーションなどを組み入れたアクティブ・ラーニング型の授業が中心になっています。図書館での情報検索実習からはじまり、鮭の科学館の両生類コーナーを利用した観察会、野外での分布調査や採集、鳴き声のリスニング試験など、教室を飛び出して行う授業も盛りだくさんです。ときには物語や絵本の世界に目を向け、またあるときにはカエル料理を食べに行くなど、文化的な側面からもアプローチしています。このような活動を通して、学生たちはカエルへの理解を深めると同時に、研究活動の基本となる正確性やこだわりぬく力、創造力を身につけていきます。系統解剖実習は、このようなアクティブな学習の一環として実施されているのです。

大変だけどがんばれる授業

学生をあの手この手で鍛えぬく「蛙学への招待」は、前評判に違わぬハードな授業だということがわかりました。とはいえ、授業後の学生評価を見てみると「大変だったけど楽しかった」「おもしろかった」など、ポジティブな意見ばかりが並びます。

ティーチングアシスタントを務める、文学部4年で「蛙学」OGの宮村友海(ゆみ)さんも、そう考える一人。「噂通りきつかったけど、身になるから苦になりません。いま思えば、大学での学び方、自分から学ぶということの大切さを体験できたのが大きかったです。」

後編は、「意欲」の研究をしている鈴木さんに、授業づくりのポイントや学生を奮い立たせるコツを伺います。

—-後編はこちら—

【#64 「蛙学」が導く問題解決への入口【後編】鈴木誠さんインタビュー】

(2015年11月26日)