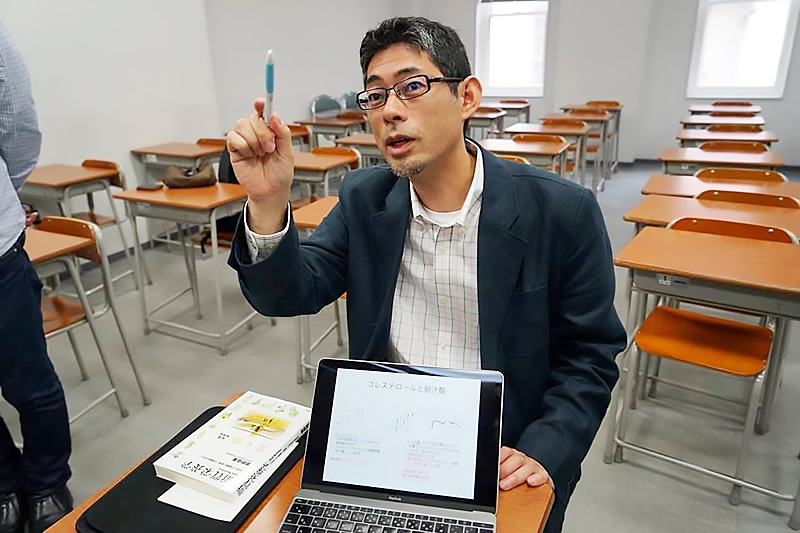

医療や栄養に興味を持っていた私たちは栄養生理学を研究されている石塚敏さん(農学研究院 基盤研究部門 生物機能化学分野所属)の研究室を訪れました。石塚さんの研究内容や人生について様々なお話を聞くことができました。

【木次谷真由・医学部1年/長谷川公紀・総合理系1年】

-石塚さんの研究内容を教えていただけますか。

みなさんどうして病気にかかるのでしょうか。何もしなくても寿命になれば老衰で亡くなるわけですが、そこに至るまでに癌になったり糖尿病になったり、あるいはメタボリックシンドロームになったりします。誰でもそういう病気になる可能性がありますよね。もちろん遺伝的に病気にかかりやすい、かかりにくいはありますが、基本的には病気になる方向で人間の体は全体的に変化していきます。そこで私は人間が病気にかかっていく共通の原因を研究しています。

ところで、栄養素の中で単位質量あたりのエネルギー量は糖とタンパク質はだいたい同じです。一方、脂質はこれより2倍以上多いです。だから、脂質はエネルギーの保存形態としては優秀ということです。脂質の中のコレステロールというのは今だと生活習慣病の原因といわれ悪者になっていますが、この構造は分解するのが難しく、私たちの身体にはこれを壊す酵素もありません。分解できないので、水に溶ける形態にしようとするわけです。水に溶ければ排泄できますからね。コレステロールを水に溶ける形態に変えたものが胆汁酸です。通常、胆汁酸は食べ物の中の脂質を水に溶け易くして吸収を助けてくれる働きがあります。しかし、体の中のエネルギーとなるものが多くなりすぎると胆汁酸そのものが体内で少しずつ増えてきます。それこそが生活習慣病発症の一つのきっかけになるのではないかと私は考えています。現在はラットを用いて、胆汁酸の動きを中心に研究を進めています。餌に研究材料を入れて毎日ラットの様子を観察したり排泄物を見たりして、変化を調べています。

-今の研究分野にたずさわるようになった経緯を教えてください。

学部では北大農学部の畜産学科に入りました。私は大学に入る前から食べ物の研究をしたいと思っていて、食べ物関係といえば農学部だろうと。農学部の農芸化学科と畜産学科に興味を持ち、結果的には畜産に行きました。その中で食品系の研究室には肉製品の研究室と乳製品の研究室があり、当時の私は動物を殺さなくて良いという理由で乳製品の研究室に入ったのです。そこではチーズの熟成期間での脂肪酸の変動を追う研究をすることになり、機器分析に使う実験系を自分で新しく作らなければならなくなりました。指導教員や先輩から教わっても新しい問題が次々に出てくる。そうなると、分からないことを聞きに行く先がやっぱり欲しくなります。農学部の中でそのような研究をしていたのは農芸化学系の研究室で、畜産の学生にも関わらず、農芸化学にも顔を出していました。

当時、食品の機能性が注目されるようになり、食べた後の食品の作用について興味を持ち始めました。その頃の私は、畜産で修士課程を出てそのまま博士課程まで進学するつもりでした。その時、所属していた研究室の先生がちょうど退官するタイミングで、その先どうなるか分からないということもあり、当時新しくできたばかりの食品機能化学研究室に博士課程で入りました。ここで畜産学から農芸化学へ移ることになりました。そこは新設されたばかりで研究スペースがあまりなく、食品栄養学の実験室を借りて研究していたので、常にそこを出入りしていました。そして博士2年の時に食品栄養学の助手の枠が空いたので、そこで就職して今に至ります。教員になってからは、食物繊維が大腸癌の発症を予防する作用についての研究や、以前から大腸癌の原因といわれていた胆汁酸の分析に取り組み、現在に至ります。

-石塚さんの学生時代を教えてください。

中学のときは物理が好きで、高校は東京工業大学付属高校の電気科でした。パーソナルスペースの狭い東京から出ていきたくて、どこか遠くへいきたいなと思っていたのですよ。高2のときに北大を訪れて、広くて気持ち良い環境に憧れて北大を受験しました。現役のときは理学部志望。二次試験の受験形式は理科一科目受験で物理を選択しました。不幸にも一浪したら理科二科目受験に形式が変わるというアクシデントがありました。それでも、予備校に入ってから始めた生物にいつの間にか興味が移り、その結果生物が得意になって農学部に入りました。

今回、私たちは石塚さんから研究テーマや研究者になるに至った経緯を伺いました。学生時代の境遇や学問に対する熱意があるからこそ石塚さんの「今」の研究があるのだと分かりました。

石塚さん、ありがとうございました。

後編では、石塚さんが推薦してくださった3冊の本から、石塚さんの考え方や人生観に迫ります。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、木次谷真由さん(医学部1年)、長谷川公紀さん(総合理系1年)が、全学教育科目「北海道大学の“今”を知る」の履修を通して制作した成果物です。