みなさんは、農業に自然の力を生かすと聞いて何を思い浮かべるでしょうか? 緑肥…? 周年栽培…? 北海道大学には農業生産の「今」を知り、「将来」を見据え、自然本来の力を生かした研究を行っている研究者がいます。今回お話を伺ったのは、荒木肇さん(北方生物圏フィールド科学センター 教授)です。

【林美咲・総合理系1年/廣田章太郎・総合理系1年/吉野元貴・総合理系1年】

研究室ではどのような研究をなさているのでしょうか。

- まず緑肥の研究があります。緑の肥料と書いて、緑肥といいます。畑にまいたり、土と一緒にして耕すことで、後に栽培する作物の肥料として活用することができます。これが土の環境を大いに変え、作物の生産性や土壌の持続性を高める研究へとつながっていきます。

(荒木さんが第一農場で栽培しているケール。青汁の素になります)

生産性を上げる手段として、相性のよい作物を一緒に植える手法がありますよね。

-その通りです。コンパニオンプランツといいます。要するに同席ですね。私たちが進めているのは、大豆の間に小麦や大麦を植える研究です。小麦は秋ごろに植え、冬の寒さにあてて成長させるのですが、これを大豆のまく時期と同じ5月の末から6月頭ごろ一緒に植えます。そうすると、小麦は寒さにあたらないために花をつけず、ただ横に葉が広がり、一方で大豆はじわじわ…と伸びてくるのです。

結果として、大豆の中に小麦の茂みができてしまいます。小麦は暑さでばたばた…と死んで枯草となり、「畑の上の障害物」となって、雑草が出るのを防いでくれるのです。ちょっと格好良くいえば、「一つの畑の中に多様性を持たせる」ということになりますね。

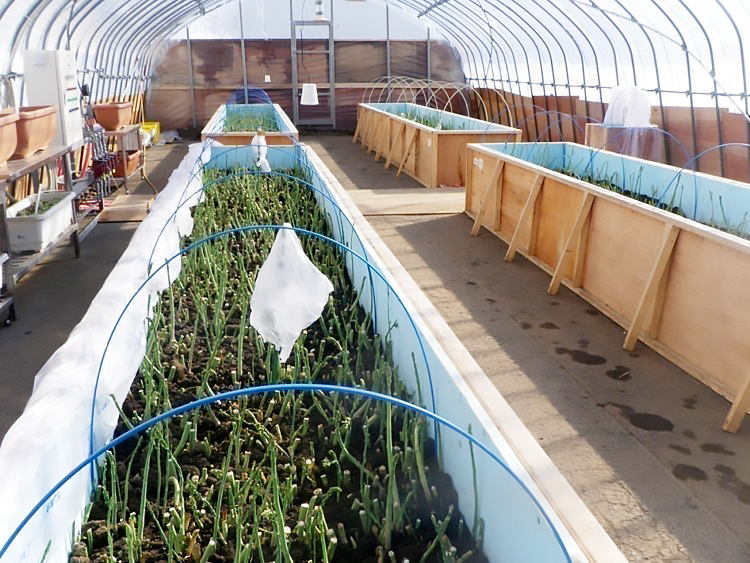

荒木さんが取り組んでいらっしゃる、チコリーやアスパラガスの周年栽培の研究はどのようなものなのでしょうか。

- 実はこれ、夕張市の話なのです。私なんかは夕張炭鉱を思い出しますけどね…。しかし、炭鉱はどんどんつぶれて、人もどんどん減って、財政破綻をしてしまいました。そこで、使われなくなった「夕張メロン周年栽培施設」を貸してもらい、自然エネルギーを使う研究を始めました。

まず、雪室を作って、そこに雪をびっしりためます。その下にはパイプを引きます。夏季には雪冷水を、冬季には堆肥で温めた水(堆肥熱保温水)を循環させます。地上(栽培室)は地下の冷気(夏季)や熱(冬季)が上がってきて、夏は涼しく、冬はあったかい状態になります。こうやって、自然の力を使えるようにしています。

研究にあたって、地域との協働を大切にしていらっしゃるそうですね。

- はい。夕張市内にはいくつかの小中学校がありましたが、一つを残して他は閉校しました。民間の方が厚生労働省の補助事業を獲得し、廃校を利用して市民交流カフェを作る話になりました。食材全部というわけにはいきませんが、チコリーやアスパラガスを作るなら、料理としてここに出せばよいとなったのです。

他に自然エネルギーを使った栽培方法はありますか?

- 私たちは普段お風呂に入るとき、40度くらいのお湯につかりますよね。冬季アスパラガスの栽培は、その時に用いる温水を再利用することで、栽培環境を20度程度に維持するシステムです。温水の供給源として夕張の温泉と提携し、ボイラー室の余剰熱と温泉排水を使わせてもらっています。そのおかげで、厳寒期でもハウス内暖房なしにアスパラの生産ができるようになったのです。

荒木さんのお話をうかがって

夕張の地域と結びついた作物栽培の発想。ここには地域を知り、その環境を生かした農業の開発を目指す荒木さんの信念がありました。水があるなら水力発電を、風が吹くなら風力発電をすればいい…その場その場に合った最善の方法を考えるのが、自然エネルギーを有効活用することにつながります。

緑肥、コンパニオンプランツ、自然エネルギーを用いた農業生産は近年注目を集め、多くの学生が関心を寄せる研究分野になっています。ですが、農業の現場に普及させるには、さらなる研究が必要であり、社会のバックアップも大切です。そのためには、意欲ある研究者や積極的な協力者とのコミュニケーションが大切だと感じました。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、林美咲さん(総合理系1年)、廣田章太郎さん(総合理系1年)、吉野元貴さん(総合理系1年)が、全学教育科目「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果物です。