いいね!Hokudaiでは、7月に「#92 心臓手術後の合併症「心房細動」をカルニチンで予防 北海道大学病院の医師・新宮康栄さんのチャレンジ!」と題した記事を掲載し、研究資金獲得のためにクラウドファンディングに挑戦する新宮康栄さん(北海道大学 大学院医学研究院 循環器・呼吸器外科 講師)を支援しました。その後、目標金額80万円を大きく上回る107万2,600円が集まりました。

挑戦が成功した場合、新宮さんは支援者だけが参加できるサイエンスカフェを東京と札幌で開催することを計画していました。今回、10月24日(水)に北海道大学総合博物館にて実施されたサイエンスカフェの様子を取材してきました。

目標金額達成のお礼

このたびはご寄付いただき、誠にありがとうございました。みなさまのおかげで、107万2,600円を獲得することができ、目標金額80万円のところ20万円以上も多く集まりました。今日は寄付に対するリターンの一環でサイエンスカフェを開き、研究テーマである心房細動についてお話します。

なぜ心房細動になるのか

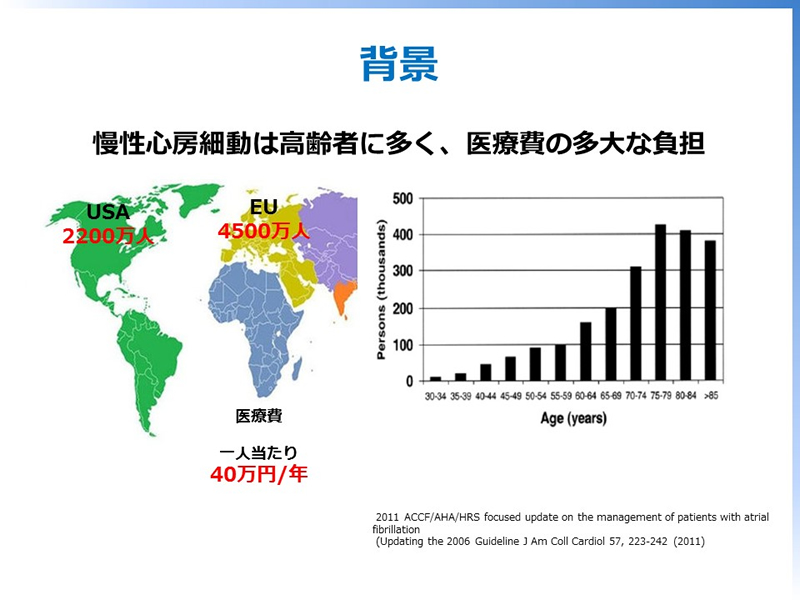

心房細動は不整脈の一種で高齢者に多い不整脈です。60歳以上は10人に1人がなるといわれ、医療費の負担増加も問題となっています。心房細動になると心臓の中に血栓ができやすくなり、それが脳梗塞を引き起こす可能性があります。脈が早くなるのが長期間続くと、心不全になったり、僧帽弁逆流症という弁膜症が発症したりもします。

予防ができるとよいのですが、まだ適切な予防手段は見つかっておらず、研究段階なんですね。心房のエネルギー代謝、心房の拡大、電気的な異常、自律神経の異常、酸化ストレスなどが誘発因子となって心房細動を発症します。危険因子として、年齢や遺伝も考えられます。どれか一つだけを抑え込めば、予防できるものではありません。

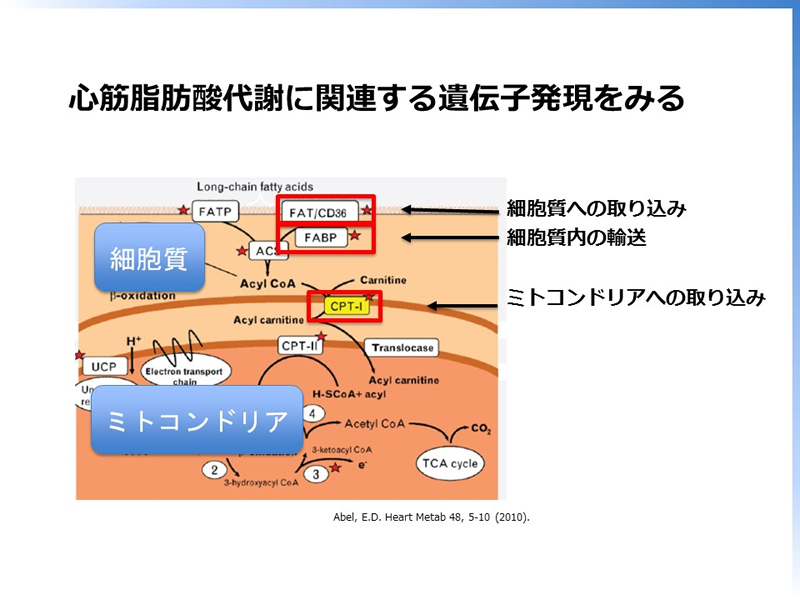

私は心房のエネルギー代謝に注目して研究をしています。まず、心臓のエネルギー源はなにかということなんですが、脂肪酸とブドウ糖の2つです。その割合は7:3。他にもありますが、これがメインとなります。脂肪酸とブドウ糖を細胞質に取り込んで、ミトコンドリアでエネルギーを生み出し、そのエネルギーで心臓を動かします。

脂肪酸は大切なエネルギー源ですが、一方で血中の遊離脂肪酸が多いと心房細動が発症しやすいといわれています。肥満の人は遊離脂肪酸の濃度が上がりやすいといわれていますが、同時に心房細動のリスクも高いのです。

心臓の脂肪酸の代謝がどうなっているのかはまだ研究段階で、現在、大学で進めている最中です。研究は患者の心房の筋肉を使って、遺伝子解析する方法で行い、脂肪酸の代謝に関係する遺伝子発現を調べます。

細胞質の中に脂肪酸を取り込む遺伝子、脂肪酸を細胞質の中で輸送する蛋白の遺伝子、ミトコンドリアの中に取り込む遺伝子を調べたところ、心房細動の人は血中の遊離脂肪酸濃度が高いことが分かりました。想定される心房細動の病態の一つとして血中の遊離脂肪酸濃度の高さがあり、これが長年続くことで、心筋の脂肪酸代謝に異常が出て、やがて心房が拡大し、心房細動につながるのではないかというのが、現在の仮説です。

カルニチンで心房細動を予防する

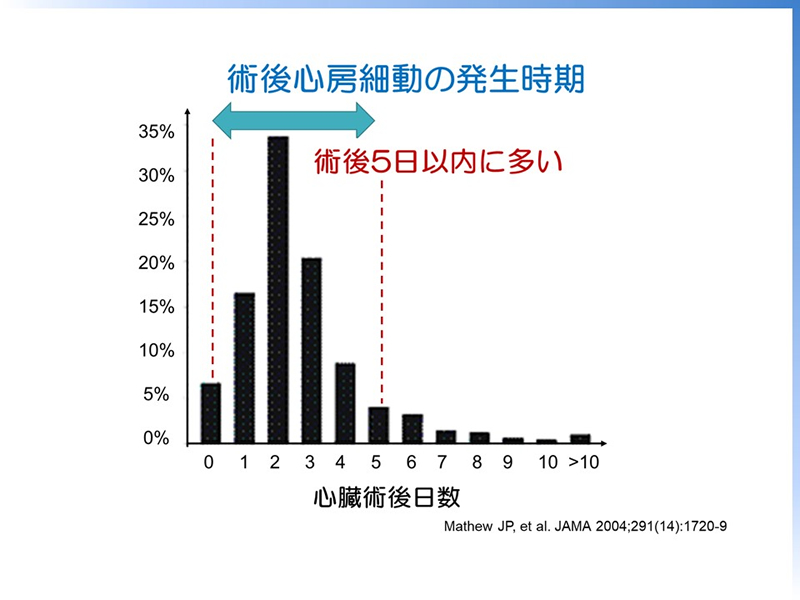

心臓手術後にその合併症である心房細動が非常に多く発症することが知られており、60歳以上だと半分、70歳以上だと7割以上に達するといわれています。術後5日までに起こることが多く、1週間を過ぎると、ほとんど起きません。なので、術後5日間、いかに心房細動を抑えるかが問題となってきます。心房細動は脳梗塞、腎機能障害、肺炎、感染症といったさまざまな合併症を起こすといわれており、加えて、生存率も低いと考えられているため、予防方法の研究は急務といえます。

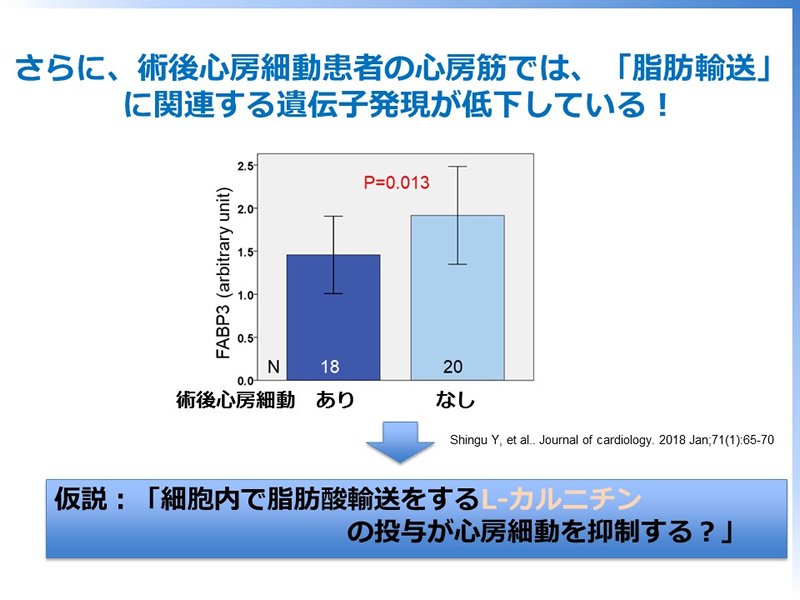

術後心房細動の原因はまだ研究段階なのですが、心房細動の患者は脂肪を輸送する遺伝子の発現が有意に低下していることは分かっています。輸送する役目の蛋白が少ない可能性があり、それを補充してあげれば発症を抑えられるのではないかと私は考えています。輸送を司るのがカルニチンで、それを体外から投与してあげたら、予防できるのではないかという仮説を立てて、現在研究を進めています。

カルニチンはアミノ酸の一種で、肝臓や腎臓で合成される物質です。カルニチンは脂肪酸と結びついてミトコンドリアに入るので、これが不足するとミトコンドリアで脂肪酸が使われないことになります。カルニチンは赤身のお肉に豊富なのですが、高齢になるとお肉を摂取しにくくなってくるので、体内のカルニチン量は徐々に減っていくといわれています。

60歳代になると20代の6割ほどになるので、補充が必要になってきます。腎臓や肝臓で作られるものですから、それらが悪くなるとカルニチンも減ります。なので、透析患者は毎日補充したほうがいいといわれています。慢性の炎症や大きな手術の侵襲でも低下しがちになります。

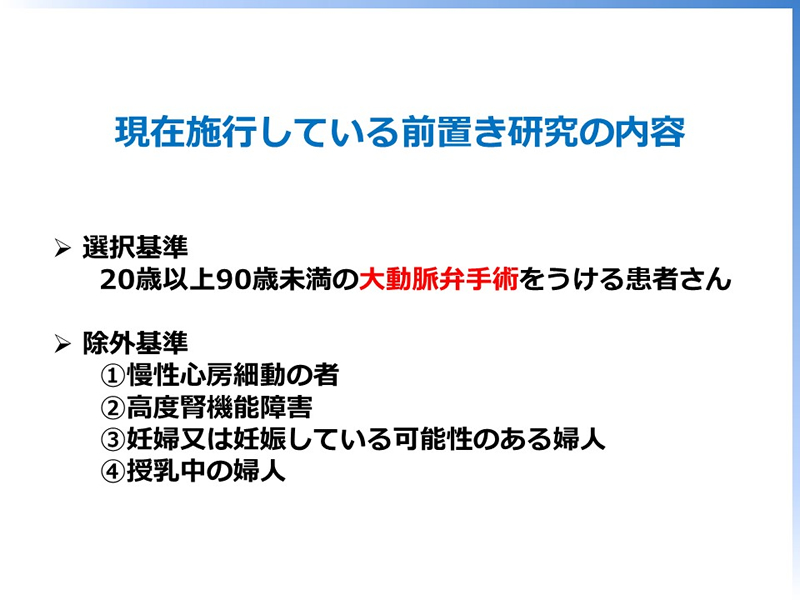

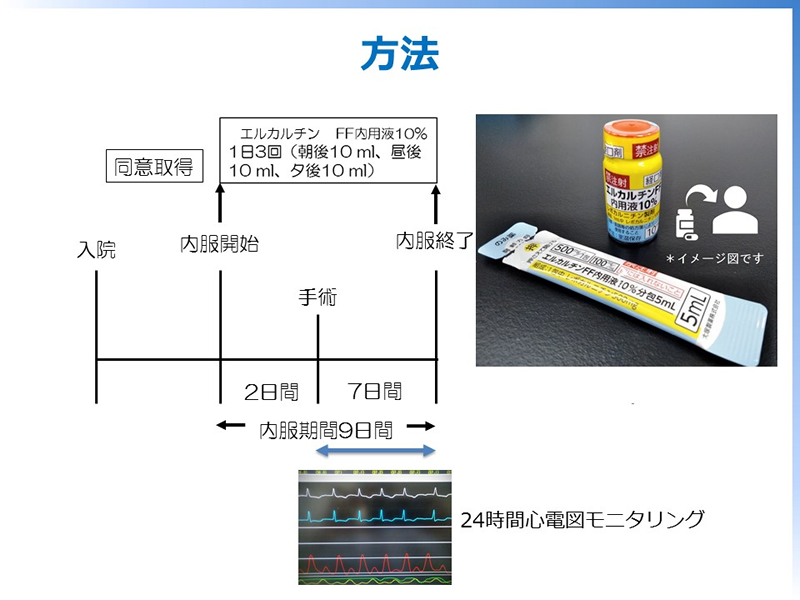

現在、クラウドファンディングの資金で進める研究の前段階として、カルニチンを本当に手術の前後で飲ませてもよいのかどうかを研究しています。入院患者に同意を得て、手術の2日前から術後7日、合わせて9日間、カルニチンを規定量を飲んでもらいます。その間、心電図をモニタリングして、心房細動が起きないかを観察します。知りたいことは7日以内に心房細動が起きるか起きないか、それだけです。

11人の患者で調べた結果、2人で心房細動が起こりました。18%の発症率ですね。なにもしていない場合は50%ほどの発症率なので、傾向としては比較的抑えられている印象です。

クラウドファンディングのこれから

今回、私が挑戦したクラウドファンディング「アカデミスト」は研究費獲得に特化したサービスで、購入型になります。購入型のクラウドファンディングでは支援者は研究者に寄付するのではなく、研究者が用意したリターンを購入する形になります。このサイエンスカフェもリターンのひとつです。

アカデミストではこの夏から寄付型のクラウドファンディングも立ち上げたそうです。少し前に、寄付に興味のある北大の研究者を招いて、私の取り組みを紹介したところ、第1内科や第2内科の先生が寄付型でないと欧米のように資金が集まらないのではないかとおっしゃっていました。購入型に加え、寄付型が広まることによって、研究者がどんどん手を挙げやすい環境になっていくのではないかと思います。