「人間は地球の営みの許容範囲で生きている。その中で自然の恩恵を受けている。しかし、それを超えてしまうと痛い目に合うのです」

洞爺湖畔、昭和新山のふもとにある三松正夫記念館の館長、三松三朗さんが静かに語ったこの言葉は、とても印象的でした。義祖父の三松正夫は1944年に隆起を始めた昭和新山を観測し、その保全にも努めました。その姿を見て、火山との共生を実現しようとしている三松三朗さんから、死傷者ゼロという2000年有珠山噴火の減災に貢献した北大の研究者と、それらを継承する取り組みについて伺いました。

日本では毎年のように深刻な自然災害が発生します。2018 年の9月6日には、北海道胆振東部で最大震度7が観測される地震が発生しました。日本で暮らすうえで、自然災害についての理解と対策は必要不可欠です。それはどのように進めていくべきなのでしょうか。

【岩崎祥太郎・CoSTEP修了生/北海道大学工学部4年】

「防」災でなく「減」災

人間が住まなければ、噴火はただの自然現象です。そこに人間が住んだ以上は、災害は起きます。災害を防ぐことはありえません。噴火を止めることができないのであれば、できることは減災。災害をどう減らすか、それは社会全体で考えないといけません。地域全体で犠牲者をださないことが大きな目標です。私は、火山の「メッセージ」に耳を傾け、火山を学んでいれば、人間の命は守れると思っています。

専門家の在り方

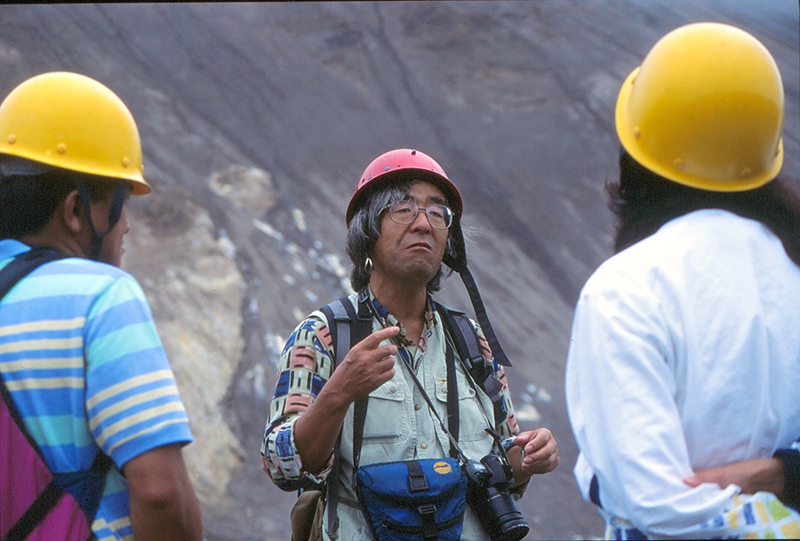

専門家がどんな警報を出しても地域住民が行動を起こさなかったら、結局、人が死んでしまうわけです。そこで、地域に火山との付き合い方を伝え続けてきたのが岡田弘さん(現・北海道大学名誉教授、当時は理学研究科教授)です。元々地震学を専攻していた岡田さんは、1977‐78年の有珠山噴火観測に関わって以来、火山そのものの魅力に取りつかれ、火山学者になりました。私も岡田さんと共に、地域住民と一体になって、火山の減災について啓発してきました。

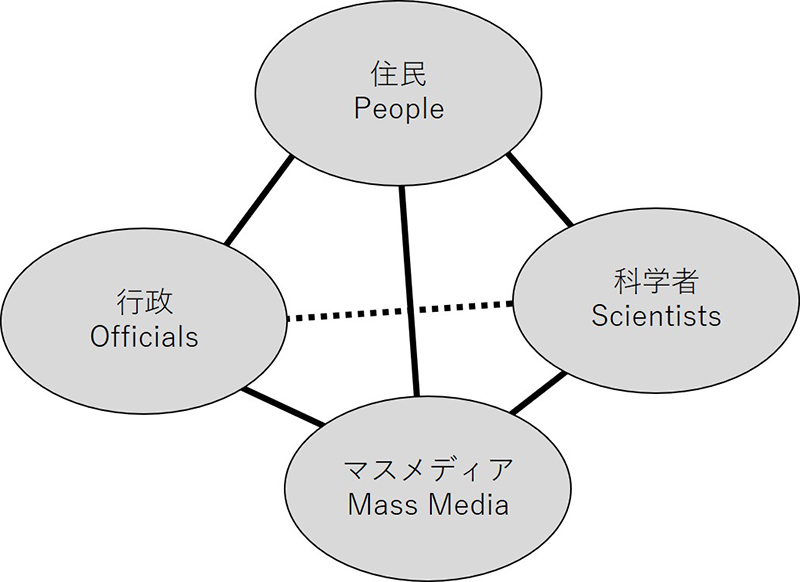

岡田さんと長く付き合って、偉いなと感じるのは、論文書くことだけでなく、住民を守るために火山研究に取り組んでることです。そういうのは大学の教授として珍しいようです。岡田さんは、地球物理が専門ですが、地震や火山、地域住民をどう守るかという防災的な視点など、幅広い視点を持って活動されていました。岡田さんの提言は、民官学とメディアが共通理解を持って、防災のテトラヘドロンを作っていくことでした。それができたことで、2000年噴火での犠牲者ゼロが実現したんです。

火山マイスター制度による知の継承

次の噴火の頃には、岡田さんも私も無力です。そこで、岡田さんのような考えを地域に残すための、火山マイスターという制度があります。常に知の更新を行い、考え方を伝承していくのです。今は52 名います(2019年1月現在)。噴火したとき、日頃から火山のことについて活動している人が率先して逃げたら、それにつられて人がどんどん動いてくれる、そういう仕掛けが火山との共生で不可欠だと思っています。

普段は立ち入り禁止の昭和新山ですが、火山マイスターと中学生の子たちと一緒に、私も38年間毎年登っています。地熱地帯に着くと、持ってきたお昼のおかずを地熱であたためます。やけどするくらい全部ほくほくですよ。子どもたちはこの地域で生活してる限り、必ず噴火を体験します。それで命を落とさないために、火山に登って多少の危険を承知で火山に触れてもらう。その実感として、今も昭和新山は生きてるんだって思う。そういう体験が減災では一番の強みなんです。

三松三朗さんの思い

正夫さんは、1910年、44年、77年と3回有珠山の噴火体験してるんですが、私まだ77年と2000年の2回なんで、近々起きる噴火を見てから死にたい。憧れてるんですよ。人間が考えてる地球と全く違う顔を見られるわけでしょ。それが地球の本性だっていう。それに、私が噴火で生き延びないと、しゃべってたことがみんなパァになっちゃう。火山と対話していると死なないんだなっていう歴史を作らないといけない。岡田さんも77年の噴火を体験して、それ以来ずっと観測所の所長をしてて「もし住民が死んだら人生を悔いる」と言っています。その境地に至っているから、いろんなことができたのかもしれません。

洞爺湖は、湖や火山の恩恵を受けて住民が暮らし、多くの観光客も訪れる地です。そしてそこには、研究を通して湖や火山を見守る人、火山と共生する知恵を次世代に繋ぐ人がいました。洞爺臨湖実験所を紹介した第1回、第2回、そして今回の記事を通して、自然を理解して共に生きるためのヒントが皆様に見つかれば幸いです。

参考文献:

- 岡田弘・宇井忠英「噴火予知と防災・減災」宇井忠秀編『火山噴火と災害』東京大学出版会, 79-116,1997