宇宙に散らばるたくさんの銀河は、太陽のような星の他に、ガスやチリなどによって構成されています。その形はさまざまで、銀河と一口に言っても全く同じ形の銀河はひとつもないと言っても過言ではありません。私は棒渦巻(ぼううずまき)銀河と呼ばれるタイプに分類される銀河を対象に、銀河の形態を決める要因を調べる研究をしています。

【岸田望美・理学院修士1年】

銀河には「棒」と「腕」がある!

棒渦巻銀河とは、名前でも示されている通り「棒」と「渦状腕」(かじょうわん)と呼ばれる特徴的な構造を持つタイプの銀河です。下の写真は代表的な棒渦巻銀河の例です。中心部分に「棒」の形をしたまっすぐな構造、そしてその周りに巻き付くような引き伸ばされた構造があることが分かります。後者の引き伸ばされた構造が「渦状腕」であり、しばしば「腕」と称されます。腕の形や本数は銀河によってさまざまで、写真のようにはっきりとした腕が二本だけのものもあれば、ぼんやりとした腕を数本持つものもあります。

棒と腕、そしてその他の部分では、星やガスの分布やその運動の仕方などが違うことが分かっています。星形成の活発さという点でも、腕の方が棒よりも高いというように、構造ごとに違いが見られます。

このような多様な特徴がどのような原因で生まれるのかはまだはっきりと分かっておらず、それを解明することが私の研究の最終ゴールです。

電磁波で遠い天体を「見る」

「物質の分布」「星形成の様子」などはすべて、天体から放射される電磁波を観測することで調べることができます。電磁波には、例えば私たちが見ることのできる可視光、レントゲンで用いられるX線、夏は気になる紫外線、などがあります。これらはすべて、言葉を変えれば波長の異なる「光」だと言うことができます。

銀河中に存在するガスや星は主に水素からできていますが、その他にもさまざまな種類の元素が含まれています。それらが、それぞれ固有の波長をもった電磁波を放射します。その電磁波を観測することで、私たちはどのような物質が銀河内でどのように分布しているかを間接的に「見る」ことができるのです。

望遠鏡は私たちの「目」

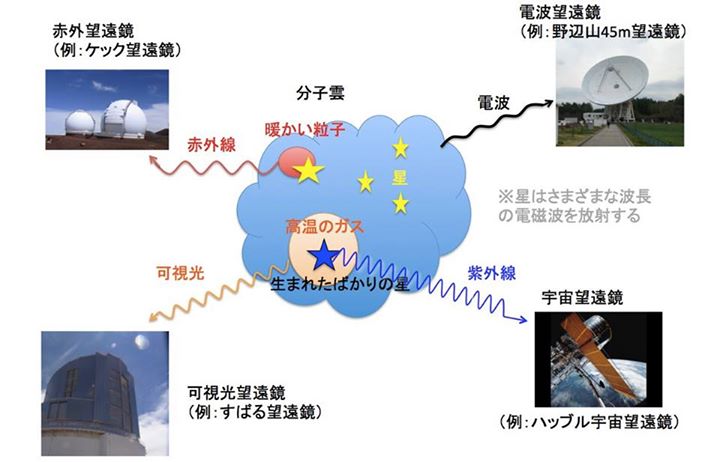

天体の観測はさまざまな種類の望遠鏡を使って行います。研究者は観測したい天体に応じて、言い換えると観測天体が放射する電磁波の波長に応じて、使う望遠鏡を選びます。たとえば、星は水素分子の塊である分子雲と呼ばれる場所で形成されますが、分子雲は電波領域の電磁波を強く放射するため、電波観測に特化した電波望遠鏡を使って観測します。星が活発に形成されている領域では、生まれたばかりの星の周囲に存在する高温のガスから可視光領域の電磁波が多く放射されるため、可視光観測用の光学望遠鏡を利用して観測します。

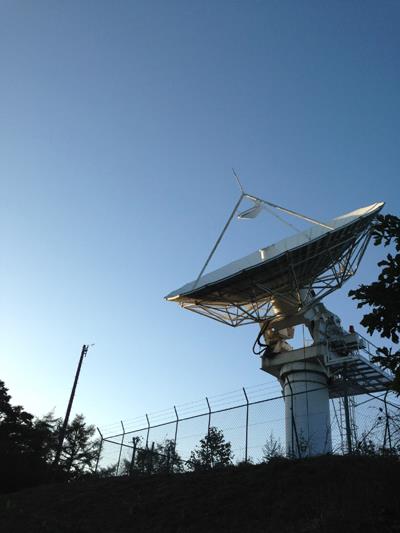

下の写真は、北海道大学理学研究院宇宙物理学研究室が所有している苫小牧電波望遠鏡です。口径(鏡面の直径)は11mあり、分子雲の中でも星が今まさに生まれようとしている、特に高密度な部分の観測等をすることができます。

苫小牧望遠鏡を使った観測は基本的に北大札幌キャンパスの研究室で行います。望遠鏡の操作、データの転送、観測装置の設定など、すべて遠隔で観測ができるシステムになっているのです。

下の写真は長野県の野辺山にある世界トップクラスの性能を持つ電波望遠鏡で、口径は45mあります。望遠鏡の性能はその口径で決まり、口径が大きければ大きいほど、観測者は対象のより細かい部分まで分解して見ることができます。私は現在、銀河の詳細な物質分布を研究するために、この高性能な野辺山望遠鏡を使った観測をするための準備をしています。

電磁波を「読み解く」

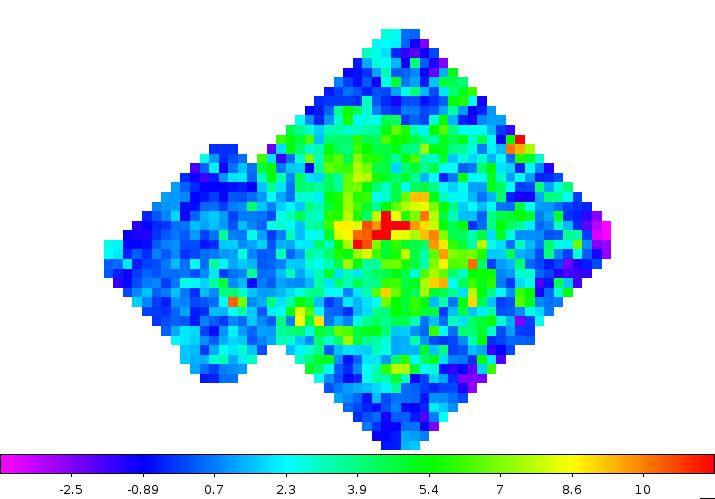

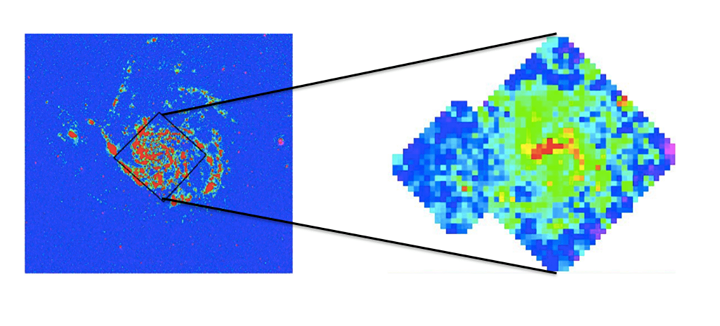

研究者は、望遠鏡で受け取った電磁波の情報をデジタルのデータとしてパソコン上で処理することになります。下の画像は分子雲から放射された電波の画像です。色は分子雲からの電波の放射量を表しており、下のカラーバーでも示される通り赤い領域ほどたくさんの電波を放射していることになります。この画像から、「中心部分(赤く見える部分)にはよりたくさんの分子雲がある」というように、銀河内における分子雲の分布の様子が分かります。

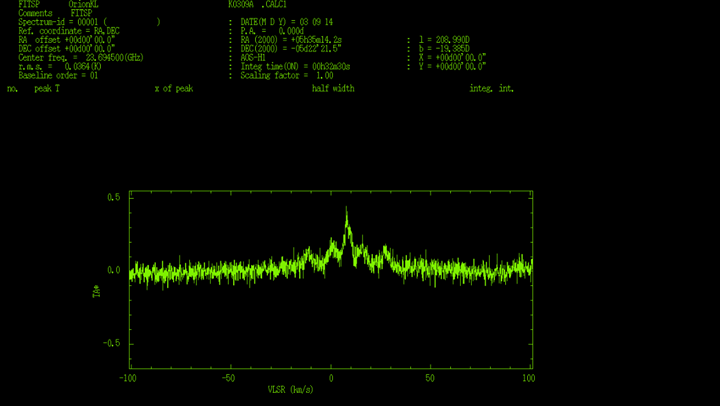

下の画像はある放射のスペクトルを映した画像です。このようなスペクトル図からは、放射源の物質の種類はもちろん、その運動の様子などが分かります。

インターネット上などでよく見る銀河の画像と比べると非常に味気ない画像に見えますが、天体を研究する者にとってはこれらが情報の宝庫であり、丁寧に解析しながら研究を進めていくことになります。

棒渦巻銀河の腕の謎

下の写真は、私の現在の研究対象である棒渦巻銀河M101を特定の波長に限定して撮影したものです。左側は、生まれたばかりの星に温められた高温のガスの分布を捉えたものです。つまり星が今まさに生まれている領域を間接的に見ているということができます。そして右側は、左側の写真の中心から半径およそ3万光年の領域の分子雲分布を表しています。どちらの写真も、赤い部分が放射の強い領域、つまり物質が多く分布する領域です。

M101は私たちからおよそ2500万光年離れたところにあり、比較的はっきりとした腕を数本持っています。データの解析を進めると、腕ごとに星形成の様子が違うことが分かってきました。その原因は何か、私は腕を構成する物質と、星形成の活発度という、二つの観点からこの謎に迫りたいと考えています。

謎を解くために

腕ごとの星形成活動が異なる原因を知るためにはまだまだデータが不足しているのが現状です。そのため、まずは野辺山の電波望遠鏡を使ってM101をより詳細に観測することが私の目下の目標です。得られたデータをもとに物質の分布と星形成活動の関係についての特徴を探る研究を進めていく予定です。

そして、さらにM101だけでなくほかの銀河についても同様の観測を行うことがその先の目標です。そうすることで棒渦巻銀河に共通する一般的特徴を見つけ出し、銀河の形態の謎をひもときたいと考えています。

この記事は、岸田望美さん(理学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーション1」の履修を通して制作した作品です。