今日、あなたは、何を食べましたか?

カレーライス? ラーメン?

今日食べたものが環境に対してどのような負荷を与えているかを想像したことはありますか。現在、作物の生産性をあげるために化学や有機質肥料が使われていますが、肥料として使われている窒素は地球温暖化の原因となる一酸化二窒素を生成しているとも言われています。持続可能な農業に向け、肥料の環境負荷低減は重要な課題です。地中の根圏を形成する「根、土壌、微生物」の相互作用を明らかにすることで、環境に優しい持続的な農業の開発をしようとしている北海道大学大学院農学研究院 教授の信濃卓郎(しなの・たくろう)さんに、お話を伺いました。

【永田 泰江・CoSTEP19期本科生/社会人】

信濃さんが、根に着目した理由

作物の生産性の向上には、水、光合成、養分吸収といった要素があげられますが、中でも窒素やリン酸やカリウムなどの養分吸収は、根で行われます。

土壌は形状、構成成分、微生物等が均一な状態で存在しない混沌とした空間です。その中で、植物は根を土壌に伸ばし、分泌物を放出、あるいは養水分を吸収して、土壌や微生物に働きかけます。これが「根圏」です。そして、植物は自身が生育するための環境を最適化しようと生存戦略をくり広げています。根から放出された分泌物は土壌に調節的に、あるいはまたそれを目当てに微生物が増殖し、微生物が増殖することで土壌が変化します。私たちの見えない土の中で、根は生育するために活発に活動をしているのです。

信濃さんは「植物の根が土壌と微生物に作用するメカニズムを明らかしたい」と語ります。そして、そこに少ない化学肥料でも作物の生産性を上げる鍵があると考えています。

見えてきた土の中のこと

土の中の様子を見ることは難しく、また、植物の根から放出される分泌物は少ないので、今まで根圏の様子を見ることはできませんでした。

信濃さんは、放射性同位元素(Radioisotope: RI)を体内に送り込み、それを計測することで生体内元素の動きをとらえるRIイメージング技術を使って、植物体内の目に見えない微量な元素の動きを追跡し、観察が難しい根圏の様子を可視化することに成功しました。

実験植物として同じマメ科であるダイズとルーピンを用い、「根箱」という栽培容器を使ってダイズとルーピンの根を平面的に成長させました。マメ科植物としての共通の特徴として、根が放出した分泌物を利用して根粒菌という菌と共生関係を築き、根に根粒菌を囲い込んだ根粒という小さな粒を形成します。根粒菌は空気中の窒素ガスを栄養に変える共生的窒素固定を行い、植物の生育に必須な窒素栄養(N)を作る能力を持っています。これに加えて、ルーピンは放出した分泌物で直接土壌に働きかけ、リン酸(P)などの養分の吸収効率を上げて貧弱な土壌でもよく育つというユニークな養分獲得能力を持っています。

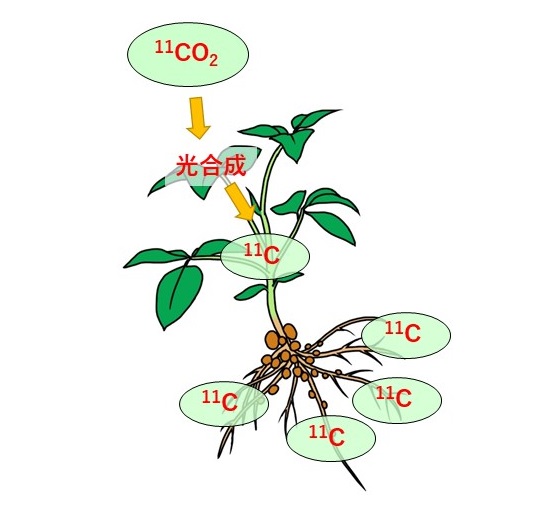

実験では、ダイズとルーピンの葉を密閉容器内に入れて、炭素の放射性同位元素である炭素11(11C)を含んだ二酸化炭素(11CO2)を空気と一緒に与えます。炭素11は光合成によって生成された炭素栄養(11C-炭素栄養)の一部に目印として組み込まれ、葉から根に輸送されていき、根から土に分泌物(11C-分泌物)として放出されます。この炭素栄養の目印である炭素11を追跡することで、根が放出した分泌物を利用して周辺の土壌や微生物とともに形成した根圏の実態を画像としてとらえることに世界で初めて成功しました。この研究に10年以上かかったそうです。

この研究により、根が放出した多種多様な分泌物の中から、土中の栄養元素を吸収・利用しやすくするための物質や、植物にとって有益な微生物と共生関係を築くために重要な物質の特定が可能になり、根圏で繰り広げられる植物の生存戦略の実態を掴むことができます。そして、少ない肥料(化学肥料であれ有機質肥料であれ)でも植物自身の能力だけで十分な食糧生産が確保でき、環境にやさしい持続的な農業の発展へ繋がることが期待されます。

学校では教えてくれない土の中のこと

7月23日(日)には、信濃さんをお招きし、小学5年生~中学生を対象にしたサイエンス・カフェを行います。信濃さんと一緒に⼟の中の不思議な世界を顕微鏡で覗いてみませんか。

【タイトル】 第130回サイエンス・カフェ札幌

「学校では教えてくれない土の中のこと~マメ科と地球の、根深い関係~」

【日 程】 2023年7月23日(日)13:00~16:00(集合13:00)

13:15~ KUBOTA AGRI FRONT施設見学ツアー

14:00~16:00 サイエンス・カフェ

【場 所】 農業学習施設 KUBOTA AGRI FRONT

〒061-1116 北海道北広島市Fビレッジ 8番地の内 (エスコンフィールド横)

【対 象】 小学校高学年~中学生

【定 員】 20人(WEB抽選申込制)

【参加方法】 無料

【詳 細】 https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/event/27612

参考文献:

- 北海道大学2020:プレスリリース「見えてきた!土の中のミラクルワールド:根圏~植物の根と微生物が土の中で繰り広げる営みを観る~」(2020年6月12日)。

- 角田公正, 星川清親, 石井龍一編修. 作物入門. 実教出版, 1998.

- 肥料をめぐる情勢, 農林水産省(令和5年6月)。