皆さんはゲノム編集という言葉をご存じですか?

少し怖いイメージを持っていたり、そもそもよく知らないという方も多いかもしれません。2020年にノーベル化学賞を受賞したCRISPR-Cas9の登場により、ゲノム編集はより簡単で精度の高い技術となりました。実際、スーパーには血圧を抑える効果があるGABAが豊富に含まれた高GABAトマトなど、ゲノム編集により生まれた作物が並び、私たちにもだんだんと身近な存在になっています。

そこで今回は 、ゲノム編集を研究でバンバン使っているという農学研究院 助教の平郡雄太さんに、植物研究にどのようにゲノム編集を活用されているのかお話を伺いました!

まずは、生物の基本的なところから

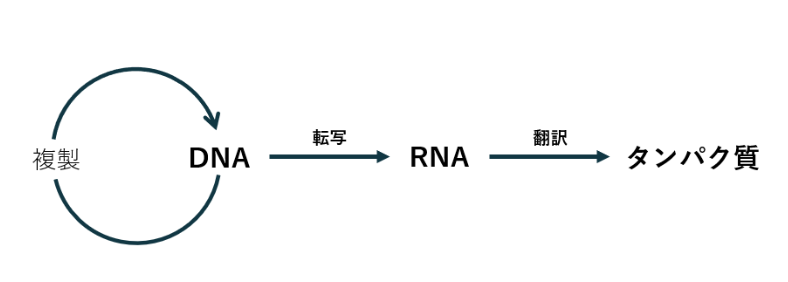

ゲノムとは、ある生物がもつすべての遺伝情報です。この遺伝情報は、DNAという物質に書き込まれています。そして、このゲノムを構成する単位が遺伝子と呼ばれ、それぞれが特定のタンパク質を作るための情報を持っています。ではこの遺伝情報はどのように伝達されるのでしょうか?

DNAはアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4つの化合物を含んでおり、これらは塩基と呼ばれます。そしてこの塩基の並び方、すなわち塩基配列で情報が表現されます。まず初めに、このDNAの情報を写し取ったメッセンジャーRNA(mRNA)が作られます。これを転写と呼びます。次にリボソームという装置が、mRNAの情報を読み取ってアミノ酸をつなぎ合わせることで、最終的なタンパク質をつくります。これは翻訳と呼ばれます。この一連の流れを通して、生物の遺伝情報が伝達されます。

では、ゲノム編集って?

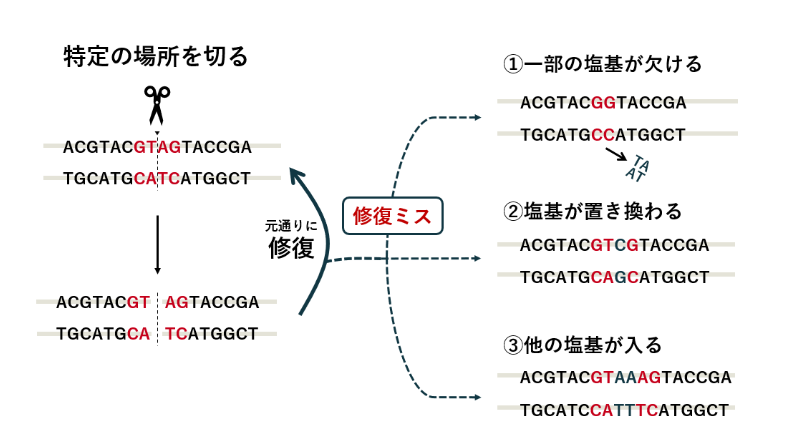

私たちや周りの生物が持つDNAは、紫外線や化学物質、あるいは細胞の分裂時に起こるコピーミスなど、さまざまな原因で日々傷ついています。こうした損傷を修復する際、まれにDNAの配列が少しだけ変わってしまうことがあり、これが突然変異と呼ばれます。突然変異は、時に農業上有利な変化を植物にもたらすため、品種改良に生かされてきました。

ゲノム編集ではこのメカニズムを意図的に利用します。編集したいDNAの箇所を「ハサミ」のような酵素、例えばCas9などで切断すると、細胞は切れた部分を自分で修復しようとします。この修復の過程で、自然界の突然変異と同じように、DNAの塩基配列が変化することがあります。狙った場所を切ることができる「ハサミ」を使って、狙った場所に変異を入れることができる、これが「ゲノム編集」の特徴です。

従来の品種改良では、自然に起こる突然変異や、何万もの種子に放射線を当てたりすることで、偶然起きる良い変化を待つ必要がありました。しかし、ゲノム編集により、この「ランダムで時間がかかるプロセス」を、狙った場所でより効率的に行えるようになりました。

ブレーキを壊して活性化?

ゲノム編集はもともと特定の遺伝子を壊し、その機能を失わせるために使われてきました。これは遺伝子ノックアウトと言われる技術です。自然界の生存には有利だけれども、農作物としては不利な性質をもたらす遺伝子を壊すことで、作物の品種改良に活用できます。例えば、ジャガイモの毒素を作る遺伝子は、もともとは外敵に食べられないために必要でしたが、これを壊すことで毒素の少ないジャガイモを作ることができます。

しかし、平郡さんのゲノム編集の使い方は少し特殊だそうです。先ほど説明した遺伝子ノックアウトのように遺伝子を壊してその機能をなくすことだけでなく、普段遺伝子の働きを抑えている部分を壊し、それによって遺伝子を活性化させることにゲノム編集を用います。

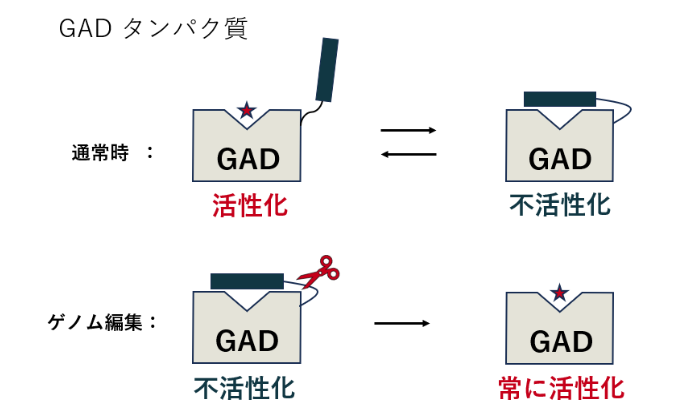

より詳しく見ていきましょう!遺伝子のなかには、タンパク質の設計図であるコーディング領域が存在します。その設計図に基づいて作られるタンパク質のなかには、自身の活性を抑える「蓋」のような部分がついているものがあり、普段はタンパク質のはたらきを調整してくれています。この「蓋」の部分を自己抑制ドメインと言います。自己抑制ドメインをゲノム編集で取り除くことで、タンパク質が常に活性化している状態を生み出すことが出来ます。

例えば筑波大学が開発した、高GABAトマトもこの方法で作られました。GABAを合成する酵素であるGADにも活性を抑制する「蓋」が存在しています。この「蓋」をゲノム編集を用いて外すことでGADが活性化され、通常よりも多くのGABAを含むトマトが生まれます!

この他にも、コーディング領域の前にある転写や翻訳を抑制する因子を取り除くことで、結果としてタンパク質が作られる量を増やす方法もあります。平郡さんの研究では特に、翻訳を抑制する部分を壊すことでタンパク質の量を増やします。

これらの方法を用いることでタンパク質を作る際の「ブレーキ」が取り除かれ、タンパク質を作る経路を活性化することができます。では、平郡さんは実際どんな配列に着目して、どんな特徴を持った植物を作ろうとしているのでしょうか?

大変気になるところですが、大人の事情でまだ話せないことも多いのだそう、、なにやらストレス耐性に関係があるとかないとか…。

近い将来先生の研究室から素敵な特徴をもった植物が登場するのを楽しみにしましょう!

ゲノム編集を活用するためには

自然に起こる変異を人為的に起こすだけだったゲノム編集ですが、DNAをある程度狙った通りに修復させる技術も新たに登場しています。これからは、ゲノム編集が安全か否かを一概に判断するのではなく、状況に応じて見極める姿勢が求められるでしょう。「ゲノム編集の理解が浸透しないまま規制されるのではなく、リスクもメリットも正しく理解したうえで活用されてほしい」と平郡さんは語ります。

2025年9月21日(日)のサイエンス・カフェ札幌「ゲノムのモヤモヤ切り取ると、~どこまでOK?ゲノム編集~」では、平郡さんをゲストにお迎えし、ゲノム編集を基本的なところから解説していただき、それを踏まえたワークショップを開催いたします。よく知らなかったり、なんとなく怖いようなゲノム編集、そのモヤモヤをみんなで切り取ってませんか。

【日 時】9月21日(日)15:00~16:30(開場14:30)

【場 所】紀伊國屋書店札幌本店 1F インナーガーデン

(北海道札幌市中央区北5条西5-7 sapporo55 1F)

【ゲ ス ト】平郡雄太(北海道大学大学院 農学研究院 助教)さん

【聞 き 手】CoSTEP 対話の場の創造実践演習受講生

【主 催】北海道大学 CoSTEP

【申し込み】事前申し込み不要、参加無料