前回の記事で、ご自身の研究について語ってくださった村上さん。留学時代を良い経験だった、と振り返ってくださいました。今回は、留学に至るまでに北海道大学と大阪大学で過ごした日々についてお話を伺いました。進路に悩む方におすすめのお話です。

【杉山萌々子・獣医学部1年/徳澤秀亮・総合理系1年/藤本侃士・総合理系1年

/南有希乃・総合理系1年/本井慧路・医学部1年】

北大ご出身とのことですが、どんな学生でしたか?

サッカーサークルに入ってた。でもそのサークルよりも、スキーをやってたことをよく覚えてるな。仲の良かった農学部の友達と、年間100日ぐらい手稲ハイランドっていうスキー場に行ってた(笑)。北壁やその奥の回転コースは、この辺のスキー場では一番傾斜がきつかったなあ。

北大の獣医学部から、大阪大学の医学部の大学院に進まれた経緯をきかせていただきたいです。

獣医学部時代に、自分は特別に動物が好きなわけではないことに気づいたのと、友達に僕より動物の治療法の習得にずっと上手な人がたくさんいたの。当時はまだ若いから、口の悪い先生にはいろいろ言われて簡単にへこんだ時もあった。そんなときに、サッカーサークルの後輩のお父さんが当時の免疫科学研究所(現在の遺伝子病制御研究所)に所属してらしたので、そこで実験をさせてもらいに行くようになって。それで免疫系の研究に興味が湧いたんだ。器用ではなかったし、実験は決してうまい方ではなかったけど。

そのお父さんが大阪大学の出身で、それで僕も大阪大学の大学院に進学して、岸本忠三先生という方に師事したんだよ。周囲が医学部出身者ばかりという特殊な環境で、先生方から厳しく指導していただいて、研究と論文執筆を続けた。その関係で本庶佑先生(注3)にも知り合うことができ、ご指導いただいている。今でも学会で会うとお話しするよ。

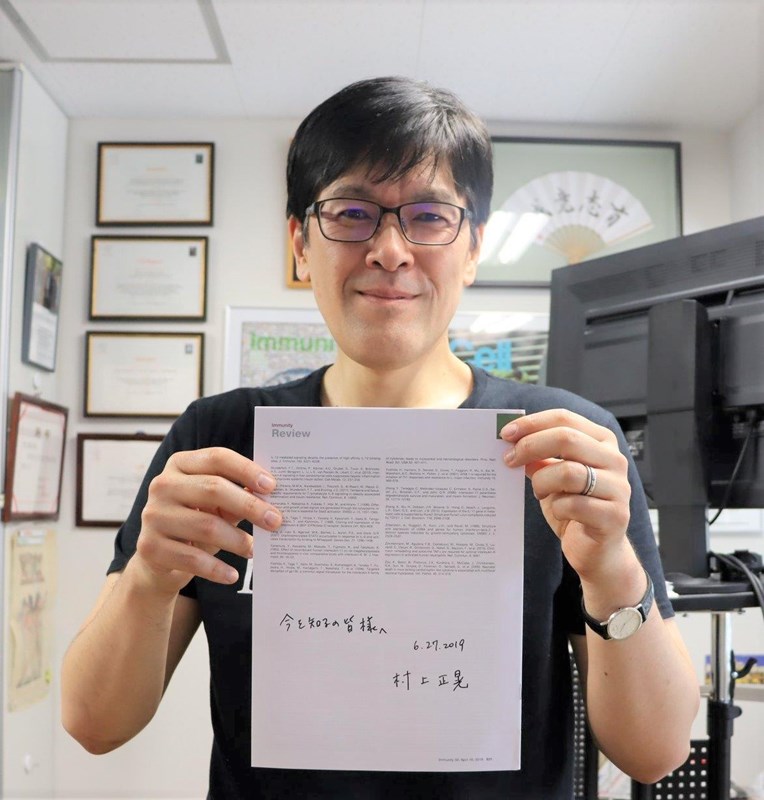

(本庶佑さんからいただいた研究の心構えの書)

現在、北大で研究する良さはどんなことですか?

「病は気から」の研究(前回の記事参照)を進めるうえで、すぐ医学部の病理学や法医学の教室や臨床の教室からヒトの貴重なサンプルをいただくことができるのは、とてもありがたいよね。北大は教室間の垣根、特に、臨床系と基礎系の教室間の垣根が低いので、そういったネットワークを構築することができて、研究を進める上ではすごくやりやすい。また、北大は、自由を尊ぶ校風を持つので、自分の独自の考え方を発展するには最適な環境かもしれない。

これまでの研究生活で、やっぱり大変なこともあったのですか?

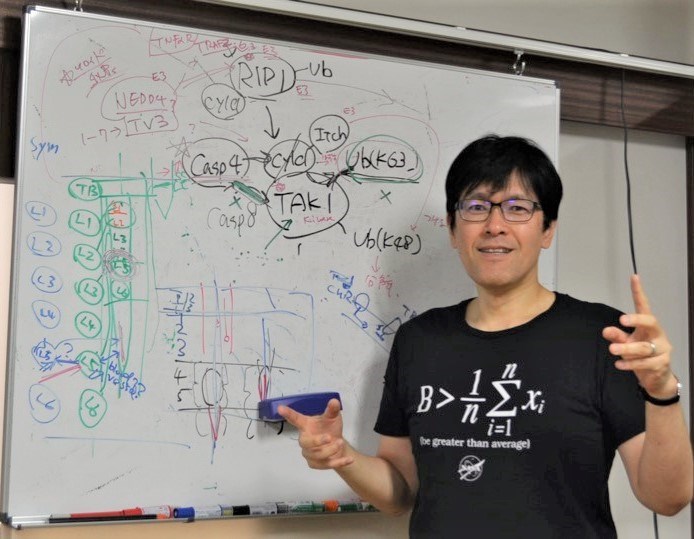

あるある!いくらでもあるよ。研究で本当にストレスが溜まって、本当に胃が痛くなって、胃薬を飲んでたこともある(笑)。研究って、まだ自分の確固たるものがない時は精神的に辛いことも多いんだよね。データはそう簡単に出るものじゃないから、心が折れてやめちゃう人もいたけど、僕は運よく何とか結果を出して乗り越えられた。当時は、家族も大変だったみたいで、娘には“日曜にだけ来るおじさん”と思われてたみたい(笑)。自分のオリジナルの研究テーマを模索していた頃は本当に大変だったなぁ、と今振り返ってみても思う。今は、ゲートウェイ反射(前回の記事参照、注1)と、T細胞(注2)が病気を引き起こす際に必須の炎症アンプという2つのオリジナルの研究テーマを開拓したので、それを推し進めて研究して、さらに誰も知らないような新しい発見をするが目標だよ。もちろんその延長で、いい論文を書くのが仕事だけどね。

これまでの研究をふまえて、将来はどのような展開をお考えですか?

基礎研究で発見したコンセプトを臨床に活かしたい、と思っている。今はマウスと臨床のサンプルで実験しているんだけど、ゆくゆくはヒトの病気に創薬という形で応用したい。基礎研究っていうのは何か新しいコンセプトを提示することが目的で、それがある程度達成できたら今度は臨床に活かしていきたいんだよね。「病は気から」の研究でも、自分の神経細胞を攻撃してしまうT細胞が関わる免疫反応について研究しているけれど、臨床に応用するためにその細胞に特異的な“マーカー”を捜し出すことも研究の目標の1つにしているんだ。マーカーがみつかれば、その細胞の数が血液検査でもわかるので、患者さんに対して例えば「自己反応性のT細胞が多いから睡眠時間をしっかり確保してストレスを溜めないようにしてください」みたいな感じで臨床の現場で使える。特に年齢を重ねた方は自己反応性のT細胞が増えていることが多いから、このマーカーが取れてその細胞を除去できれば突然死の原因のひとつを無くせるかもしれないね。

さいごに、読者に向けてメッセージをお願いします。

特に学生さんには、学部や分野にとらわれることなく、人の目を気にせずのびのびと学生生活を送ってほしいな。僕自身、オリジナルの研究テーマを見つけるまでは学会なんかに出ると偉い先生を過剰に意識したり、他の研究者の目を気にしてしまっていたけれど。若い時はのびのびしても許されるからね。あとは、教科書に書いてあることを鵜呑みにするのじゃなく、本当かなと疑問を持つことも大切だね。実際に、実験を行なって、例えば教科書に反する現象を発見したかもしれないと思ったら、見逃さずに突き詰めて証明してみよう、っていう姿勢を大切にしてほしいと思う。大学に限らず、周りには色んな経験を持った先生、先輩たちがいらっしゃると思うので、視野を広く持って積極的に関わってみて、研究に限らず、自分自身の人生で、自分のやりたいことを見つけて、「石の上にも三年」の気持ちでいってくれたらいいんじゃないかな。

(Tシャツには、“Be greater than average(平均を超えていけ!)”の語呂合わせの数式が)

(Tシャツには、“Be greater than average(平均を超えていけ!)”の語呂合わせの数式が)

今ではトップ研究者として走っている村上さんも、学生時代を含めて、自分自身の人生のテーマを得るまでは進路に悩まれたのですね。試練を乗り越えてだんだんと研究者としての道が開けていったというお話は、進路に悩むストレスの中で生きる私たちをとても勇気づけてくれました。村上さんのアドバイスのとおり、のびのびと、幅広いことに興味を持つことを大切にしたいなと思います。

注1)ゲートウェイ反射

地球の重力が脊髄で免疫細胞の侵入口(血管ゲート)を作り出し、局所的な炎症をもたらすこと。2012年に村上さんの研究グループが世界で初めて発見した。

注2)T細胞

免疫反応に関わる細胞の一種。機能によってヘルパーT細胞(他の免疫細胞に働きかけて免疫反応を起こさせる)、キラーT細胞(ウイルス感染細胞などの異常な細胞を攻撃する)などに分けられる。通常、自己の細胞には反応しないような仕組みになっているが、それがうまくいかないと自己反応性のT細胞が生まれてしまう。

注3)本庶佑

がん免疫治療薬「オプジーボ」につながる研究で2018年にノーベル医学・生理学賞を受賞した医学者。京都大学名誉教授。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、杉山萌々子さん(獣医学部1年)、徳澤秀亮さん、藤本侃士さん、南有希乃さん(総合理系1年)、本井慧路さん(医学部1年)が、全学教育科目「北海道大学の“今”を知る」の履修を通して制作した成果物です。