「1,000」という数字を見て、何を思い浮かべるでしょうか。これは、私たちの腸内にいる細菌の種類です。個数にして100兆個と言われています。私たちの体の細胞の数である37兆個よりも遥かに多い数の細菌が腸内に住んでいると知ると、ぞんざいに扱うことはできない気持ちになってきます。

綾部時芳さん(先端生命科学研究院 教授)は、腸内にいるこの様々な細菌と小腸がどのようにコミュニケーションしているか、さらには「健康」とどのように関係しているのかについて研究しています。前編となる今回は、腸内細菌と共生するための小腸の仕組みについてお送りします。

【橘史子・CoSTEP修了生 農学院修士2年/張替若菜・CoSTEP修了生 理学院修士2年】

(綾部さんへの取材はオンライン会議ツールを用いて行いました)

切っても切れない腸内細菌と私たち

私たちの体には、病原体から健康を守るための免疫システムが備わっており、特に小腸は免疫の発達した器官です。なぜなら、腸内には腸内細菌に加え、食べ物とともに侵入してくる病原体なども多いため、外敵から体を守る最前線でもあるからです。

腸に住む細菌を顕微鏡で観察すると、まるでお花畑や叢(くさむら)のように見えることから、腸内細菌叢(そう)と呼ばれています。腸内細菌はヒトが体内で合成できないビタミンKや葉酸をつくることで、私たちの生命活動の一部を担っています。

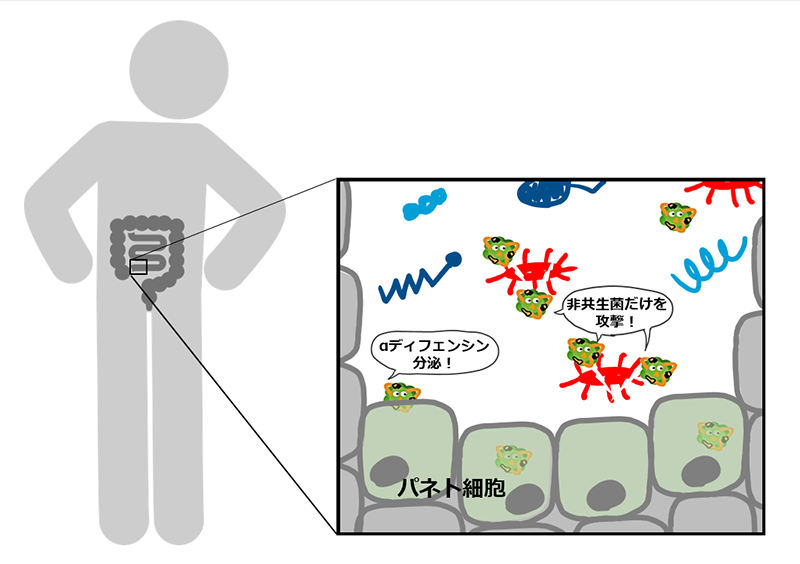

腸内細菌の種類の数と量のバランスは人それぞれ少しずつ違います。そして、そのバランスの維持には、パネト細胞という小腸の細胞がつくる抗菌ペプチドであるαディフェンシンの存在が関わっていることが知られています。綾部さんは、このαディフェンシンとパネト細胞に注目して研究を進めています。

(パネト細胞、αディフェンシン、腸内細菌(共生菌・共生菌以外)の模式図。パネト細胞から小腸内腔に分泌されたαディフェンシンは、赤で示した非共生細菌のみを攻撃します。図中の「αディフェンシンくん」は中村公則さん(先端生命科学研究院 准教授)作)

腸内細菌、活かすも殺すもαディフェンシン次第

腸は共生細菌以外の細菌を感知すると、3秒もたたないうちに抗菌ペプチドのαディフェンシンを放出します。ディフェンス(防御)の名のとおり、この物質には抗菌作用があり、体に悪影響を与える病原菌だけを殺菌していきます。

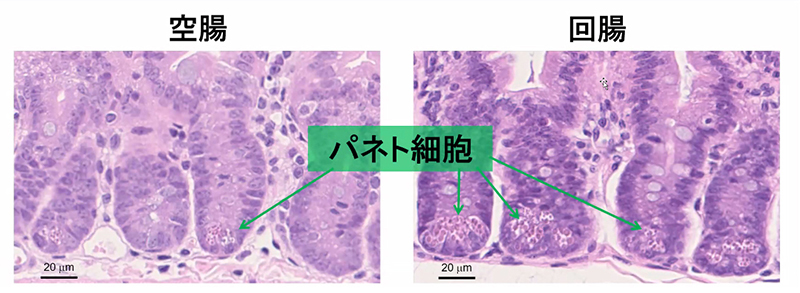

(パネト細胞の切片写真。パネト細胞は胃に近い部分の小腸である空腸には少なく、大腸近くの回腸に多くなっています。空腸は栄養を吸収するための吸収上皮細胞が多く、適材適所な細胞の配置になっていることがうかがえます)<画像提供:綾部時芳さん>

通常であればこのシステムにより、腸内細菌のバランスは適切に保たれています。しかし、腸炎の患者さんの小腸では腸内細菌のバランスが崩れていること、また異常なαディフェンシンが産生されていることが指摘されています。

通常は酸化型で作られるαディフェンシンですが、パネト細胞の生理機能を妨げる小胞体ストレスという現象により、異常な還元型αディフェンシンが作られ、放出されるのではないかと考え、この還元型αディフェンシンと腸内細菌のバランスが崩れることとの関係性について、綾部さんの加わる研究チームは研究を進めていました。

その結果、小胞体ストレスが起こったパネト細胞から放出される還元型αディフェンシンが、非共生菌だけでなく共生菌まで排除してしまい、それによって回腸炎が誘発されることが、マウスを用いた実験によって、2020年4月に明らかになりました。

食べ物、腸内細菌、αディフェンシンの関係

腸内細菌叢の異常により病気が起きる場所は腸だけではなく、生活習慣病や全身の免疫系、神経系の疾患との関係もあることが最近になり報告されてきています。同時に、腸内細菌バランスの異常と疾患を結びつけるものの一つとして、αディフェンシンやパネト細胞が重要な役割を果たしている可能性が示唆されています。

「僕の中では、腸内細菌をコントロールしているのがαディフェンシンだという方程式です。だから腸内細菌が関わっていることはすべて、αディフェンシンが少なくとも必ず関わっていると考えています。様々な病気においてそこに関係性があるのかを研究して、検証できるのが、自然免疫研究室の環境です」と綾部さんは話します。

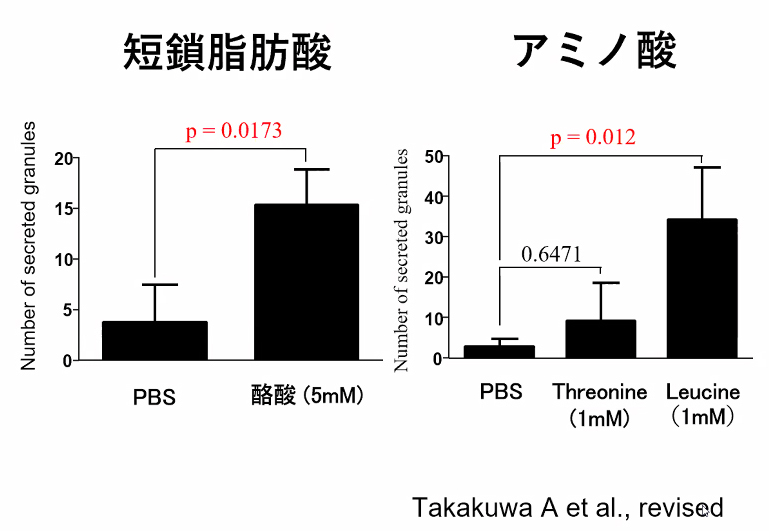

ではそのαディフェンシンはいったい何によってコントロールされているのでしょう。綾部研はその一つの答えを2019年8月に論文にして報告しました。パネト細胞が酪酸やロイシンといった特定の栄養素や代謝産物に反応してαディフェンシンを分泌し、腸内細菌のバランスを保つことが明らかになったのです。

(アミノ酸や腸内細菌の代謝物3種類を与えたときのマウスのパネト細胞によるαディフェンシンの分泌量。縦軸は分泌されたαディフェンシンの量。PBS(リン酸緩衝生理食塩水)、スレオニンと比較して、酪酸、ロイシンの刺激によってパネト細胞が有意にαディフェンシンを分泌しました)

<図提供:綾部時芳さん>

これは、私たちが日々口にする食べ物が腸内細菌とも協働しながらαディフェンシンの分泌に関わることを明らかにした、非常に大きな発見でした。綾部さんは、様々な食べ物についても同様の研究がなされることで、より食とαディフェンシンの関係における知見が深まるだろう、と期待しています。

後編では、綾部さんが研究テーマとして小腸を扱うことになったきっかけと、小腸から考える健康の指標についてお送りします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回紹介した研究成果は、以下の論文にまとめられています。

Life Science Alliance, 3(6), 2020

Butyric Acid and Leucine Induce α-Defensin Secretion from Small Intestinal Paneth Cells