コロナ禍になって以降、大学の授業もオンライン実施を強いられる状況になりました。北大の新入生向けの実験科目として開講されている「自然科学実験」も例外ではありませんでした。自然科学実験はどのようにオンライン実施されたのでしょうか。昨年度の全体責任者を務めた神谷裕一さん(地球環境科学研究院 教授)に、ビデオ教材をつくる際や質問を受け付ける際に工夫したこと、苦労したことについて教えてもらいました。また、自然科学実験を担当する教員たちの思いや今年度の方針についても伺いました。

【小林良彦・CoSTEP特任助教】

はじめに、自然科学実験の運営体制について教えて下さい。

全体の責任者になっている私のほかに、物理・化学・生物・地学それぞれで責任者の教員が1人ずついます。また、自然科学実験支援室(以下、支援室)があり、各分野に1人ずつ技術職員がいます。地学以外の3分野については、さらに補助員が付いていまして、支援室としては7人体制になっています。この12人が協力して運営しています。

コロナ禍になり、自然科学実験のオンライン実施を検討されていた時期には、どのようなことを話し合われたのですか。

自然科学実験ではこれまで、実験をしてデータを得て、実験誤差も含めてデータをどう取り扱って、どうレポートにまとめるか、ということを実際に実験してもらいながら身に付けてもらっていました。そういったことを、どうやってオンラインで学習させようかっていうことを議論していました。

結局は実験の授業なので、いかに学生が実験をしているような感じにするということに注意して、物理・化学・生物・地学で分担しながらオンデマンドのビデオ教材を作りました。

ビデオ教材を作られたとき、工夫されたことはありますか。

私の専門である化学の実験ではピペットなどの実験器具を使うんですけど、使ったことない学生に対して、使った感じを出すにはどうしたら良いか、ということを考えました。あえて、こぼすとかですね。あとは、色が変わるまで時間がかかる実験もあるんですね。試薬を入れて、くるくるって攪拌していると、色がきえたりする実験です。それを編集して、途中でプツッて切っちゃうと、すぐ変わっちゃうじゃないですか。でも、本当に実験をやっていれば、みんな待っていて、色が変わった瞬間に、「うわっ」て盛り上がる臨場感があるんですよね。そういう臨場感を編集でなくさないようにしました。

(色が変わる実験の例「過マンガン酸カリウム溶液の標定」)〈動画提供:神谷裕一さん〉

実験の授業をオンライン化することは大変だったのではないでしょうか。

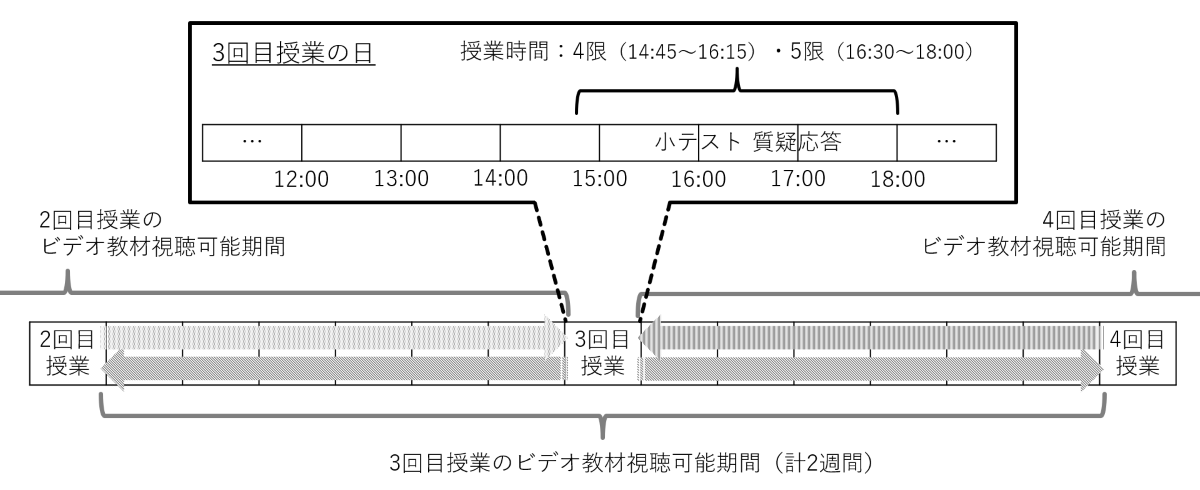

オンデマンドのビデオ教材を使うときに、出席をどうするのか?ということは悩みました。オンデマンドの良いところは、いつでも授業を受けられるところだと思うんですけど、いつでも良いとしてしまうと、学生が困ると思ったので、この時間に見なさいなと、見る時間を制限しました。見たことをどう確認するかは、授業当日に授業内容に関する小テストをGoogleフォームで作って、答えてもらいました。それも時間が決まっていて、みんなが見終わったかな、という時間に初めてアクセスできるようにしたんですよね。それは教員だけではできないので、自然科学実験支援室の職員に協力してもらいました。

ビデオ教材はどのくらいの期間、視聴可能にしたのですか。

授業の前1週間、後ろ1週間、計2週間視聴可能にしました。でも、このコロナ禍の状況だし、いろいろ都合もあるだろうから、出席点は出ないけども、どこかで実験のビデオ教材を見てくれれば、レポートを書いても良いことにしたんですよ。こちらで用意した実験データを学生に配り、レポートを書いてもらいました。レポートは1週間後のある時間までに提出することにしていました。

授業当日に視聴できなかった学生も、点数は下がるけれど、都合の良いときにビデオ教材を見て学ぶことができますね。質問対応はどのようにしていたのでしょうか。

授業当日の小テストに答えてもらった後は、質問を受け付けていました。質問もどういう形で受け付けるか、いろいろと議論をしました。前期は対面が無理でしたが、いろんな窓口を用意しよう、ということになり、Eメールで受け付けることと、Zoomでしゃべっても良い、Zoomのチャットで質問しても良い、という三つチャンネルを用意して前期は対応しました。

後期は、対面でも質問を受け付けていたのでしょうか。

後期は対面もやれるところはやってこうっていう話になりました。当初は、実験そのものも対面でやれないかどうか考えたんですけど、感染者数が波打っていたので自然科学実験だけ対面でやるっていうのはできませんでした。ただし、特に強い興味を持っている学生に対しては、僕らも指導がしたいという強い思いもあったので、質疑応答には対面も取り入れよう、ということになりました。質問のチャンネルがもう1個、増えたんですね。そうしたら、何人かは来てくれたんですけど、お得意さまが来てくれるっていう状態でした。大学の近くに住んでいる学生は来られるんですけど、近くに住んでない学生は来られなかったようです。時間的にどうしても厳しい。授業当日に、ビデオ教材を見てから、その後の時間に来ても良いよって言っているわけですから。ということで、対面での質疑応答は不発に終わりました。残念ながら。途中で調査したら、対面で質問に来る学生は毎回1人とか2人とかしかいませんでした。

1年間、自然科学実験をオンラインで実施してみて、どんな感想をお持ちですか。

学生がどう思っていたかですよね。彼らは本当に、実験で学ばなければいけないことを学べたのかなっていうのは心配ですよね。どうしてもオンラインだと、教える側としては反応が乏しいように感じてしまいます。

対面での実験授業であれば、机ごとに回って、実験の途中で話たりもできまたよね。

それに、毎週必ず会うので、レポートの書き方が分からないだとか、学生から聞けたりしていました。あと、学生が実験の中で単純な色の変化しか見ていないときに、この裏にどういう仕組みがあるのか、みたいなことを話したりしていました。これまでの対面授業では、そうやって学生を刺激することができたんですけど、オンデマンドだと、それができないですよね。実験の話とか、もっというと、自然科学全般の話ですよね。そういうことが、全くできなくなってしまいましたよね。

今年度の自然科学実験はどのように実施される予定なのでしょうか。

今のBCPレベル2が続いたらってことですけど、今年度は、3分の1は対面、3分の2はオンデマンドという方針で、対面を思い切ってやろうと考えています。例えば、3回のうち1回は大学に来て、学生数を減らしながら対面授業をやりましょうということです。

対面で受ける学生とオンデマンドで受ける学生を入れ替えながら実施するということですね。

そういうことです。でも、迷子になってしまう学生が出るかもしれないので、どうやってやろうかって、苦労しています。

対面で受ける順番だったけど、大学に来られなかった学生も、オンデマンドでビデオ教材を見れば良いことになるのでしょうか。

そうですね。これはオンデマンドの良いことですよね。一部は対面に戻すけど、完全には元に戻さないって感じですかね。良いとこ取りですね。僕らにとっても、学生にとっても、良いとこ取りになるといいなと思うんですけど。

対面とオンデマンドをうまく混ぜながらやっていければ良いですね。

そうですね。でも、どうなるかは分かりません。当たり前ですけど、BCPレベルが3になったら、全てオンデマンドに戻します。1回目は対面でできたとしても、2回目、突然、対面のつもりがオンデマンドになってしまったら、学生も対面で受けるのかオンデマンドで受けるのか迷ってしまいますよね。だから、途中で変わらないことを祈るばかりです。

最後に、入学された北大生に対するメッセージを頂けないでしょうか。

手探りではありますけど、最も対面でやらなければいけない自然科学実験を、一部対面でできるように準備しています。なので、自然科学実験を楽しみにしてほしいなと思います。実験は、実験をやってなんぼですから。ビデオ教材でもなるべく臨場感を、とは言ったんですけど。なので、それをできる限り対面に戻すような準備して待っていますので、ぜひ、楽しみにしていてください。

神谷さんの研究内容を紹介しているこちらの記事もご覧ください。

- 【フレッシュアイズ】#28 地下水を浄化する高性能触媒の開発に挑む(2015年1月14日)