年度が入れ替わるこの時期、身を置く環境も変わり、新しいごみの分別方法にまだ慣れない方も多いかもしれません。特に、家庭から出るごみ(家庭ごみ)とそれ以外の場所から出るごみ(事業系ごみ)は処理の方法が違うため、その分別の違いについてはどうしても混乱が生じやすいものです。そこで先日、毎年入学する約2500人もの新入生の学生生活の場となる高等教育推進機構(高機構)では、ごみの分別を促すためにごみ箱の更新が行われました。「高等教育推進機構 ごみ分別推進大作戦」と名付けられたこの取り組みについて、施設部 環境配慮促進課に伺った内容をお届けします。

【梶井宏樹・CoSTEP博士研究員】

まず、今回の取り組みについて教えてください。

環境配慮促進課は、これまでもごみの排出量を減らす活動を続けてきました。キャンパスの環境保全という意味でも、事業系ごみの排出にかかる経費の削減という意味でも排出量を減らすことや分別はとても重要です。今回の作戦のねらいは、新人教育と分別の習慣付けにあります。

学内のごみの分別について調査したところ、高機構は学内でも1、2を争うくらいにごみの分別ができていないことがわかりました。高機構には職員や教員も多くいるので、学生だけの責任ではありませんが、新入生が集まる高機構の環境をよりよい形に整えることは、学内全体の分別の改善につながります。学内のルールに慣れた学生が高機構を出て、学内の至る所にいるようになるからです。

もちろん、今回の取り組みでごみの重量自体が減るわけではありません。3RのReduceにもつながれば理想的ですが、まずは分けて欲しいのです。それは排出者としての最低限の責任です。

今回は、特にどういった点を工夫したのですか?

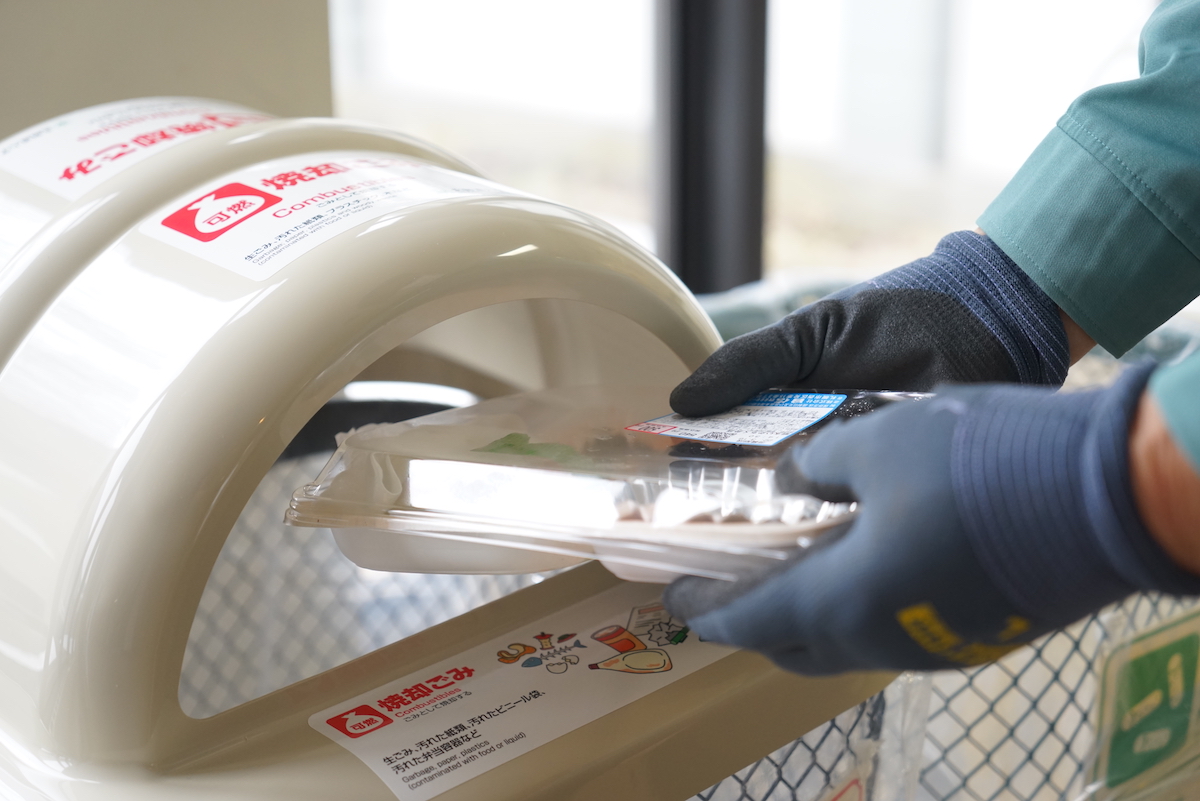

ごみ箱の形状が統一されていないことや、中に何が入っているか見えないことが大きな問題として考えられたので、まずはそこを改善することにしました。ごみ箱の並べ方も統一したり、分別方法が一覧できるポスターを目線の高さに張ったりもしています。

また、燃料化ごみと焼却ごみの違いがわかりにくいという問題もありました。燃料化に使えるごみの多くが、焼却ごみに捨てられているといった具合です。例えば、お弁当の容器だと、あまりにひどい汚れや中身が残ってない限りは燃料化ごみで問題ありません。そこで、分別方法のポスターを掲示するだけでなく、焼却ごみには蓋をつけてあえて捨てにくくするなどの工夫もしています。

ごみの分別といった仕組み作りは、いろいろな人の意見を聞いて、よりよい形を目指していくチャレンジングなものかと思います。

そうですね。「そんなもの……」と、半ば軽視されがちなところもあります。実際の問題として、どうやって推進していけば、どんな方法がよいのかわからないところもあります。ですが、きちんとコツコツとやっていくことが大切です。

「やってやれないわけはない。やらずにできるはずがない」―― この3月に北大を退職する私が、同僚に向けて残したメッセージです。何もやらずに何かを実現できるわけはありません。そういう前向きな気持ちを持たなくなったら、思考は停止して何もできなくなります。

ただ、私たちだけが逐一パトロールをして、分別したり注意喚起したりするのは、サステナブルという観点から考えてもやはりどこか違うように感じます。「そのごみはこっちだよ」と友人同士で声を掛け合ってくれるような環境になってくれたら、素敵だと思いませんか?

4月からは、1990年代後半から2000年代に生まれたZ世代を中心とする新入生を新たに迎えます。時にSDGsネイティブとも呼ばれるこの世代の新入生とともに、ますます魅力的な北大の環境をつくっていけたら良いですね。本日はありがとうございました。

学内のごみ分別についてはこちらのリンクをご覧ください(※学内限定)

- ごみ・廃液処理(北海道大学施設部)

施設部 環境配慮促進課の取り組みについてはこちらの記事もご覧ください

- 【チェックイン】#98 札幌キャンパスの自然を守る〜施設部環境配慮促進課の取り組み〜(2016年7月12日)

- 【匠のわざ】美しい風景の守り人(2020年6月9日)

- 【みぃつけた】#16 いたるところで地面から伸びている、あの設備 〜知っておきたい、この「気になる!」〜(2021年2月26日)