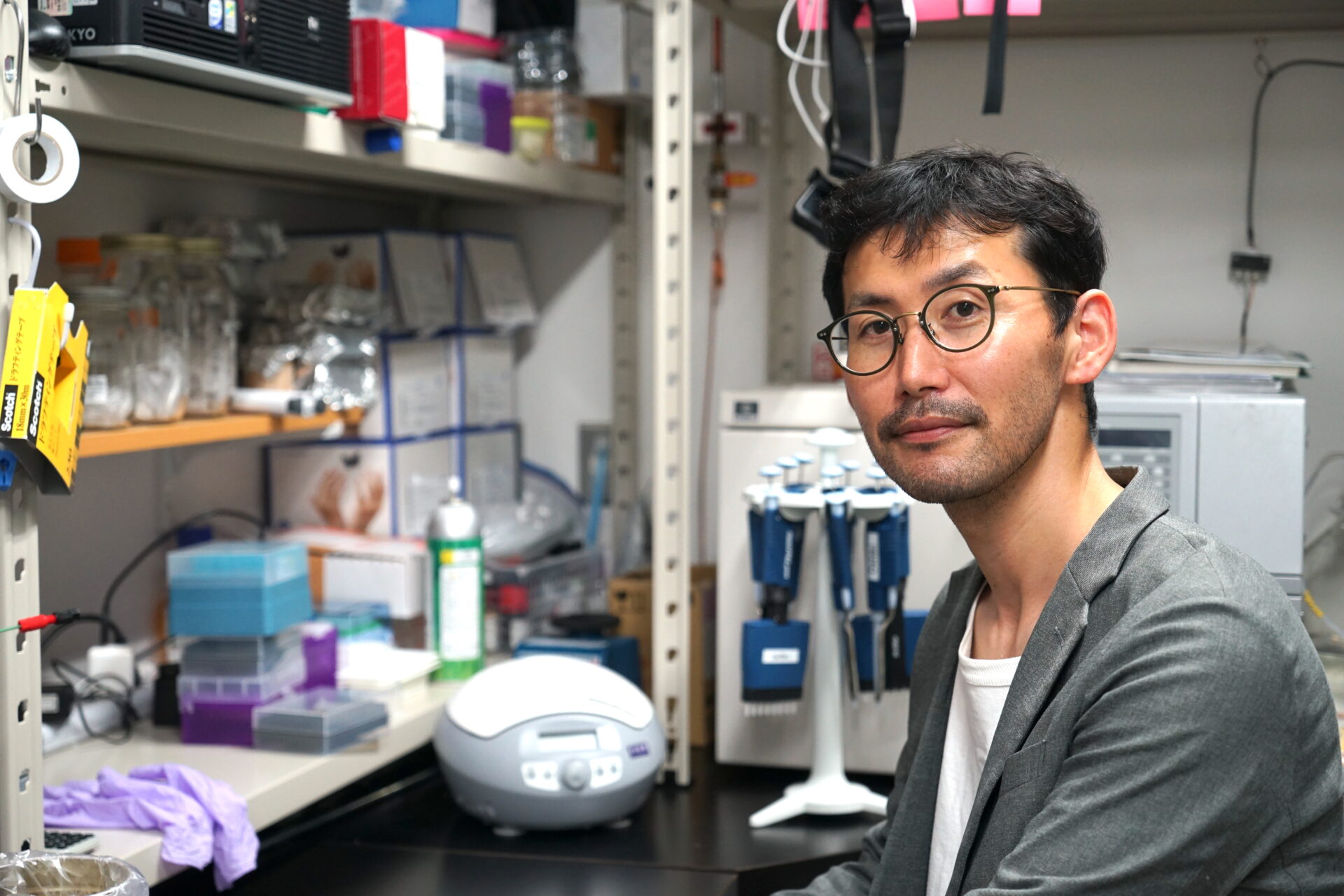

環境中に無数に存在し、多様な役割を担う微生物。肉眼では直接見ることのできない、文字通り小さな小さなこの生物の研究からは、時に地球規模課題の解決の糸口となるような成果が生まれることがある。大学院工学研究院 准教授の押木守(おしき・まもる)さんは、「anammox(アナモックス)細菌」を通して窒素循環という大きな大きなシステムの持続的な形を目指す。

窒素分子をつくって吐く微生物

窒素は地球を巡っている。無数の経路でぐるぐると。空気中の窒素分子(N2)が土壌中の微生物の代謝によってアンモニア(NH3)に変わり、植物に取り込まれてタンパク質の一部となり、その植物を食べた動物の中でもまた変わり……やがて窒素分子として再び空気中に戻るといったように旅の途中で姿形を変えるルートも多い。

この窒素循環において空気中に窒素が放出される過程である脱窒には、多様な微生物が関わる。1995年に報告されたanammox細菌もその一種だ。anammoxとはanaerobic ammonium oxidation(嫌気性アンモニウム酸化)を省略したもので、平たくいうと酸素分子(O2)のない条件下でアンモニウムイオン(NH4+)を最終的に窒素分子まで変換する化学反応を指す。「今では、廃水処理場の汚泥や海洋内部の酸素極小層(OMZ)と呼ばれる領域など酸素が欠乏した場所であれば幅広く存在していることがわかっています」と押木さん。「ナミビアのOMZで生産される窒素分子のほぼ100パーセントがanammox細菌によることを報告した研究もあります。窒素循環において非常に重要な微生物です。しかし、扱う研究者はそれほど多くありません」。

微生物研究は1にも2にもまず培養

研究のためには、その微生物だけを必要な数になるまで培養しなくてはならない。温度や酸素濃度といった種々の条件の最適化も一筋縄ではいかないが、なによりも細胞の分裂速度に左右される。大腸菌だと最適な条件であれば20分に1回は分裂するので、単純計算すると1日で約47垓(がい:1兆の10億倍)個にも増える。しかし、anammox細菌は1回の細胞分裂に要する時間が通常1週間から2週間と長い。グルコースのような有機物ではなくアンモニウムイオンのような無機物から得られるエネルギーが少ないことなどが要因として考えられている。「培養できないとやっぱり何もできないんですよね。anammox細菌は平気で1年とか待たないと研究に十分な量が取れなくて……」と苦笑する。

窒素の有効利用に挑み続ける

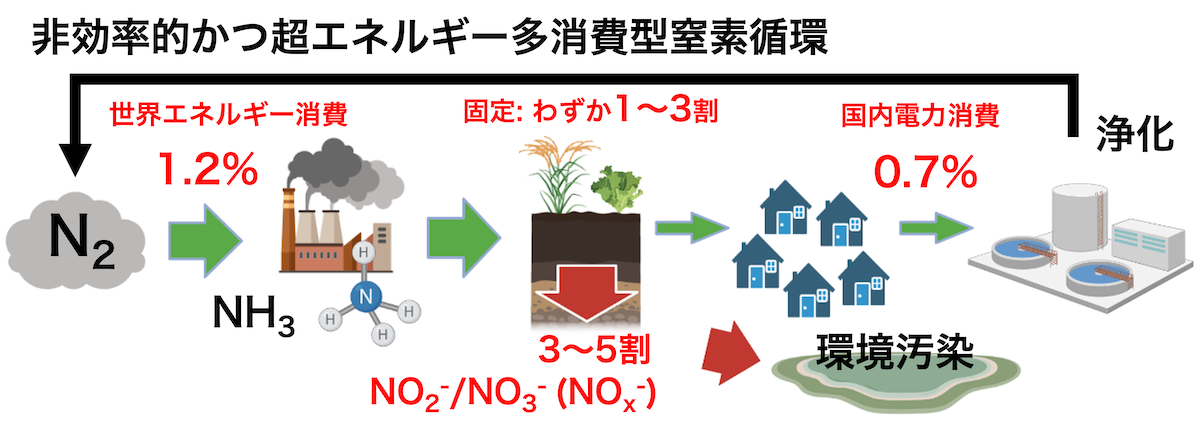

話題が窒素循環に戻る。anammox細菌について語っている際のにこやかさから一転して、表情は真剣だ。「今の窒素循環は持続可能性から最もかけはなれているといわれています」。1906年に開発されたハーバー・ボッシュ法は窒素分子と水素分子から直接的にアンモニアを大量に合成することに成功した。アンモニアは化学肥料の原料となる。かつては「空気からパンを作る」と称されたこの科学技術は、もうまもなく80億人となる世界人口を今でも支えている。しかし、あまりにも強力な手法ゆえに抱える問題も大きい。自然界の作用も合わせると、現在は年間約1.5億トンの窒素分子が別の形に変わって環境中に組み込まれているが、空気中に戻る窒素分子は約0.4億トンと3分の1にも満たない。過剰に残された窒素化合物は水質汚染などにつながっている。さらに、原料となる水素の製造や高温高圧を要するこの反応には、全世界のエネルギー消費量の数パーセントが投じられている。その後の使い方も効率的とはいえず、例えば作物を育てる際に用いた窒素は私たちの口に入るまでに平均で10〜30パーセントしか残らないという。

微生物を用いて廃水中の窒素を取り除く研究からキャリアをスタートした押木さんであるが、現在は窒素を有効利用する方法も模索している。例えば、anammox反応ではヒドラジン(N2H4)が中間体として生じる。ロケット燃料や発泡剤などに用いることのできる窒素化合物であり、うまく狙って取り出すことができれば「下水でロケットを飛ばす」といったイノベーションにつながりうる。anammox細菌について培養、遺伝子解析、代謝メカニズムの解明、酵素の抽出など幅広く取り組んできた押木さんならではの応用だ。

これからの窒素循環を共につくる

「窒素循環は、実に多様な人が関わるテーマです」と強調する。「私のように廃水処理における窒素を考える研究者以外にも、肥料の観点から考える方々もいますし、次世代燃料から考える方々も、地球温暖化から考える方々もいます。解決策の合意形成の際には間違いなく人文科学や社会科学、いわゆる文系の方々の視点も必要です。私たち一人ひとりがライフスタイルをますます見直していくことも重要です。フードロスはその代表例で、生産した食糧を食べずに捨てると利用率は0パーセントとなります。食育などの分野の方々も交えて話した方が良いですね」。

窒素を地球規模でうまく回し続けるために、押木さんは今日もさまざまなスケールの世界を覗き込む。