CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

第一弾は医学研究院の玉腰暁子さん。

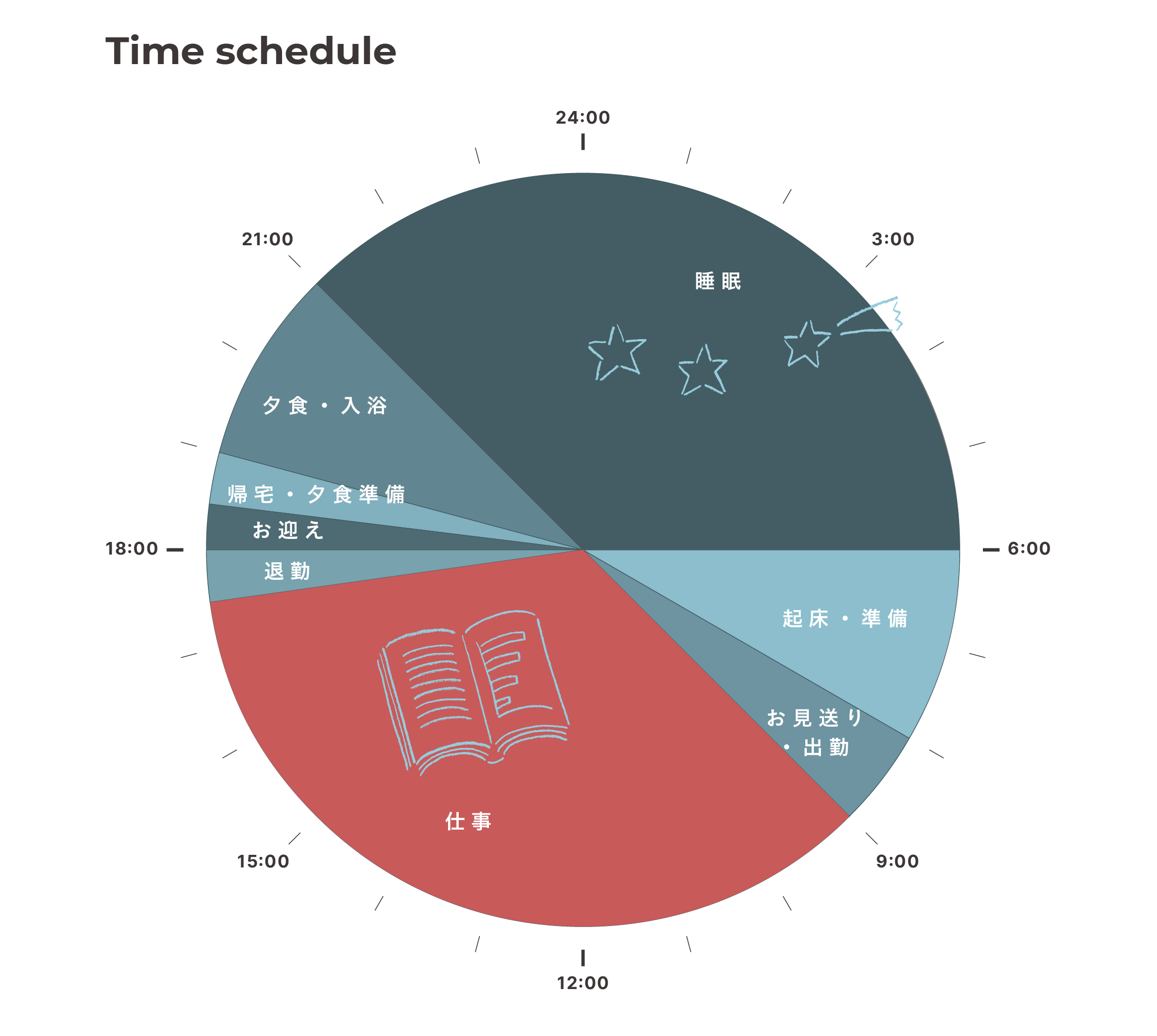

玉腰さんは4人の子どもを持ち、20名以上の学生・スタッフをかかえる研究室を切り盛りする教授です。

この言葉だけを聞くと、仕事と家庭を両立させながらどれだけ華やかなキャリアを築いてきたのだろうと思いますが、玉腰さんから返ってきた言葉は「行き当たりばったりの人生」でした。

【森沙耶・北海道大学CoSTEP + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

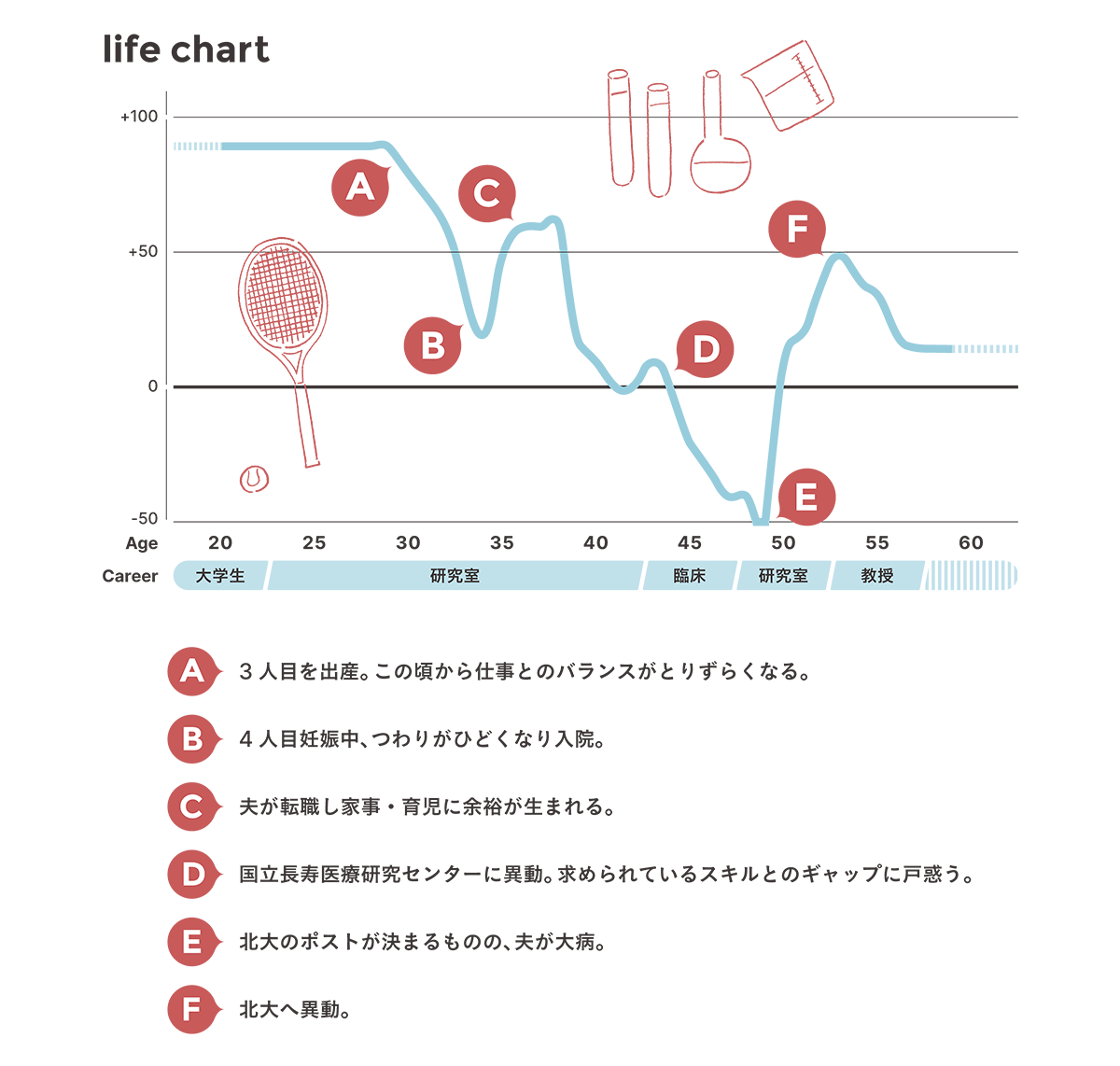

臨床医になると思っていた学部時代、行きついた研究者の道

生化学の研究をしていた両親のもとで育ち、祖父が医師だったこともあり自然と医学の道を志して名古屋大学の医学部に入学し、学部時代は漠然と臨床医になることをイメージしていたといいます。

しかし、医学部在学中に交際していた後の夫と「この先結婚したら二人とも臨床に行くのは難しいだろう。一人は臨床、一人は研究に進もうか」と話し合ったことをきっかけに、玉腰さんは研究の道を進むことに。

「そうかそうか、じゃあ私は臨床やらないほうがいいのか、二人で一緒にやっていくならそのほうがいいなと、今考えると考えが足らなかったなと思う一つです」。ものは考えないけど思い込みは強い性格、と自分を分析します。

医学部卒業後、1年の研修を経て、予防医学の研究室で研究者としてのキャリアが始まります。

その後、26歳のときに大学時代から交際していた夫と結婚し、その年の暮れには第一子を出産しました。常に働いている母親を見てきたため、仕事をやめるという選択肢はなく、女性が働き続けることは当たり前のこととして捉えていたそうです。

当時は、育休や産休という制度も確立しておらず、2ヶ月で復帰しなければ、と思い大学病院の保育園に飛び込み、申し込みについて一から教えてもらい入園し、そしてまた研究の日々へ戻ります。

産後2ヶ月での復帰はさぞや大変だったのではと思いきや、子どもを信頼できる場所に預けて、研究に打ち込める時間が作れたことは玉腰さんの精神面でも良かったといいます。

子どもたちから離れたお母さんじゃない時間があることが研究と子育てのメリハリにつながり、幸いなことに職場の理解や、母の協力、保育園のサポートなど周りに支えられながら、研究を続けることができていた、と玉腰さんは振り返ります。

4人の子育てと研究を無意識に両立

その後、第2子、第3子と出産し、子育てと研究で毎日が目まぐるしく過ぎていきます。

夫も当時、隣県の勤務医として働いており、生活は多忙を極めその忙しさからこの時期の記憶はおぼろげだといいます。

そんな中、4人目妊娠中に夫が「これでは生活が立ち行かない」と宣言して、臨床医から玉腰さんと同じ大学の研究職に転職します。

「もしかしたら混乱した家の中を見て考えた末、出した結論だったのかもしれない」と玉腰さん。

このとき長男は小学生。子どもたちが同じ保育園に行っている間は一か所で済んでいた送り迎えが、学童保育と保育園それぞれへ。ますます忙しくなっていきましたが、夫がいることで玉腰さんの負担はかなり減ったといいます。また、朝、子どもを送ったあとお互いの職場である大学へ向かう車の中が、二人でゆっくりと話し合える貴重な時間となりました。

モヤモヤしたキャリアの曲がり角

研究者になって20年経とうとしていた頃、ずっとやってきた研究が何をやってもうまくいかないモヤモヤとした閉塞感が玉腰さんを取り巻いていました。そんな時、知り合いの先生から臨床の現場で研究ができるようにしたいと言われ、名古屋大から国立長寿医療センターへ。

それまで研究一筋でやってきた玉腰さんにとって臨床の現場へ移ることは、大きな決断でありチャレンジでありましたが、そこでうまく職場のニーズに応えられないという挫折を味わいます。

「このときの経験は、職場を変えて初めて自分を見つめ直すことができ、また患者さんを直接診られたことはその後の研究にも生きる経験だった」と玉腰さんは振り返ります。

その後、愛知医大に拠点を移し、研究へと戻りましたが、名古屋大の最後に感じていたモヤモヤは消えませんでした。

このとき初めて「教授」という選択肢が玉腰さんの中で生まれます。

それまで、教授になりたいと思ったことはなく、研究ができれば良いと感じていましたが、全てにおいて上が了解しないとできない環境がこのモヤモヤだと気づいたのです。

上に行かないと好きなことができない、と教授職を目指しはじめた矢先、現在の職場となる北大のポストの話が舞い込みます。

それと時を同じくして発覚した夫の大病。北大へ行くことが決まっていたこともあり本当に北海道に行くべきか夫婦で話し合ったといいます。

「あなたの人生がこれからずっと長いなら今、私を自由にしなくてあなたは後悔するし、短いならそのためにここで私を縛りつけるのもどうかと思う」と夫に宣言し、北海道行きを決断します。

今考えると論理が通っているとはとても思えないものの、「このときは、この現状を打破したいという気持ちの方が勝っていた」と玉腰さんは話します。

北大に来たのは一番下の子どもが高校進学のタイミング。「あなたが子どもから「僕はお弁当を作ってもらえなかった」と言われる姿を見たくない」と夫は毎日高校生の息子にお弁当を作り続けたそうです。夫には感謝してもしきれないといいます。

あと5年、これから北大に来た意味を見つけていく

上に行かないと好きなことができない、と目指した教授という立場になり、実際に自由度は格段に上がったそうです。しかし、その分責任や研究室マネージメントの課題も増えました。「下にいる間は上に対して文句を言っていれば良かったが、上に立つとそうはいかない」。自分の研究のことだけでなく、研究室全体の研究力を保っていくのもリーダーの役目だと感じています。

子育てがひと段落し、研究に自分の時間を使うことができる今だからこそ、もっと研究のクオリティをあげる必要があると考えています。現在行っている研究の一つであるJACC Studyは、1980年代から現在に至るまで、約11万人を対象に20年間にわたって生活習慣と疾患との因果関係を調べる息の長い調査です。研究が始まった時からこの調査に携わってきている玉腰さんは、今、これだけの広い視野の研究を自分で始めることができるだろうかと自問自答を繰り返しています。自分も未来につながる研究の種を見つけたいと模索中です。

これから定年までのあと5年、名古屋から快く送り出し支え続けてくれている夫と家族のためにも北大に来た意味をしっかりと残していきたいと考えている、と語ってくれました。

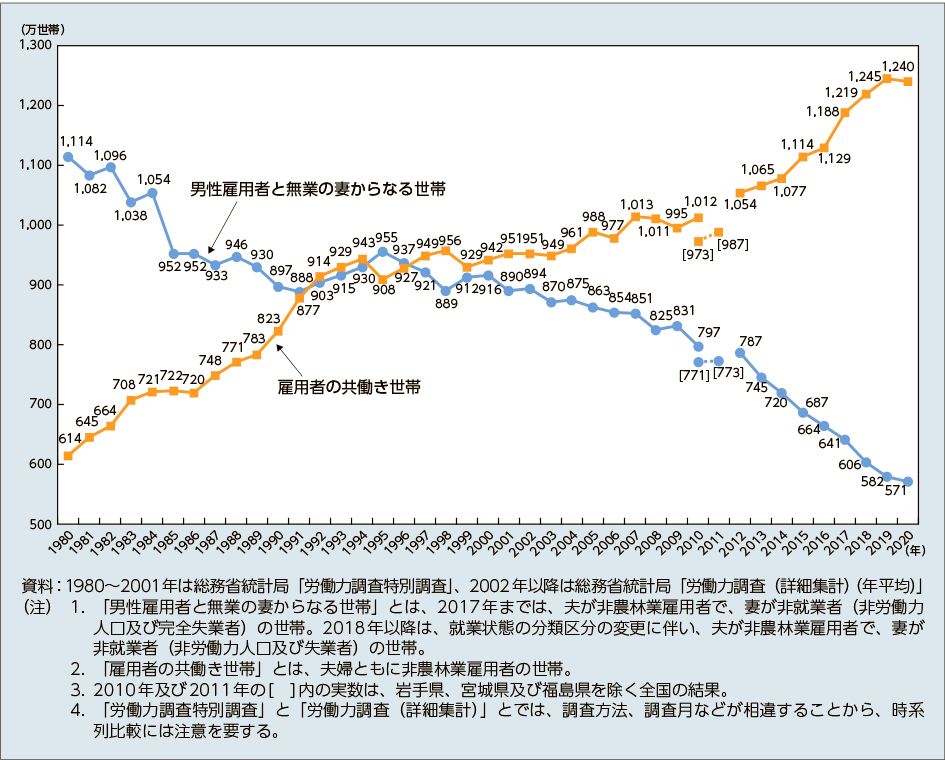

FIKAキーワード 【共働き】