CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

第六弾は獣医学研究院の矢野沙織さん。

矢野さんは北大の獣医学部で博士号を取得し、関東の研究所で研究員として勤務していました。その後、再び北大へ戻り教職に就くことに。研究所では子育て研究を行うラボに所属し、そこで2回の出産・産休を経験したことからライフワークバランスの取り方についても周りのロールモデルから学びつつ、現在はその経験を自分がロールモデルとしてどう生かせるか試行錯誤しているそうです。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

動物好きが高じて北大獣医学部を目指した学生時代

小学生のころから動物が好きで、動物園の飼育係の体験イベントに毎年参加していた矢野さんは、動物園の飼育係になることを夢見ていました。学校の先生にその話をすると「それなら動物園の獣医さんを目指すのはどうか」と勧められます。そのまま「獣医学部だと北大が有名だから、北大に入るためにはこの高校の理数科がいいんじゃない?」とその後の進学プランにも話が及び、そのプランに沿って矢野さんは迷うことなく北大の獣医学部まで進みます。

地元である富山県から北海道へ進学することについても「土地柄、県外に進学する人も多く、私の小さいころからの夢だったので両親も応援してくれました」といい、このときのことを「一度自分で決めたことはやり抜きたいという性格もあり、北大獣医に進みたいという一心で、モチベーションを保つことができました」と矢野さんは振り返ります。

念願の北大獣医学部に進学し、学部生時代は北大交響楽団でホルン担当としてオーケストラの活動にも打ち込んでいった矢野さん。学部の授業や実習を受けていく中で、夢だった動物園獣医以外にも、地元に戻り地方公務員として牛や馬などを主に診る大動物臨床獣医師や、学部卒業後も博士課程に進学し研究を続ける、という他の選択肢にも目が向いていきます。

「動物のお医者さん」以外の選択肢が見えてきた学部・大学院生時代

獣医学部は6年制で、4年生の頃には他の選択肢も含めて今後の進路について考えつつ、研究室に配属された後は研究に没頭していった矢野さん。配属先の研究室では自分のアイデアで研究テーマを決め、においを介した配偶者選びについて研究をはじめました。その後、6年生の時に論文を出し、自分の研究が成果として形になる喜びを得たことで、研究をもう少し続けたいという気持ちが強くなり、博士課程に進学することを決断します。

博士課程に進学すると、周りの同期が次々と研究費を獲得していく中でなかなか申請しても取れないという状況や、4年制である獣医学部の博士課程に進んだことで、学部生から数えて10年も学生を続けることに対して、不安感や劣等感を感じ、後悔したり悩みはじめた時期だったといいます。

この頃、北大交響楽団引退後に所属していた市民オーケストラで現在の夫となるパートナーとの出会いもあり、希望する土地で就きたいポストを得る事が難しいアカデミアに進むことについて不安を抱き、企業の研究職への就職も視野に入れはじめます。博士課程3年のときにパートナーの東京への転勤が決まったことを機に、矢野さんも博士課程修了後は東京で職に就きたいと考え、企業への就職活動と並行して、前々から研究内容に興味のあった関東にある理化学研究所(当時)の黒田公美先生の研究室に見学に行きます。

子育ての研究をしている黒田先生との面談では研究の話はもちろんのこと、キャリアプランやワークライフバランスについても詳しく質問されたといいます。自分の将来設計について具体的に話してほしいと言われ「黒田研で就職が決まらなければ企業に就職しようと思っていることや、パートナーが東京に転勤になること、企業の面接が本格化する前までに返事がほしいことなど、現状や全ての希望を打ち明けました」と矢野さんは振り返ります。

子育て研究のラボで経験した子育てと仕事の両立

その後、黒田先生の研究室に研究員として所属することになった矢野さん。研究室は女性の研究者や技官が多く、男女問わず子育て中の人も多かったそうです。「人間の赤ちゃんについても研究するラボだったこともあり、スタッフの子どもが産まれると手放しに歓迎している雰囲気がとても良くて、将来、自分も研究室を持ったらそういうラボにしたいと思いました」といいます。

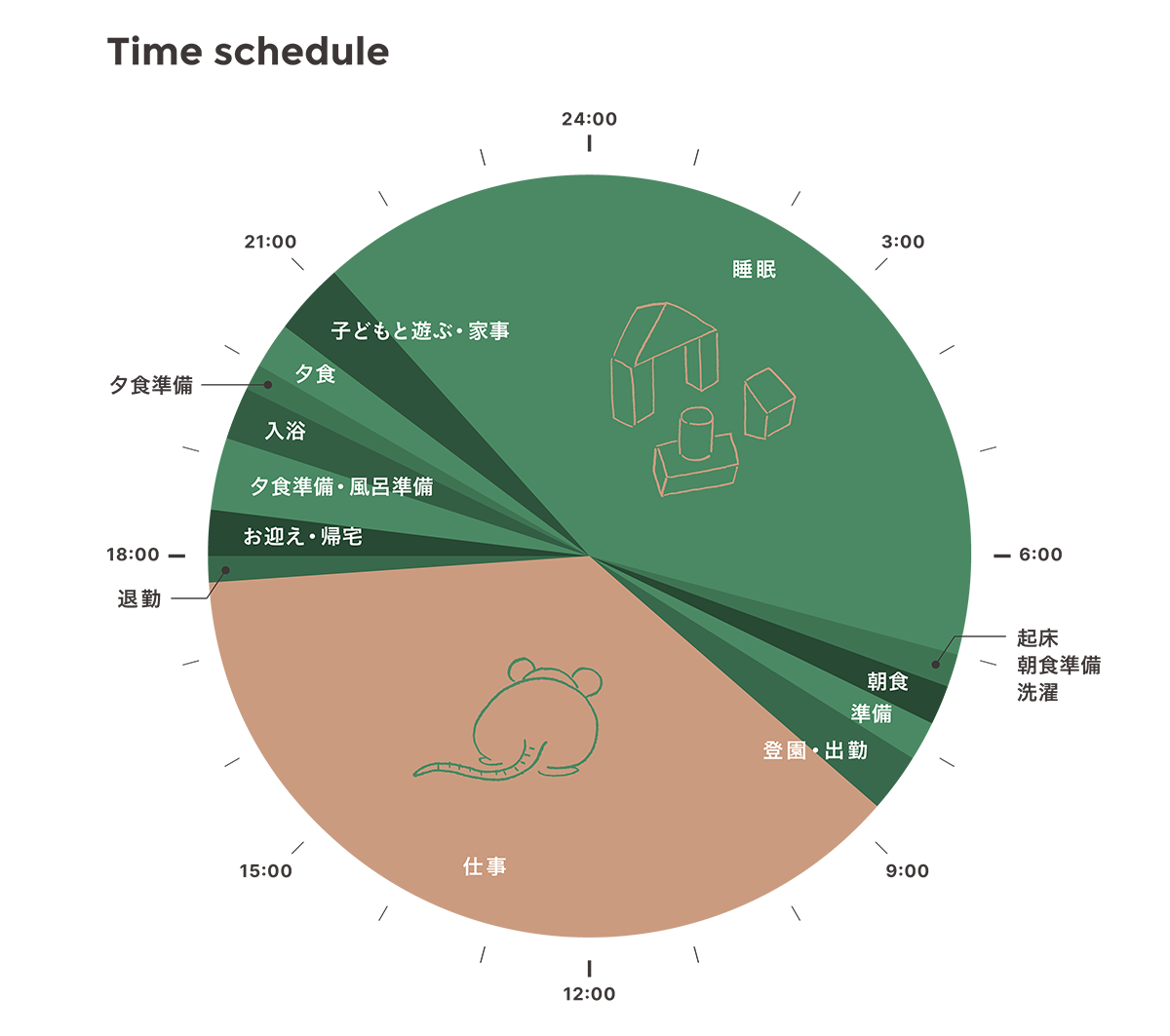

矢野さんはその後、結婚し、第一子を出産。産後2か月半ほどで研究所に隣接する保育園に子どもを預け、復職します。哺乳瓶でミルクを飲まない子どものために研究の合間に授乳に行ったりと柔軟に対応できる環境で子育てできたことがとても良かったといい、「小さいころから子どもを預けることに対して驚かれたり、それでいいの?と周りの人から言われることもありましたが、黒田研は”3歳になるまでは母親が子育てに専念すべきという“3歳児神話”に根拠はない、家族や保育士など身近な人と安定した愛着関係が築ければよいのだ”という主張をしているラボだったので、安心して保育園に預けて研究に集中できました」と振り返ります。

研究面では、最初なかなか予算が取れないことや、研究テーマが自分の中でしっくりこないことで悩んだりしたこともあったといいますが、徐々に研究の方向性も定まってきて、充実してきました。「研究所にいる時は子どもに邪魔されず自分のためだけに使える時間なので、研究に没頭したり、子どもとは食べれないような熱い物や辛い物を昼食に食べたり、と満喫できるようになりました」とのこと。仕事の時間とプライベートの時間のメリハリもつけられるようになってきて、両立のコツもつかめてきたといいます。

有期雇用の研究員という身分であったため、先のことについて考え始めたころ、出身研究室である北大の生理学教室の公募を知った矢野さん。そのとき第二子を妊娠中ということもあり、応募するかどうか悩み、夫と話し合ったところ「こんな話はまたとない話だからやれ!」と背中を押され、応募することを決断します。このとき矢野さん自身は子ども二人を連れて北海道へ単身赴任する覚悟を決めていましたが、夫は勤務先の上司にかけあい、札幌へ転勤できることに。こうして、離れ離れになることなく家族で札幌へ移ることが決まったことに「夫にも夫の会社にも足向けて寝られないです」と、夫の行動力と会社の理解に感謝しているといいます。

古巣、北大で始まった教員生活

コロナ禍での着任となり、新しい地での生活のはじまりはイレギュラーな事態に対応することが求められ、そのような中でも必死に進んできましたが、仕事では期待に応えられていないんじゃないかという葛藤もあったといいます。しかし、環境にも慣れてきた今では肩の力が抜け、いい意味で自分にできることをちゃんとやっていこうと割り切れるようになったといいます。

研究では北大に移ってから取り組み始めた妊娠中のつわりの仕組みを解明すべく、日々実験や実験動物の管理、学生の指導と忙しい毎日を過ごします。マウスでつわりの研究を進めていますが、学生時代に自分の興味だけでテーマを決めてしまった経験から「最終的には人の役に立つ研究をしていきたいと心がけています」と話します。

つわりのメカニズムは解明されていない部分も多く、最終的には人に対するアプローチが必要となるためにハードルが高く、短期で結果が期待できるような研究ではないそうです。「でも、たとえ対処方法まで行けなくとも、つわりで苦しむ人が“自分が今、何で苦しんでいるのか”という仕組みだけでも知ることができれば、辛さを軽減できるのではないか、そして、パートナーにとってもつわりのメカニズムを知ることで得られる理解も大きいのではないか」と矢野さんは話します。

研究所時代とは違い、大学の研究室の教職についたことで、学生の研究指導も新たに始まりました。指導方法や関わり方について色々な方法を模索しながら、少しずつ改善してきたという矢野さん。「黒田研ではロールモデルに恵まれていましたが、ここでは自分がその役割を担っていると思い、子育て中の女性教員として自分の経験をポロポロとこぼしていくことが大事かなと思っています」と、学生との会話では子育てをしている自分の今の状況も話すように心がけているといいます。

女性研究者がまだまだ少ないこの分野で、自分自身ができることを意識しながら、研究も手を抜かない。今度は自分がロールモデルとなるべく矢野さんの研究者人生は続きます。

FIKAキーワード 【配偶者帯同雇用制度】

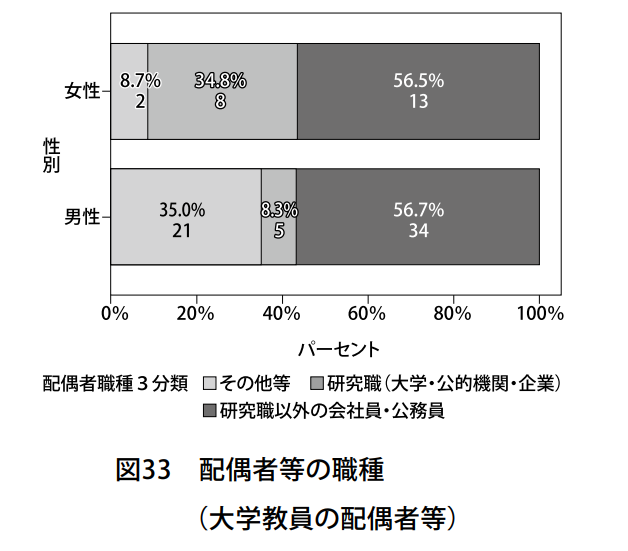

研究者が勤務先の大学や研究所において、その配偶者も研究者であった場合に希望すれば同じ勤務先での雇用が確保されること。

公務員や民間企業においては、配偶者が遠隔地へ赴任になり帯同のため退職を余儀なくされるような場合に、一時的に一定期間休職できる制度である配偶者同行休業制度も広まりつつある。この場合の遠隔地の定義は企業によって様々であるが、多くの場合、海外赴任が対象であり、国内の場合は対象外であることが多い。