CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

第七弾は水産科学研究院の笠井久会さん。

ご主人と離れて暮らしながら結婚・出産・育児をしている笠井さん。

水産学部初の女性准教授として周囲の期待を背負いながらの単身での育児はどれほど大変なのだろうと思いますが、笠井さんから返ってきた言葉は「周囲の理解も得られ、子どもも健康、たまたま運よく仕事させてもらっている。恵まれていることに感謝して仕事を頑張りたい」でした。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

高校生物で教わった常識を疑う面白さ

漁業や酪農など一次産業が盛んな地域で育った笠井さん。高校生の頃、バイオテクノロジーという言葉が取り上げられはじめ「トマトとジャガイモの融合みたいな作物ができることを知って、すごいことができるんだな」と思い、生物系に興味を持ったといいます。

履修していた生物の先生から常識を疑う面白さを教わり、当たり前だと思われていることでも疑ってみて多角的な視点で物事を捉えることの大切さを知り、ますます生物系の分野に進むことを考えます。

「自分が納得するまで実験でも調べ物でもやっていいんだ、ということは今の研究にも活きています」と笠井さん。

生き物に関わることを学びたいと北大の水産学部に進学。学部3年生の時に将来何をして食べていこう、と考えたときに資格を取って家業の事務所で働くことも考えましたが、学生実験で微生物の培養実験の面白さに出会い、その後の研究者人生へとつながっていきます。

「普通、貴重なサンプルとかだと実験で使ったらおしまいとか、どんどん減っていくので失敗してしまったらもう使えないという緊張感がありますが、培養実験ではサンプルが増える。増えるって安心感があっていいなと思って」と培養の魅力に魅せられたといい、微生物の実験では翌日インキュベーターという細胞を培養するための実験装置を開けて、培養していた微生物が増えているのを確認するのが楽しみだったそうです。

微生物を扱う実験が自分に向いていると感じたことや、その学生実験の担当の先生が笠井さんの地元のサケの孵化場で研究をしていたので同行することになったことなど、様々なきっかけがあり魚の感染症について研究する研究室に進みましたが、一番の決定打はその研究が社会に役立つものだったからだといいます。

「“いかに魚に病気を起こさせないか”という研究は、その病気で困っている漁業関係者にダイレクトに研究成果を役立ててもらえます。直接社会のためになる研究であることが自分の気質にも合っていました」といい、今も笠井さんの研究室には誰かの役に立ちたいというマインドを持った学生が集まる傾向があるといいます。

准教授のポストへの応募と結婚について夫と議論

研究室配属後は修士に進学し研究を続けていましたが、修士2年生のときに指導教員から学振(研究費と生活費が支給される日本学術振興会の特別研究員)の申請を勧められたこともあり博士課程進学を具体的に考えます。その後、学振の申請も通り、博士課程に進学。その後のキャリアについて具体的に考えたときに「実験も論文を書くのも苦じゃない、漁業者や他の研究者など人とコミュニケーションをとることも好きだったので向いているかな」と思い、明確に研究者を目指していったといいます。

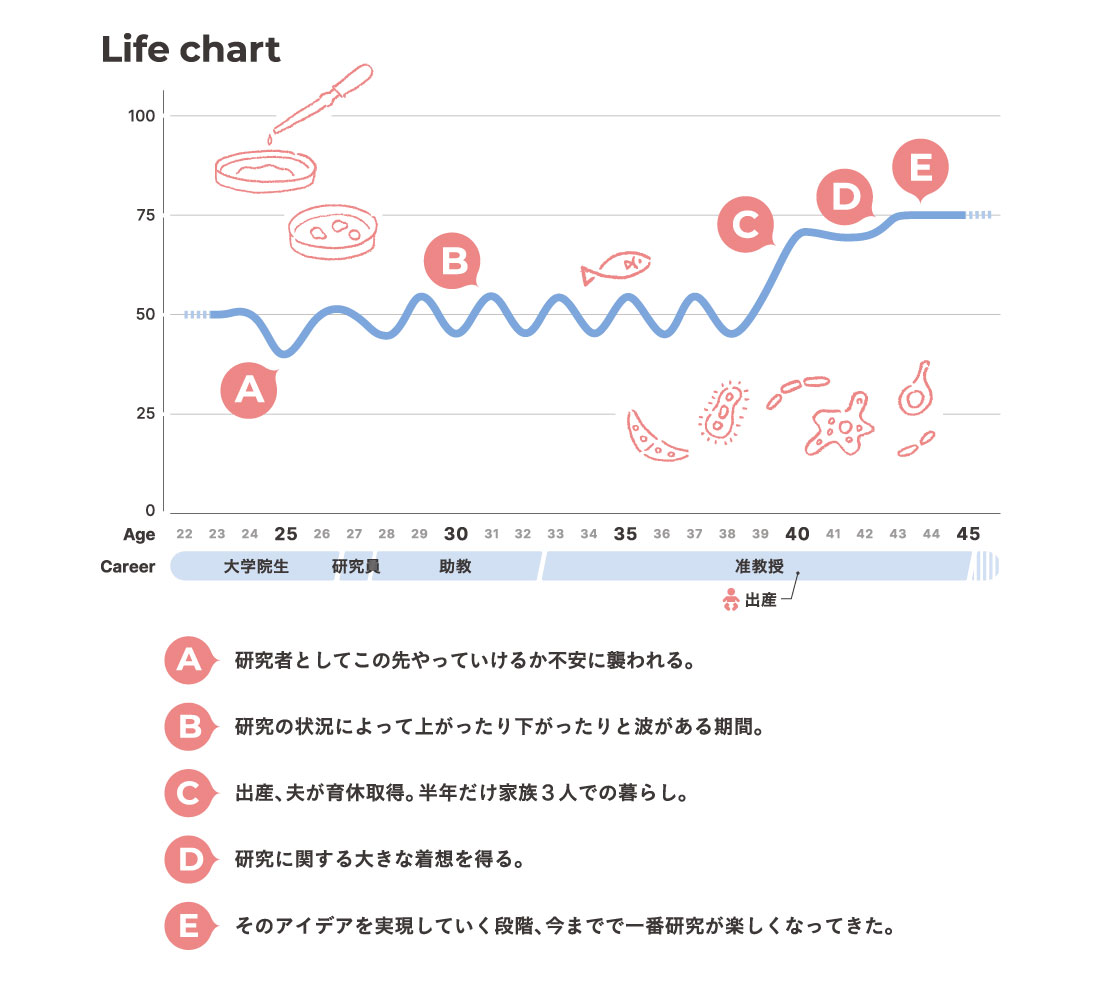

当時、指導教員は教授として研究室を持ったばかりだったため先輩が少なく、博士課程の時には学部生の後輩の指導は笠井さんが担っていたといい「このときの経験は助手として採用されたときに活きました」と振り返ります。博士課程2年のときには、研究者としてこの先やっていけるか不安に思う時期もありましたが「できることとできないことがある、できることをきちんと積み上げていこう」と気持ちを切り替え、不安感への対処法を覚えていきました。この不安は今でも消えないといい、「この職を続けている限り消えないのではないか」と話します。博士号取得後、ポスドクを経て、助手に採用。このとき当時の水産学部にとって女性教員の採用は40年ぶりというタイミングでした。

准教授になるタイミングで結婚。それまでの任期付きの職から任期なしの職へ応募することで責任も増すことから覚悟を決めなければいけないと、当時付き合っていた後の夫と「公募に出す/出さない、結婚する/しない、でよく話し合いました」といい、結局公募に出して離れたまま結婚するという結論になります。

その決断は、夫は函館には拠点のない会社で勤務しているため、函館で勤務する笠井さんとは定年を迎えるまで一緒に住むことはないことを意味していました。このことについて「夫にも夫の家族にも反対されても仕方のない状況だったのに、みんな受け入れて応援してくれてありがたかったです」と振り返ります。

水産学部初の女性准教授として担う大きな期待

33歳のときに水産学部始まって以来の女性准教授として採用された笠井さん。女性教員の先駆けとして担った役目も大きかったといいます。

「切り開いていくことを周りから期待されているのがわかっていましたが、プレッシャーを感じ過ぎず明るくいようと心がけていました」と、研究関連の委員をはじめ、自治体の委員などの肩書のある女性が求められる場面への出席など、求められる役割にできる限り応えてきたといいます。

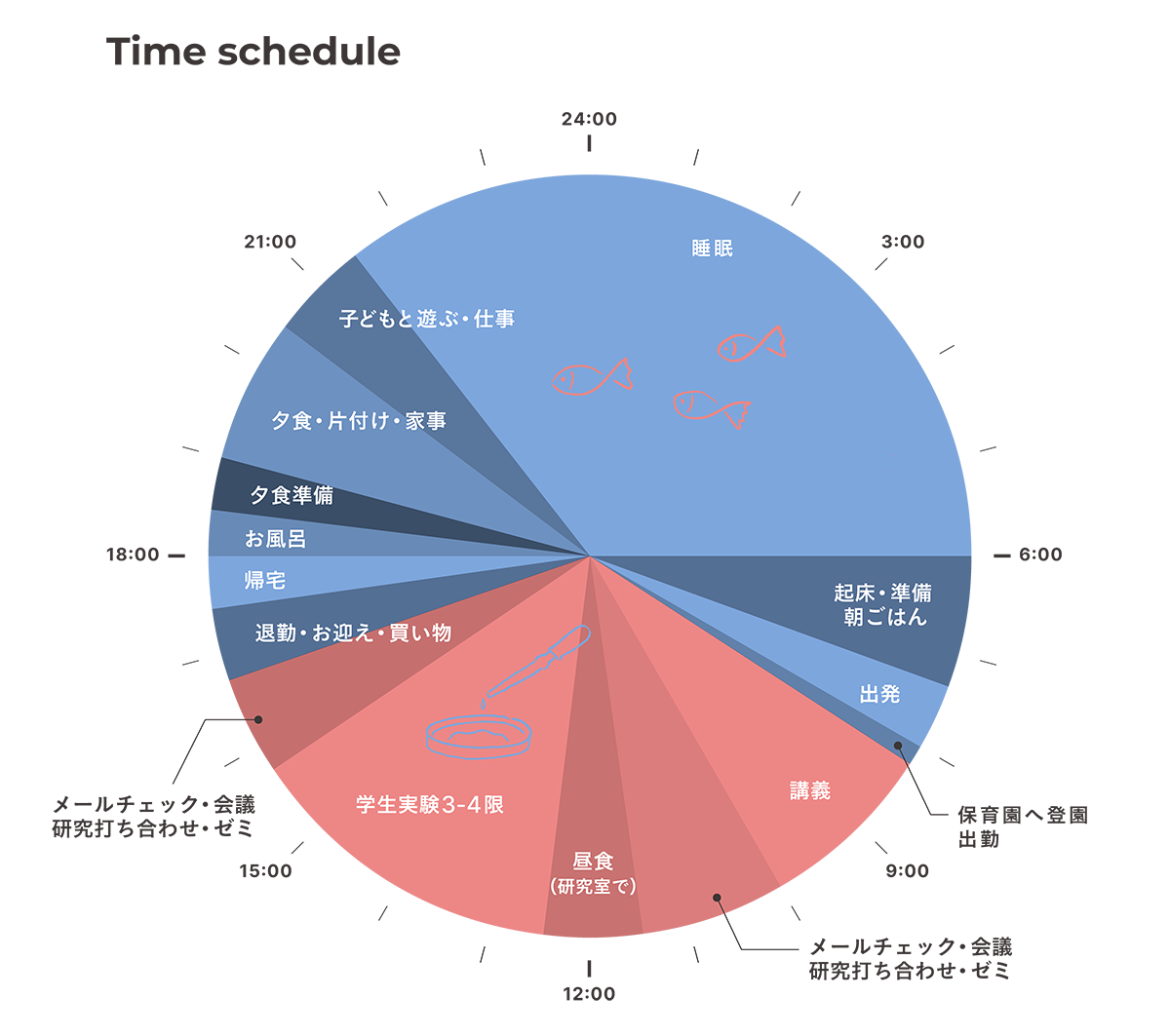

35歳のときに教授が退職。笠井さんの他に教員はいない状況になり、その後は笠井さんが研究室の責任者として運営していきます。その後、40歳のときに出産。産休や育休などの休暇期間は、試薬1本発注することもできない状況になってしまうため、育休は取らずに産休明けすぐに復職。復職直後は時短勤務にしましたが、翌月の給与明細を見てその少なさに愕然とします。「給与自体が減ることは覚悟していましたが、それまでフルタイムで働いていたときと同じだけ税金が引かれてしまい、かなり少なくなっていました」仕事の責任はそれほど変わらなかったこともあり、すぐにフルタイムに戻したといいます。

子どもが10ヶ月になるまでの期間に夫が半年間育休を取得、単身赴任先から函館へ戻り、この期間だけ家族3人で暮らします。「夫が日中子どもの面倒を見てくれて、ご飯を作って待っててくれる。帰ってくるとき世のお父さんはこんな気持ちで毎日玄関のドアを開けるんだなと思っていました」といい、夫の協力や男性の育児休業の取得を理解してくれた会社への感謝は尽きません。

夫の育休が明けてからは子どもは保育園へ入園、夫は単身赴任先へ戻り、今は2週間に一度、週末に帰ってきて家族で過ごしています。平日は笠井さんと子どもの二人で、実家も遠方かつ両親も現役で仕事をしているためそれほど頻繁に頼れないということで、普段は笠井さんがやりくりしながら子育てと研究を両立しています。子どもの体調が悪いときや外せない出張など調整が必要な場面は多々ありますが「自分の裁量で動けるというのがとても助かっています」と明るく話します。

いかに仕事に穴を空けないように考えながら過ごしているといい、そのような生活を負担に思っているかと思いきや「周囲の理解も得られ、子どもも健康、たまたま運よく仕事させてもらっている。恵まれていることに感謝して仕事をがんばりたい」と笠井さんはポジティブです。

これを思いつくために教員になったんだ!と思えた研究の閃き

准教授になり10年ほど経ったころ、学会誌の総説を執筆しているときに研究人生で一番いい閃きに遭遇。「これまであんなに小さな町の出身者がなぜ北大の教員になったんだろうと思っていましたが、このときはこれを思いつくために教員になったんだ!くらいに思えました」とそのときのアイデアを元に特許を出願、実用化に向けた動きも国や自治体、民間企業、大学等を巻き込みながら現在進行中ということで、今まで築いてきた関係性をフル活用しながら全力で取り組んでいます。

「やらなければいけない仕事を今までずっとやってきたけれど、すごくやりたい仕事に出会い、しかも水産の現場に役に立つことなので、今はこれに全力で取り組んでいます」と今も周囲の期待を一身に受けながら走り続けている笠井さん。「20年後、定年になってどこで夫と暮らすのだろう、と今から楽しみです」と笑います。

FIKAキーワード 【水産学部の女子学生比率】