2025年、大阪・関西万博がついに開催されます。万博というと、皆さんはどんなイメージを持ちますか? 色々な国や企業がパビリオンを出展して、個性豊かな科学技術を見せるといったイメージが一般的かなと思いますが、あまりイメージが浮かばないという方も多いかもしれません。

でも、そもそも科学技術を見せるということには、どんな意味があるのでしょうか? なんとなくすごいなぁ、未来っぽいなぁと思わせられたり、どうやってできているんだろうと興味を持ったりはするものの、その社会的背景といったことに思いを馳せることは、あまりないかもしれません。

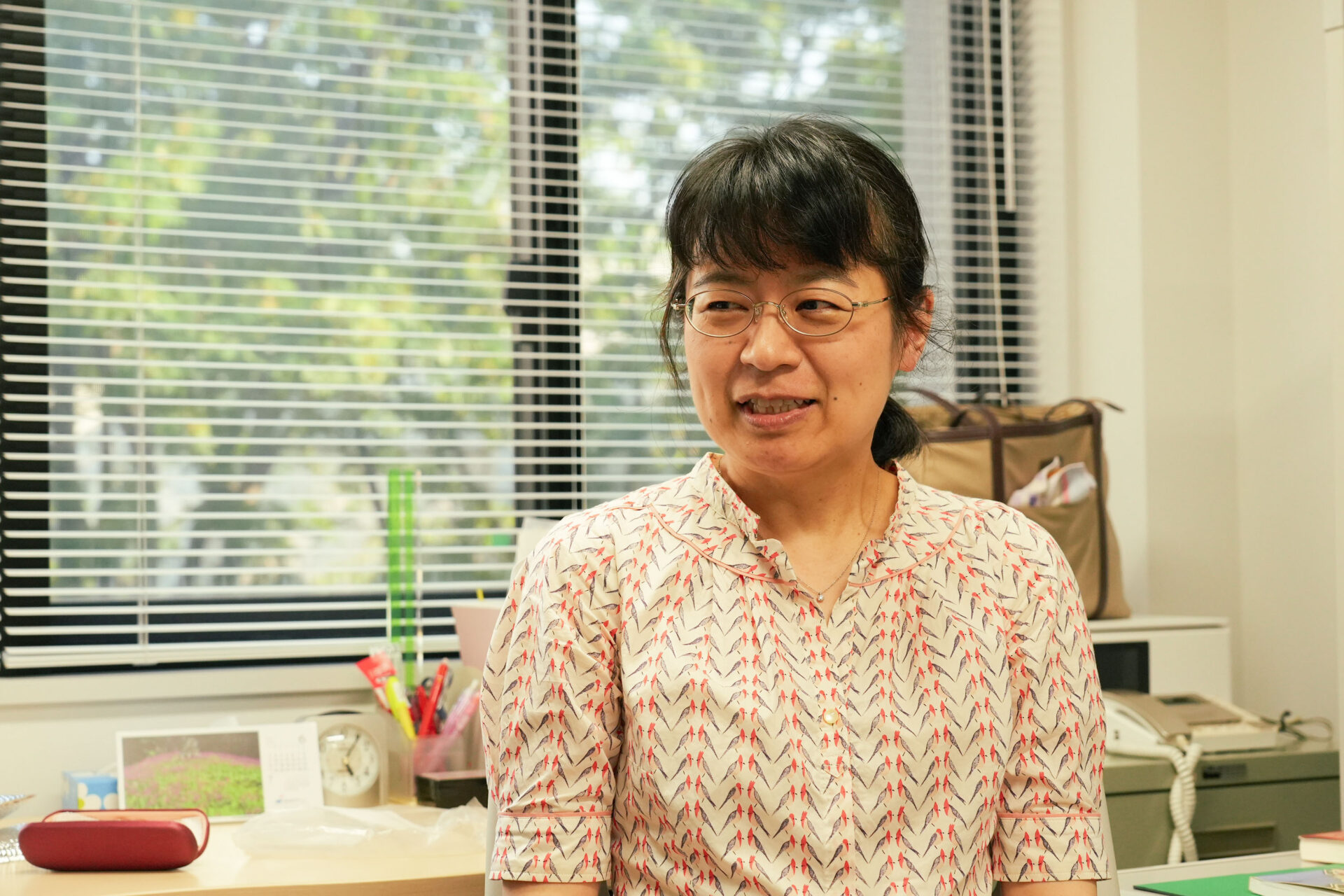

そういったことを鋭い視点で考えていらっしゃるのが、アメリカ地域研究をご専門とする土田映子さん(北海道大学 大学院メディア・コミュニケーション研究院 教授)です。

今回の記事では土田さんに、科学技術とエスニシティをテーマにお話を伺いました。

筆者が土田さんの研究に興味を持ったのは、土田さんの論考「テクノロジーが創る国民・エスニシティ―文化的アイコンとしての科学・技術と集団アイデンティティ」1)からでした。

この論考は、アメリカの入国審査の列で流されている映像に映るスペースシャトルや、日本の海外観光客向けプロモーション映像に映る新幹線を論じるところから始まります。

ふだん何気なく見ている映像ですが、アメリカの自由の女神や、日本の富士山などと同様に、科学技術が文化的アイコンになっているのだ、という視点で見ると、これはなるほどとても面白いものに見えてきます。

土田さんのお話はこういった身近な例から始まり、徐々に学術的に深い話へと進んでいき、アメリカの歴史において実際に科学技術が文化的アイコンとしてどのように利用されてきたかなどをわかりやすく伝えてくれます。

土田さんが聞かせてくださる研究のお話は多岐に渡りますが、ここでは筆者が特に興味を持った研究について1つ紹介します。

それはシカゴのスウェーデン系移民についての研究です。

シカゴには19世紀後半から20世紀の初めまでの間、たくさんの移民が入ってきました。

しかし、新しくその地域に来た人は、なかなかその社会のなかで地位を確保することが難しいものです。

そこでスウェーデン系移民のなかでは、南北戦争で「モニター」という軍艦をつくったジョン・エリクソンという技師・発明家が、英雄の地位に押し上げられました。

アメリカの歴史のなかで重要なイベントといえば、独立戦争や南北戦争です。

エリクソンはスウェーデンからアメリカに移住してきて、北軍のためにモニターという装甲艦を作り、南軍の装甲艦と対決して、北軍の勝利に貢献したそうです。

スウェーデン系移民社会では、このエリクソンとモニターの物語が学校教育や出版物で繰り返し語られ、アメリカの発展に自集団が貢献した証として、自分たちがアメリカにいる正当性を示すことに繋がっていきました。

このように、民族的英雄と科学技術が社会のなかで重要なアイコンになっていくということは、歴史上のことというだけではなく、現在でもよく見られます。

こういった科学技術とエスニシティのつながりを分析するのが、土田さんの視点です。

土田さんの研究の根っこにあるのは、転勤族の子供として育ってきたという経験です。

3歳までは岩手県で育ち、小学校ではアメリカへ、そのあと北海道へ、とさまざまな場所で生活し、それぞれの土地の学校に通ってきたことが、人生に大きな影響を与えたそう。

ひとつの土地の文化に入り込むというよりも、そこからすこし距離を置いて相対化して観察する目線が身についたと土田さんは言います。

国や地域による学校文化や評価基準の違いを感じ取った土田さんは、教育学部に進み、さらに大学三年が終わるときに、「アメリカのことなら人よりわかるのでは」と北米地域文化研究の道に進みます。

さらに大学院では東京からシカゴへ。アメリカでは、当時の日本ではあまり注目されていなかった「社会階層」を研究の枠組みとする視点を得ました。

こういった経験から土田さんは、社会には多様な集団がいて、そのなかにはどうしても権力関係があるけれども、どうしたらより多くの人が幸せな状況に持っていけるのか、という問いを抱くようになり、これが研究へと結びついていったそうです。

2024年7月28日に開催されるサイエンスカフェでは、そんな土田さんをゲストにお招きし、「プラネタリウムと万博から見る『未来』の作られ方」というタイトルでお話を伺います。

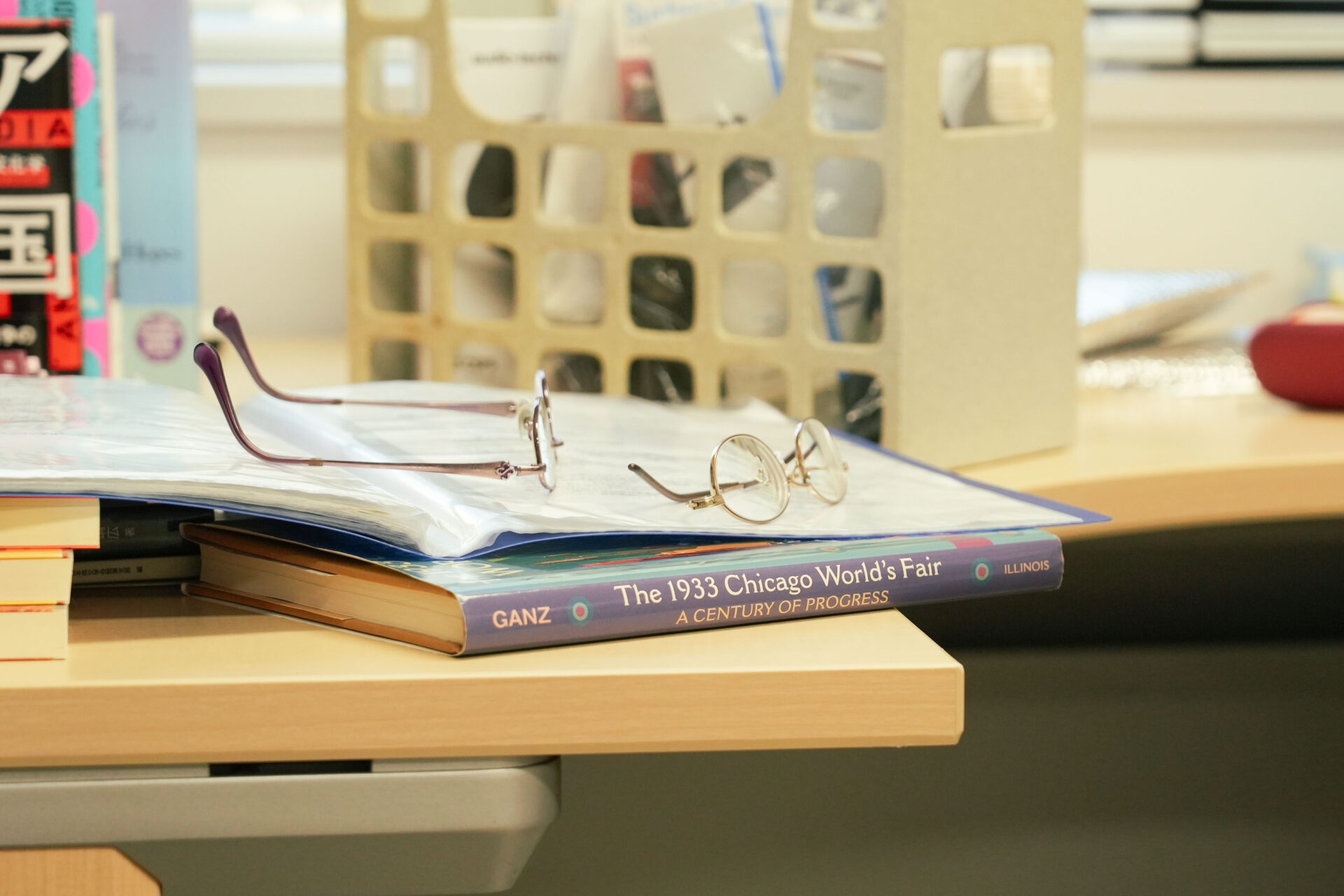

冒頭の文章で万博の話題を出しておいたわりに、ここまであえて万国博覧会について触れてきませんでしたが、じつは土田さんは1893年および1933年に開催されたシカゴ万博にも大変造詣が深い方です。

シカゴ万博にはいったいどんな展示がされていたのか、後世への影響にはどんなものがあるのかなど、さまざまなお話をお聞きする予定です。

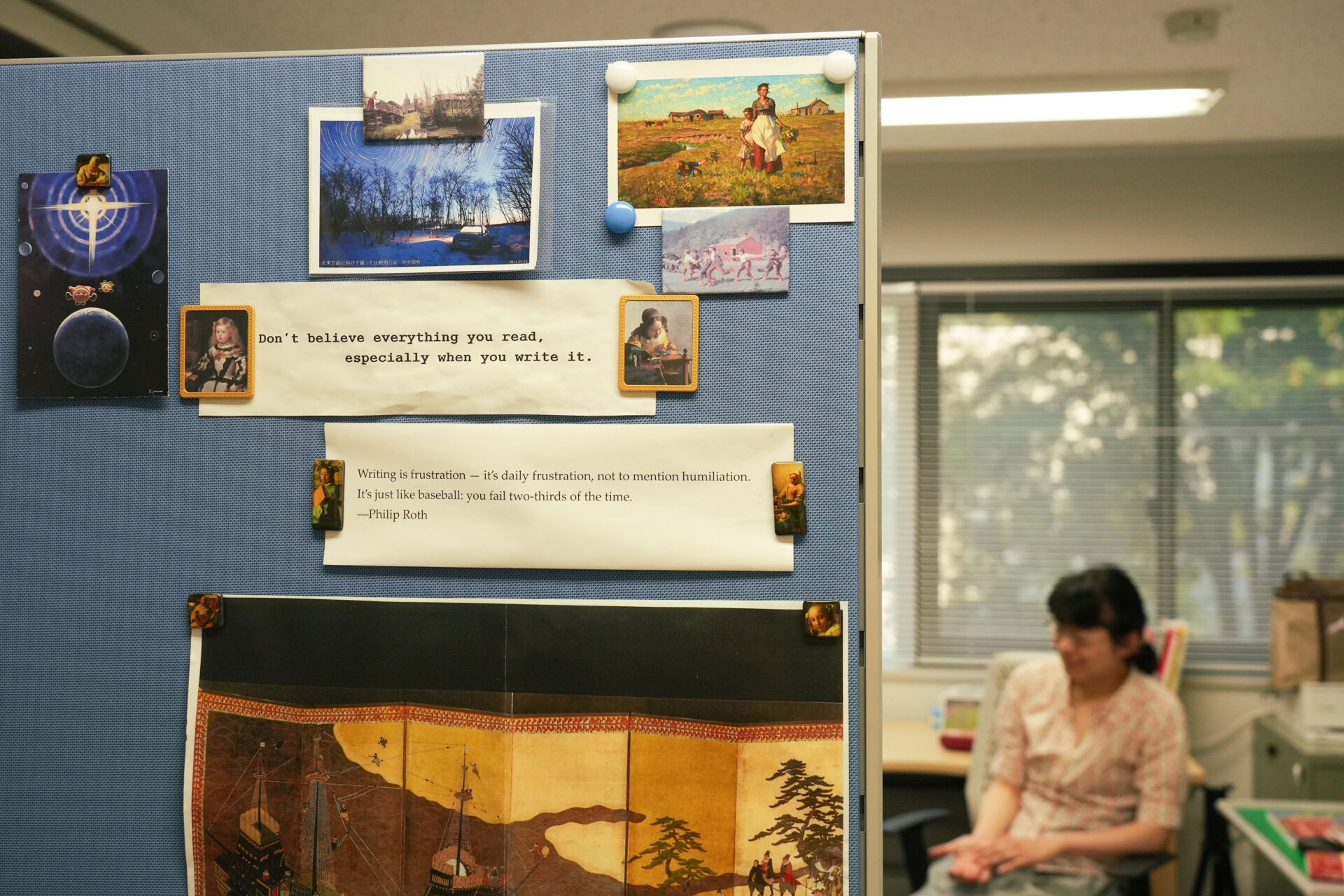

また、土田さんの趣味は天文ということで、これまで天文雑誌に多数寄稿され、なんと19万字ものプラネタリウム小説も執筆されています。

今回のサイエンスカフェは札幌市青少年科学館プラネタリウムでの開催ということで、プラネタリウムを通して見えてくるものについても、色々な観点でお話を伺おうと思っております。

そして実はプラネタリウムとシカゴ万博にも繋がりがあり……

と詳しく書いていきたいところですが、ここからはサイエンスカフェで続きをお話したいと思います。

アメリカという地域にフォーカスした視点から、宇宙レベルの視点まで、どこまでも広がってゆく土田さんのお話を聞きに、ぜひ週末はプラネタリウムに来ませんか?

【タイトル】 第136回サイエンス・カフェ札幌

「プラネタリウムと万博から見る『未来』の作られ方」

【日 程】 2024年7月28日(日)18時30分~20時00分(開場18時00分)

【場 所】 札幌市青少年科学館 プラネタリウム(札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2-20)

【ゲ ス ト】

土田映子/北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院 教授

【聞 き 手】

宮本道人/北海道大学大学院教育推進機構 オープンエデュケーションセンター

科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP) 特任助教

朴 炫貞/北海道大学大学院教育推進機構 オープンエデュケーションセンター

科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP) 特任講師

【主 催】 北海道大学大学院教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニケーション教育研究部門(CoSTEP)

【共 催】 慶應義塾大学SFセンター

【協 力】 札幌市青少年科学館

【後 援】 ポストヒューマン社会のための想像学

【対 象】 一般市民

【参 加 費】 無料(申し込み不要)

【言 語】 日本語(同時通訳なし)

【申込方法】 事前申し込み不要

当日直接会場までお越しください。

【詳 細】 https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/event/30703

参考文献

1)

兼子歩・貴堂嘉之編『「ヘイト」の時代のアメリカ史 人種・民族・国籍を考える』 (彩流社、2017年)95-117頁