私含め若い世代には、民謡や三曲合奏といった伝統の音楽を、日常から離れた特別なもの、と捉えている人も多いだろう。しかしゼロ年代以降、そんな私たちが和のカッコよさを感じる楽曲が現れている。耳馴染んだポピュラー音楽の上に、クールな装いとしての「和」が散りばめられた音楽である。ところで、こうした楽曲はどのようにして現れてきたのだろうか。

【相良真緒・文学研究科修士1年】

(文学部、書香の森にて)

私の「和『風』音楽」との出会い

中高と吹奏楽でクラリネットを続けてきた私は、北大に入ってからも吹奏楽サークルで活動していた。学部2年生の時、春のアンサンブルコンサートに向けて、同期でクラリネット6重奏をやろう!となったはいいが、なかなか良い曲が見つからない。そんな時、《千本桜》と出会った。私は、なんだか和風でかつ明快な曲調に惹かれた。この時はまだボーカロイドの曲だということも知らず、もちろんその後メディアミックス展開で大ヒットすることや某自動車のCMソングとなることなんて知る由もなかった。

調べていくと、《千本桜》の他にもポピュラー音楽の中に「和」を取り込んだ楽曲が、近年数多く現れていることがわかった。私は、こうした楽曲は民謡や伝統芸能とはまるで毛色が異なるのに、どうして「和」を感じさせるのだろう?と疑問を抱いた。そこで、明治時代以降の日本の音楽史を捉えることで《千本桜》のような「和『風』音楽」の成り立ちを、卒業研究で調べることにした。

明治初期から始まる西洋音楽との融合

明治維新によって近代化に邁進する日本は、鉄道や電気といった技術面だけでなく、文化においても西洋の最先端を取り入れ定着させる努力を行っていた。しかし、明治初期にあたる1890年代には既に、典型的西洋音楽である古典派・ロマン派の構造が解体されつつあったことが先行研究で指摘されている。変容しゆく西洋の音楽を追いかけ、その都度日本に合うかたちに噛み砕いて取り込んできた、というのが明治以降の日本の音楽史の大きな流れである。

(文学部の研究といえば本!文献を読みまくり)

「ブラック」な流行に乗るために

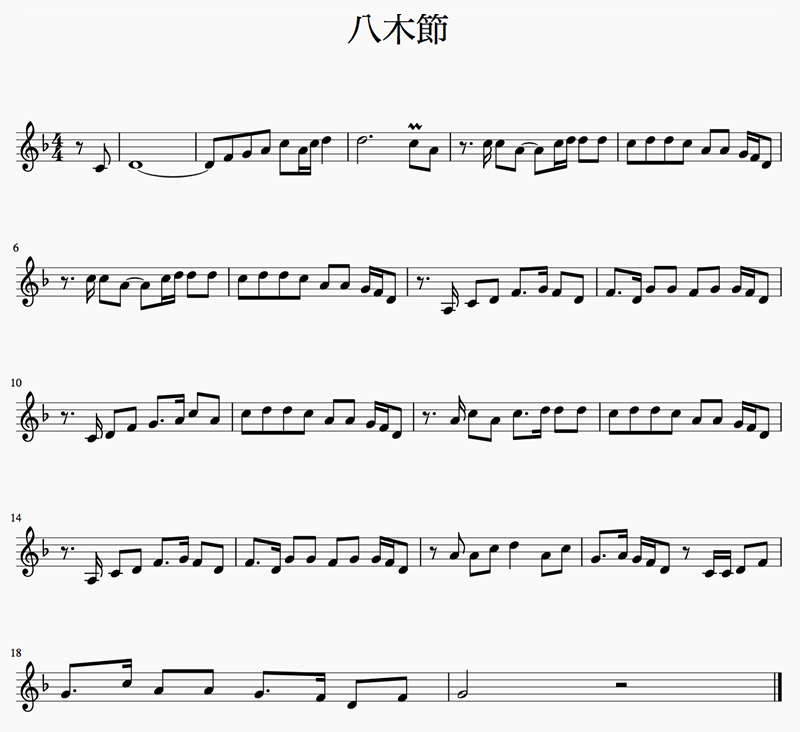

ここからは、「和『風』音楽」の中でも現代の「和ロック」発祥に直結する1960年代以降の内容について紹介する。ポピュラー音楽における典型的西洋音楽の解体には、アフロアメリカン発祥のブラック音楽の要素が大きなはたらきをもった。ブラック音楽の影響を受けて誕生したR&Bやロックは、5つの音から成る音階や長2度終止といった特徴を備えている。実は、この2つの特徴は日本の民謡に通じる。《八木節》は、西洋の音階に当てはめると5音しか登場せず、最後もひとつ上の音に上がって終止する。つまり、典型的西洋音楽がブラック音楽と出会い、変容した結果、日本の伝統の音楽に近似したのだ。

(私の採譜。日本の民謡はアドリブが多く、西洋音楽の楽譜では表しきれないリズムや音程が多々存在する。そのため、採譜方法自体にも様々な説がある。この採譜もひとつの説に過ぎない)

この共通点が活かされ、60年代の日本では西洋の最先端を受容するために、R&Bやロックに対して、慣れ親しんだ日本の民謡の要素を加えた流行歌が数多く作られた。ここに、日本の伝統の音楽とロック・ポップの融合の端緒が開かれた。

例えば、植木等らクレイジーキャッツは、ロックの旋律を引用しそこへ日本の民謡の哀愁あるメロディや音頭のリズムをうまくあわせている。しかし、クレイジーキャッツの楽曲は歌詞内容も影響し、決して現代の「和ロック」のようなカッコよさは持ち合わせていない。では現代の「和ロック」のカッコよさはどこから来ているのだろうか。

80年代後半からはブラック音楽の要素の濃いものが流行した時代と言えよう。ここでも民謡の特徴がより効果的に活用された。安室奈美恵や宇多田ヒカルに代表されるこの年代のヒットソングを実際に聞いて、音階の中で隣り合った音を辿る旋律や、楽譜上は消滅している拍頭を意識させるフレージングを確かめてほしい。

西洋化に馴染むためのツールから楽曲の性格を決める特徴へ

90年代までは、ブラック化する西洋の最先端のヒット曲を日本人に親しみやすくする媒体として、民謡の要素が扱われてきた。しかし、主にゼロ年代以降、ポピュラー音楽の構造の上に民謡的旋律を載せて「和風」を強調するという、これまでの「民謡の要素は、西洋の最先端の音楽に馴染むための手段」という発想と は目的と手段を入れ替えた楽曲が登場してくる。それが冒頭で述べた「和ロック」である。

つまり、「和風」を強調する「和ロック」は、あくまで日本の民謡の要素を抽出して、ロックとして味付けし直し再構成したものである。これらは日本の伝統の音楽の系譜を引いたものではなく、あくまで現代のポピュラー音楽の語法で「和」を再現した「和『風』」の音楽なのだ。

ゼロ年代ごろから日本らしさを前面に出すことに肯定的な風潮が起き、「クールジャパン」という言葉も生まれた。ポピュラー音楽において、「和風だからカッコいい」といった流行も一部で起こりつつある。事実、和楽器バンドという直球型の名称の音楽ユニットも現れている。「和『風』音楽」のうち、「和ロック」のようにクールジャパンを意識した楽曲では、音楽的要素に加え、ミュージックビデオなどの視覚的イメージや歌詞にも「和」の表象が用いられるものがある。例えば、着物、桜、刀、花火など、あるいは文語調の漢語である。

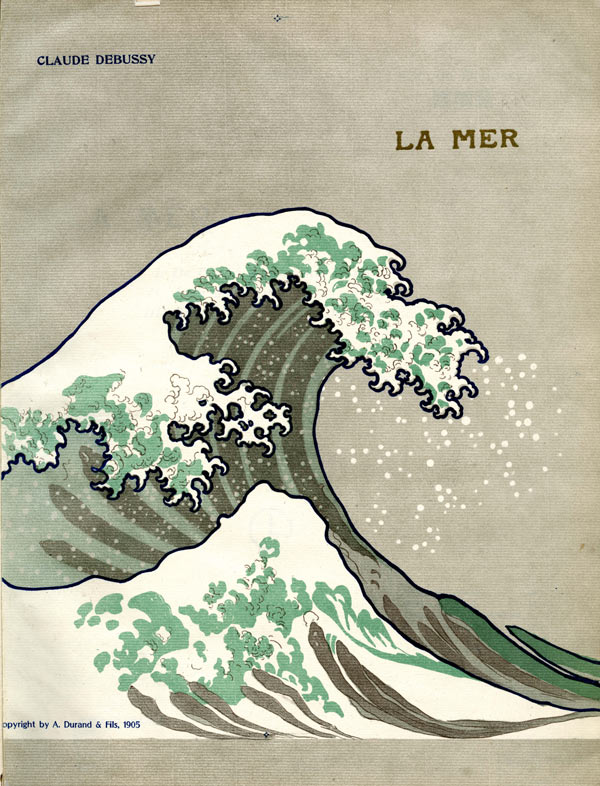

(クールジャパンのイメージとしてしばしば登場する 葛飾北斎《冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏》)

しかし、それらは西洋人からみた日本文化のイメージと共通するもので、私たちの世代が育った西洋化した環境へジャポニスムを取り込むようにも見える。つまりここで挙げられる「和」は、私たちの世代が過去の日本文化を懐かしむ「オリエンタリズム的ノスタルジーの視座」から描いた日本のイメージなのだ。

(海外におけるジャポニスムの一例 C.ドビュッシー《La Mer》のスコアの表紙)

クールジャパンの先にあるものとは

現代の「和『風』音楽」は、形式的には伝統の音楽とは言えず、「和『風』音楽」の展開は、伝統の音楽からの乖離とも捉えられる。しかし、日本に西洋の音楽を取り入れる過程には、確かに伝統の音楽の要素がはたらき、根付いてきた。「和ロック」は、日本にブラック音楽を取り入れた過程を踏襲した上で、視覚情報や歌詞内容も手伝って伝統の音楽、特に民謡の要素を前面に押し出している。「和『風』音楽」は、西洋化した現代の若者にとっての親しみやすい存在として、伝統の音楽を包埋した「和」の進化型とも言えるだろう。伝統的な形そのものだけでなく、こうして形を変えた存在としても、「和」は現代に息づいている。

「和『風』音楽」が今後どのように広がりを持つのか、また「オリエンタリズム的ノスタルジーの視座」がどのように変容していくのか、着目していきたい。

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、相良真緒さん(文学研究科修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

相良さんがこの記事の卒業研究を行った所属研究室はこちら

人文科学科 日本文化論コース 芸術学講座

(北村清彦教授)

相良さんの現在の所属研究室はこちら

文学研究科 歴史地域文化学専攻 北方文化論講座

(佐々木亨教授)