幼子のような好奇心があれば、たとえ老年になろうとも楽しみは尽きない。 作者不詳

誰の言葉かはわからないが、昔からある名言だ。まあ、私には老年になっても楽しみが尽きないかどうかはまだわからないのだが。しかし、確かに研究において、あるいは誇張表現かもしれないが人生において一番必要なことは「好奇心」ではないだろうか。少なくとも私はそう思っている。そして今年、ボクは好奇心の赴くままに富山大学から北海道大学へ研究分野を変えてやってきた。

【吉村和倫・理学院修士1年】

(合格おめでとう to me!! 引用:友人の結婚式スライド)

(合格おめでとう to me!! 引用:友人の結婚式スライド)

いざ北大

北海道大学を起点に、公共交通機関を使って南へ四時間半、そこに学部時代通っていた富山大学がある。一方、東に四時間半、そこに私が通っていた高校がある。このように私の行動圏のほぼ中心地点に北海道大学があるのだと思うと奇妙な縁を感じてしまうのは仕方のないことだ。そんな北海道大学だが、他大学から来た私にとっては実に好奇心のそそられる環境である。その最たるものが広いキャンパスだ。時間がない時は近くの食堂、リフレッシュしたいときは少し歩いたところにある食堂、そして休憩場所に池もあり、図書館だって一か所じゃない!果ては講義のある教室まで自転車で移動する……なんだここは!!(誉め言葉です)他にもいろいろあるのだが、あまり話すと本題からそれてしまうので、ここまでにしよう。興味のある方は一度訪れてみてほしい。

(高い空と瑞々しい緑がこの季節(撮影日時:5月19日)だと映える。左手の建物は理学部二号館と五号館。

(高い空と瑞々しい緑がこの季節(撮影日時:5月19日)だと映える。左手の建物は理学部二号館と五号館。

このような風景を常日頃から見ることができるので、息抜きの効果は抜群である。)

ボクとモグラとモグラの通る道

このように魅力を感じて今年から北海道大学に来たわけだが、富山大学に未練がなかったわけではない。ボクのモグラがうんしょうんしょと後ろ髪を引っぱっていたのである。私は富山大学ではモグラの行動の研究を行っていた。モグラとは非常に愛らしい生き物である。ふわふわした毛は玉座の間に敷くべき絨毯のようであり、赤い鼻先をすんすん動かすさまは保護欲を掻き立てる。手のひらより大きいかどうかくらいのサイズは愛玩動物としても優秀ではないだろうか。それでいていざ掴もうとすると、するりするりとすばしっこく逃げ回り、手で持つと筋肉の律動が私の手から逃れようと体全体で抵抗している様が伝わってきて「これぞ生命の力!」と感じさせられる。そんな愛するモグラは、日々の移動に地中に掘ったトンネルを利用している。私の卒業研究を端的に言えば、このトンネルの太さを変えたとき、モグラの行動にどのような影響があるのかを調べるといったものだ。社会的な意義?そんなもん後でいいじゃないか!!

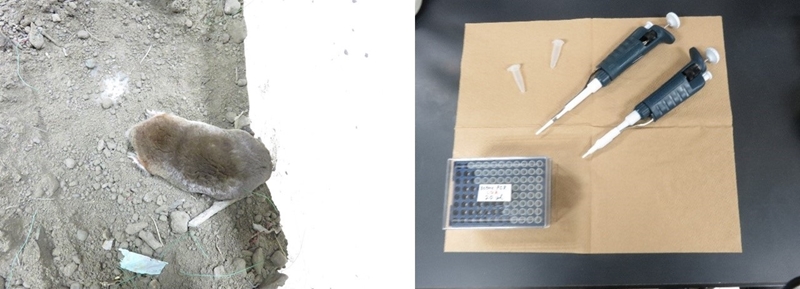

(コウベモグラ Mogera wogura 。大型のモグラであり西日本を中心に日本を二分している。

(コウベモグラ Mogera wogura 。大型のモグラであり西日本を中心に日本を二分している。

左は頭隠して尻隠さずだろうか。しかし、隠れていた板を取り払ったのは私。

彼・彼女らにとって私は自分たちを捨てた男なのだろうか……。)

主に変えています

しかし、こんなにもモグラを愛した私は今、シベリアイタチ(チョウセンイタチ)の系統地理学をやっている。これは色々な意味で大きな変更なのだ。いったいどのような変更があったのかというと、大きく分けて二つほどある。

一つは動物種の違い。モグラは地中で生活し、主にミミズなどの虫を食べ、動物分類学上では食虫目に属している。世の中で言われていることは『日光に当たったら死ぬ』。いや、全くの迷信ですがね。そして物語に出てくるとしたら影が薄いがトリッキーな役回り、有名なゲームなら地面タイプだ。一方、イタチは地上を動き回る雑食性で分類は食肉目。『イタチの最後っ屁』は実際にする種もいるし、嫌味だが裏事情があるような役回りだろう。例のゲームならノーマルタイプだ。並べてみると、実際の習性も世の中の認識も大きく違うのがよくわかる。

もう一つは学問分野。行動学と系統地理学の違いについて。この違いには私論が多分に含まれるため、異論も出るだろうがそこは勘弁してほしい。まずは行動学。これは生物の行動を観察して傾向を知ることだ。扱うものは個体そのもの、つまり、モグラならモグラ、イタチならイタチ、猫なら猫と多くの人がそのワードを聞いただけで思い浮かべられるような生物そのものを対象として扱っている。一方、系統地理学は、簡単に言ってしまえば対象の生き物の遺伝子などを見て仲間分けしてそれを地図上に落とすことだ。つまり、現在私が扱っているものは遺伝子と地質学的情報。スポーツに例えるなら、行動学は選手のプレーの特徴を調べること、系統地理学は選手名鑑を片手に地図上の選手の出身地に付箋を貼っていき、その傾向をみることとでも言えるだろうか。

ほら、こうして見てみますと大きく違うでしょう。もちろん、細部は異なるため適切な例えではないかもしれないが当たらずも遠からじといった感じだと思う。

(つまり、主に私の実験に必要なものはこのように変化したのだ。系統地理学に使っているこの機器は

(つまり、主に私の実験に必要なものはこのように変化したのだ。系統地理学に使っているこの機器は

筋肉から抽出したDNAや高価な試薬を測りとるためのものなので自ら動くことはない。

いや、動いたら怖いけど。)

この素晴らしい人生に栄養を

このような大幅な変更をした私の原動力は何か。一番大きいのはただの「好奇心」である。北海道大学の広いキャンパスで学んでみたいという好奇心、北海道大学の学生への好奇心、何より「系統地理学」に関する好奇心。そういった好奇心が「ボク」の行動の大きな要因となったのだ。ボクの好奇心は、「哺乳類」という私の中にある一番大きな興味の根から「行動学」という栄養をまずは吸収して育ったが、もしかしたらもっと大きくこの樹を育てられるかもしれない。その栄養として「系統地理学」を選択した。そして樹を育てる新しい環境として北海道大学を選択したのだ。

この土壌はこれまでの環境とは大きく異なっている。これはどうなるかわからない思い切った選択だ。だが、私は後悔していない。地中で育つ時期は終わったのだ。これからは地上に出た植物が日光を浴びて育つように、この環境全てをしっかりと観察して私の新たな栄養としていきたい。

(吉村画伯作:シベリアイタチ。こんな絵をかいておいてなんだが、

(吉村画伯作:シベリアイタチ。こんな絵をかいておいてなんだが、

これからの相棒だから良好な関係を築き上げたいところである。)

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、吉村和倫さん(理学院修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

吉村さんの所属研究室はこちら

理学院自然史科学専攻 多様性生物学講座Ⅳ 遺伝的多様性研究室(増田隆一教授)