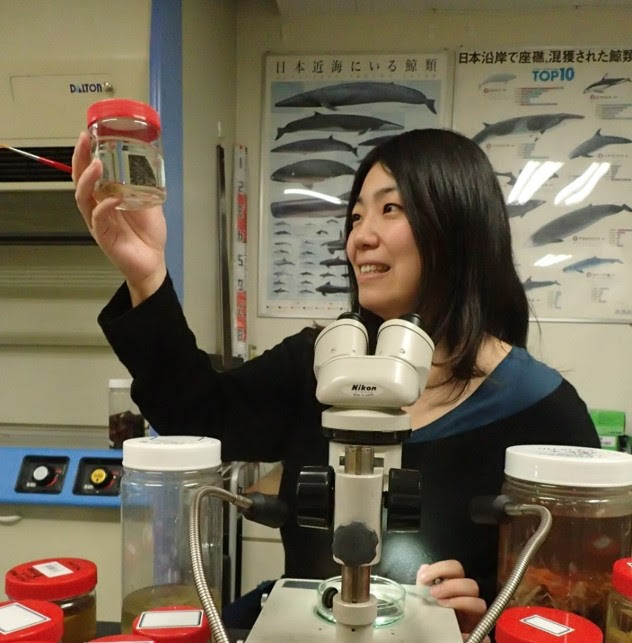

幼い頃から海の傍で育ち、鯨類の研究者を夢見て北大水産学部に入学した松田純佳さんは、2017年に水産科学院博士課程を修了し、日本学術振興会 特別研究員(PD)として引き続き北大で研究を続けています。専門は、鯨類が何を食べているかを調べる食性研究から、その生態を探ることです。座礁・漂着した鯨類の調査を行う「ストランディングネットワーク北海道」の中心メンバーでもある松田さんに、研究のお話と、後輩たちへのメッセージを頂きました。

イルカやクジラの食性研究にはどのような意義があるのでしょうか

生態系のトップ、捕食者である鯨類が何を食べているかを知るのは、生態系全体を理解するのにとても重要です。海洋汚染物質がどのように蓄積されているかを知るうえでも欠かせません。でもそれは建前かも(笑)。海の中で何を食べているのか知りたい、という純粋な興味、純粋な面白さですね。

鯨類は一生を海の中で暮らすので、どのような日々を送っているか知るのは難しいと思います。私がやっているのは、死んでしまった個体の胃の中に何が入っているのかを直接見る、基礎的な研究です。陸上の生物は餌を食べるシーンなどみえていいな…と思いつつ、見えない世界だからこその面白さ、謎とき感があります。最近は、カメラやセンサーを備えたデータロガーによる調査が海の中でもできるようになってきています。行動学的な面からの調査研究で、今までは見えなかった部分が見えてくる手法です。今後そのような研究と組みわせることで、分かっていなかった鯨類の生態がみえてくると楽しいですね。

食性の「謎とき」にはどのような方法が?

調査捕鯨で捕獲した個体を調べる方法と、何らかの理由によって浜に座礁・漂着した個体を調べるストランディング研究があります。捕鯨調査は、きめられた種類を決められただけ取るので計画的にできます。過去に非常に多くのデータが蓄積されているのも利点です。

ストランディングはいつ起こるかわからないので運ですね。でも何が来るかわからない面白さがあります。珍しい種類に会った時は「はじめまして!」と思いながら解剖してます(笑)。調査捕鯨の対象になるのは一部の種類だけです。私はそうではなく、幅広い種を何でも調べています。めずらしい例だと世界でまだ3件とかそういうレベルです。まだまだやることが多いなと実感するのが鯨類の研究の面白さだと思っています。

調査の様子を教えてもらえますか、大変なのでは…

鯨類が打ち上げられたという情報が、自治体や市民の方、水族館から来たら、すぐ飛んでいきます。365日、24時間体制です(笑)。最近の例だと、今年の8月5日にシロナガスクジラの赤ちゃんが鎌倉の江の島に打ち上げられてニュースになりましたが、その調査にも参加しました。学術的なシロナガスクジラのストランディング調査としては国内初でした。子連れの時期にシロナガスクジラが日本近海にいるのかもしれない、という面白い例です。

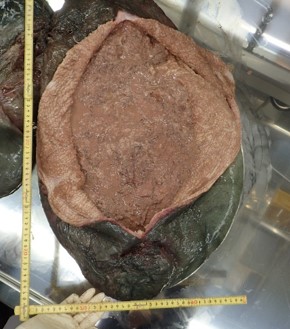

胃の内容物を調べるためには、解剖をして、イルカの場合は食道と胃の十二指腸膨大部という部分を結んだ状態で持ち帰りますが、大きいクジラになるとその場で胃を開けます。においはキツイですね…ミンククジラの胃を開けてから、研究室に帰る時に、すれ違った人に「あのひと、くさくない?」と言われたのはショックでした(笑)。でも、やってる時はにおいを気にしていられません。無駄にしないように手早く終わらせなければ、という気持ちの方が強いですね。

食性研究では、胃の内容物を見て、その個体が何を食べていたのかを見るのが基本です。胃の中にたくさん内容物があるとうれしいのですが、大変です。腐った胃壁に魚の耳石がたくさん突き刺さっていると、ピンセットで一つ一つ取って行くんです…。

でも、それだけだと直前の状況しかわかりません。ストランディング個体なので、なんらか病的な影響がでているかもしれません。そこで、餌とストランディング個体の筋肉の、炭素と窒素の安定同位体を調べることで、どのような餌を食べて、体に取り込んでいるのか、長期的な食性を明らかにする研究と組み合わせて進めています。

鯨類が好きなんですね

なぜだか理由ははっきりしないですが、昔から好きでしたね…。中学生の時、職業体験で漁協の定置網船に乗ったんです。網をあげたらサメが混獲されてたんですね。そしたらそのサメが子どもを産み始めたんですよ。「死ぬとわかったら子どもを産むのか!」と衝撃でした。そのあたりから海洋生物が好きになったのかもしれません。

北大に入ったのは「北海道大学鯨類研究会」というサークルがあったからです。学部2年生くらいからフィールドでの経験を積みました。北海道の鯨類研究の楽しさは、種類がだんぜん多いというところですね。太平洋、日本海、オホーツク海に囲まれているというのも理由の一つかと思います。同年代では私が一番多くの種類を触っているんじゃないかな、と勝手に思うことにしています(笑)。

でも日本は細長く、地域によって棲息する鯨類の種類は違います。国立科学博物館や他の大学と共同で調査をしたりもしています。

いろいろな方とかかわりながら研究をするのですね。その際、大切なことは?

そうですね。希少なサンプルを扱うストランディング研究で必要なのは、コミュニケーション能力だと思います。研究者同士、役場の方、漁協の方、市民の方など、いろんな方とお話できないといけません。いかに信頼してもらえるか。そうしないと貴重な情報やサンプルをいただくことはできません。

あとは想像力ですね。やっぱり調査って危ないんですよ。北海道は広いので、長距離を移動して現場に行きますし、解剖刀という大きな刃物を扱います。自分や人を切ってしまうとそこから感染してしまうかもしれません。大型鯨類は重機で釣り上げるので、落ちてきたら大変です。何が起こりうるのか想像し、メンバーとコミュニケーションをとって対処しなければなりません。

今後、明らかにしていきたい事はなんでしょうか

なんだろう…まず、あきらめないで続けることでしょうか。例えば、今後、環境の変化によって資源変動が起こり、それによって餌生物が変化するかもしれません。そのためにも続けることが大事だな、と思います。他には、どうやって餌を選んでいるか、までわかったら面白いですね。

やはり純粋な興味が大事だと思います。高校生や若い方々にも、何にでも興味を持って欲しいですね。なんでもいいんです。「くさい!」でも(笑)。

本記事は日本動物学会第89回札幌大会の公開シンポジウム要旨集の記事として公開されたものを転載したものです

【川本思心・CoSTEP/理学研究院 准教授】

松田さんの出身研究室はこちら

今回紹介した研究活動の一部は、以下の書籍にまとめられています。

松石隆

北水ブックス『出動!イルカ・クジラ110番~海岸線3066kmから視えた寄鯨の科学~』

海文堂(2018年10月)