前半では、黒岩先生(北海道大学 大学院理学研究院 教授)に、今ホットな研究分野であるY染色体や性差の研究についてお話していただきました。

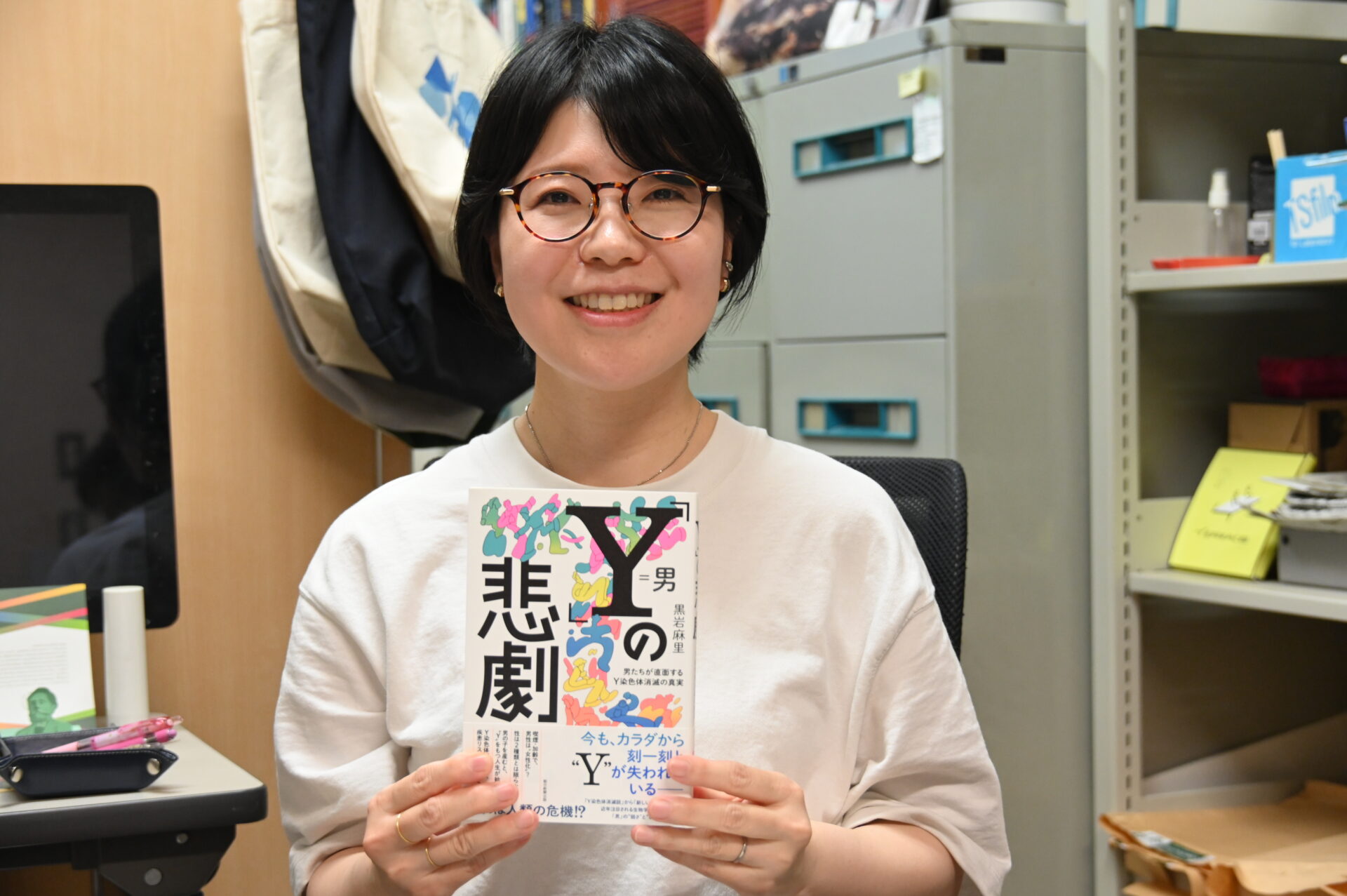

後編では、今回黒岩先生が出版した『「Y」の悲劇』の執筆の背景だけでなく、黒岩先生の素顔に迫るべく、学生時代や今の研究に興味を持ったきっかけについてもお話を伺いました。

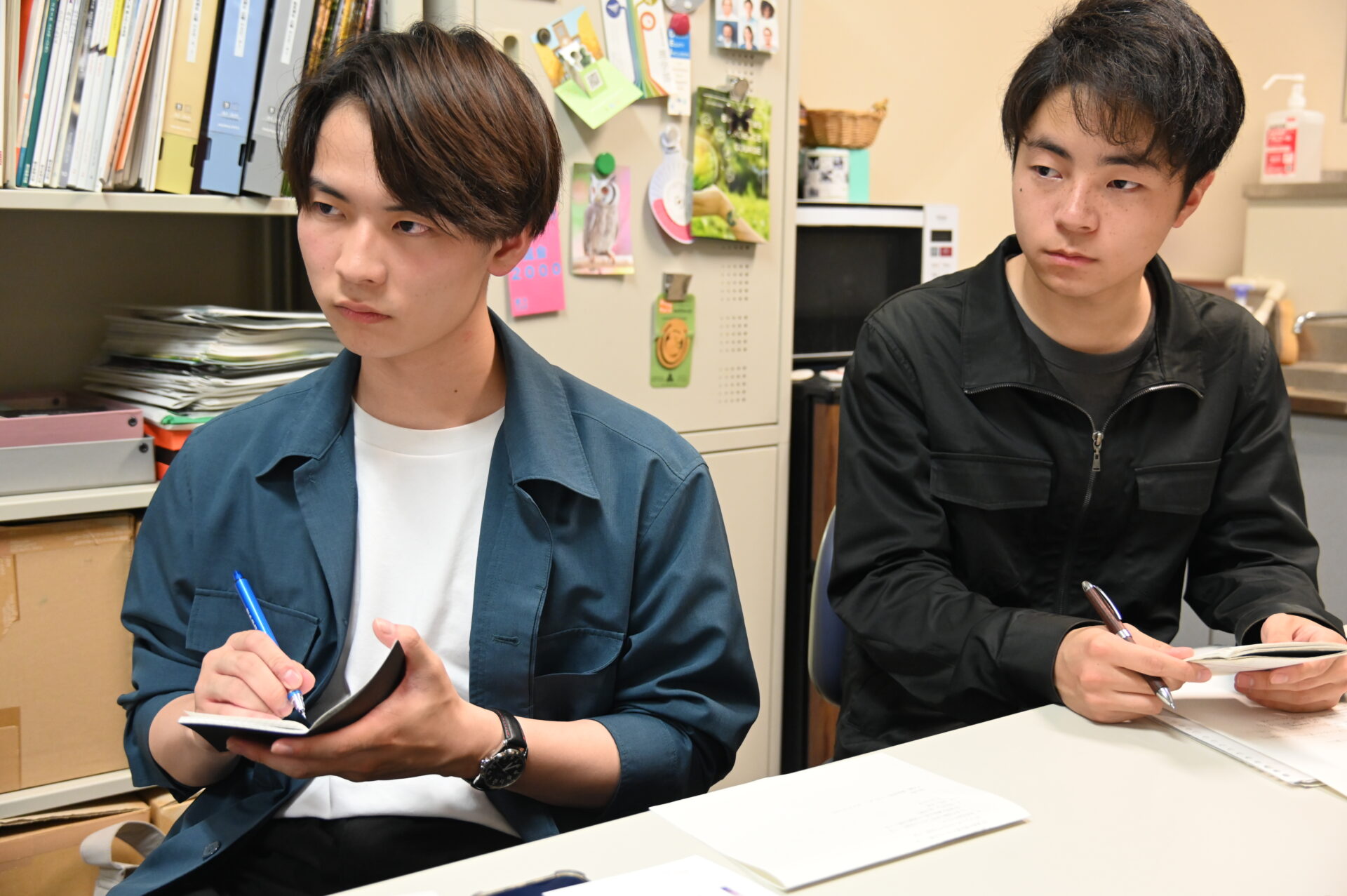

【吉田衣玖・経済学部/今野樹・文学部/小林果笑・総合文系/山田衡・工学部/大石花音・総合理系/芝村蒼生・総合理系】

今回の本を出すにあたって、どんなところに気を付けましたか?

年前に朝日新聞出版から出版の依頼がありました。ですが、Y染色体に関する著書はこれまでにも出版しています。研究において新規性やオリジナリティはすごく大事なんですよ。ですので、新しい研究を取り入れて書き直すから時間をくださいとお願いしました。できるだけ最新の研究報告を調べて、科学的根拠(エビデンス)が得られるものを紹介すること、また、日本人を対象にしている論文を探して、文献を引用しつつ取り入れました。

次に本を書くとしたら、Xが消える話ですかね。また、私の研究ではYは消えるけど、別の染色体がYになると考えています。この話も書いてみたいですね。

本を書くことはすごく難しいと思うのですが、研究もされながらどのようにこなされましたか?

普段いろんな仕事があるので、執筆するのはすごく大変です。いろいろ考えたり、論文を調べたりしつつなので時間がかかるし、集中力がいるんですよね。本を書くのに一番集中できた場所はショッピングモールのフードコートでした。ちょっとうるさい感じだからこそ集中できます。土日にパソコンを持って執筆を始めて、なんか食べたいなと思ったら、食べるものも色々ありますし。半日ほど籠って書いたりした時もありました。

今の研究に興味持ったきっかけ、経緯について教えてください。

昔から動物がとても好きで、動物を扱える理系の学部に入りたいと思っていました。ただ、高校では文系クラスにいて理転したので、理科2科目受験の理系の学部には合格することができなくて、最終的に、理科1科目で受験できた名古屋大学の農学部に入学しました。入学後は、“繁殖学”に興味を持ち、講義の試験の点数もよかったんですけど、4年生の研究室配属を決定するときに、得意なことは後からでもやれるだろうなと思って、あえて苦手としていた“遺伝学”の研究室を選びました。そしたら研究室の先生が性染色体の研究をされていて、性染色体は繁殖(生殖)とも関係があるのでは?と思ったのがきっかけですね。

子供の頃、生き物が好きだったにも関わらず、高校で文系に進んだのはなぜですか?

私が幼い頃、両親は自宅で印刷関係の仕事をしていました。当時はまだワープロやパソコンが普及していなくて、活版印刷が主流の時代で、自宅に現像用の暗室もありました。子供の頃からそういった文書や印刷物が身近にある環境で育った影響は大きいなって思います。あと、当時は今よりも女性が理系の道に進むケースが少なくて、自然と文系に進んだというのもあると思います。

理転をしたのはいつですか?

高校3年生の時ですね。理転はそう簡単ではなくて、現役の年は、第一希望ではない大学を含め一つも受かりませんでした。そこから1年間浪人して、名古屋大学に入学しました。

研究者として、多角的・批判的に物事を見る力をどうやって培ったのでしょうか?

それは意識的に培ってきました。学生の頃は論文が全て正しいと思い込んでいましたが、自分で研究するようになるとだんだんすべてを鵜呑みにすべきではないと分かってきたんですね。それから意識的に「本当にその通り解釈していいのか」って自分なりに考える練習をして、多角的に考える力を養ってきました。教科書に書かれていることも、10年後には変わっていることもあります。科学は常に進歩していて、絶対的なものではないという意識を持つことが大切だと思います。

ここ最近、世界中でLGBTQなどのジェンダーについて様々な意見が飛び交っています。黒岩先生は本の中で、ジェンダーについて考える上で、生物学的観点からの知識・理解は重要であると述べていましたが、具体的にはどういった事がありますか?

生物学もそうですが、性がどのように決まるのかという学問である“性決定”は、まずは分かりやすくないと理解できないんですよ。なので、まず初めに男性はこう決まって女性はこう決まるという2つの典型例を学びます。しかし実際には、その2例だけではないんですよね。ホルモンの働き方が人によって違うのと一緒で、遺伝子の働きも人によって大きく異なります。遺伝子には大きな影響力があって、100か0かみたいなイメージを持っている方も多いんですが、実際にはそんなことはないんですよ。変則的なパターンを理解するために、分かりやすい典型的なパターンを学んでいるに過ぎないということを理解することが大事なんです。それが分かれば、当たり前の男性像・女性像なんてものはないんだってことを素直に飲み込めるようになりますよ。

最後に、北大に興味を持っている人、進路を悩んでいる人等に向けてメッセージをお願いします。

北大は懐が深いというか、色々な研究を受け入れてくれる大学だなと思います。だから、今はよく分からなくても、何かやりたいことを見つけてとことんやってみたいなって、思う情熱がある人にはぜひ来てほしいなと思います。あと高校生、大学生はいろいろ悩む時期だと思います。でもその悩む過程が大事というか、悩んだ結果、思った通りにならなくても多分いいんです。私だって苦手なところにわざと入ったけど、結果オーライでしたから。今このように本を書けているのも、生き物への興味と、文章や印刷物への興味の2つを持っていたからこそだと思いますし、長い目で見たときに、色々なことを学ぶ過程を楽しめるといいと思います。

インタビューを終えて

前半・後半に分けて、黒岩先生の研究と、著書である『「Y」の悲劇』、そして黒岩先生ご自身についてお話していただきました。黒岩先生はとても優しい方で、緊張している取材班の緊張を和ませるように優しく耳を傾けてくださいました。

黒岩先生の著書『「Y」の悲劇』には、性染色体にかかわる興味深い話が盛りだくさんです。ぜひ、手に取って眺めてみてはいかがでしょうか。

『「Y」の悲劇 男たちが直面するY染色体消滅の真実』(朝日新聞出版)

https://publications.asahi.com/product/24825.html

■第1章 ヒトの性はどう決まるか—教科書と実際

■第2章 Y染色体の消えゆく運命—現在進行形の見えざる恐怖

■第3章 そもそも性って何?—素晴らしきその多様性

■第4章 新しい性の概念—科学的に示される”バリエーション”

■第5章 寿命の性差を検証する—なぜ男性は女性より短命なのか

■第6章 性差か、個人差か—脳の男女差を考える

この記事は、吉田衣玖さん(経済学部1年)、今野樹さん(文学部1年)、小林果笑さん(総合文系1年)、山田衡さん(工学部1年)、大石花音さん(総合理系1年)、芝村蒼生さん(総合理系1年)が、一般教育演習「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果です。