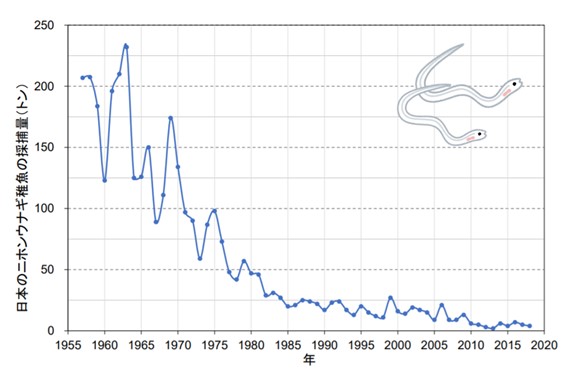

みなさん、ウナギの蒲焼、好きですか? 現在、スーパーなどに売られているウナギのほとんどは養殖ウナギですが、その養殖の元となる種苗、つまり稚魚は天然で捕獲されるシラスウナギ(ウナギの赤ちゃん)に完全に依存しています。しかし近年、シラスウナギの漁獲量は激減しており、2014年にはニホンウナギは絶滅危惧種に指定されてしまいました。このままでは将来、養殖ウナギが食べられなくなってしまうことから、天然資源に依存しない完全養殖の必要性が高まっています。そして日常で食べられるようにするためには、完全養殖の商業化が必要です。それではどのようにしてニホンウナギの商業的な完全養殖を目指すのか? その答えのひとつがウイルスです。悪者扱いされがちなウイルスを、逆に利用するのです。

【地村実咲・水産科学院修士1年】

遺伝的性がない!?

人間では考えられないことですが、ウナギは飼育環境下ではすべて雄に育ってしまうという特性があります。その原因は明らかにはなっていないのですが、環境によるストレスの影響ではないかと考えられています。ストレスにより、雌化するために必要な雌性ホルモンをつくることができないのです。そのため、現在は成長期に雌性ホルモン入りの餌を与えることによって、メスの親魚を作り出しています。しかし、無事にメスに育っても、同じような理由で自然に性成熟をしたり、産卵をしたりはしません。

サケのホルモンを拝借

そこで現在は、産業廃棄物であるサケの頭、具体的には脳の下に付随する器官である脳下垂体からホルモンを抽出し、そのホルモンをメスのウナギに打つことによって、性成熟の誘導、いわゆる催熟を行なっています。そして毎年、12月から2月頃にかけて選抜された30尾程のメスウナギに、毎週決まった時間に決まった量のホルモンを、注射器を使ってバケツリレー式にどんどん打っていきます。これが結構大変でめんどくさい。大きな水槽の中にある、グレーの長い筒をひっくり返して、網を使ってウナギたちをを桶に移し、麻酔をすばやく効かせるために桶を回し、ぬるぬるした彼女らを持ち上げ体重を測り、注射をして、といった作業を繰り返します。

ウナギ自身のホルモンが必要

しかし、この方法によって得られた卵には、卵質が不安定であり、孵化率や生残率が安定しないといった問題があります。そのため、より良い卵を得るためには、やはりウナギ自身のホルモンが必要であると考えられます。

現在、国立研究開発法人 水産研究・教育機構 増養殖研究所の風藤行紀博士により、哺乳類細胞を用いたウナギホルモンの生産が行なわれています1)。そしてウナギホルモンによってつくられる卵は、サケのホルモンによってつくられる卵よりも、その質が良いことが明らかとなっています。しかし、哺乳類細胞を使ってホルモンを生産する方法は、高価であり、依然として繰り返しホルモン注射をする必要がある等の問題も残されています。

そこでウイルスの出番!

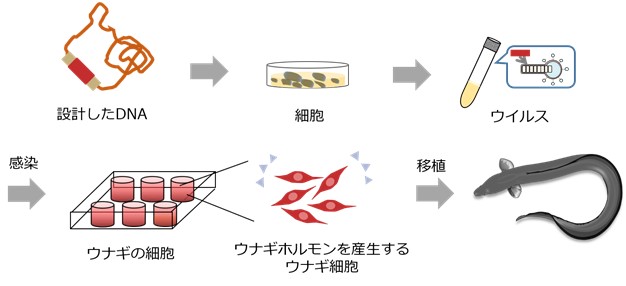

私の研究では、ウイルスにウナギのホルモンの設計図となるDNAを、ウナギの細胞へ運んでもらうことによって、この問題を解決しようと試みています。ウイルスを運び屋として利用することで、強制的にウナギホルモンを産生するウナギの細胞をつくることができるのです。まず、ウイルス作製用の細胞を用意します。次に、ウナギのホルモンができるように設計したウイルスのDNAを、用意した細胞に半ば無理矢理つっこむことによって、ウイルスをつくってもらいます。そして、ウナギの細胞にそのウイルスを感染させると、設計したDNAはウナギ細胞のDNAに組み込まれます。このDNAにしたがって、ウナギ細胞がウナギのホルモンを作り始めると、ウイルスの運び屋としての仕事はおしまいです。

このように、ウイルスを感染させることで、ホルモン産生とは全く関係のない細胞がウナギのホルモンを作ることができるようになります。この方法を利用して、私はウナギのホルモンを作ることができるウナギの細胞を作り、その細胞をメスのウナギに移植することで、性成熟を誘導するという方法の開発を目指しています。自力でホルモンをつくることができないメスウナギのために、ウナギの体内で細胞にホルモンをつくってもらおうという作戦です。さらにこの方法だと、哺乳類細胞をつかってホルモンをつくるよりも安く、細胞が生体内に定着することが期待されるため、毎週注射をする必要がなくなるかもしれないのです!

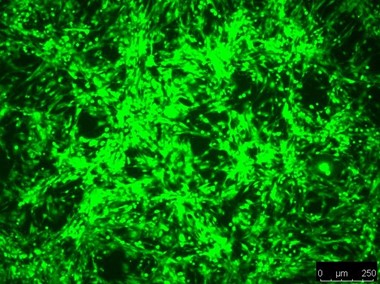

緑色に光る細胞を移植

本研究では、最終的にはウナギのホルモンを産生する細胞を移植することにより催熟を行なう予定ですが、細胞移植により催熟を行なうためには、どれくらいの数の細胞を移植する必要があるのか、移植した細胞はどこにいて、どれくらいの期間体内に残っているのか等を調べる必要があります。この緑色に光る細胞は、先ほどと同様に、ホルモンの代わりに、緑色蛍光タンパク質をつくることができるように設計したウイルスを感染させてつくったものです。この細胞を移植し、緑色の蛍光を目印にすることで、移植後の細胞の動向を知ることができます。

ニホンウナギの商業的な完全養殖に向けて

現在はこの光る細胞を用いて、細胞移植の条件検討を行なっているところです。そして、それが終わり次第、ウナギホルモンをつくるウナギ細胞を移植することにより、催熟を行なうことは可能であるかを検証していく予定です。ウナギ自身のホルモンを用いて催熟することにより、孵化率や生残率が上昇することが期待されており、安定した人工種苗の生産につながれば、ニホンウナギの商業的な完全養殖も可能になると考えられます。ニホンウナギを絶滅の危機から救い、人びともウナギを食べ続けることができる世界をつくるために、これからも研究を続けていきたいです。

参考文献

- Suzuki, H., Kazeto, Y., Gen, K. and Ozaki, Y. 2019: “Functional analysis of recombinant single-chain Japanese eel Fsh and Lh produced in FreeStyle 293-F cell lines: Binding specificities to their receptors and differential efficacy on testicular steroidgenesis” Gen. Comp. Endocrinol. 285:113241

この記事は、地村実咲さん(北海道大学大学院水産科学院 修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

地村さんの所属研究室はこちら

海洋応用生命科学専攻 増殖生物学講座 淡水増殖研究室(井尻成保 准教授)