火炎と煙を吹き出しながら、轟音と共に空へまっすぐに飛んでいくロケット。地球の重力を振り切り、人工衛星、ISSに向かう宇宙飛行士、惑星や太陽系外を目指す探査機を宇宙まで連れていく。その姿は感嘆の一言だ。その大迫力の光景を「穴のあいたプラスチック」を燃料とすることで、これまでのどのロケットよりも安全、低価格に実現できる可能性がある。この革新的なロケット、名前を端面燃焼式ハイブリッドロケットという。そんなロケットに魅了され研究に取り組む博士学生、それが私、深田真衣である。

【深田真衣・工学院博士1年】

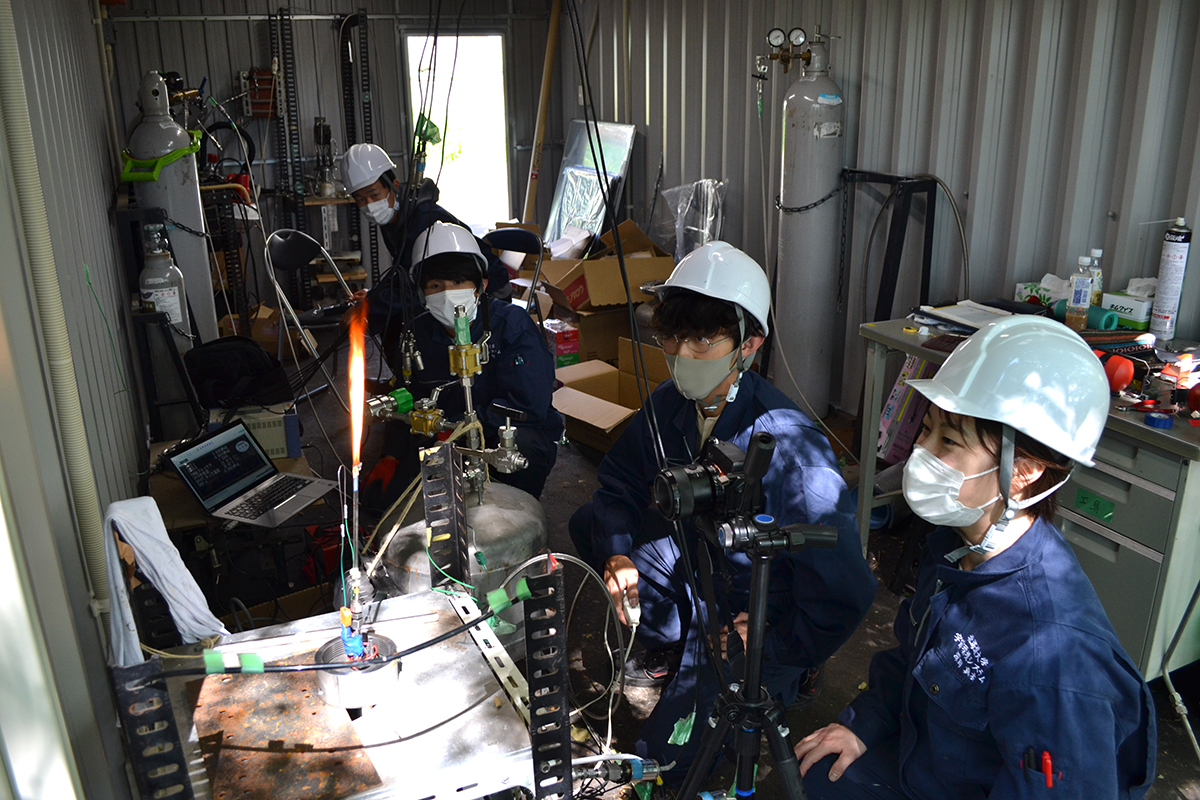

燃焼実験―研究は体力勝負!!!

「よし、酸化剤OK。容器内圧力大丈夫?」「はい、大丈夫です!」

「おっけー!じゃあRec(録画)開始します。…GX36、点火お願いします!」「いきまーす、点火まで、3,2,1点火!」

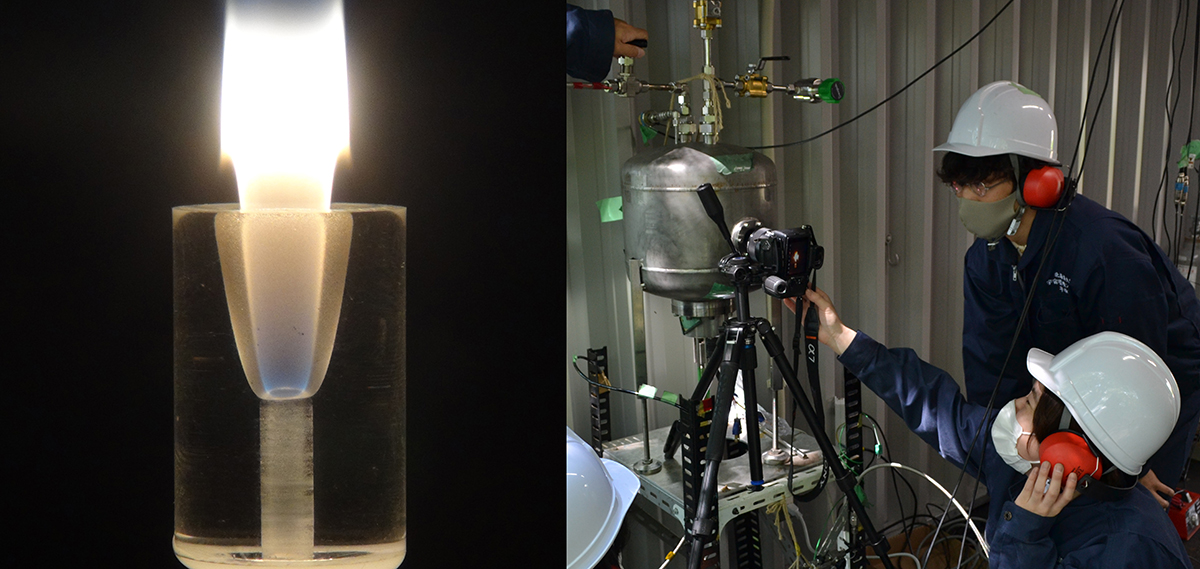

ニクロム線の赤熱に一瞬遅れ、燃料上端にポっと火がともる。点火は成功だ。その火炎は裾をはためかせながら徐々に大きくなりゆっくりと進んでいく。透明なプラスチックの中心を、静かに、でも力強く、燃料を放物線状に削り取りながら進んでいく火炎。先端の青から裾のオレンジにかけてきれいなグラデーションを描いている。あ、見とれてたら燃え終わってた!消火!

ロケット研究の醍醐味は実験である。これを続けたいから博士課程に進学したと言っても過言ではない。私の研究は基礎的な段階にあるため、その実験規模は所属する研究室では最小級で、これがロケット?というくらいの迫力しかない。しかしその分、実験を間近で見ることができ、火炎の形もはっきりと見える。

そして小さいからといって実験が楽なわけではない。実験は朝9時から夕方5時まで立ちっぱなしで繰り返し行う。さらに途中で窒素ボンベを交換する作業が生じる。このボンベが非常に重い。ほぼ自分の身長と同じ高さで60 kgくらいある。これを引きずったり持ち上げたりして運ぶのだ。私はこれまで6年間サークルでカヌーを行ってきたので体力と腕力には自信がある。それでも一日実験をしたあとはへとへとだ。ロケット博士は超体育会系なのである。

炎は風よけを自分でつくるー安定燃焼とは

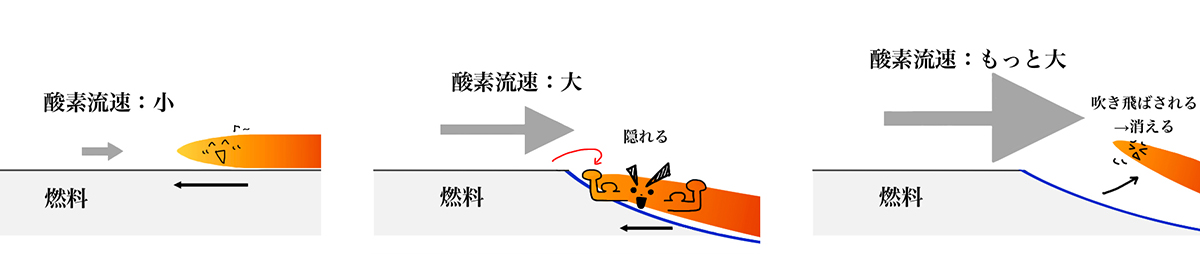

私の研究対象は固体燃料上に酸素を流したときの「火炎」の挙動である。では、実際にその様子を見ていこう。

固体燃料上に酸素が静かに吹いている時。「お~ちょうどいい酸素量、気持ちいいなあ」と、火炎は酸素にむかってぐんぐん進んでいく。これが一般的な燃焼の状態であり、燃料の一か所に点火すると、そこから火炎は燃料表面を一気に広がる。旅館で出てくる固形燃料や焚火をイメージするとわかりやすいかもしれない。

酸素流速を上げてみると、「やばい、吹き飛ばされちゃう!隠れろー!」とばかりに火炎は燃料壁面を放物線状に削り取り、できた溝に身を隠し、進んでいく。自分で風よけを作ることによって、吹き飛ばされることなく上流に向かって進んでいくことができるのだ。このような状態のことを安定燃焼とよぶ。安定燃焼の特徴は火炎が燃料を放物線状に削り取りながら進んでいく点である。じつはこの安定燃焼、私が所属する研究室で20年ほど前に発見された現象で、燃焼学分野でも全然研究が進んでいないほど新しい、未知の現象だ。

ちなみに、ここからさらに流速をあげると「風がつよすぎる!もうだめだ~」と溝の中ですら耐えきれず、火炎は吹き飛ばされて消えてしまう。安定燃焼を維持するためには酸素流速を上手く調整し、一気に燃え拡がらず、かつ消えもしない、ちょうどいい流速に保つことが必要となる。

この安定燃焼を利用することで、これまでのロケットとは一線を画すロケットを実現できる可能性がある。そのロケットこそが端面燃焼式ハイブリッドロケットだ。

ハイブリッドロケットが宇宙旅行を実現する

そもそもハイブリッドロケットとは、燃料に固体、酸化剤に液体を用いる方式のことを言う。ロケットは空気のない宇宙に行くため、燃料と、それを燃やすための酸化剤を一緒にもっていく必要がある。現在主に運用されているロケットは、燃料・酸化剤共に固体を用いる固体ロケットと、燃料・液体共に液体を用いる液体ロケットである。

固体ロケットは火薬を燃やす、というシンプルな構造でありながら非常に高いパワーを発揮することが可能だ。一方で、一度火がつくと緊急事態であっても燃焼を中断することができないという大きなデメリットを持ち、実際、1986年に7名の宇宙飛行士が亡くなったチャレンジャー号爆発事故でも、事故を防げなかった一因だと考えられている。液体ロケットは燃料および酸化剤の噴出量を変えることで、エンジンの停止や推力の調整などを容易に行うことができる、自由度の高いロケットである。一方で2種類の液体を扱うため装置が複雑で重く、推力も小さいというデメリットがある。さらに、固体ロケットでは火薬、液体ロケットでは水素が燃料として用いられるが、どちらも爆発性を持つ危険物質であり、管理費が高いというデメリットを持つ。

これらに対し、ハイブリッドロケットの燃料にはなんと「プラスチック」が使われる。ハイブリッドロケットでは酸化剤は気体、または液体であるため、液体ロケットと同様、推力制御や燃焼中断が可能である。また、扱う液体が1種類であるために液体ロケットに比べると構造が簡素で軽量化が可能である。そして極めつけは、燃料がプラスチックという安全な物質であることにより、危険物質を使う固体・液体ロケットに比べて遥かに管理が簡単だ。これがコストダウンにもつながり、打ち上げ費は1/10程度になると言われている。ハイブリッドロケットは民間人の宇宙旅行を実現するために最も適した、安価かつ安全性の高いロケットなのである1)。

革命児、端面燃焼式ハイブリッドロケット現る

しかしこのハイブリッドロケット、90年来の開発の歴史の中でまだ実用化に至ったものはほぼ存在しない。打ち上げに必要なパワー=推力が出ないのである。

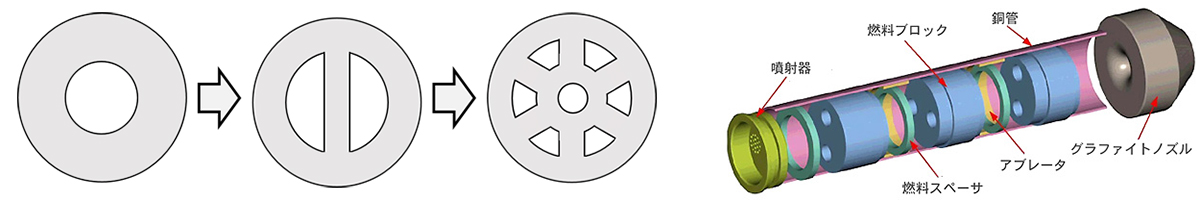

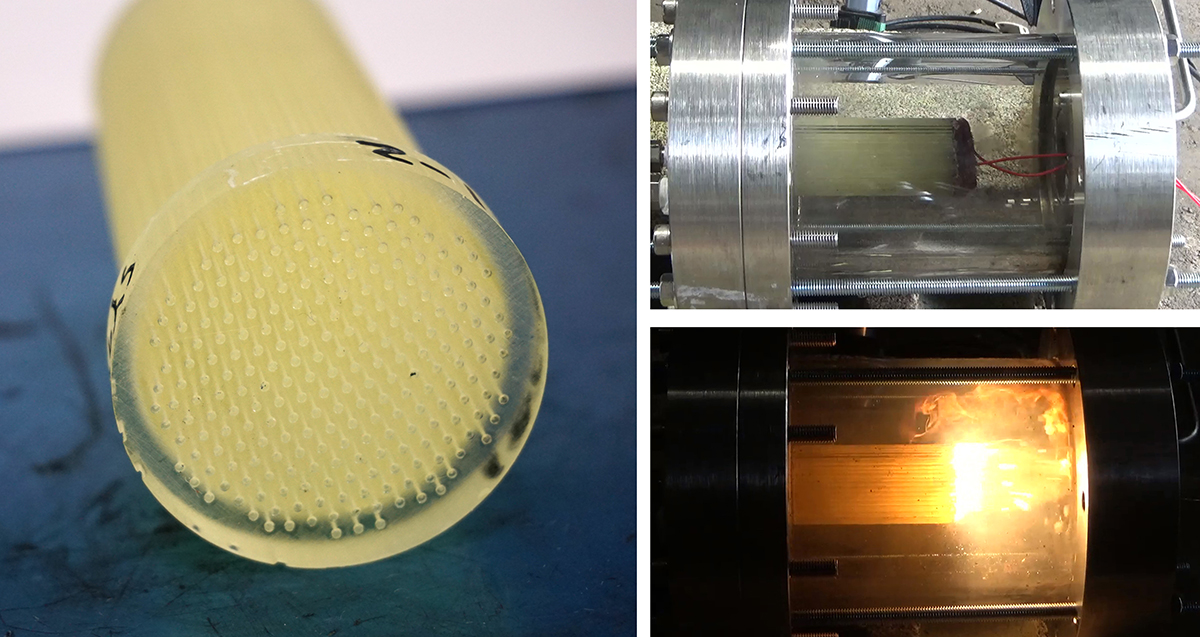

ただの円筒状の燃料では燃焼量が足りずパワーが弱かった。では穴をいくつもあけて表面積を増やそう(上図:左)。それでもまだ足りない。燃料と酸化剤が混ざりにくいせいだ。じゃあらせん状の穴をあけてみよう、ボタンのような形を交互に積み上げてはどうだろう?(上図:右)といったように、高推力のハイブリッドロケットを開発するために世界中の研究者が様々な工夫をしてきた。

その中で端面燃焼式ハイブリッドロケットは「細長い穴が大量にあいた燃料」を用いることによってハイブリッドロケットの中で最強のパワーを発揮することに成功した!そのパワーは、推力が大きいことを長所とする固体ロケットをも上回ると言われている。この燃料、穴の直径が0.3 mm、長さが10 cmと非常に細長い。この細長い穴一つ一つに「安定燃焼」をつくることが端面燃焼式ハイブリッドロケットの特徴である。安定燃焼をロケットに利用するためには、火炎が風よけを作る条件を解明、予測できるようにする必要がある。それを調べるのが深田博士の使命である。

さあ帰って解析だ

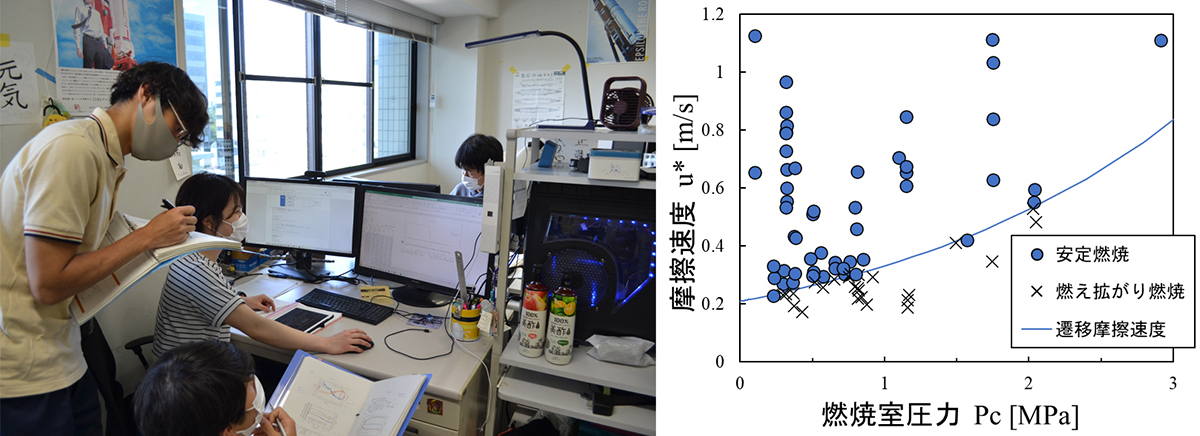

実験が終わったら研究室に帰ってデータを解析する。といいつつ、今日はつかれたー、帰ろ。となるのでだいたい翌日行う。解析に用いるのはExcelやPythonだ。燃焼中の動画と、時々刻々の圧力、流量、温度の記録を取ってあるので、それをもとに下のようなグラフを作成する。横軸が雰囲気圧力で、縦軸は酸素の流速にあたる。〇が安定燃焼になったもの、×がならなかったものを示す。青い曲線はこの○と×の境界を示し、曲線より上側の条件では安定燃焼になることを表す。実はこのグラフ中の青い曲線、これまで水平一直線になるとされていた。しかしそれを覆すような結果が私の実験結果においてみられた。この違いが何によるものなのかはまだ解明されていない。そこでその原因を解明、モデルの構築までを行うのが今後、私が取り組む課題である。

宇宙の話をしようーロケット博士の夢

私は修士卒業後、就職するつもりでいた。宇宙系の企業内定を目指し、いくつもの企業で社員の方からお話を伺った。その結果、一般企業で宇宙をやっていくのは非常に難しいという現実を思い知ることとなった。どの会社も宇宙分野は利益が少なく、その割に莫大な開発費が必要となる。結果、儲かっている分野の利益を宇宙開発に回していた。この現状の打破のために、今は製品開発よりも、将来宇宙分野が1つの産業として成立できるような基盤を作るべきだ。宇宙産業の基盤になり得るもの…端面燃焼式ハイブリッドロケットだ!

宇宙産業成長のカギとなるのが、宇宙旅行や、飛行機の代わりにロケットを使用する、高速2地点間輸送の実現であると言われている。どちらも一般人を乗客とする有人輸送であるため、事故の可能性の低い、安全かつ低価格、高性能なロケットエンジンが求められているが、それらを全て満たすようなロケットは現在存在していない。私はそれを実現できるのは端面燃焼式ハイブリッドロケットしかないと考えている。

ハイブリッドロケットならば、固体・液体ロケットでは実現できない、安全かつ低価格な輸送手段となり得る。その中で、打ち上げ用ロケットとして十分使えるパワーを持つのは現状、端面燃焼式ハイブリッドロケットだけだ。燃料が「穴あきプラスチック」なので一般企業でも簡単に取り扱え、さらに運用中の事故リスクもかなり下げることができる。こんなロケットが実現すればどんな企業でも宇宙開発に取り組めるし誰でも宇宙に行くことができるようになるだろう。

私の夢は端面燃焼式ハイブリッドロケットの開発により、宇宙分野が産業の一分野として認知されるような日が来ることだ。宇宙が人々にとってもっと身近な存在となる未来を目指して、ロケット博士の研究は続いていく

参考文献:

- Kenneth K. Kuo, Martin J. Chiaverini, 2007: “Overview and History of Hybrid Rocket Propulsion”, Fundamentals of Hybrid Rocket Combustion and Propulsion, 1-36.

- Arif Karabeyoglu, 2008: “Hybrid Rocket Propulsion for Future Space Launch”, Stanford University Aeronautics & Astronautics 50th Anniversary Symposium and Celebration.

- 永田晴紀 2004: 宇宙航空研究開発機構 「宇宙科学の最前線:ハイブリッドロケット CAMUI」宇宙航空研究開発機構『宇宙科学研究所』

この記事は、深田真衣さん(工学院博士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

深田真衣さんの所属研究室はこちら

工学研究科 機械宇宙工学専攻 宇宙環境システム工学研究室(永田晴紀教授)