そろそろお腹が空きましたね。さて、あなたは今、どんなものを食べたいですか? 栄養のいいもの、機能性が高いもの、腹持ちするもの、インスタ映えするもの……いろいろな答えが出てくると思います。ですが、多くの人が共通して考えることはおそらく、美味しいものを食べたい!ということでしょう。ですがそれだけですか?お腹をこわしたり病気になったりしたら大変ですよね?つまり、美味しくて新鮮。これに尽きます。

しかし、食品の鮮度や美味しさは、普通、見た目だけでは判別できません。ですが、それを目に見える形にする研究をしている北海道大学大学院農学研究院 食品加工工学研究室 教授の小関成樹(こせき・しげのぶ)さんにお話をうかがいました。

【木瀬七海 獣医学部1年/長谷川健太・増田友姫 総合理系1年】

食品の鮮度を可視化する研究をされていると伺いました。一体どんな研究なのでしょうか?

実は「鮮度」には学術的定義がありません。なんとなくの見た目、などの主観的な判断基準でしかないんです。そこで僕の研究室では、時間とともに増えていく微生物の数を数理モデルを使って予測する「予測微生物学」という手法で食品の品質や鮮度を評価する研究をしています。

例えば、海外から輸入される牛肉の品質管理に応用できるのですが、みなさん、生の牛肉ってどのぐらい日持ちすると思いますか?

スーパーで買ってから、冷蔵庫で1週間もつかどうか……?

そのぐらいのイメージですよね。例えばオーストラリアのタスマニア島からの輸送の場合、マイナス0.5度に保たれた船で日本まで40日前後かかります。賞味期限は屠殺から77日間と定められているので、つまり日本に到着してから30日程度しか美味しく食べられないことになっています。でも、実は77日間では全然悪くならないんですよ。

実際に、どれくらいの期間もつのか実験してみました。屠殺後何日までなら美味しく食べられるか、という官能試験です。その結果、100~120日くらいなら十分鮮度が保たれることがわかりました。100日くらいまでなら、熟成肉みたいで美味しくなる一方でしたね。150日くらい経つと臭ってきたりして味も落ちますが、場合によっては200日くらいもつこともありました。

実際に食べて味を確かめる試験方法があるんですね!

のべ4年くらいこの試験をやったんですが、あの頃は良かったですよ!牛肉をしこたま食べられましたからね!(笑)

もちろん、食べる前に脂質の酸化の程度や微生物の数などについての定量的な評価をします。菌は70日くらいで結構増えてしまいますが、増えてきた菌が必ずしも悪さするわけではないんです。

せっかくこれから美味しくなるという時に「賞味期限切れ」として廃棄されてしまうのはもったいないですね。

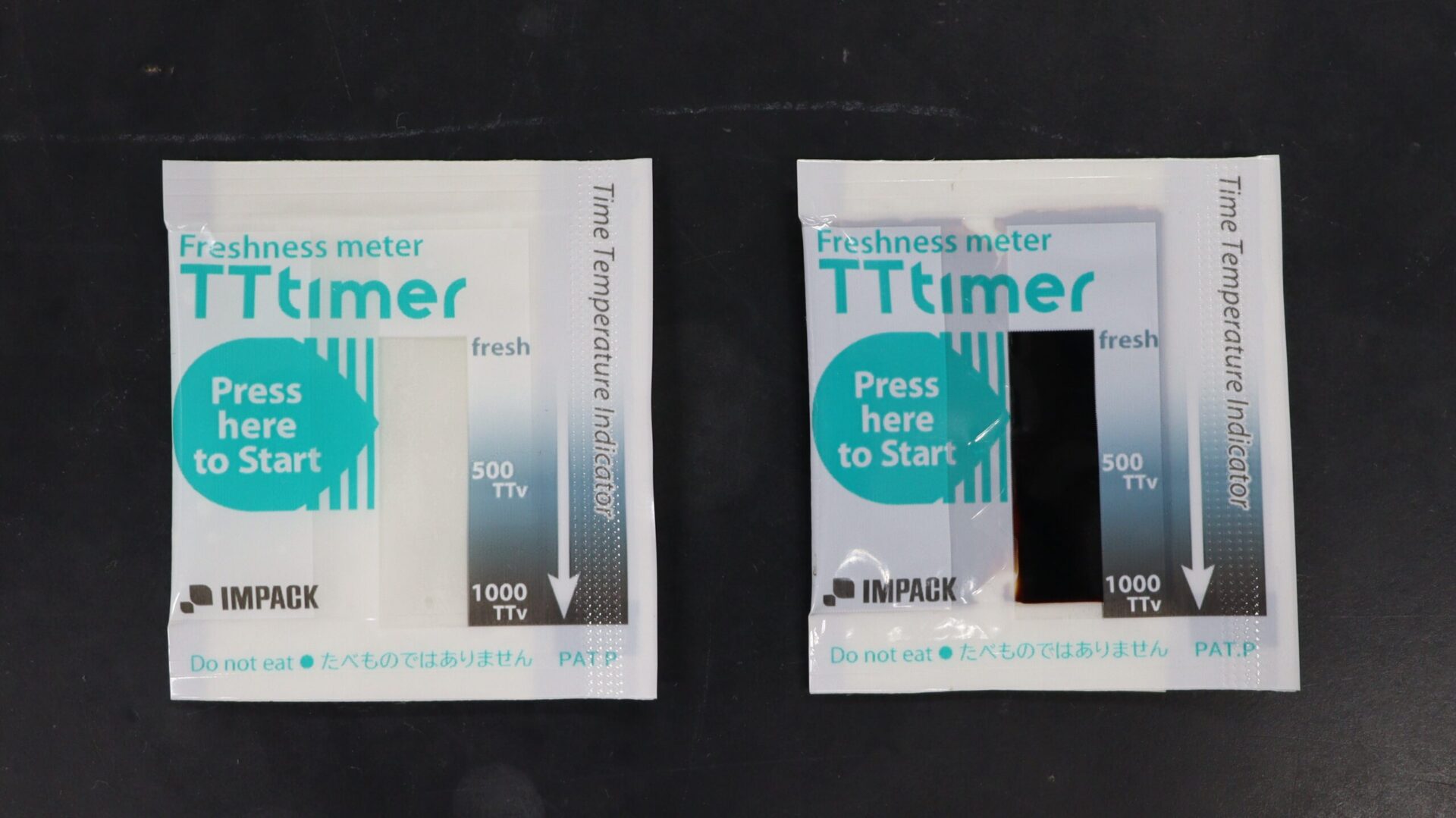

そうでしょう? 輸出元のオーストラリア側も、もっと牛肉の賞味期限を長くして欲しいと言っています。そこで、「積算温度インジケータ」を使って牛肉の可食限界を視覚的に確認する方法を提案しています。

「積算温度インジケータ」とはどういうしくみなのですか?

鮮度に影響する要素は、温度×日数の「積算温度」です。このインジケータを使えば、輸送中にその牛肉がたどってきた温度の履歴を視覚的に確認することができます。中で二つの袋に分かれていて、それぞれ糖とアミノ酸の液体が入っています。強く押すとその二つの液体が混ざり合ってメイラード反応が開始し、時間が経つにつれて色が濃くなっていきます。精肉して保存するときにこれを一緒に入れておけば、その色の濃さが鮮度の指標になるというわけです。

これなら鮮度がひと目でわかりますね! 他にも応用の場がありそうです。

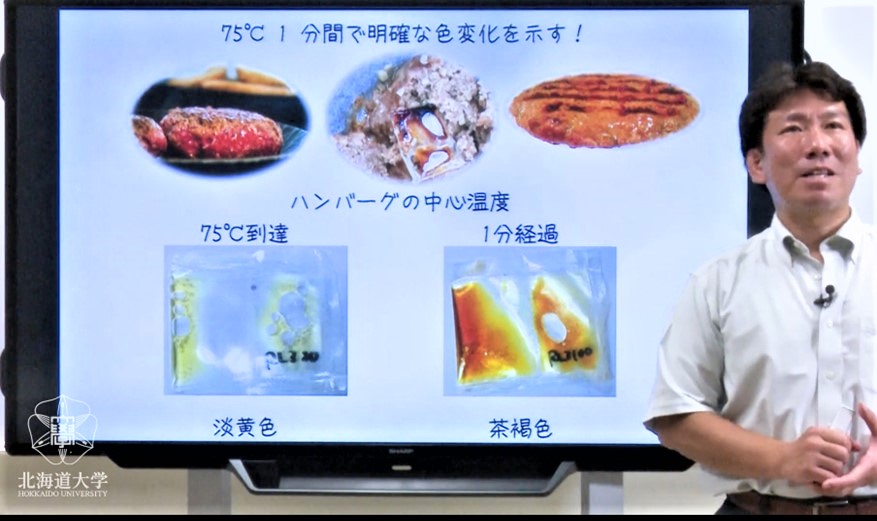

ありますよ! インジゲーターを使ってハンバーグをおいしく安全に食べようという取り組みもしていました。厚労省の定める大量調理施設のマニュアルで、「加熱調理食品の中心温度を75℃以上で1分以上加熱する」っていうのがあるんです。そこでハンバーグの中にインジケータを入れちゃいます!

色の濃さを見れば、「少なくとも1分以上加熱した」ことを保障できるんですね!

そう! …だけど、給食に出すハンバーグの中にどうやってインジケータを入れるんだ、ていうのが最大の課題なんだけど(笑)。

それから今まさにやっているのは、メロンの収穫時期の判断への応用です。メロン農家の経験的には、葉の枯れこみ、果皮色の黄化、花落ち部のひび割れの具合で収穫時期を判断すると言われていますが、これだと主観に頼ることになって誰にでも間違いなく判断できるというわけではありませんよね。そこで、インジケータを用いてメロンの成熟度を判断できるようにしようというのが、僕たちが現在進めている研究です。

実際のメロン畑で実験するのですか?

はい、ハウス栽培しているところで行ないました。開花日からの積算温度を測って収穫時期を記録します。同じハウス内でも場所によって温度が異なるし、開花のタイミングも異なるので、収穫するメロン一つ一つにインジゲーターを付ける必要があります。

それは大変ですね…。

そうですねぇ、今後の課題は積算温度をもっと簡易的に表せるようにすることですかね。

積算温度インジケータは、すでに実用化されているのですか?

ようやく、とある企業さんと協力して市販を始めることができました! まだまだ全然売れていないんですけど…これがどんどん普及して、鮮度を可視化することで食中毒を防いだり、可食限界を判別することで食品ロスを減らしたりできるようになると嬉しいです。

さきほど匂いや味を五感を使って確かめる官能試験のお話がありましたが、「美味しさ」は可視化できないのですか?

それが難しいんですよ!でも今トライしているところです。人の官能試験のデータをAIに学習させて、AIにジャッジさせるという研究です。実は鮮度についても、人が見た目で「なんとなく」判断するように、AIを使って画像診断できないかと試しています。この研究室では、最初からテーマを絞り過ぎずに、興味を持ったら本当になんでもやっちゃいます。

さいごに

私たちは普段、つい何気なく食べるという行為をしますが、小関さんのお話をうかがって食に対する関心が深まりました。食品の安全性を確保することは、私たちの健康を守るだけでなく、せっかく生産された食品を無駄にすることなく美味しくいただくことにつながるのですね。

一人暮らしで自炊をする学生さんは多いと思います。みなさんの毎日の食事が、より充実したものになりますように。

この記事は、大橋颯人さん(経済学部1年)、木瀬七海さん(獣医学部1年)、長尾渉さん(法学部1年)、長谷川健太さん・増田友姫さん(総合理系1年)が、一般教育演習「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果です。