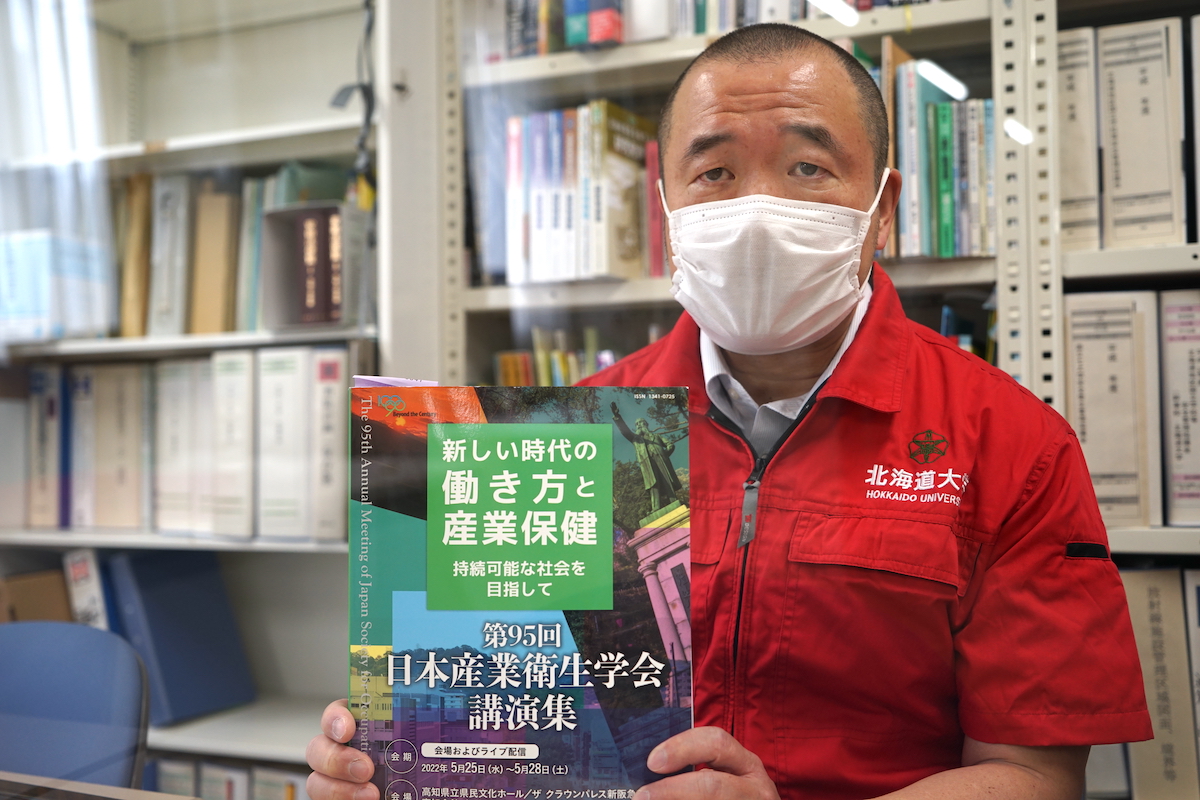

2022年5月25日、本学の安全衛生本部が、日本産業衛生学会の第13回GP奨励賞を受賞しました。同学会が収集・公開している良好実践事例データベース(GPS: Good Practice Samples)の中から特に優れたものに対して年に一度贈られる賞です。おめでとうございます!

タイトルは「多数の作業場を抱える組織における効果的な職場巡視のための連携体制づくり−大学の事例を通して−」ということで、労働安全衛生法(安衛法)で一定数の労働者を抱える企業や大学といった事業場に義務付けられる「職場巡視」に関する受賞のようです。安全衛生本部のWEBページ上には、スタッフの誇らしげな集合写真と共に学内部局の協力に対する深い謝辞が添えられていました。どうやら安全衛生本部の努力はもちろん、全学としての協力も欠かせなかった模様…… せっかくなので、今回の受賞者3名に話を伺いました。

【梶井宏樹・CoSTEP博士研究員】

まず、今回の受賞の概要についてお願いします。

川上さん:安全衛生本部が2011年の設立当初から地道にしてきた職場巡視の方法や体制を事例としてまとめて学会で報告したところ、ぜひ同業者向けの教材にすべきとの助言があり、促されるままにGPSへ投稿しました。それが全14件のノミネート事例の中で2番目に良い評価で、賞をいただけることになったと聞いています。

日本産業衛生学会は日本の労働衛生関係の最も有力な団体です。例えば、職場の健康障害防止のための有害物質の許容濃度には、この学会で定めた勧告値が用いられます。これは自然環境に関する環境基準等を環境省が定めているのとは対照的です。また、職場の必置資格である産業医の資格認定や維持に必要な研修会も行うなど国の労働衛生政策を直接的に担っていて、いわゆる普通の学術団体とはやや異なる性質を持っています。

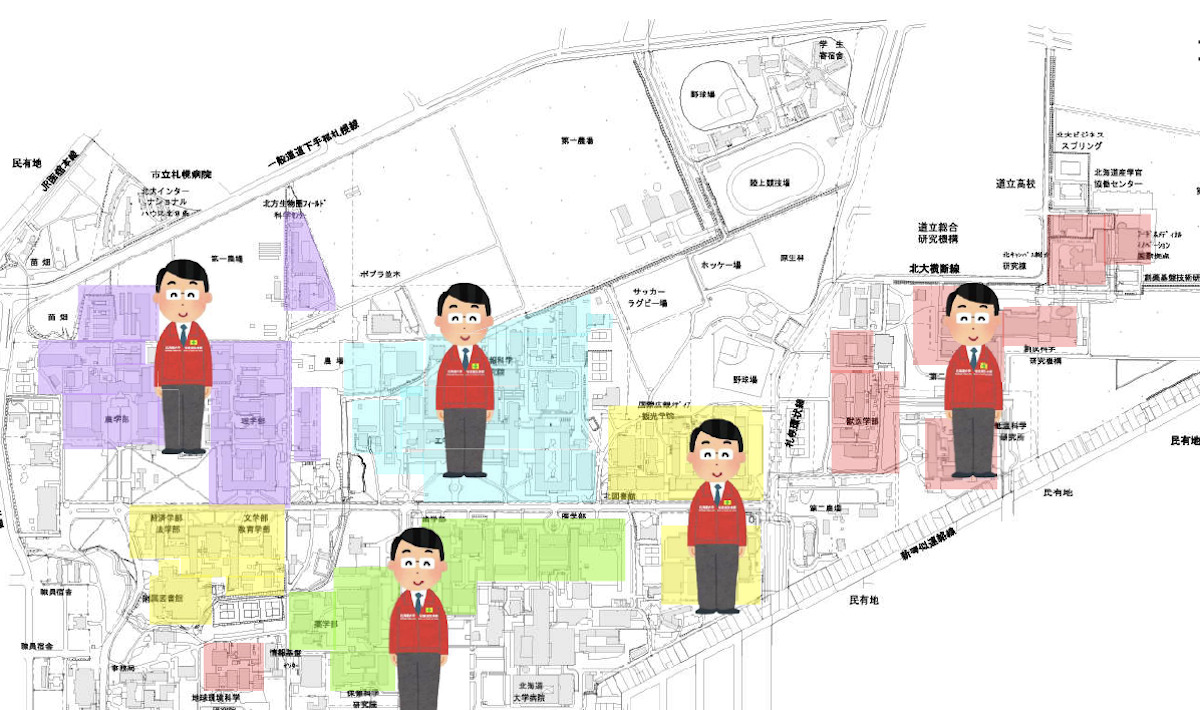

法律上、衛生管理者は週に1回、産業医は月に1回、作業場を実際に見て回る職場巡視を行う必要があります。しかし、これだけ大きい大学で法律上の最低限を基準にした取り組みにすると、どうしても網羅的に見て回ることは困難です。そこで、研究室といった現場の方々にも協力いただいたり、衛生管理者と産業医の連携体制を整備したりするなどして網羅的な巡視を可能としました。

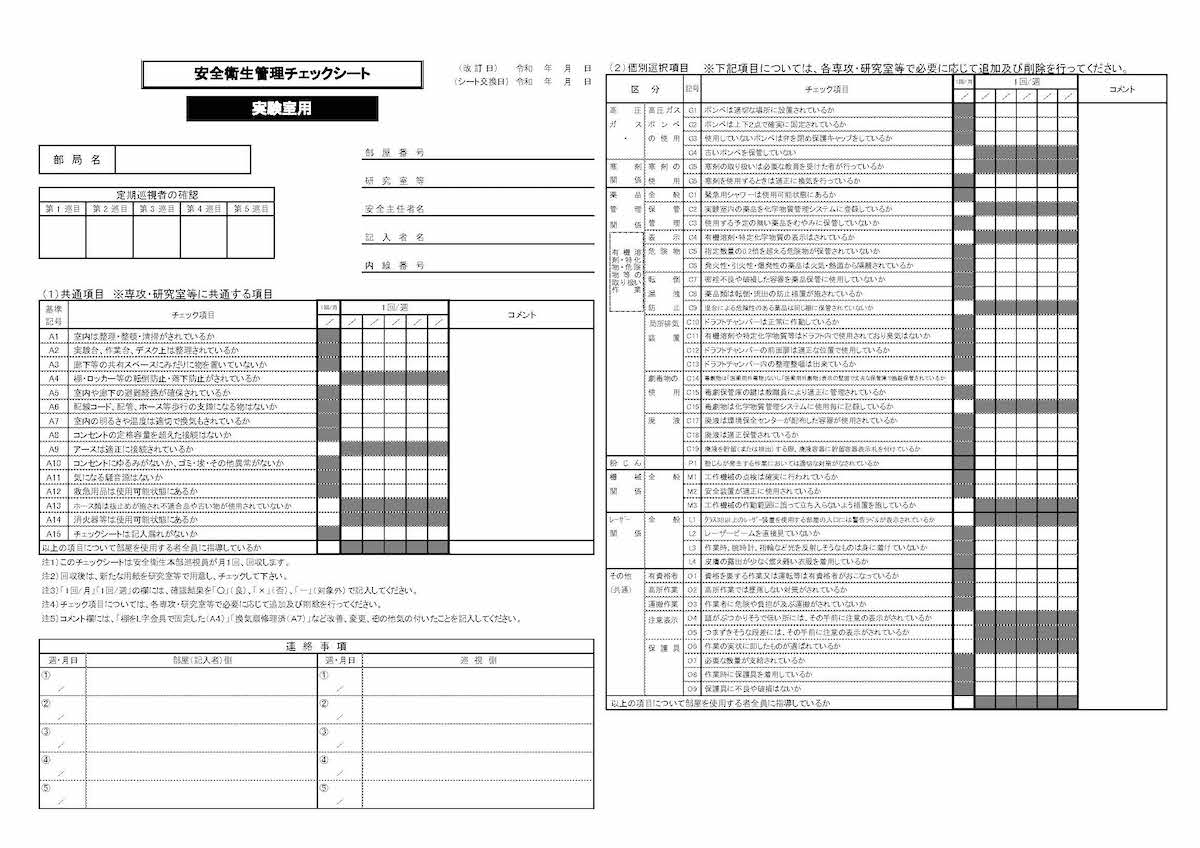

具体的には、まず、週に1回チェックシートを使った作業環境の自己点検を現場にお願いします(第一段階)。次に、その報告を活用して衛生管理者が巡視を実施します(第二段階)。そして、さらにその結果を分析した上で特に改善が必要な箇所を見定め、産業医による巡視で重点的に確認と指導を行う(第三段階)という三段方式です。

日頃から見かけるあの巡視には、そういった工夫が詰まっていたのですね。どういった点が評価された受賞だったのでしょうか?

川上さん:特に評価されたのは、衛生管理者と産業医の巡視をうまくつなげて役割分担した部分のようです。互いの役割の明確な違いや連携について法律では定めていませんから、企業も含めてうまくできているケースはあまり多くありません。そういう意味で私たちの手法が参考になると判断されたのでしょう。

澤村さん:今回の受賞は「誰に」評価されたのかという点も大きなポイントです。日本産業衛生学会は会員の多くが産業医で、大学関係者は少数派という少し変わった学会です。そこに安全衛生活動に熱心な川上さんが飛び込んで行って、私たちの活動を紹介してきました。大企業のような安全衛生がかなりの程度整備されている事業所を担当されている方々から評価いただき誇らしいです。

川上さん:「大学は大学で良いんだ!」と、大学関係者だけの集まりの中に閉じこもっていてはなかなか掴めないことが多々あるので、他流試合だと思って大学関係者の少ない集まりにも積極的に臨んでいます(笑)

1972年に安衛法が施行されて以降、労災件数は3分の1、死亡者数に至っては6分の1と安全衛生に関する民間企業等の取組みが進んできました。それに対して国立大学に安衛法が適用され、安全衛生への取組みが本格化したのは2004年の法人化からですから、トップを走る企業と比べるとどうしても2歩も3歩も遅れていました。そんな大学の安全衛生への取り組みが、企業からも参考になるものとして部分的にでも評価されたことは、黎明期から携わってきた者として感慨深いですね。

安全は「受け入れ不可能なリスクがないこと」と定義されています(ISO/ECガイド51)。リスクという個人や団体の価値観も関わる問題で、苦労されたことも多かったかと推察しますが……

平井さん:やはり最初は巡視に対してご理解いただくことが難しく、追い返されたり、「なんでそんな事をやっているんだ!」と言われたりしたこともありました。

ですが、繰り返し訪問してコミュニケーションを続けていくことで、巡視の必要性が徐々に浸透していきました。今では、ほぼ拒否される事なく巡視を行えています。また、巡視で把握した内容を現場にフィードバックすることで、危険予知にもつながり、効果的な改善措置が可能になっていると思います。北大内でも被害が発生したような大きい地震の後には、「指摘の通り什器を固定したから倒れなかった。もし固定していなかったら被害が大きくなっていたね」という話をいただいたりもしました。大変だったけど地道にやってきて良かったなと感じる瞬間ですね。

澤村さん:研究現場にも籍を置く立場からすると、やはり研究を優先したいという思いから生じる葛藤は理解できることです。現場が困るような巡視のあり方だと、互いがすれ違う状況になります。当然、こちらの意識を変えていかなくてはいけない部分もあるのです。

本当に少しずつです。少しずつ安全衛生への意識が広まってきていて、安全な環境があってこその研究だという意識がかなり醸成されてきたように思います。それでも対処が難しくて困っている場合も多く見受けられるので、できるだけ寄り添いながら、困りごとを一緒に解決していこうという立場を貫いて取り組んでいます。

押し付けるのではなくパートナーとして着地点を見つけていくということなのですね。

平井さん:それがリスクコミュニケーションですね。リスクをゼロにすることはできません。正確な情報共有をしながら、意思疎通と合意形成を続けていくことが大切です。

川上さん:専門用語ではALARP (as low as reasonably practicable)といって「合理的に実行可能な範囲でリスクを低減すべき」という考え方があります。最低限の法令遵守のラインから、ここまでやれば非の打ち所がないというラインまで「合理的に実行可能」なリスク低減の力の入れ具合は事業者が決める形です。法人化の頃は法令遵守だけで手一杯だったところから、安全確保のためにはさらなる自主的取組が必要だという安全衛生への意識が十何年かけて定着してきて、北大として目指すべき安全のラインがようやく共有できてきたのかなと思います。

澤村さん:最後に教員としての自身の立場も踏まえた話になりますが、大学はたくさんの学生を預かっています。身の回りでたくさんの学生さんが一生懸命に勉学や研究に励む上で、みんなの健康や安全がしっかりと保たれていることの大切さを、私自身ずっと思いながらやってきました。巡視を通じて、大学の作業環境が目に見える形で改善されてきているということについて非常に満足しています。活動を地道に続けてきた結果、外部から受賞されるほどに発展してきていることもこの仕事に携わってきたものとして誇りに思っていますし、これからも地道に続けていきたいなと思う次第です。

「安全は一日してならず」ですね。本日はありがとうございました。改めてご受賞おめでとうございます。