放牧。この言葉を聞いて、多くの人が想像するのは、オーストラリアやアルプスの広大な草原で牛たちがのびのびと過ごす姿でしょう。国土面積の小さい日本で放牧が行われているというのは、少々イメージがつきにくいかもしれません。しかしこの北の大地、北海道でも放牧は行われているのです。しかも、大学の構内で。

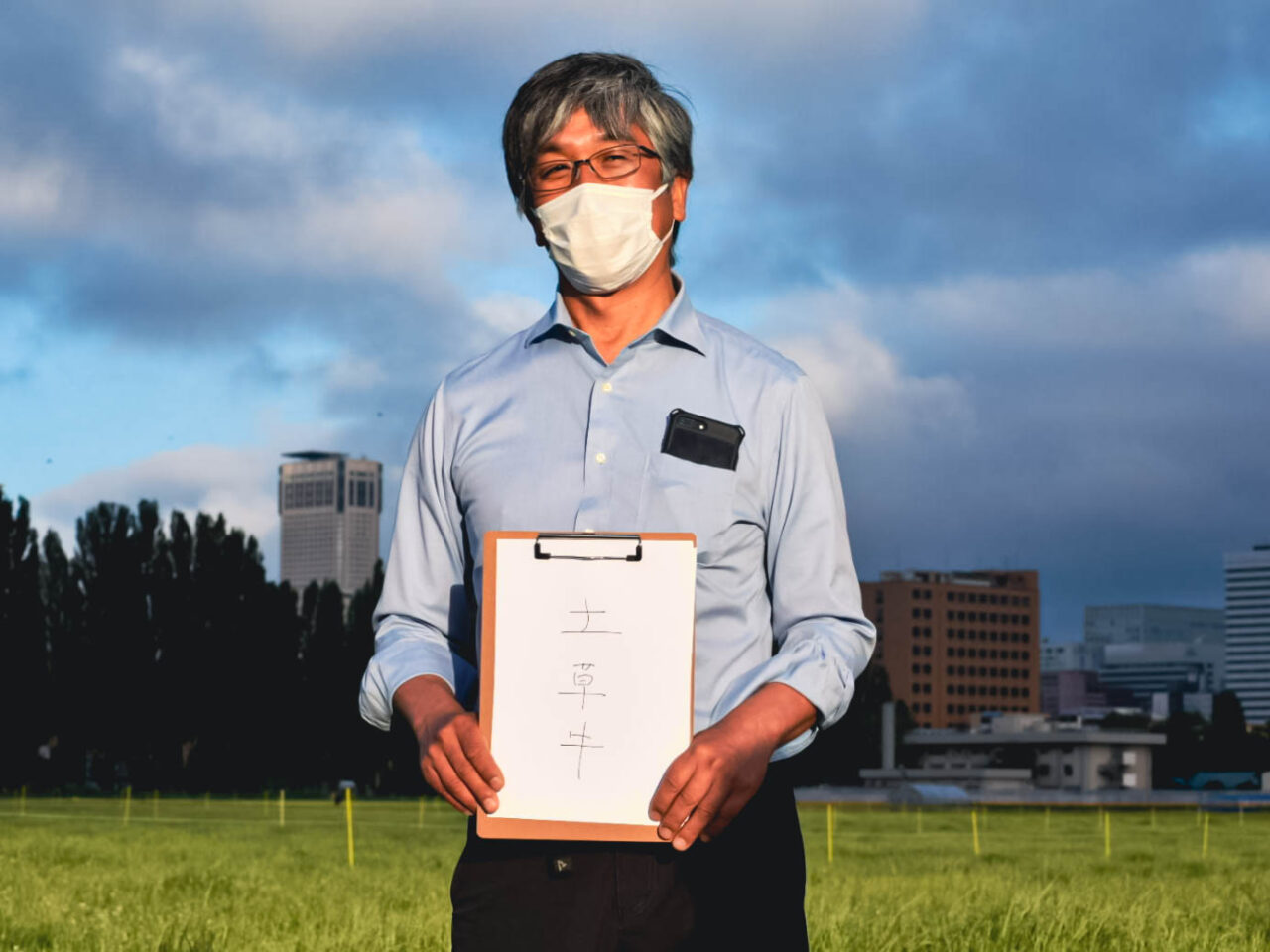

今回、私たちは自然本来の形で行う放牧の実証・研究をしている上田宏一郎さん(農学研究院 教授)にお話をうかがいました。放牧について語る上田さんは実際に自分で手を動かす酪農へのこだわりを持ち、そして何よりも牛たちへの愛情に溢れた素敵な方でした。そんな上田さんの研究の軸となっているのは「土・草・牛」という言葉なんだとか。

前半と後半の二部構成でお送りする「土・草・牛」。前半パートでは「土・草」、つまり、土壌と牧草について迫っていきたいと思います。

【田中惠/総合理系1年・吉岡やや/総合理系1年・田中優輝/総合理系1年・德留尭伸/総合理系1年・熊谷結祈/文学部1年・上野敦大/法学部1年】

牧草で育てることの重要性

現代、家畜には主にトウモロコシを原料とした濃厚飼料(穀類)が餌として多く与えられています。しかし、私たちの研究では基本的にこういった飼料はできるだけ与えていません。では何を餌にしているかというと、農場の牧草です。なぜ濃厚飼料ではなく牧草を与えているのか、それは濃厚飼料を与えるとコストが多くかかってしまうからです。

最近、濃厚飼料がますます値上がりしています。これは、飼料は全て国外からの輸入に頼っていることが要因となっています。さらに、ロシア・ウクライナ問題の影響もあり国際的な相場が高くなっていることも要因として挙げられます。こういった状況で日本の酪農家は利益が少なくなってしまっています。「だったら国内で濃厚飼料を生産したらいいのでは?」という人もいますが、生産コストがかかりすぎてなかなか上手くいかないのが現状です。

牛を牧草で育てるメカニズム―牛がすべてをやっている―

北大の牛が食べている農場の牧草には人の手が入っていません。耕したり肥料を入れたりするといった人間による管理がほとんど行われていないのです。では誰がそれを担っているのでしょうか、実は全て牛がやっているのです。

牛は草を食べ、糞や尿をすることで土壌を豊かにしています。糞尿は土壌微生物や糞虫などの糞を餌とする動物によって土の栄養分へと還元されます。その第一段階として、糞虫は糞を食べて穴を堀り、そこに糞を埋め込み卵を産みます。そうすることで土壌微生物に栄養が行き渡るのです。さらに、土壌微生物が豊富な土壌にはミミズが入ってきます。ミミズは土にたくさん隙間を作るので、好気性の微生物に酸素が送られたり、保水性・浸透性のある土壌をつくることに貢献します。この過程が何年も繰り返されることで、7haもある広大な牧草地は徐々に土壌が豊かになっていくのです。

また、牛が草を食べることで牧草の草を管理しています。草の丈が低ければ、次の芽に光が当たることとなり次々と成長します。そのため、牛に草を食べさせ草の背丈を低く保つことで、草は再び伸びて牛はさらに草を食べることができるのです。こうすることにより、牧草の草を管理しています。ただ、夏場や雪の季節では草が伸びないという問題があるので、そういったときに餌をどう供給していくかという課題もあります。

放牧地の永続性―できるだけ自然本来の力による酪農を―

北大の放牧地はすべてが同じ時期にできたわけではありません。古いものは20年前、最も新しいものは3年前に作られました。その年数の違いによって何が一番変わってくるのか、それは土壌中の微生物の数です。3年前から作られた放牧地と、20年経過した放牧地では放牧では、20年経過した放牧地の方が、微生物の数が1.5倍ほど多いです。放牧地の永続性を考えたとき、微生物をしっかり作るということが重要になってきます。また、放牧地の牧草、全てが人の手によって植えられたわけではありません。自然と入ってきたものも多く存在します。自然的な影響によって何かが変化したり、その影響による変化を揺り戻すような反応が起こったり…変化の繰り返しの中で草と土と牛が何らかのバランスをとって、現在のような放牧地が出来ています。このような変化に対して例えば、植えた草がうまく育たないからと言って草を抜くなど人の手を加えたりはしません。せっかく出来上がった土壌が台無しになってしまうからです。

おまけ

上田さん:じゃあここらで休憩して牛乳でも飲みましょうか。

学生: やったー、ありがとうございます。

上田さん:この牛乳もね、ここの草でできたんだよ。

学生: そうなんですね。

上田さん:はいどうぞ。何杯でも飲んでいいよ。

学生: うわあおいしい。甘い。

上田さん:どう?普段飲んでる牛乳とどう違う?

学生: 甘い?

上田さん:普段飲む牛乳は苦いかな(笑)?甘い以外に違いはあるかな?

学生: なんか、、、濃い?

上田さん:わかりづらいよね(笑)。

《第2回に続く》

この記事は、田中惠さん・吉岡ややさん・田中優輝さん・德留尭伸さん(総合理系1年)・熊谷結祈さん(文学部1年)・上野敦大さん(法学部1年)が、一般教育演習「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果です。