社会人だって、気軽に学問を学びたい! そんな思いを叶えるべく、社会人の私が北大の公開講座に参加しレポートするシリーズ第2弾(第1弾はこちら)。今回参加するのは「時計台サロン 農学部に聞いてみよう」です。さっそく、会場である札幌市時計台まで行ってきました!テーマは「農と土と人類」。公開講座の様子だけではなく、その舞台裏もお届けします!

【藤本研一・CoSTEP本科生/社会人】

第59回「農と土と人類—古くて新しい知恵を求めて—」

カーン、カーン、カーン。

時計台の鐘が6回鳴り響き「時計台サロン 農学部に聞いてみよう」がスタートしました。農に関する研究を一般市民の方に伝えることを目的に、毎回2人の研究者が登壇します。

私が参加した第59回「時計台サロン」(10月18日18:00-19:30開催)のテーマは「農と土と人類—古くて新しい知恵を求めて—」。コロナ禍のため対面・オンラインでのハイブリッド開催となっています。今回、農学研究院 教授の石黒宗秀さんと文学研究院 教授の小田博志さんが登壇しました。

石黒さんは「土は命の源〜自然栽培稲作の試み〜」と題し、農薬や化学肥料を多用する近代農業の問題点を指摘しました。農業の近代化に伴い農地で生息していた生物が貧弱になり死米(しにごめ)が発生したこと、同じ場所で同じ作物を育て続けると収穫量が大幅に下がる連作障害が起こるため農薬で土の生物を殺していること等を通し、近代農業のあり方を問い直すという内容です。

同じ作物だけを育てていると、土の中の病害虫が発生しやすくなり,それが収穫減につながってしまうといいます。そこで、近代農業では微生物を邪魔者扱いし消毒して殺してしまっているのです。

近年は腸内の微生物の生態系、いわゆる腸内フローラが注目されています。これは土においても同じです。微生物の共生関係が土の健康を維持しているのです。そのことを石黒さんは「土の中の微生物の間で情報交換をしている」と分かりやすく表現していました。

では、どのような農業が今後求められているのでしょうか? 石黒さんは実際に北大の農場にて、無肥料・無農薬、近代以前から続く多数回中耕除草という手法を使って田んぼをつくってみました。この方法を5年間用いたところ徐々に収穫量が増大してきています。近代農法の収穫量にはまだ達していませんが,山形大学や熊本県では近代農法の収穫量と同等の結果が出ていることも指摘していました。この事例からも、土のなかの微生物の力を引き出すことの大事さが説明されました。

人の健康を形作るのは作物の健康です。そして作物の健康を形作るのは土の健康です。いま一度土の健康につながる生き物への眼差しを取り戻していくことを主張なさっていました。

近代農業とは異なる農業の眼差し

続いて、文学研究院の小田さんが「いのち育む農とは〜人類学の視点から」と題し、専門である文化人類学の視点から人間と農の関わりについて講義をしました。

一般的に「先住民族」と聞くと狩猟や採集をして生活しているイメージが強いかもしれませんが、実はアイヌ民族は17世紀の時点で農耕をしていたことが考古学の発掘でわかっています。またオーストラリアのアボリジナルの人々は数万年前から農耕を行っていたと主張する本『ダーク・エミュ―』が最近出版されているそうです。

ほかにもこれまでの近代農業とは異なる農業があることがアンデス山脈などの事例をもとに紹介されていきました。この地域では近代農業のように同じ作物を同じ場所で大量に育てるのではなく、同じ畑に複数の作物を混ぜて栽培されています。北インドでも混作が伝統的に行われてきました。バラナジャという手法ではなんと12品種の麦や豆などを一つの畑で栽培します。この多品目少量栽培により、作物はよく生育し、栄養価も高くなるのだといいます。

小田さんは講義の最後に自然が本来持つ力について語られました。『奇跡のリンゴ』1)としても有名な木村秋則さんの取り組みについての紹介です。これまでの常識を打ち破り、無肥料・無農薬で土を豊かにしリンゴを生産した事例が紹介されました。

近代農業以前の農業のやり方に近代農業の持つ問題点を乗り越えるヒントがあるのではないか。小田さんのメッセージ、実に明快でした

今回小田さんは、時計台サロン初の文系からの登壇者となったそうです。研究分野が理系・文系とまったく違うように見える石黒さんと小田さんですが、近代農業とは異なる農業いま求められているという共通点がありました。

講座終了後は質疑応答。「連作の危険性をお話なさっていましたが、場所によってはむしろ連作を奨励するところもあります」「近代農業には食糧増産などの意義もあると思います」など、多角的な視点からの意見や質問が投げかけられました。

Zoomのチャット上からは道東で農業を行っている方からの質問も寄せられ、実社会と密接につながった講座であることが伝わってきました。

講師にインタビュー

終了後、講師お二人にインタビューしてみました。

今回、近代農業の限界に対するたいへん示唆的な講義となっていました。質疑応答も大変盛り上がっていましたね。時計台サロンのような対話的な場についてどのように感じていますか?

石黒さん:参加者の方がどういう考えをされているのかも聞けるし、面白いですね。

小田さん:実際に農業をなさっている方からの質問もあり、現場に根ざしているので大学の中とは違った緊張感というのか、響いてくる感じがあってとてもやりがいがあったように思います。私は農業の専門家でもなんでもないので緊張したんですけど、そういう方のヒントになれば登壇した甲斐もあるのかなと思いました。

時計台サロンの形で一般の方に講義をすることにどのような意義があると感じますか?

石黒さん:こういう形で社会の人と直接つながる場所があるのが素晴らしいことだと思います。環境問題にしても農業問題にしても、解決していくためには研究者と地域住民や市民・行政の人たちの協同によってどういう事ができるか決まります。色んな人と交流し、こちらもともに学べるというきっかけになる場所になっているのではないかと思います。

小田さん:現場の方と交流ができるのもいいですね。たとえば講義で出ていた木村秋則さんも農家さんですよね。農家さんって経験から培ってきたものがありますね。まさに自然から学んだ知恵があると思うんです。むしろ研究者のほうがそこから学ぶ必要があると思うのです。

私が石黒先生を尊敬するのは農学の教授であるにも関わらず木村秋則自然栽培農学校(注 木村秋則さんが校長を務める、仁木町にある学校)に一生徒として参加なさっている謙虚さなんですね。実は、私も同じ学校で以前学んでいたので、石黒先生は後輩にあたります(笑)

インタビューを通して、時計台サロンの本編だけではわからなかったお二人の共通点を知ることができました。

10年を超える歴史。時計台サロンの源流を探る!

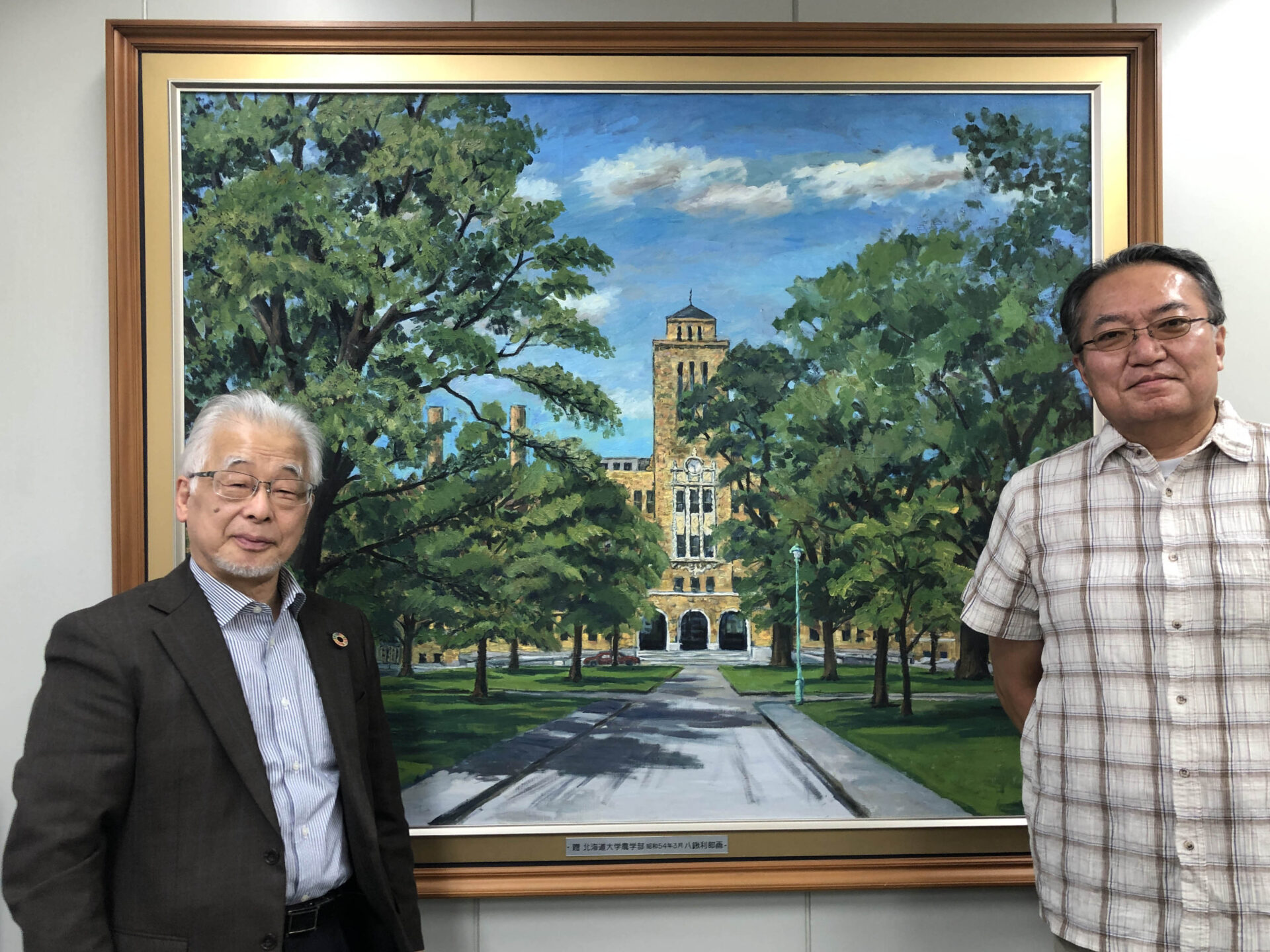

時計台サロンは長く親しまれてきた歴史あるイベントです。関係する方々にお話を聞き、その源流を探ってみることにしました。松井博和さん(元農学部長・名誉教授/札幌農学同窓会理事長)は時計台サロンのスタートの時期についてこう語ります。

「2004年に北海道で遺伝子組換え作物に関する条例を制定するという動きがありました(2006年1月に条例施行)。私が座長として審議に当たったのですが、一般の方から遺伝子組み換え作物に対して様々なコメントを多く聞いていました。遺伝子組換え作物をどうするか判断するにはやはり科学的根拠に基づく決定も必要になります。このやりとりから一般の人が科学的な知識を身近に学べる環境を用意する重要性を痛感しました。

そこでスタートさせたのが時計台サロンです。発足した2012年は札幌農学校2期生の新渡戸稲造の生誕150周年を迎えることも受け、広く市民の方に農学部の取り組みを知っていただくことも含めて開始しました」

それ以来、時計台サロンでは農学部の研究を元にして北海道農業の今後や人材育成などのテーマを取り上げてきました。研究者が研究会で話すのとは違い、一般の方や農業を従事している人に対してもわかりやすい場とすることが志向されてきたのです。札幌市時計台で開催してきた理由もそこにあると松井さんは言います。

「北大の中で講義を行っても、一般の人にはなかなか入りづらいところがあります。なので札幌のまちなかで気軽に立ち寄っていただける意味も込めて時計台で開催しています。札幌農学校と関わりが深い時計台で開催することで農学部の歴史も知っていただければと思っています」

このような理念と背景をもつ時計台サロンは、北海道新聞社との連携協定のもと、北海道農業の発展や活性化、人材育成、市民の理解促進のために開始された側面もあります。その後2017年頃から大学全体の公開講座としても開催されるようになりました。

「これまでの59回の講座一覧を見てみるとテーマも講師も多様なものとなっています。まさに農学部と北海道新聞のコラボの賜物でしょう」松井さんと同じく第1回から時計台サロン運営に関わっている久田徳二さん(農学研究院 客員教授)はこう語ります。始まった当初、久田さんは北海道新聞社側の担当として運営に関わっていました。こういった北大外からの連携もあるからこそ価値ある場が維持されているのですね。

運営の裏側を聞いてみた

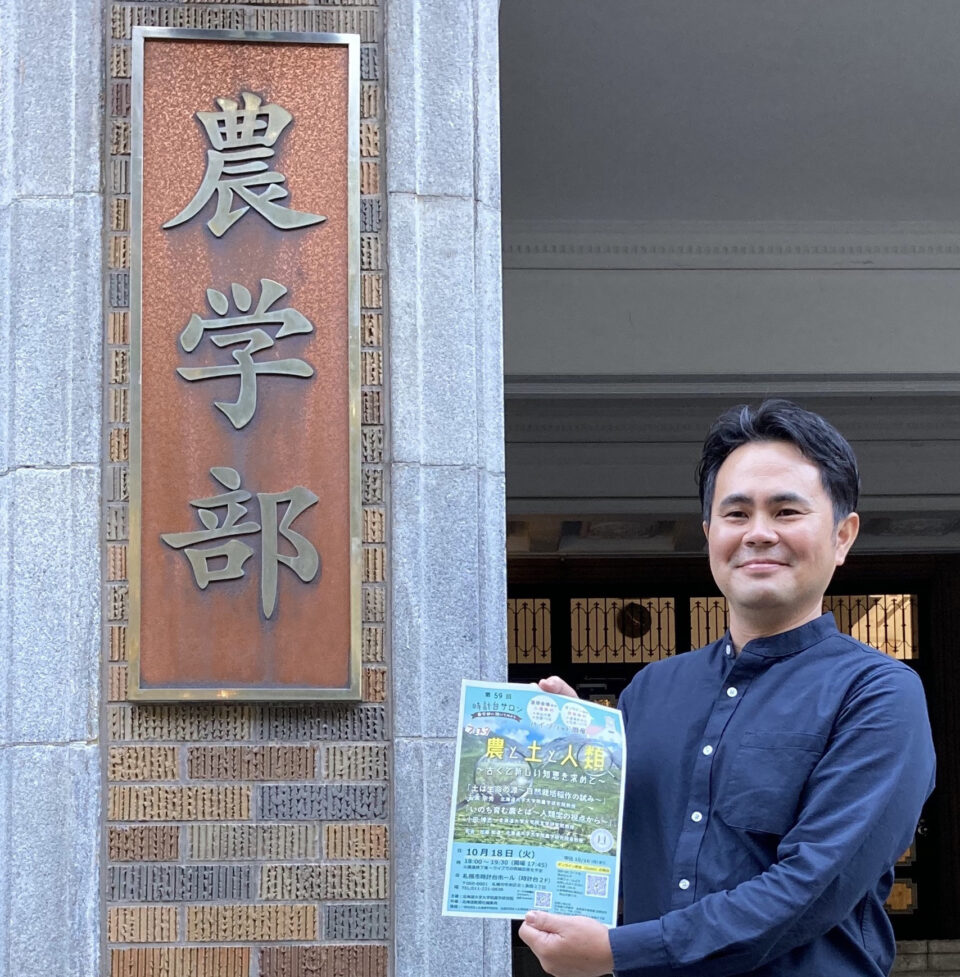

発足以来、時計台での開催にこだわってきた時計台サロン。毎回外部の会場で、なおかつ2人の研究者が話をするというイベント、何かと準備が大変なのでは…? 時計台サロン実行委員会委員長で農学研究院 教授の当真要(とうま・よう)さんにお話を聞いてみました。

「今回はオンラインとリアル会場でのハイブリッド開催でしたが、実は時計台のなかにはWi-fiが飛んでいないのでポケットWi-fiでつないでいるんです。備え付けのスクリーンが時計台にないので、農学部のスクリーンを時計台様のご厚意で預かってもらい、毎回設置しています。また、プロジェクターや配信機材は毎回持ち込んでいます。

時計台閉館後 一般のお客さんがいなくなってからの準備となりますので、毎回開始前の17:30くらいから委員の先生たちやゼミ生・事務の方と一気に準備をしています。

時計台サロンでは毎回、農学部の各学科から集まった委員から直接案を出してもらい話し合っていきます。次回のテーマを考える際も参加者からのアンケートを読み、皆さんが興味を持っているテーマやアイデアを参考に考えています」

こうやって参加者の方の声を活かしながら運営なさっているのですね。運営側の視点も知ることができ、時計台サロンの魅力がさらに伝わってきました。

取材を終えて

札幌市時計台は1878(明治11)年に建築され、約150年もの時を刻んできました。時計台ができたころ札幌農学校で学んでいた新渡戸稲造も2012年に生誕150周年を迎え、これを記念してはじまった「時計台サロン」も、すでに10年が経過しています。

歴史を刻む時計台のなかで、札幌農学校時代から続く農学の研究を学べるのが時計台サロンの魅力なのではないでしょうか。公開講座だけではなく時計台サロンに関わっている人たちの声を聞き、農学部の持つ歴史の厚みとロマンを感じる取材となりました。

(ただ、会場の特性上 若干寒いです。いらっしゃる際はコートをお忘れなく!)

さて、第1回は「近代日本語教科書を読む」、第2回は「時計台サロン 農学部に聞いてみよう」と北大の公開講座を堪能してきた私。

いずれも1回の公開講座の裏に研究者の熱意がふんだんに詰まっているのを感じました。ただ受講するだけではなくその奥にある研究者の熱意も感じていただくと公開講座が楽しくなってきますね!

参考文献:

- 石川拓治(著) 「NHKプロフェッショナル仕事の流儀」制作班(著) 2008:『奇跡のリンゴ―「絶対不可能」を覆した農家 木村秋則の記録』幻冬舎

次回の第60回「時計台サロン 農学部に聞いてみよう」は令和4年12月13日(火)。18:00-19:30開催です。「北海道の米と水田は今(おコメ企画第1弾)」とのテーマで開催されます。詳細はこちらです。

なお、「時計台サロン」も含めた令和4年度の公開講座一覧はこちらにまとめてあります。

石黒さんを紹介しているこちらの記事もご覧ください

小田さんを紹介しているこちらの記事もご覧ください