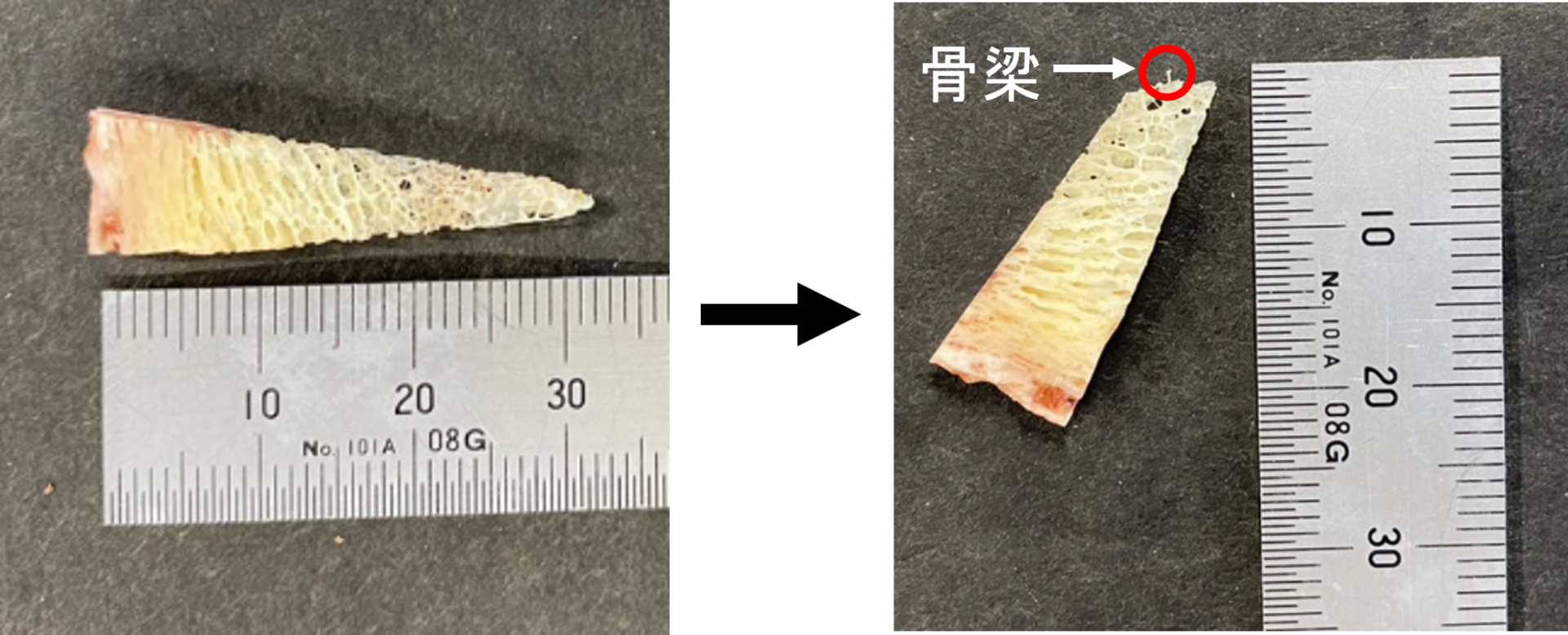

「これとか良い骨梁(こつりょう)じゃないですか?」「いや、良いんだけど端に近すぎるからだめかな~」なんて会話をしながら、先輩と一緒にスライスしたヒトの骨をまじまじと観察する。これは実験のための試験片を作製している時の話だ。ヒトに限らず、脚の骨などの長い骨の内部はジャングルジムのような構造になっていて、ジャングルジムの柱が私の研究対象である骨梁だ。私たちが探している「良い骨梁」とは、力学試験に適した1本のことを指す。これを見つけるのが大変で、この研究を始めたばかりの私は観察眼を磨かなくてはならない。しかも、コツコツ採取するだけでは終わらない。最終的にはコンコンと破壊して、骨梁の強さを調べるのだ。

【笠井茉莉・工学院修士1年】

工学院なのに骨?

私は人や生活に関わるものづくりに興味があったため工学部の機械系に入学した。私が大学に入る前は、機械系といえばロボットを作ったり、機械をコンピューターで制御したりというイメージしかなかった。だが実際は、工学部が対象としている分野はとても広く、材料の特性を計測することもそのひとつである。プラスチックや金属などの人工物を計測対象としている研究室が多いなか、私が所属している研究室では骨や歯などの生体材料を取り扱っている。生体材料も他の材料と同様に、硬さや力を加えたときの変形などを計測することができ、これにより加齢や病気による影響を調べることができると考えている。

私の研究対象は骨である。部位にもよるが一般的に、骨は外側と内側で構造が異なる。骨の外側はぎっしりとしていて硬い。最初にも少し触れたが、骨の内側は海綿骨と呼ばれ、立体的な網目状でスカスカな構造である。これは骨を丈夫に保ちつつ軽くするためだ。一般に骨内部の強度は構造に依存する。ただし、網目を構成する骨梁は1本1本が1mm以下と小さく実験するのが難しい。そのため、実はその特性はよく分かっていない。

破壊する理由

せっかく採取した骨梁を破壊する理由とは? 破壊強度は試験片を破壊することで得られる。骨梁の破壊強度を調べることで、最終的に骨疾患や治療薬の開発に役立つかもしれない。

例えば、高齢者が転倒して背骨にヒビが入ったとしよう。徐々にヒビが進行することもあれば、急にヒビが進展して突然ぽっきりと折れてしまうこともある。骨の折れ方、つまりは破壊のメカニズムを研究することで正確な予測や治療ができるようになる。また、骨粗鬆症患者の骨折は骨内部の骨梁が多く占めるところで起きやすいことが知られている1)。

よって、骨梁の破壊強度を調べることで、骨折のメカニズムの解明や適切な治療につながる。

破壊の測り方

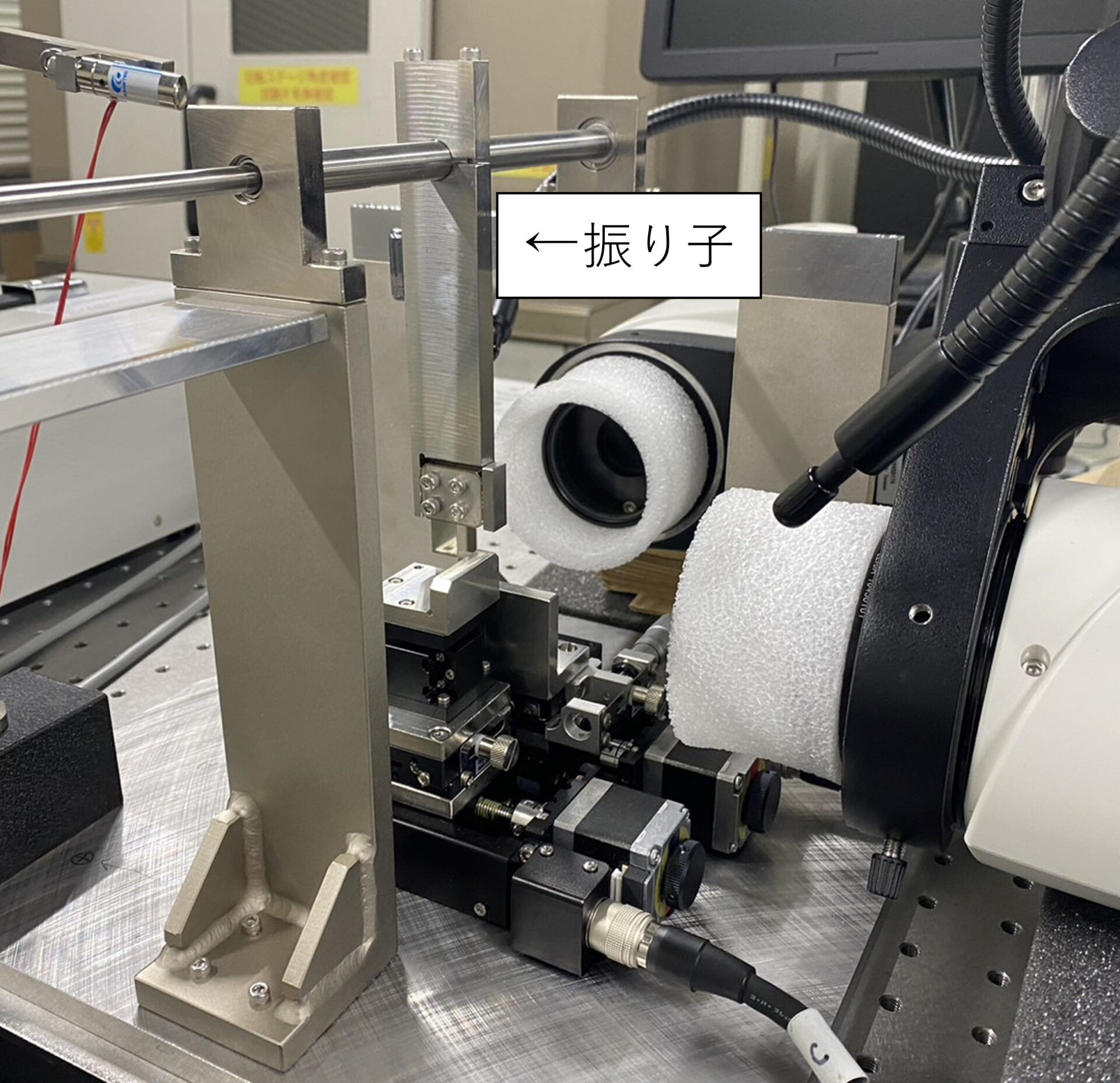

1 mm以下の小さな骨梁をどう調べるのか?先に述べたように、骨梁1本をの特性を調査した先行研究は少なく、特に強度を測った例は非常に少ない。さらには、衝撃を与えて強度を測った前例はない2)。そこで、修了した私の先輩はなんと強度を測るための振り子型の機械を一から設計したのだ。

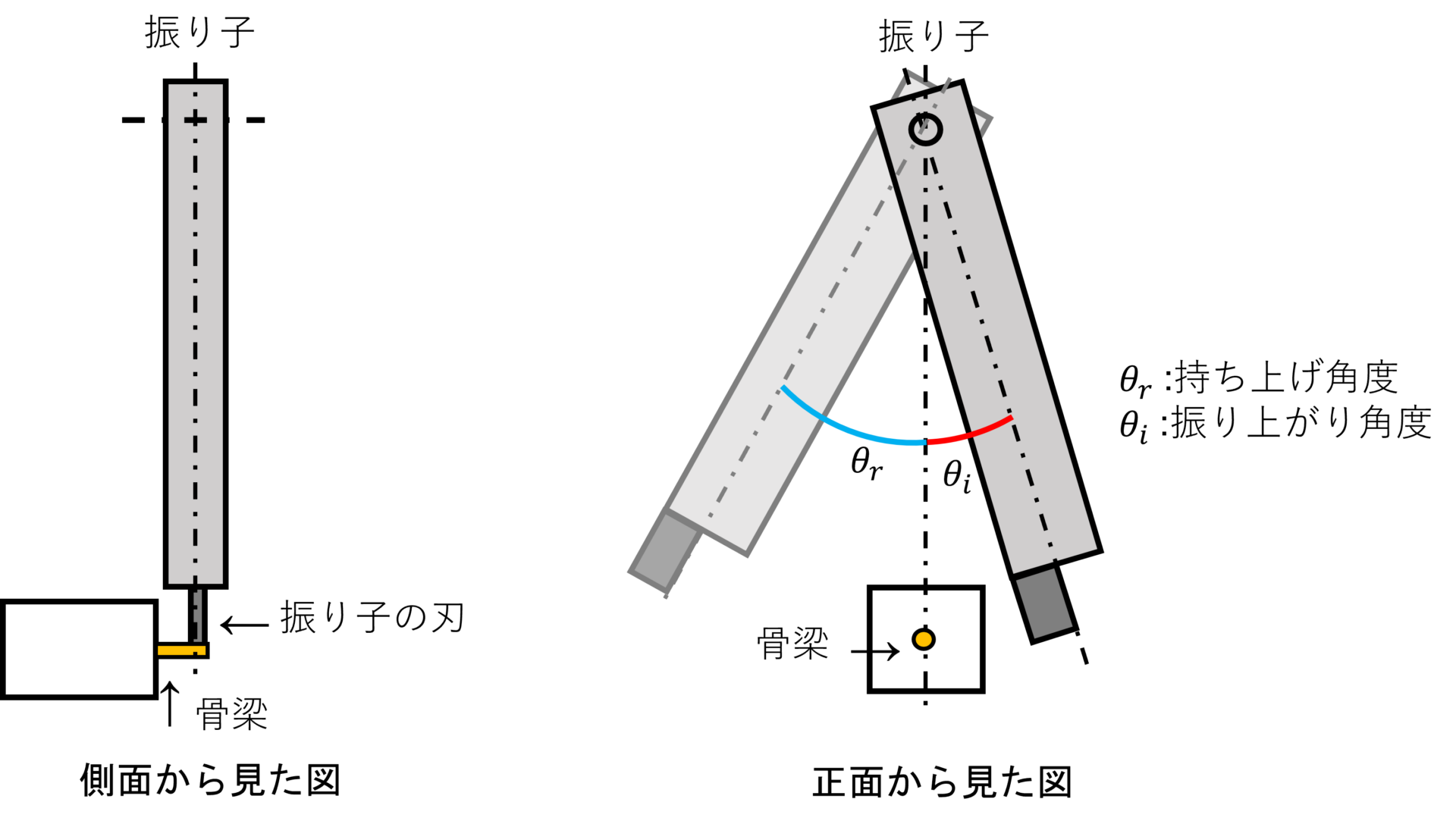

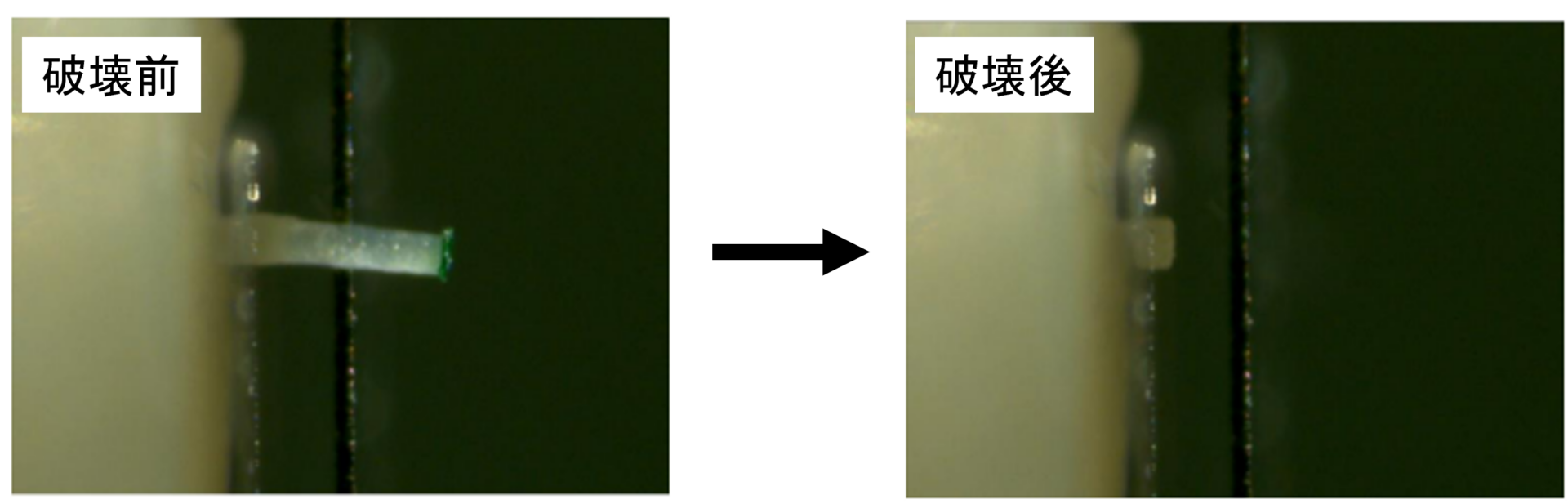

この試験機では、試験片の土台をアクリルに埋め込んで骨梁だけを露出させ、振り子を使って骨梁を1回のスイングで破壊する。振り子を持ち上げた時の角度と骨梁を破壊した時の角度の差から、骨梁を破壊するのに必要なエネルギーが求められる。そうして、得られたエネルギーから骨梁の強度が評価できる。ただし、この試験機は一から設計された試作段階のものなので、振り子の長さを変えたり、センサーを変えたりして再構築する必要がある。私の研究では試験機を改善することでより精度良く計測できる試験方法にすることを目的のひとつとしている。

冒頭ではヒト試験片を採取していたが、私の研究ではウシの骨を対象とする。というのも、ヒトの試験片は非常に貴重なものなのだ。まずはウシの試験片で実験を進めて計測方法を確立させてから、最終的にヒトの試験片の測定をするという算段である。

目指せ骨梁破壊マスター!

実は、私がこの研究テーマを始めたのは修士に入ってからである。学士では全く別の研究をやっていたが、修士からでも研究テーマは変えられると聞き、好奇心から別の分野を選んでみようと思い立った。そして、せっかく変えるなら研究室が長年行ってきた骨の強度に関する研究テーマを選んだ。

このテーマを開始してからおよそ2か月。まだ本格的には研究は始動していない。しかし、先生や先輩の話を聞いたり、論文を読んだり、先輩の助手として試験片採取の手伝いをする中で、だんだんと骨のおもしろさに引き込まれつつある。最初は先輩が指さしている骨梁すら見つけることができなかったのに、今では積極的にスライスした骨を手に取って骨梁を探しては先輩に「この骨梁どうですか?」なんて聞いている次第である。

今後は、自分で試験片を作製したり、実験条件を変えながら実験を繰り返し、最適な試験法を世界ではじめて確立したい。そのためには修士課程を通してやるべきことはたくさんある。そしてゆくゆくは、ヒト骨梁の強度も調べてみたいと思っている。「笠井さんには僕より骨梁破壊について詳しくなってもらいたい」という先生の言葉を胸に骨梁破壊マスターになるべく、今後も日々コツコツと研究を続けるつもりだ。

参考文献:

- 厚生労働省,重篤副作用疾患別対応マニュアル,2018年6月https://www.pmda.go.jp/files/000224759.pdf (参照:2023年5月22日)

- 山田悟史,小林実柚,沼田耀平,東藤正浩,振り子式衝撃試験による海綿骨骨梁の強度評価法,日本機械学会第35回バイオエンジニアリング講演会,日立システムホールズ仙台,2023年6月3日.

この記事は、笠井茉莉さん(工学院修士1年)が、2023年度大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

笠井さんの所属研究室はこちら

工学院 人間機械システムデザイン専攻 バイオメカニカルデザイン研究室(東藤正浩 教授)