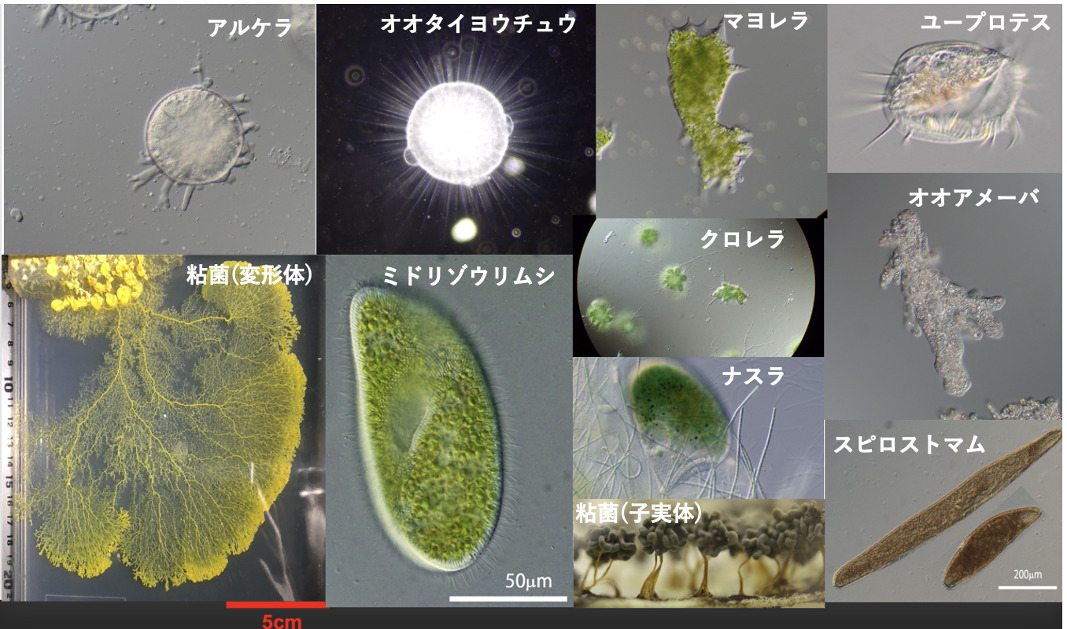

一つの細胞のみで成り立つ単細胞生物。人間が37兆個もの細胞からできていることを考えると、彼らは人間より単純な行動しかできない生き物たちと考えるのが自然です。しかし、単純な行動しかできないにも関わらず、彼らは約10億年前から地球上に生息しており、気候変動を乗り越えて現在まで種を残し続けている。脳など神経系が存在しないたった一つの細胞で、常に変化し続ける環境に適応する彼らは本当に単純な生き物なのだろうか? 細胞の適応能力を問う研究に迫ります。

【石浦卓也・生命科学院博士1年】

What’s粘菌?

私の研究対象は「ネンキンです」と人に話すと、「年金?あれ文系だったっけ?」と言われます。「ねばねばした菌って書いて粘菌!」というと「納豆みたいなやつ?」と言われなかなか伝わらない生き物…それが粘菌。

粘菌はpensionではなくslime mold アメーバの仲間です。

粘菌について少し詳しく!

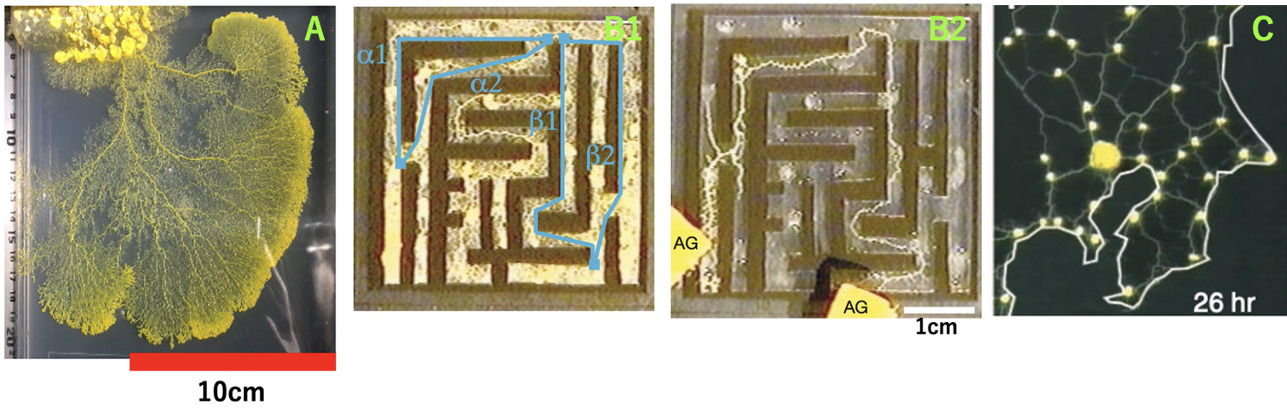

私が研究対象にしている粘菌Physarum polycephalum(モジホコリ)は単細胞生物アメーバの仲間、黄色いマヨネーズのような見た目をしています。大きさは、数センチ~数メートル、ギネス記録には6 ㎡の記録があります。多核であり、細胞が切り刻まれても、核が残っていれば、そこから大きくなることが可能。また、成長したもの同士再度融合することも可能。イメージとして某ゲームに出てくるスライム。スライムが集まったらキングなんちゃらになり、切られたらバラバラのスライムになって動き出せる。

有名な実験として、迷路を解くこと1)(図2 B1,B2)、東京の鉄道網を再現したもの2)(図2 C)がある。それらはイグノーベル賞を受賞しました3,4)。

実は身の回りにも?粘菌の生態

上記においての粘菌の実験では寒天の上ばかり、野生の粘菌はどこに生息しているのでしょうか?

実は、身の回りにも住んでいます!森の中だけでなく、道端の朽木や、ガードレールなどにも生息しているのです(図3)!野生の粘菌を探しに北大校内の森を散策するとさまざまな種類の粘菌を発見することができます。

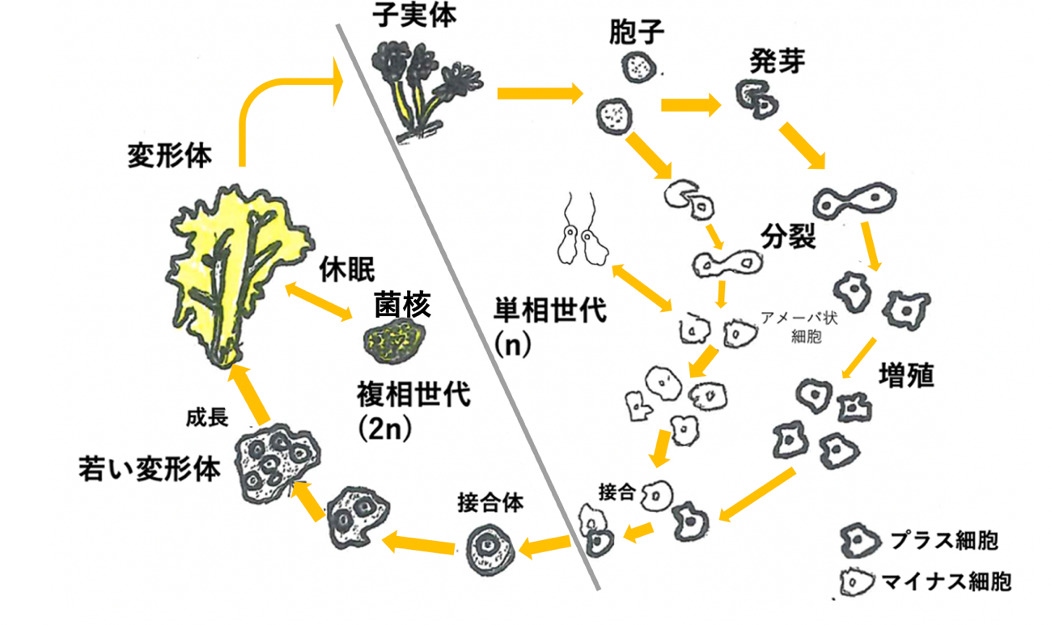

粘菌の生活環

野生の粘菌の写真を見ると、図2と見た目が全然違う。同じ粘菌には見えないと思われるかもしれません。しかし、図2も図3も同じ粘菌です。なんと彼らは環境によってフォルムを変えることができるのです。そして、それらは生活環と呼ばれています。野生で見つかるものの多くが図3のような子実体と呼ばれる形態で、先端の胞子嚢の中にたくさんの胞子が詰まっています。これらが風に運ばれて湿度が高い場所に落下すると、そこで発芽し、アメーバになり変形体になります。そして環境が悪くなると、子実体を作り、胞子になって風で遠くに飛ばされるという生活環(図4)で粘菌は生活しています。

ここが凄いぞ粘菌

ここで有名な粘菌の実験を紹介します。それは、粘菌が時間を記憶するのかという実験です5)。

粘菌は、低温低湿度の環境に曝されると動きを止めます。この刺激を、1時間ごとに与えていきます。その作業を3回ほど繰り返しても刺激の度に粘菌は動きを止めます。そして4回目のタイミングでは刺激を与えないで様子を見ます。すると、刺激が来るであろうタイミングにあわせて自発的に減速しました。5回目のタイミングでも減速を行い、まるで、刺激が来る周期を把握しているような振る舞いをしました。つまり粘菌は原始的な時間記憶能力を持つ可能性があります。

私が粘菌生活を選んだわけ

私は毎年ユニークな研究が表彰されるイグノーベル賞が好きでした。大学で何か研究する時は、何か面白い研究がしたいと漠然と思っていました。そして、研究室見学の際にイグノーベル賞で聞いたことがあった粘菌に出会いました。ただ、当時は単語を知っているだけでどんな生態系をしているのか粘菌を研究して何になるのかわかりませんでした。なぜ粘菌を研究するのか先生に伺うと、「粘菌には脳などの神経系がありません。それなのに時間を記憶するような振る舞いを見せる。人間の脳の中に新たな脳みそがあるわけでなく、化学反応などで記憶などを司っている。粘菌は人間の複雑すぎる化学反応を単細胞で単純に教えてくれるかも知れない。」とおっしゃられました。その言葉を聞き、私はハッとしました。日々の生活の中で様々な場所に行き、見聞きし、出来事の記憶を行う。それら全てに脳を使用しています。しかし、そこで考えが止まっていました。脳がどのような方法で行動や記憶を制御しているのかを何も考えていませんでした。そして生物の分野でその謎を解き明かしたいと思いました。

脳などがなくても環境に適応し、長い年月を生き抜いてきた単細胞生物。人間のように複雑になってしまった多細胞生物の秘密を、単純ゆえにわかりやすく教えてもらえるのではないか。その洗練された単純さと不思議さに興味を惹かれ私は粘菌生活を選びました。

粘菌生活の今後

現在私は、粘菌の水に対する応答について研究しています。これまでは寒天ゲル上での⾏動のみが着⽬されており、野生での粘菌変形体での行動は詳しく調べられていませんでした。私は、湿潤な環境にいる粘菌は水に晒される機会が多くあると考え、粘菌を水没させると細胞表⾯に気体を付着させ浮上することを発⾒しました。粘菌はどのようにして細胞表面に気泡を付着させているのかを現在調べています。これが解明されれば、粘菌を参考にしたライフジャケットなど自然界の仕組みから技術開発に活かす バイオミミクリーなどの分野に活かせるかもしれません。

参考文献:

- Nakagaki,T., Yamada,H., Tóth,A. 2000: “Maze-solving by an amoeboid organism”, Nature, 407: p.470.

- Tero,A., Takagi,S., Saigusa,T., Ito,K., Bebber,D.P., Fricker,M.D., Yumiki,K., Kobayashi,R., Nakagaki,T. 2010: “Rules for Biologically Inspired Adaptive Network Design”, Science, 327: 439-442.

- 日本経済新聞(2010)『日本人教授にイグ・ノーベル賞、鉄道整備に粘菌の知恵』, https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0100V_R01C10A0CR0000/, (2023年7月23日閲覧).

- 科学技術振興機構(2008)『粘菌も“学習”の研究成果で日本人にイグ・ノーベル賞』, https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20081011_01/index.html, (2023年7月23日閲覧).

- Saigusa,T., Tero,A., Nakagaki,T., Kuramoto,T. 2008: “Amoebae anticipate periodic events”, Phy Rev Lett., 100(1): 018101.

この記事は、石浦卓也さん(生命科学院博士1年)が、2023年度大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

石浦さんの所属研究室はこちら

生命科学院 ソフトマター専攻 ソフトマター生体物理分野 物理エソロジー研究室(中垣俊之教授)

研究室HP