北海道大学農学研究院の長谷川英祐さんが、2022年にJournal of Ethologyにて掲載した論文において、掲載誌Journal of Ethologyからその年の掲載論文から最も優れた論文に与えられる賞、Editor’s Choice Award 2022を受賞しました。 さらに、出版元であるSpringer-Natureからもその年の優れた科学的ブレイクスルーを成し遂げた研究として、2022 Research Highlights -Evolutionary Biologyを獲得しました。

長谷川さんが行った研究は、有性生殖誕生の謎に迫ったものです。なぜ、生き物の多くは“性”を持つようになったのでしょうか。有性生殖のしくみと、ブレイクスルーとして評価された長谷川さんたちが提唱する仮説を漫画を使って解説します。

【大内田美沙紀・北海道大学CoSTEP】

有性生殖のパラドックス

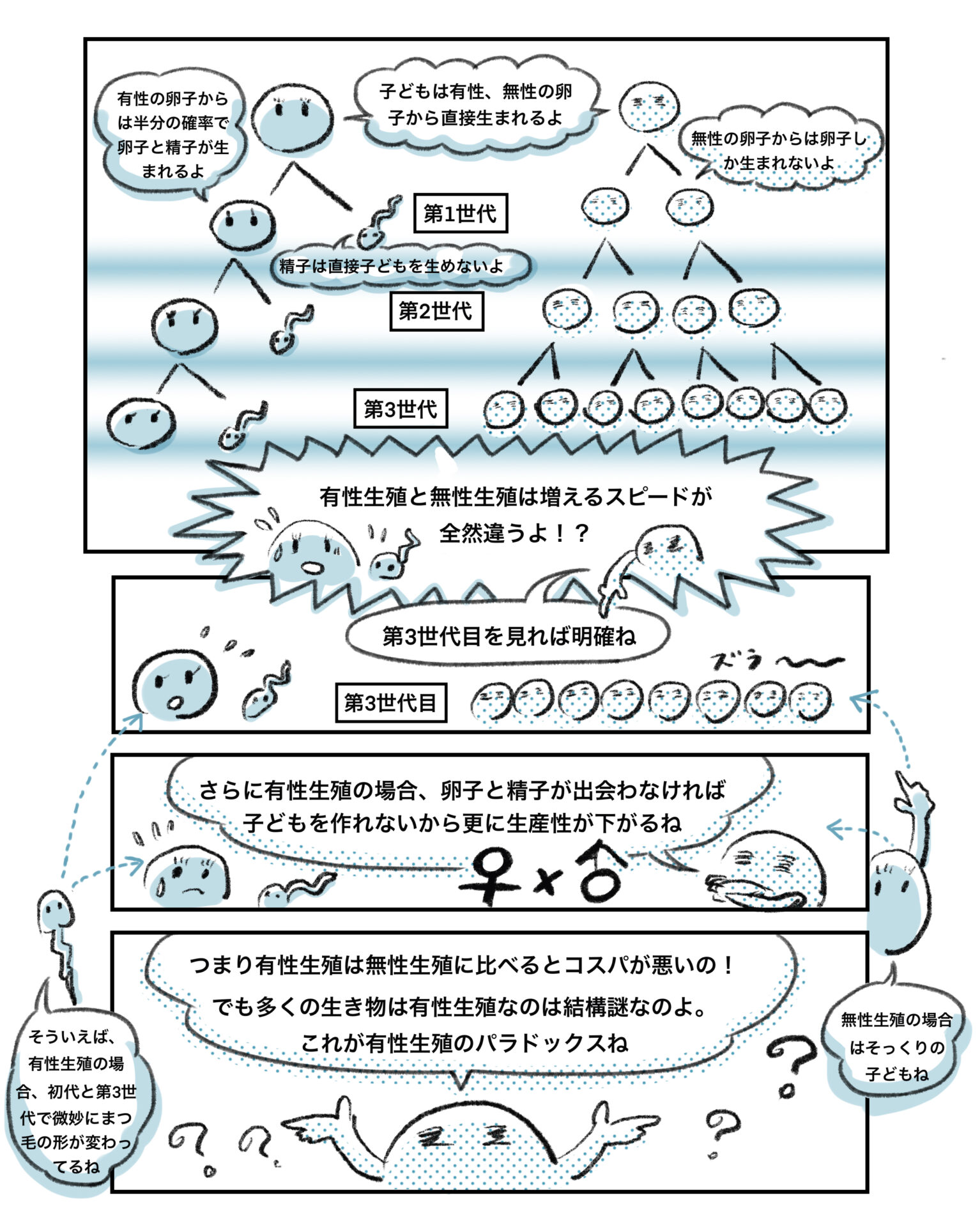

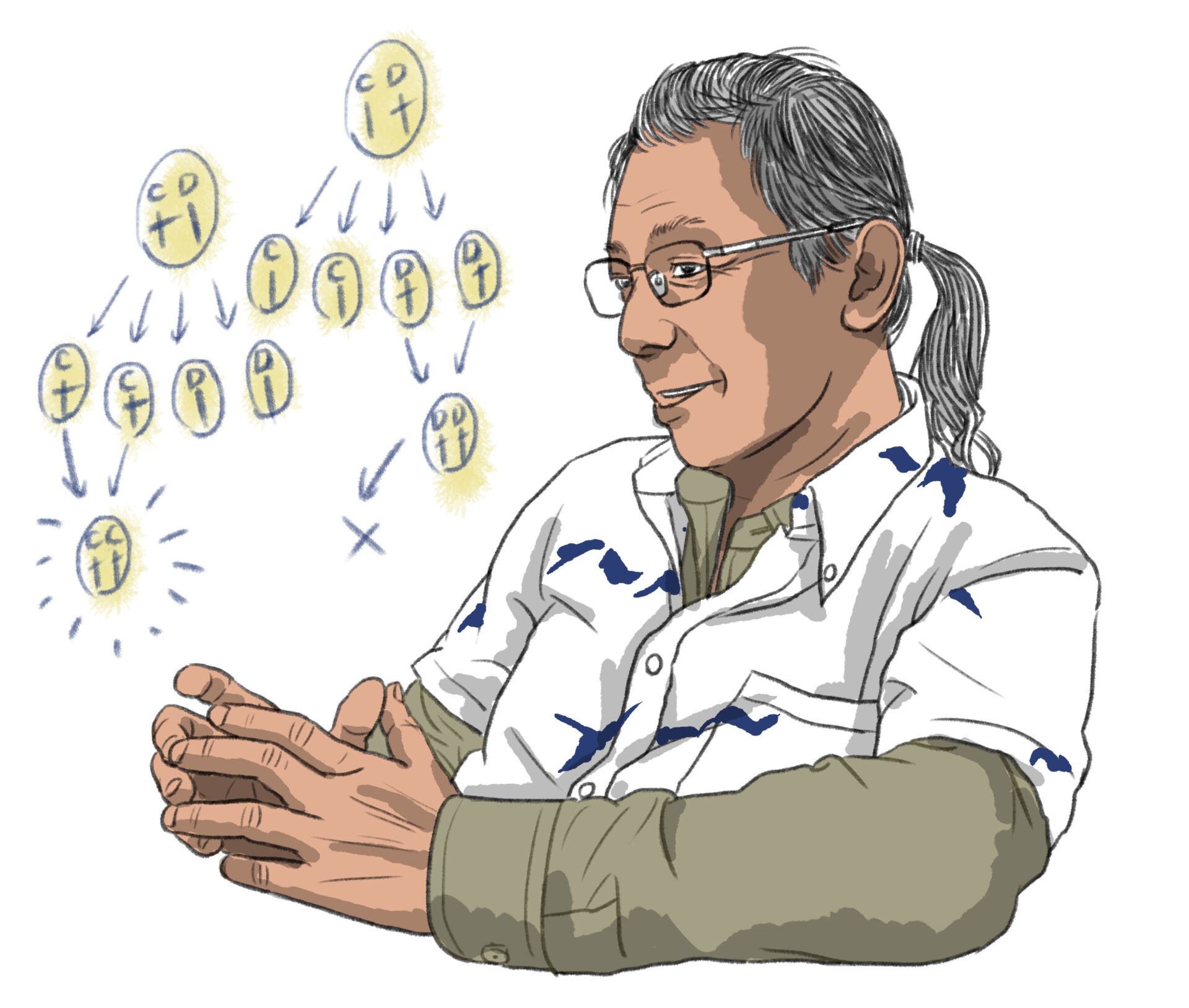

有性生殖とは、雌雄が持つ配偶子(卵子と精子)が接合し、DNAの交換を行うことで両親と異なる遺伝子を持つ子孫が生まれるしくみです。地球上のほとんどの生き物はこの有性生殖によって子孫を残しますが、もともと無性生殖 (DNAの交換を行わない繁殖方法)から進化したと言われています。無性生殖ではすべての遺伝子が子供に伝わりますが、有性生殖では半分しか伝わりません。また、雌雄がある場合は、オスは子供を産まないので、無性生殖に比べて、個体の増殖率が半分になってしまうのに、異形配偶子性(形の違う配偶子を持つ)が現在の主要な有性繁殖のモードです。このような「性のコスト」と呼ばれるものがあるのに、なぜ、多くの生き物は有性生殖によって繁殖しているのでしょうか?

この謎を「有性生殖のパラドックス」といい、未だその謎は解明されていません。

減数分裂による遺伝子の多様性

ここで、有性生殖のメリットについても考えてみましょう。有性生殖は減数分裂によりDNAの交換を行うため、結果的に遺伝子の多様性が生まれます。遺伝子に多様性があることで、環境の変化に対応して生き残ることができ、さらに有害な変異を取り除くことができます。減数分裂とは、どのようなしくみなのでしょうか?

まとめると、有性生殖には多様性を持つメリットがありますが、下記のコストがかかっています

- 減数分裂によるコスト

- たくさんの雄を作るコスト

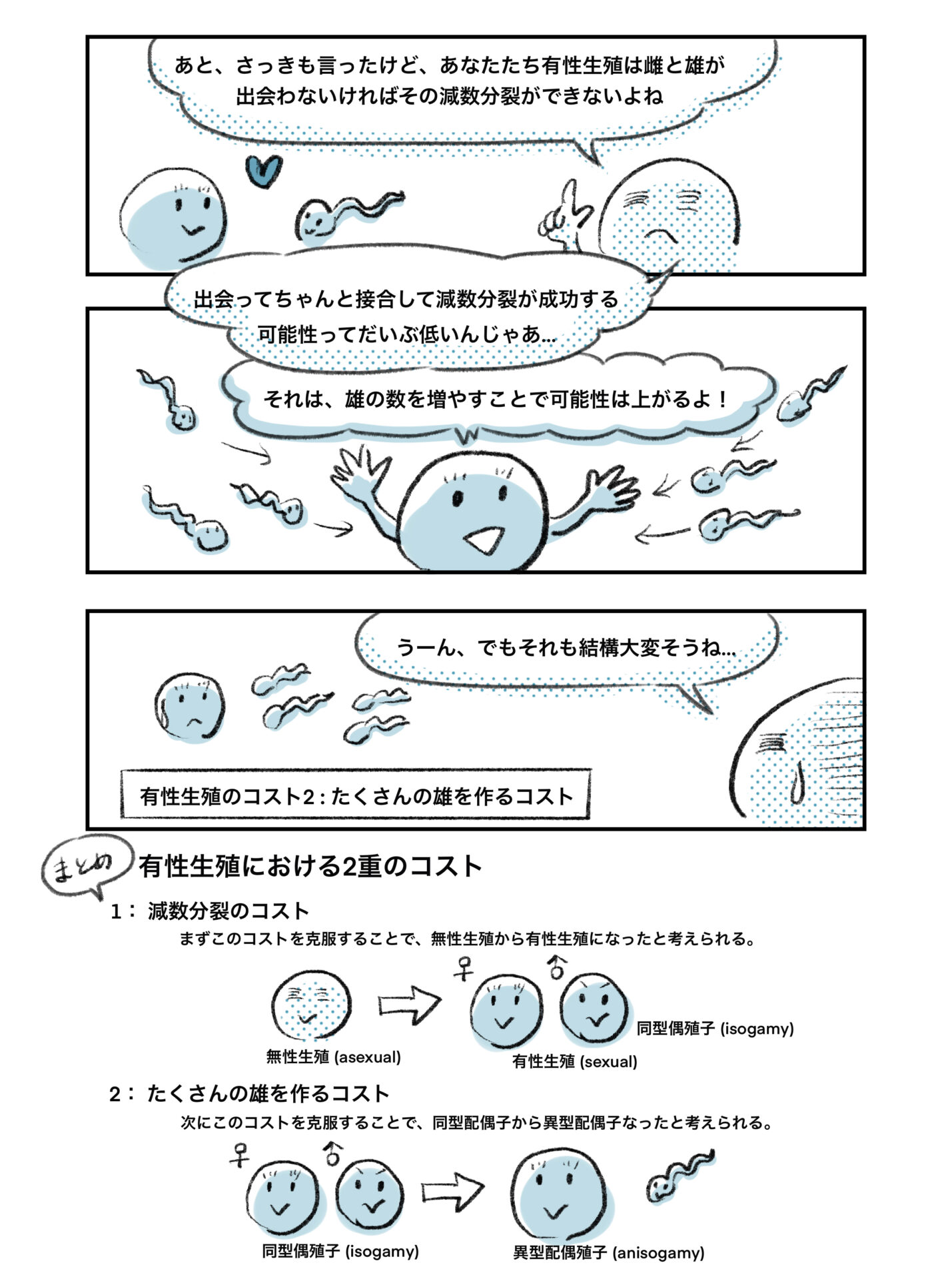

これらのコストをどのように乗り越えて生物は無性生殖(asexual)から有性生殖(sexual)、そして同型配偶子(isogamy)から異型配偶子(anisogamy)になったのでしょうか?長谷川さんたちが提唱する仮説を解説します。

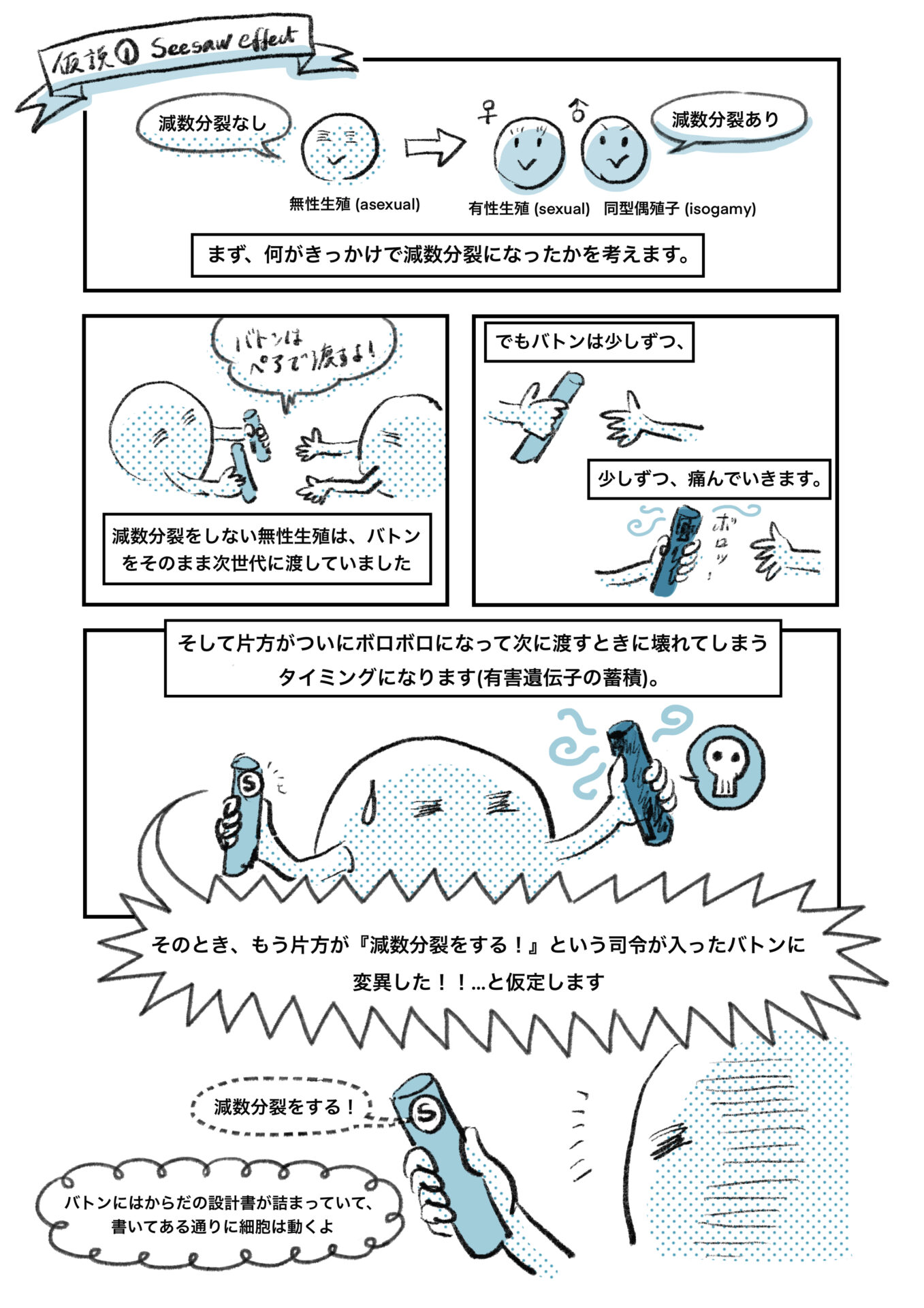

① 減数分裂によるコストはこう乗り越えた!〜“Seesaw effect”説〜

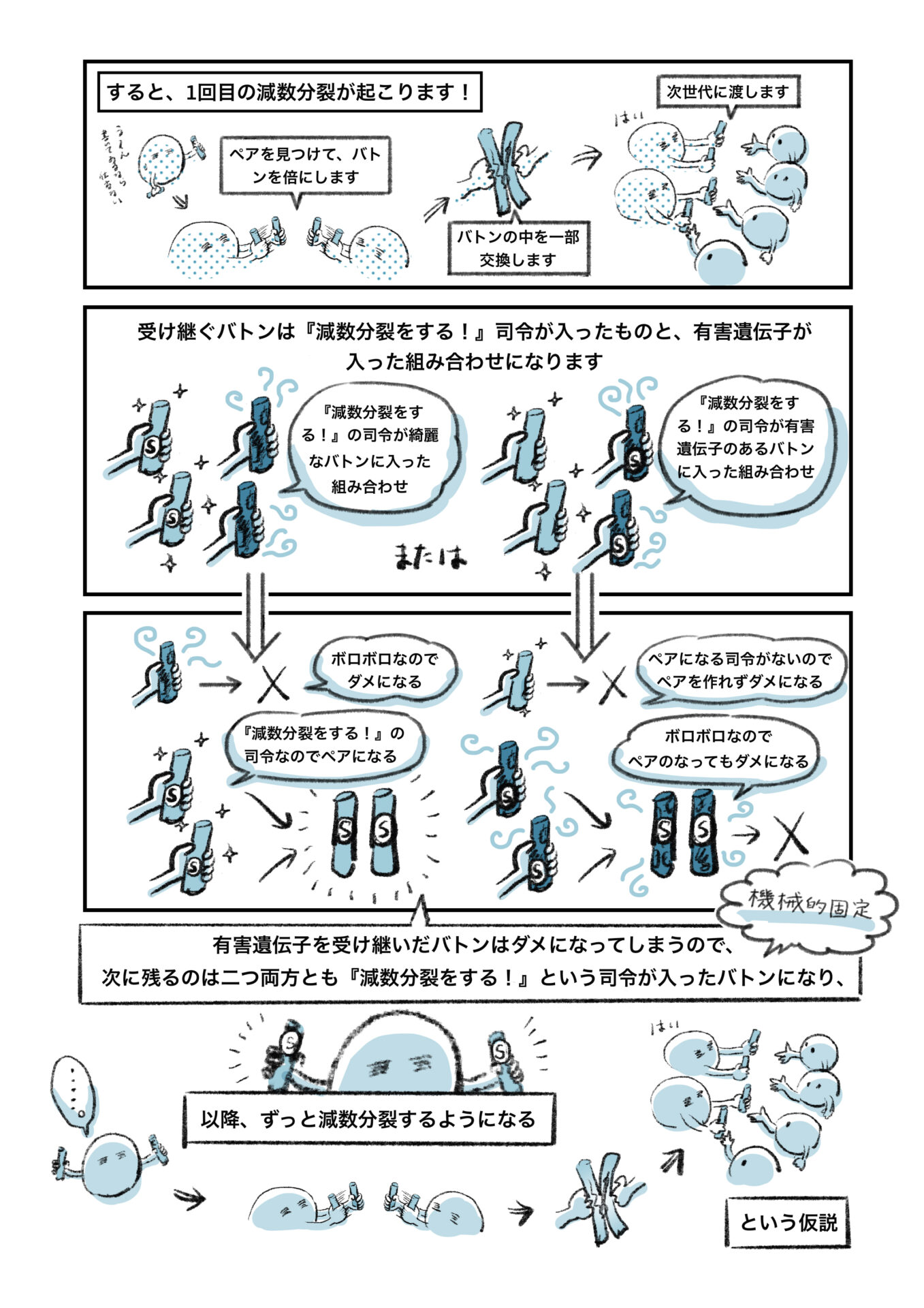

長谷川さんは、最初の有性生殖(isogamy)が起こったときに、その原因となる対立遺伝子が減数分裂と配偶子の再接合の過程で、遺伝子座上に機械的に固定してしまうことを見出しました。今までの研究は、無性型と有性型の混じった遺伝子プールで、有性遺伝子が広がって固定するためには、2倍より大きい性の利益が必要だと考えていましたが、新たに見出された機械的な固定は減数分裂の過程で自動的に起こるので、1回の繁殖で固定してしまいます。その時点で「減数分裂の2倍のコスト」も消失するため、知られていた性の小さな利益だけで無性生殖に勝てることがわかったのです。

漫画で示したように、初めての減数分裂が行われた際に、性アリルを含むゲノムがコピーされてnの配偶子二つ(互いにクローン)に分配されたと考えました。このとき四つ生じるnの細胞のうち、性アレルを含む2個だけが接合できるので、それ以降遺伝子座に性アリルが固定されます(機械的固定)。性アリルが固定されているため、減数分裂を行なっても有性生殖のゲノムは希釈されることがありません。

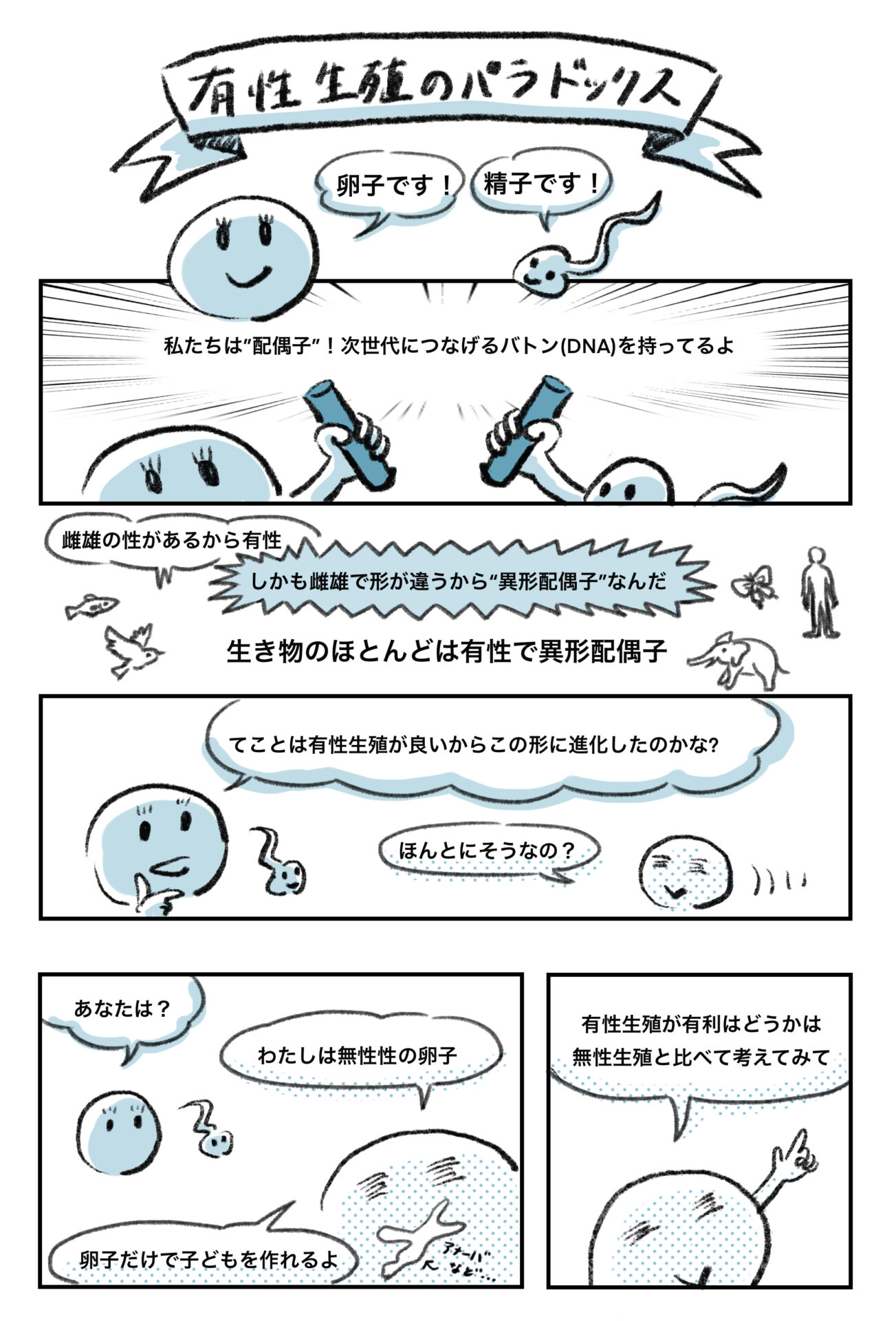

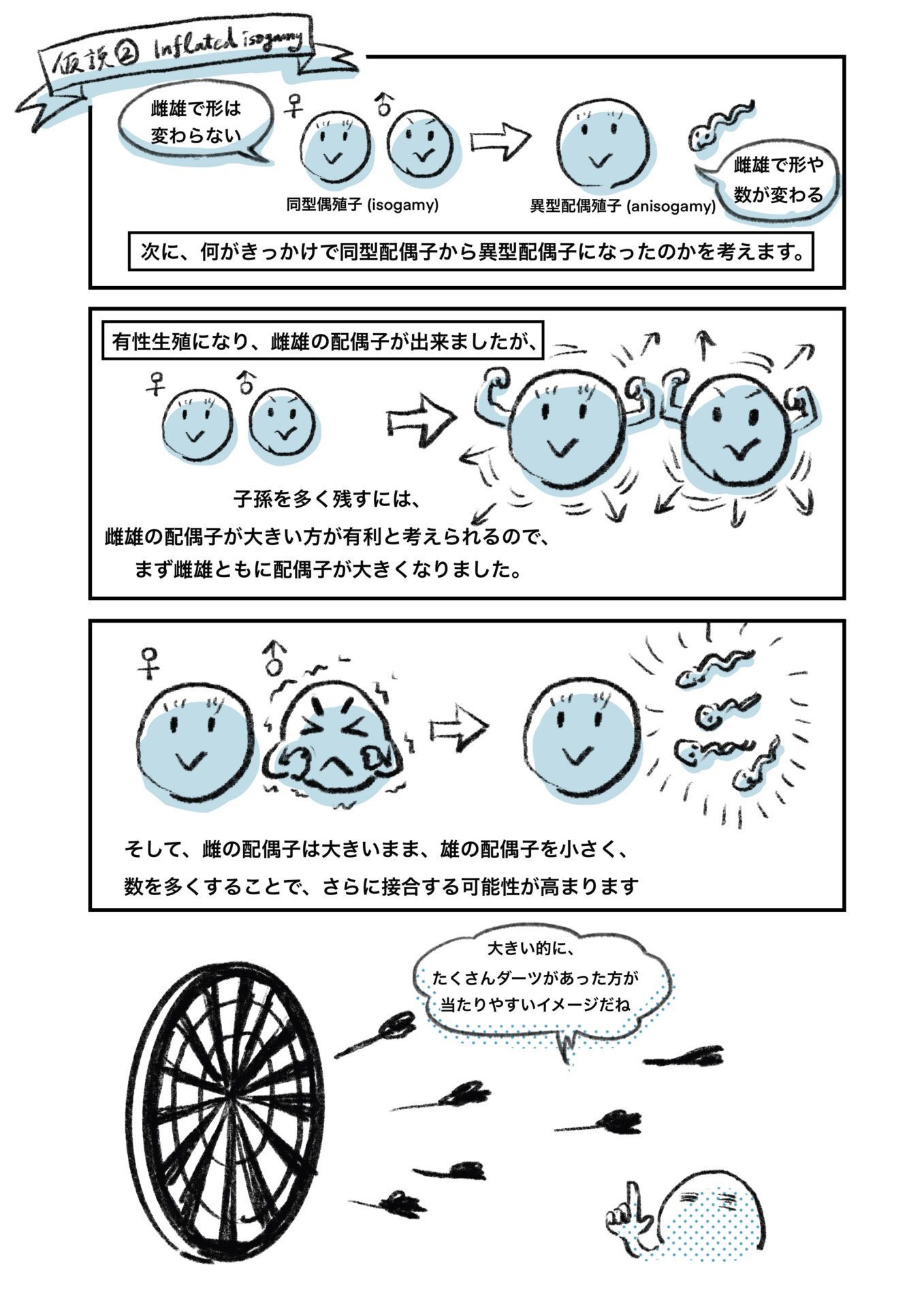

② たくさんの雄を作るコストはこう乗り越えた!〜 “Inflated isogamy”説〜

次に、長谷川さんは仮説①で有性生殖となった同型配偶子が、雌雄で形が違う異型配偶子になった仮説を考えました。

この仮説は単純に、よりエネルギーのある大きい配偶子が繁殖に有利であることから始まります。配偶子は雌雄とも大きくなり、はじめは雌雄とも同じ大きさだったのですが、雄は雌より小さく、数を増やした(オスになり精子を作る)方がさらに繁殖に有利であるので、まず雄が裏切りとして、小さな精子をたくさん作るようになりました。この裏切りは雌にとっても、少数の大型配偶子だけでは海水などの受精媒体の中で移動性の低さから相手と出逢えず、受精できないという問題を解決することとなったので、メスは配偶子を大きくし、受精卵の生存を保証するように進化しました。一言で言えば、オスの裏切りは雌雄の共生につながったのです。

ブレイクスルーとなったこれらの仮説

従来の定説では、性アリルが生じて、2倍より大きいその何らかのメリットによって最終的に固定に至ると考えられていましたが、そのコストを乗り越える説得力のある仮説はありませんでした。長谷川さんの仮説は、有性生殖の2倍のコストを超えるきっかけを順序立てて示し、特に機械的必然(性アリルを持つ細胞同士しか接合せず、同時に蓄積した有害突然変異も除去する)として性アリルが固定された仮説は画期的なアイディアとして常識を覆したと評価されました。

しかし、これらの仮説はまだ推論の域を脱しておらず、今後、無性生殖の出芽酵母の研究や単為生殖(減数分裂を行うが卵子のみで生殖する方法)を行う昆虫や爬虫類の研究、さらにこれまでの有性/無性生殖に関する研究結果を比較・解析することで強固となるエビデンスを見つけていく必要があります。

Boys, be ambitious!

最後に、長谷川さんからこれから研究者を目指す学生に向けたコメントをいただきました。

“『学問』は読んで字の如く、まずは『学』を『問う』ことから始まります。これまで信じられてきた事を根底から覆すことを恐れず、根本的に物事を考えて野心的になることが重要です。クラーク博士と同じ言葉、『Boys, be ambitious!』を捧げます。”

長谷川さんを紹介しているこちらの記事もご覧ください。

- 【クローズアップ】#17 働きアリの群れには必ず、働かないアリがいる(2013年6月10日)

- 【クローズアップ】#69 パラダイムをくつがえせくつがえせ〜科学をあとひとさじ面白くする方法(2016年7月27日)

参考文献

- 北海道大学 2022: プレスリリース「農学研究院 長谷川英祐准教授が2022 Springer-Nature, Research Highlights -Evolutionary Biologyを受賞」(2023年5月15日)。論文はY.Yasui and E.Hasegawa 2022: “The origination events of gametic sexual reproduction and anisogamy”, Journal of Ethology (2022) 40:273-284.