CoSTEPとダイバーシティ・インクルージョン推進本部の連携企画、ロールモデルインタビューFIKA。

FIKAとは、スウェーデン語で甘いものと一緒にコーヒーを飲むこと。

キャリアや進む道に悩んだり考えたりしている方に、おやつを食べてコーヒーでも飲みながらこの記事を読んでいただけたら、という思いを込めています。

第九弾は学生相談総合センターの鈴木育美さん。

鈴木さんは前職である女子少年院で勤務する中で少女たちが抱える問題の多様さ、複雑さを目の当たりにしてきました。一人一人と向き合うために自分も変わらなければ、と働きながら大学院で学び直していった結果、現在の臨床と研究を行うキャリアに行きついたといいます。そして、これまで少年院や刑務所で女性の生きづらさを感じてきた鈴木さんが真に願うのはダイバーシティの確保だといいます。

【森沙耶・いいね!Hokudai特派員 + ダイバーシティ・インクルージョン推進本部】

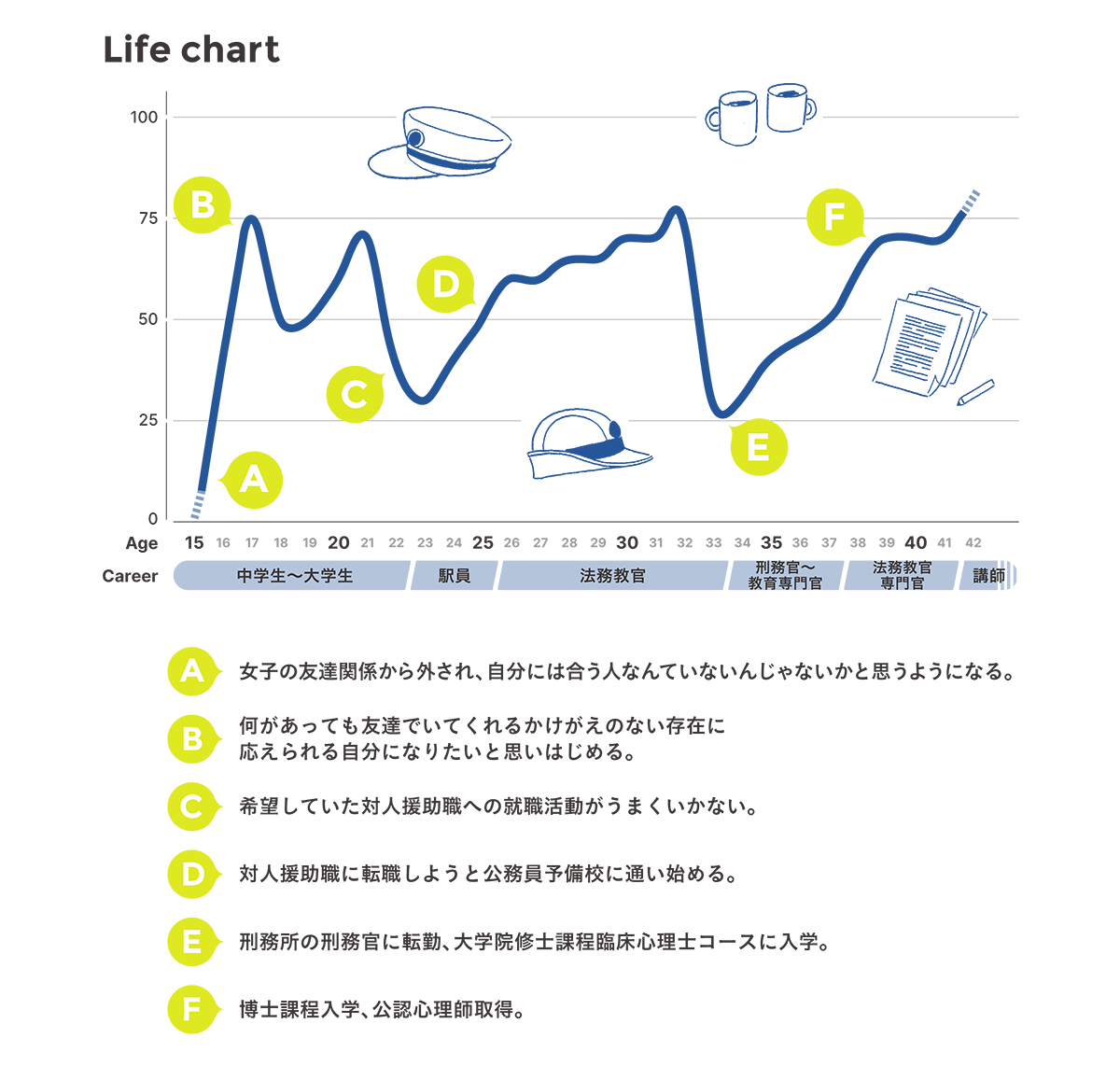

友達関係に悩んだ中学時代を乗り越えるために進んだ心理学の道

中学生の時に友達からいきなり仲間外れにされるという経験をし、それまで楽しく明るい学校生活を送ってきた鈴木さんにとって一気に暗く、忘れたい過去になったといいます。

「女子特有の外からはわからないような陰湿ないじめで、先生や他の友人からは見えていないので普通にうまくいっている中学生にみられていたのですが、心には深くダメージを負っていました」と鈴木さん。その人間関係から開放されたい一心で中学卒業までの間、そこから離れられる高校へ進むことだけを考えていたといいます。

そして希望の高校へ進学。その高校で他人に対して心を開かなくなっていた鈴木さんのことを理解してくれるかけがえのない友達に部活動を通して出会い、この出会いが鈴木さんの心境に大きな変化をもたらします。

「入学当初は表情が無くなっていたので、同級生から“無”と呼ばれたりしていました。でも『私たちはあなたが話してくれたらわかるから、“無”でもいいんだよ』と言われて、とても救われたんです」と当時のことを振り返ります。信頼のおける新たな友達と関係を築いていく中で中学の時の傷が少しずつ回復していきましたが、その友達に応えられる自分になるためにまだ残っている心の黒い部分を何とかしたいと、心理学を学べる大学に進むことを決めます。

希望していなかった職種の経験から学んだ社会との向き合い方

そうして進んだ大学では心理学や福祉について学び、自分の学んだことを活かして人を支援できる対人援助職に就くことを夢見て、ソーシャルワーカーになることを志望していた鈴木さん。

しかし、大学4年の秋になっても就職活動が上手くいかず、途方に暮れる鈴木さんにある日、父親が地下鉄の駅員募集のチラシを持って帰ってきます。「父が持ってきたということは、そこに就職できれば、親はよしとしてくれるんだなと思いました。大学の学費は親に出してもらっていましたし、その責任を果たしたいという気持ちから応募することにしました」と鈴木さん。

新卒採用となり、駅員としての勤務がはじまりますが、同時にこの職業で、私の人生はいいのかとモヤモヤした気持ちも抱えることになります。

1年後、駅で人身事故が起きたとき、大変な現場に駆けつけ、迅速に仕事をこなす先輩たちの姿を見て、この仕事の意義に気がつきます。そして、総合職の試験を受けて仕事に励むようになりますが、やはり大学のときに志した、人が生きることを支える仕事に就きたいという思いが強くなり、働きながら公務員予備校の福祉職コースを受講します。

その努力が実り、第一志望ではなかったものの法務省矯正局の法務教官採用試験に合格。女子少年院で少女たちの個性や能力を伸ばし、健全な社会人として社会復帰させるために、生活指導や就労支援などを行う法務教官として働くことになります。

少女たちが抱える問題の変化で感じた学び直しの必要性

「自分が思春期に受けた心の傷を何とかしたいと心理の道を進んだのに、図らずも思春期ど真ん中の子たちを指導する立場になり、最初のうちは戸惑いも多くありました」と鈴木さん。

それでも少女たちの言葉をしっかりと聞くように努めたといいます。そして勤務経験を重ねていくうちに、少しずつ女子少年院に来る少女たちが抱える問題の性質が変わっていくのを体感したそうです。

「以前は非行少女と言われるような、暴走族などのグループで仲間を率いたり大人に面と向かって歯向かってきたエネルギーのある子が多かったんです。そのような子たちはエネルギーを使う方向を変えてあげるだけで、うまく社会に戻ることができました。しかし、最近は発達障害の子や虐待や性的被害などの心的外傷を抱えた子たちが多くなっています」

これら少女たちの生きづらさは社会の理解が追いつかないが故にもたらされるのではないかと感じていた鈴木さん。もう一度、これらの少女たちが抱える問題についてちゃんと勉強して向き合いたいと考え、働きながら大学院の修士課程に進むことを決めます。

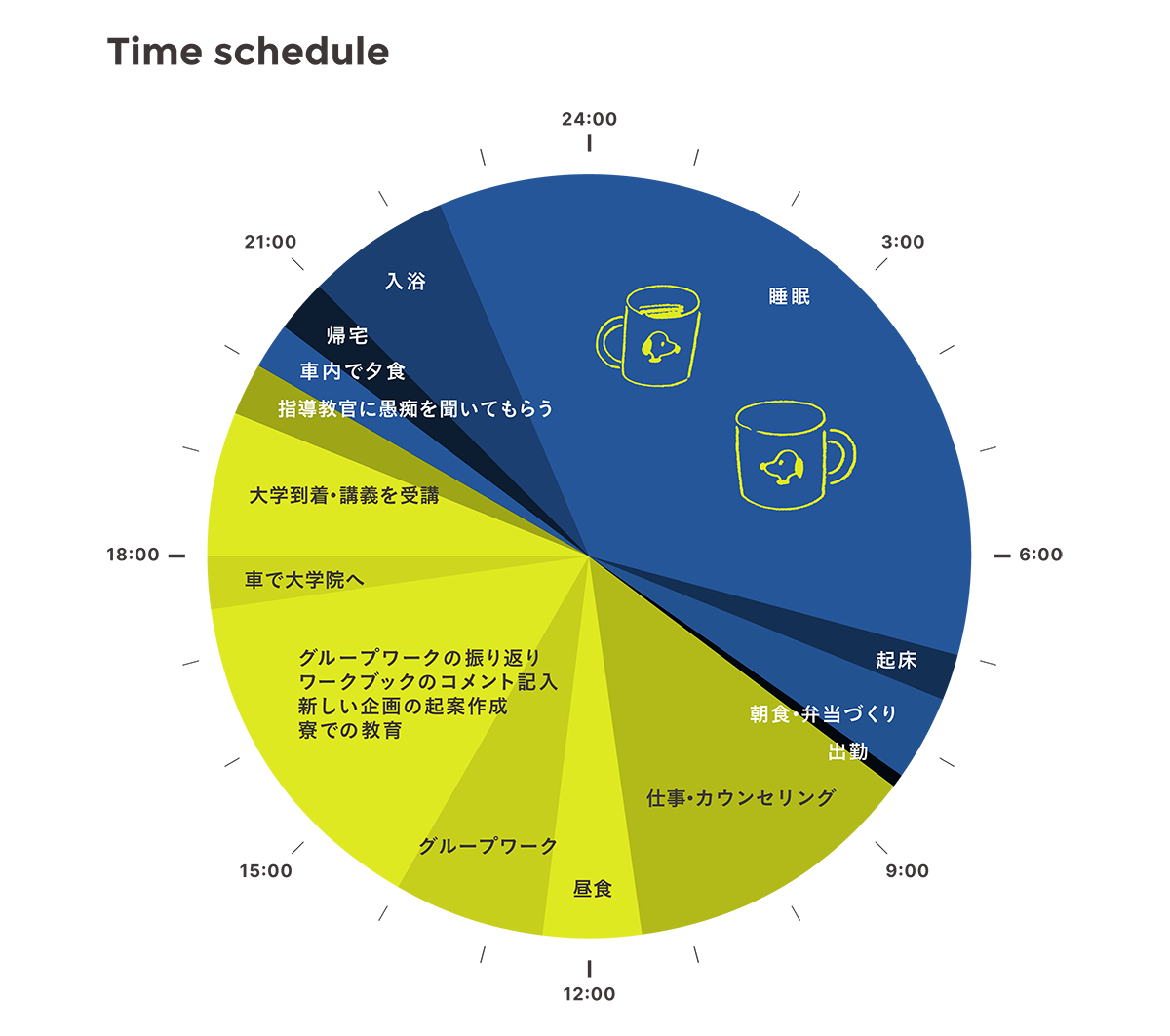

(大学院にも通っていた刑務所の教育専門官(法務教官)のときのタイムスケジュール。

(大学院にも通っていた刑務所の教育専門官(法務教官)のときのタイムスケジュール。

平日夜や土曜日は大学院へ通学、課題は土日に取り組んでいたといいます)

女子刑務所での無力感から研究の道へ

修士課程では犯罪心理学を専門とする教員のもとで学びながら、臨床心理士の資格を取得します。そのため、仕事が終わった夕方、社会人向けに開講されている授業を履修するために大学院へ向かい、その前後で指導教員とのディスカッションを行うという多忙な日々を送りました。

修士課程進学と同時に、女子少年院から女子刑務所へ異動。女子刑務所では刑務官を経て、教育専門官として薬物事犯で服役中の受刑者への教育プログラムを担当しますが、新たな課題に直面します。

「カウンセリングや教育プログラムを一定期間受講し、刑期を終えた受刑者は出所しますが、半年や一年で戻ってきてしまう受刑者が少なくないんです。自分のやっている教育プログラムはなんの意味があるんだろうと自問自答していました」と鈴木さん。

そのような葛藤の中、教育プログラムの協力者である大学の研究者に論文を書くことを勧められます。論文を通して広く事例を知ってもらうことで、同じような課題を感じている人の役に立ったり、ほかの知見が得られるかもしれない、ということで研究者と共著で論文を執筆。

これがきっかけで論文を書いて他の人たちと課題を共有したいという思いが募り、博士課程へ進学を志します。

再び異動で女子少年院に戻り、博士課程進学後、現場で働く観点で研究を進めていくうちにもっと広いフィールドで生きづらさを抱えている人に貢献していきたいと考えるように。

そうして北大の現在のポストの募集を知り、2022年4月から学生相談総合センターの現職に就きます。

現在は日々、北大生が抱える悩みや問題に向き合いながら、大学院生として研究を進めています。

「北大生はこれまで成績評価を受け続けているので、自分のことを自分の言葉で語る機会が乏しかった傾向にあると思います。『大学に行けてないんですよ、サボってるんですよ』って言うんですけど、それはサボりじゃなくて、行けない背景があるんですよね。なのに自分がダメだから行けないと思ってしまう。だから、学生には『自分を評価するんじゃなくて、まずは傷つけられたことや嫌だなと思う気持ちも手掛かりにして、どう環境と関わっていくかを一緒に考えていこう』と伝えています」

女性の生きづらさを見てきたからこそ必要だと思えるダイバーシティの確保

駅員、法務教官、刑務官、教育専門官、大学の講師と唯一無二のキャリアを進んできた鈴木さん。振り返るとどれも無駄なものはなく、つくづく人生はなるようになっていると感じるそうです。

「私は非行していないけれど、どうして非行に走った少女たちの話を『そうだよね、人生ってうまく行かないことあるよね』って聞けるのかな?って考えたときに、あの中学校のときの消してしまいたい心の痛みがあったからこそ人生ってうまくいかないことがあるよねって思えるんだなって。その消したい記憶を少年院の少女たちに共感という形で活かせたことで、はじめて自分の人生の一部として組み込めたんです。そしてたくさん試験に落ちた経験や、望んでいなかった就職先での社会経験が、少女たちを少年院から社会に送り出すうえでとても役立ったと思います」と振り返ります。

だからこそ、計画を立てすぎることのもったいなさを自身の経験から感じていて、現在勤めている学生相談総合センターに訪れる北大生にも伝えていきたいといいます。今後は研究者として女性をはじめとしたマイノリティの人たちが生きやすい社会について考えていきたいと語り「ダイバーシティの必要性は近年特にいわれていることですが、まだまだ社会はマイノリティの人たちには不利な部分も多いと思います」と鈴木さん。女性の生きづらさを間近で見て経験し、葛藤してきた鈴木さんだからこそできる研究をこれからも進めていきます。

FIKAキーワード 【社会人大学院生】