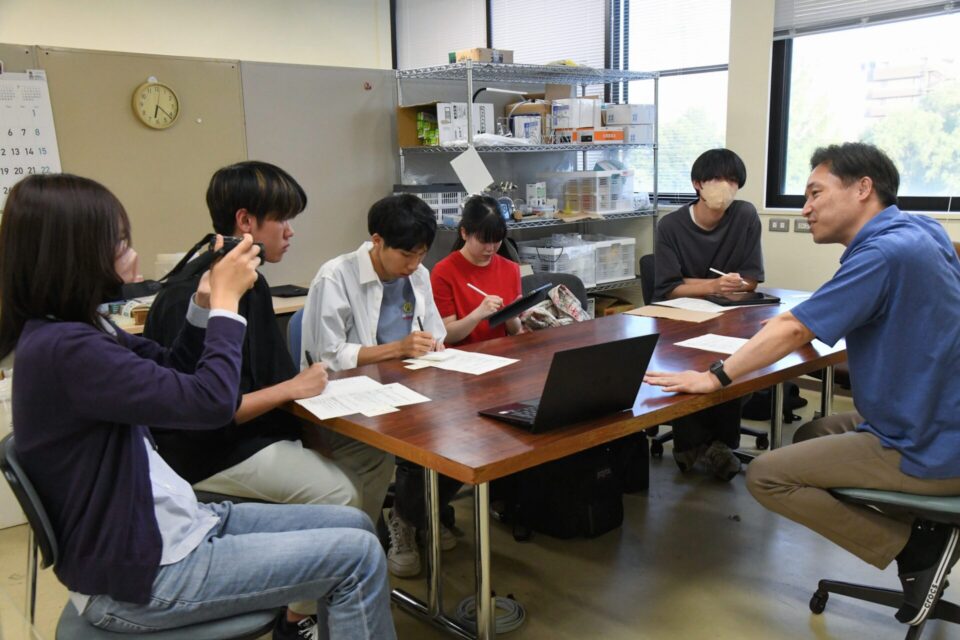

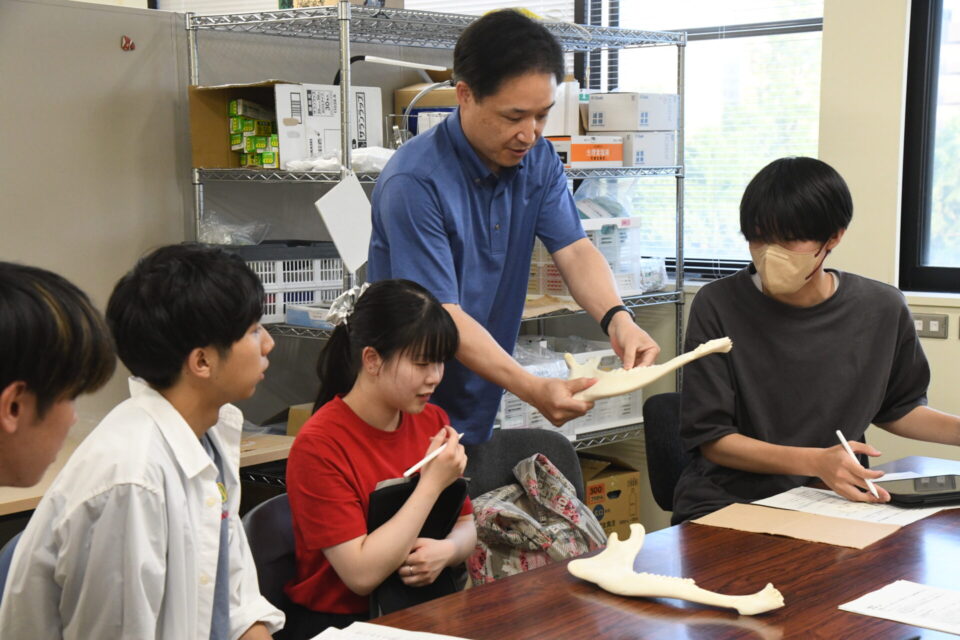

北海道大学は日本でも数少ない、医学部・歯学部・獣医学部が揃った大学です。そんな北大で医歯獣の三分野野融合の研究をしている先生がいるらしい!? しかも薬学部の先生らしい!? この噂を聞きつけた私たち総合教育部1年生は、大久保直登さん(薬学研究院 医療薬学部門 講師)のお話を聞きに行きました。

大久保さんはウシの歯を移植材として骨を再生する技術を研究・開発しています。そんな異色の研究をご覧ください!

【小島明丈/総合理系1年 ・ 本宿皓大/総合理系1年 ・ 大関彩水/文学部1年】

歯を骨の再生にどのように使うのでしょうか?

私が今開発してるのは、体の中に埋めると骨が再生する足場になる、移植材というものなんです。例えば骨が折れてしまった時に、骨と骨をくっつけておけば再生するんですけど、隙間があいてしまった場合は、何かで埋めてあげないと骨ができないことがあります。

でも、なんでも埋めておけばいいっていうものじゃなくて、骨になりやすいものを詰める必要があります。その詰め物に、私が開発している歯を使った移植材がとっても役に立つことが分かったんです。

歯には何か役に立つ特徴があるのですか?

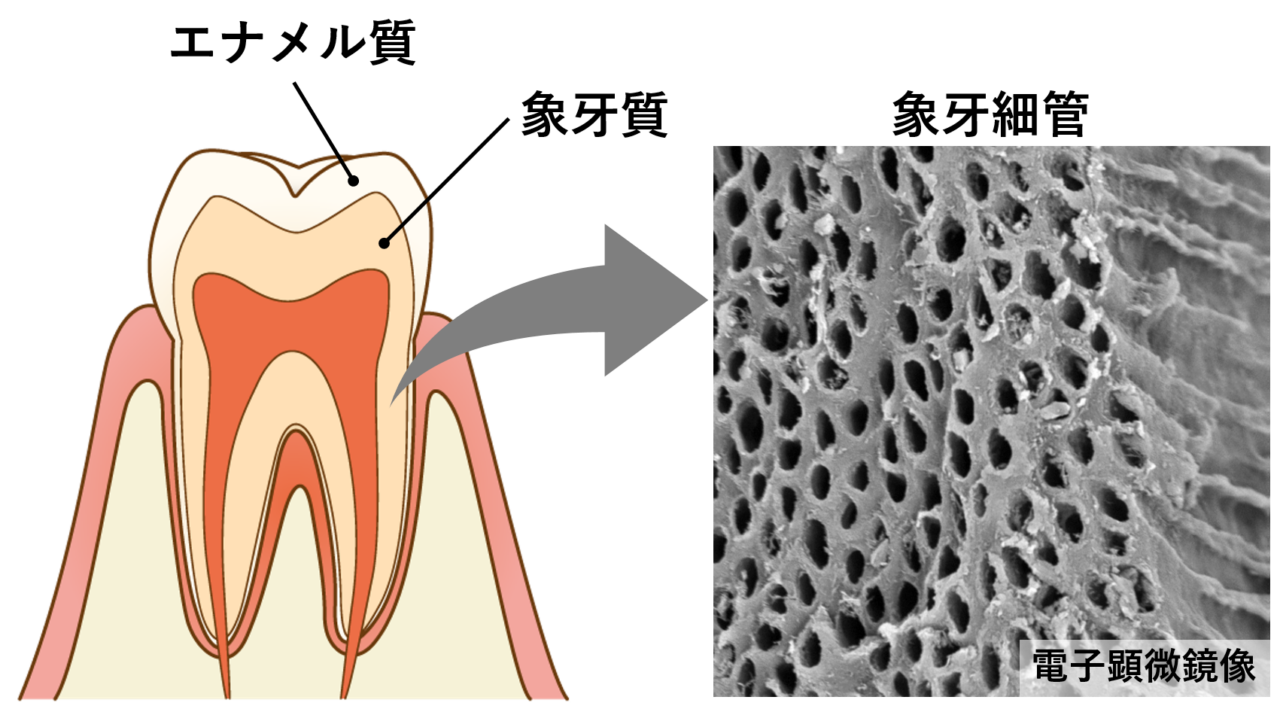

皆さん、冷たいものが歯にしみたことってあります? 何でしみるかっていうと、歯ってね、象牙細管っていう細かい穴が開いてるんですよ。この細かい構造があるので、歯茎が少し下がって、この象牙細管がむき出しになると、冷たいものがしみるんですね。

なので歯医者からするとこの穴がやっかいものだった。でも実はこの穴が骨の再生に結構いい感じなのです。

歯には小さな穴があいてるんですね。その穴は再生にどのように関わるのでしょうか?

詰め物を体の中に入れて再生させるためには「血の巡り」が大事です。穴が開いてるとね、血液などの体液がその中に染み込みやすい。体液の中の物質が再生を進めるので、再生させるためには歯の穴がとってもいいってことが分かってきたんですよ。

今まで一番再生の足場として効くのは骨と言われたんです。骨と歯って全く成分が一緒なんですが、骨には穴があいていないんです。歯には穴が開いていたので、なおさら効いたんです。

歯を使うにあたって何か困ったことはありましたか?

歯を再生の足場材に使うといっても、そのために健康な歯は抜けないじゃないですか。健康な歯を抜いて治してほしい人はいませんよね。なので虫歯とかで抜かざるを得ない状態の歯でないと使えない治療法なんですよ。そうなるとめちゃくちゃ再生に効くのに著しく使用制限されますよね。

だからジレンマをずっと抱えてたんですね。それなら誰でも使えるようなものを開発すればいいじゃないか、ということで考えたのが、動物の歯を使うっていう話なんですよ。

ウシの歯を使えるようになれば万事解決ってことですね。

それが、ウシは原料として使うにはちょっと怖い動物っていうイメージがもたれてるんですよ。なぜならBSE(ウシ海綿状脳症)という病気があるからなんですよね。BSEは、神経組織に影響を与える異常なプリオンタンパク質が原因で発生するんですけど脳などの中枢神経系に溜まりやすいので、頭の部分は特に危険なものとして扱われてるんですね。

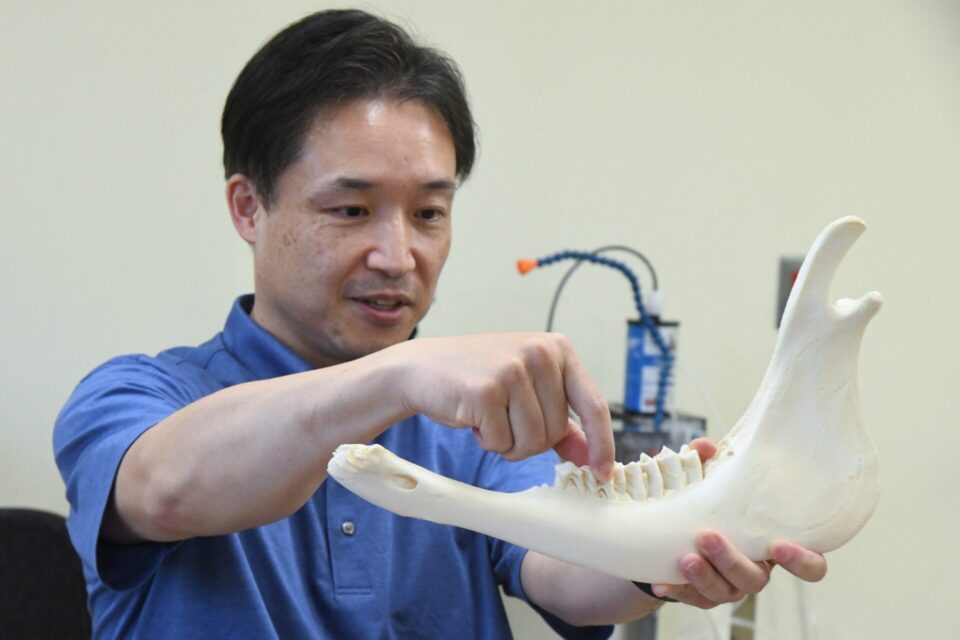

でも、幸か不幸か歯は下顎にもあります。下顎骨って脳が詰まっている上顎を含む頭蓋骨とは、顎関節を介してつながっているだけで、連続した構造ではないので、全然脳と接触するリスクがないんです。なので、本来危険ではないのですが、一応下顎は頭部に分類されてるので危険部位として扱われてるんですよね。

使えるものなのに使えないって、なんだかもったいないですね。

「ミルクランド北海道」と言うくらいで、北海道には出産を経験したことがある経産牛が日本で一番いるんですよ。それだけ多い分、お乳がもう出なくなったウシを処分するのにお金がかかっている状況なんです。

実は経産廃用牛って人間でいう親知らずにあたる大きな奥歯とかが生えてて、めっちゃでかい歯がいっぱい利用できるんですよね。ここから歯を取れたら一番移植材の原料として使えるんです。人の役に立つような医療の材料がそこから取れたらまさにSDGsですよね。

とても魅力的ですが、そうは行かないんでしょうか?

BSE対策のために、頭部は特定危険部位に指定されているんですが、30ヶ月齢未満だったら使っても良いことになっているんです。でも、その齢だとやっぱり歯が小さいんですよ。数倍でかくなった歯がいっぱい埋まっている経産廃用牛の歯は宝である可能性があるんですが、規制があるので、今はこの小さい歯を使っています。

こういう珍しい研究を他にやっている競争相手っているんですか?

そもそも歯科は結構ニッチなんですよ。研究者の競争相手という意味では、医者の世界に比べると少ない。おまけに再生の材料となるとなおさら着目されていない。そもそも2003年に、患者さんから抜いた歯をその人に移植して骨が再生することを初めて確かめたのは、私たちのグループなんですよ。今は、私たちが技術を教える側に回っていて、世界中で使われています。自分の歯を自分に移植するいわゆる「自家移植」であれば、認められているんです。

でも、あんまりヒトの歯を使う技術の話を聞かない気がします。日本ではなぜ普及していないのですか?

保険診療しかないからですね。新しいものは保険から外れて自費になってしまうから、良いものでも保険が適応される従来の治療法の方が安いから使わないって人がなかなか多くて。アメリカみたいにもともと診療費が全部自費ベースだったら、良いものがどんどん取り入れられるんですよ。

なので国民皆保険という誰でも平等に医療を受けられる良い制度が、新しい技術に関しては足かせになっている部分があります。そのヒトの歯の移植で培った技術を応用して、ウシの歯を使った再生材料の開発を世界に先駆けて行っているんです。

もし普及したら治療費の想定はどれくらいですか?保険適用じゃないと高額になりそう…

細胞医療とかだとすごい高額医療っぽく感じるかもしれませんけど、これはそんなにお金はかからないんですよね。歯の価値が高まって原料費がこれから高騰する可能性はありますけど、今現在でのコストはそんなにかからないんです。今普通に使われている従来の移植材と同じくらいの値段で卸せるくらいの値段で作れるので、実用化されればすぐにでも使えるような状態です。

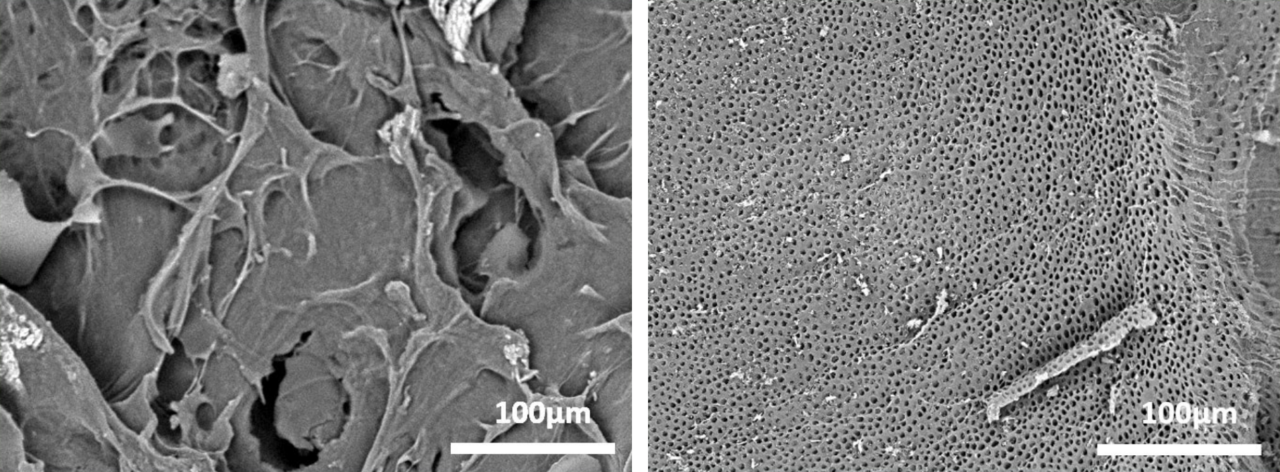

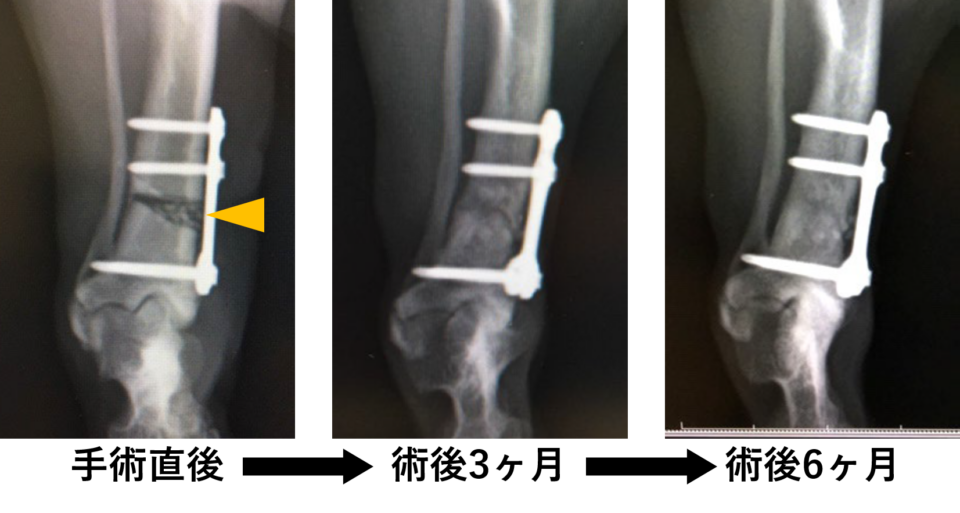

また既に、獣医診療では、北海道大学獣医学部の倫理委員会承認のもとに、実際の治療現場でウシの歯由来の移植材は使ってもらっています。実際にこれまでの治療法ではなかなか治せなかった骨折に対して、ウシの歯の移植材を使用してよくなった例があります(下図)。

前編では、大久保さんの研究を中心に歯のスゴさについてお聞きしました。後編では、そんなアツい歯科の分野に大久保さんがなぜ進んだのかというお話を通して、大学生へのアドバイスを語ってくださいます。後編へ続く!