「熱帯林」を想像してみましょう。広がるジャングル、カラフルな鳥、オランウータンにラフレシア…浮かぶのは豊かな自然でしょうか、それとも伐採される痛ましい森の姿でしょうか。さて、あなたが思い描いた熱帯林の姿に、「人」は映っていましたか。そこには、自然を利用し共に暮らす人々もいるのです。私は森に寄り添い生きる彼らの声を拾い上げ、これからの持続的な森林管理を考えています。

【澤井啓・文学研究科修士1年】

(ジャングル…ではなく、北大にて)

所属は文学研究科、場所はジャングル!?

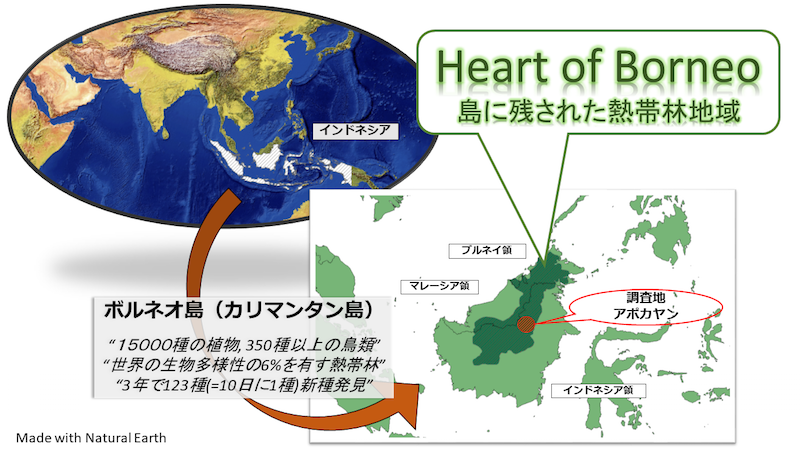

日本の南に位置する東南アジアの国、インドネシアは1万以上もの島々で構成されています。その一つであるカリマンタン(ボルネオ)島は赤道直下に位置し、世界屈指の多様性を誇る熱帯林を有しています。例えば維管束植物は15,000種と推定され、なんとその数は日本の倍(!) に匹敵します。この豊かな熱帯林は現在ほとんどが島の中心、マレーシア、インドネシア、ブルネイの3ヶ国またがる「Heart of Borneo」地域に残されています。この中にあるアポカヤン地域が私の研究フィールドです。

(調査地は熱帯の国、インドネシアのアポカヤン地域!)

みんなのものは俺のもの…?

50年前、生物学者ハーディンが「共有地の悲劇(The tragedy of the commons)」を発表しました。「誰もが利用できる共有地の資源は、皆が少しずつ多く取り乱獲されてしまう。このことに誰も責任を取ろうとはせず、やがてそれは枯渇して最終的に全員が不利益を被ってしまうであろう」という考えです。果たして、人は資源を共有し持続させることができないのでしょうか?この問いへの答えの一つが森林への「慣習法」なのです。

慣習法でつなぐ、人と自然

慣習法とは、いわばローカル・ルールです。地域や村ごとに作られた「風習」や「掟」に近いものです。300民族以上が暮らすインドネシアでは今も慣習法が法の1つとして機能しており、地域によっては婚姻の作法から犯罪の処罰の仕方まで定められています。また、慣習法は森林から木材や薬草、動物等を取りすぎないよう、利用を厳しく取り締まることで、森林を維持する機能を果たしてきました。恵みを与えてくれる森林を維持するための規制や管理のあり方を定めた、地域の慣習法が古くからあったからこそ、地域の住民たちは今も熱帯林と共存した生活を送れているのでしょう。

生活が変わる!?開発や保護

そんな熱帯林と地域住民は、社会変化の影響を受け続けています。例えば、今問題となっている森林減少。彼らの原始的な焼畑農業が一番の原因だと思うかもしれませんが、それは正しくありません。東南アジア島嶼部の森林消失の原因は、企業による商業的木材伐採や、入植者の非伝統的な焼畑によるものが大きいとされています。熱帯林の木々を原料とした紙を使い、森の跡地で作られるパーム油をパンや菓子等で摂取している日本人も、実は豊かな森を脅かす一因です。豊かな森を消してしまうこうした開発は、自然だけでなく、長年森を利用してきた地域住民の暮らしをも大きく変えてしまう力を持っています。

その一方で、外部の人々が定めた保護政策もまた、彼らの生活を変えてしまう要因となります。失われていく森林や野生生物の保護は確かに重要です。しかし、森と生きる地域の人々の視点に立って、彼らにとってそれらの利用がどれほど重要なものか、といったことは保護政策の形成において等閑視されることも多いのです。慣習法と共に長年自然に寄り添い利用してきた地域住民の生活様式、それがある日、「その生活は違法だ!」と禁止されてしまうこともあるのです。

(マレーシアの原生林、巨木!!)

人と自然を追い求め! 環境社会学の視点

このように、自然資源や環境問題には、「自然」だけでなく、人を含めた「社会」の問題も存在しています。熱帯林減少や生物多様性保全が注目される今、自然だけでなく、それを利用してきた地域住民の暮らしにも注目し、人と自然が共存できる森林管理を考えなくてはなりません。森林を学び、人と自然に関わるこの「環境社会学」へ関心を持った私は、大学院から北大へ、所属も思い切って農学部から文学研究科へ移りました。

研究ではカリマンタン島奥地に居住する人びとの生業史や生業戦略を調査し、変化する様々な社会経済的環境のなかで、人びとが慣習法に依拠しながら、どのように森林資源管理を試みていくのか、環境社会学の視点から明らかにします。森と生きる人々の視点や声を、聞き取っていくのです。

知を蓄えフィールドへ

私の研究には、複雑な機械や薬品は使いません。メモとペン、必要な道具はこれだけです。しかし、地域住民の暮らしの背景にある社会規範や文化等の知識を頭に入れ、人々とコミュニケーションを取り、情報を分析する能力が必要です。フィールドでの調査開始前の今は、先人たちの研究成果から知識と分析力を、そしてインドネシア語の能力を学ぶため、文献をこつこつと読み解いています。

子供の頃読んだ一冊の本、その小さなコラムと写真で熱帯林へ心を奪われ、はや十数年。10年越しの夢を叶えて初めて見た熱帯林の光景、そして身体中から湧いたあの感動を、私は一生忘れられないでしょう。人一倍の熱意を胸に調査へ行き、熱帯に暮らす人々による森林への取り組みを記録に残していくつもりです。そしてここから明らかになるこれからの森林管理のあり方を、ぜひ皆さんにも知ってもらいたいです。

(文献を読み解く!)

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、澤井啓さん(大学院文学研究科修士1年)が、大学院共通授業科目「大学院生のためのセルフプロモーションⅠ」の履修を通して制作した作品です。

澤井啓さんの所属研究室はこちら

文学研究科 人間システム科学専攻

地域システム科学講座(笹岡正俊准教授)