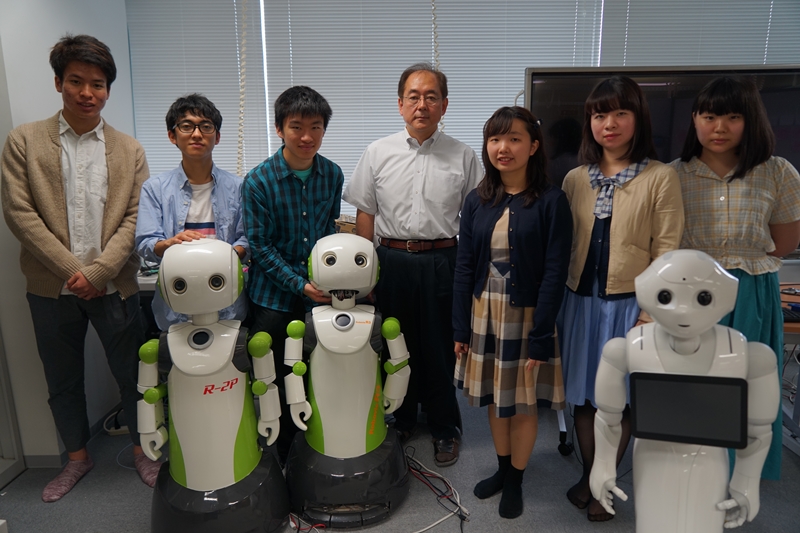

人とロボットでコミュニケーションがとれて、共存して生きる。このような未来像を思い浮かべている人も多いかもしれません。小野哲雄さん(情報科学研究科 教授)は、人間とコンピューターシステムの相互作用について研究しています。

(小野さんの研究内容については、こちらをご覧ください。)

今回は、人とロボットのコミュニケーションの難しさ、AI時代を生きていくためのヒントなどについてお話いただきました。

【西山日菜・総合理系1年/橋場啓汰・総合理系1年/柴垣光希・総合理系1年】

小野さんの研究分野はロボットと人のやり取りということでしたが、今の段階では人間とロボットでどのくらいのレベルでコミュニケーションが取れるのでしょうか

コミュニケーションができているかというと、本質的にはできていないんですよね。例えばiPhoneに入っているSiri。昔から見れば、今はすごくコミュニケーションが成り立っているように見えます。ですけど、コミュニケーションとしては全く成り立っていないんです。何故かというと、会話して答えてくれるものは、話の意味などは考えていなくて「確率的な応答」をしているだけなんですよ。それがかなり高度になってきたので、僕らにとって配慮してくれているように感じるんです。しかし、それは意味のやり取りではなくて、膨大なデータから確率的に「これは正しい」というのを返してくれているだけなんです。確率モデルで受け答えをしているだけで、コミュニケーションは成り立っていないんです。

最近はよく、いずれAI(人工知能)が人間の知能を超越するシンギュラリティ―(技術的特異点)が訪れ、AIに多くの仕事を奪われ社会システムも乗っ取られるなどと言われていますが、僕は楽観的ですね。そんな簡単に奪われるものじゃないと。仕事に関しては、オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーンという先生が、AIに奪われやすい職種と奪われにくい職種をランキングにしています。簡単に言うと単純作業でできる仕事は奪われる。逆に、やはり人間同士のコミュニケーションの機微が重要なカウンセラーとか小学校の先生とかはAIシステムではとってかわることはできないと言っていて、確かに僕もそうかなと思います。みなさんが今後就職する際には、ひとつの指標として、クリエイティブで人の機微に関わる研究や仕事はそう簡単にはAIに奪われないかなぁと思います。

ロボットの研究をされるうえで苦労したことはありますか。

人間のメカニズムがよくわからないことが、ある意味究極の問題だと思います。人とロボットのインタラクションはなぜ難しいかというと、「人」がよくわからないから。何考えてるんだか何に興味をもっているんだか、よくわからないんですよね。人間が何をやってほしいかわからないというのが難しいのかなあ。人の意図をどうやって理解させるか、もしくはロボットの意図みたいなものを人にどう伝えるか、それに対する解決策は今はないんです。

いつ頃からロボットの分野に興味をもちはじめたのですか。

たまたま20代後半に大型コンピューターを使う機会があって、衝撃を受けたんです。人間の知識みたいなものをそれに入れると、賢いことをやってくれるんじゃないかなっていうことを、体験して感じて。そこで32歳で修士課程に入ったんです。AIに興味をもって大学に入り、大学院でもAIや認知科学の研究をしました。ロボットにも興味を持ったのですが、ハードウェアを使っての研究は作る人や壊れたときに直す人がいないと難しく、お金がかかるので、その時はできませんでした。実際ロボットを使うようになったのは、京都のATR(国際電気通信基礎技術研究所)という研究所に行った1997年くらいからですね。ATRでは技術力のある方々がハードウェアについていろいろと教えてくださったので、そこでロボットを実現するベースに出会えたという感じですね。

それでは、これからの社会とロボットの関わり方についてお伺いします。これからの社会でどのように研究が生きてくるのでしょうか。

どんな予想にしても、日本は人口が減っていって、ある予想だと人口の減少でほぼ消滅するようなものも出ているんですよね。だから僕らが今後できることと言えば、そういう人口の減少で労働力不足のところにロボットを投入することですかね。AIシステムとかロボットシステムを使うことによって、人が減っても維持できる社会を作っていきたいということは思っています。だから、どのように社会に生きるかという問いへの答えの一つとしては、人とロボットとの共生です。

ただ、どこまでロボットが入れるかは、僕自身も今のところはちょっと懐疑的に考えている部分もあるんですけど。介護とかカウンセリングとかの場面で、微妙なニュアンスみたいなものをはたしてAIが理解できるのかっていう問題がやっぱり残っていて。だから、AIに奪われない仕事として挙げたんですけど、そういうところに果たしてAIシステムを持ち込んでもいいのか。幼稚園とか小学校の低学年の先生は、顔とか表情を見るわけで。例えば、このインタビューでは、「僕」っていうのはテキストになるだけだけど、カウンセラーの人とかは、テキストにのらない情報を汲み取っているわけじゃないですか。字で書いちゃうとみんな「僕は」「僕は」ってなるんだけど、そこから抜け落ちているものを拾う仕事を、AIシステムが人間にとって代わることができないとすれば、やっぱり、本質的な意味を理解してないAIだけで全部やるっていうのは無理なんじゃないのかな。

やはり私の興味の根底には、純粋に人間のことを、つまり人間の不思議さやメカニズムを知りたいという想いがあります。だからそれを追求しつつ、少子高齢化の中でロボットとかAIシステムを役立てるようなものを作っていきたいと考えています。

この先の将来で、AIとか、人間と関係するロボットとか、アンドロイドとかが増えていく中で、人間側に求められるものって何でしょうか。

自分の「ニッチ」(小さな隙間の分野)を見つけることだと思うんですけどね。僕は研究者としてあんまり正規の路線を歩んできていなくて、いろいろな仕事を経て大学院に入りました。研究だけでなくて人生においても、一見無駄な10年を過ごしたことが良かった気がします。そのブランクの時代に、人の真似をしてもだめだな、追いつけないなと気づいて。人とは違う方向に行こうとしたことが、自分のニッチにつながり、今の多くの研究に結びついたと思っています。

自分のニッチを準備して感覚を研ぎ澄ましておいて、来た瞬間にしっかりつかむっていうことなんじゃないですかね。今までは人が100人いて、その中で自分のやりたいことと、やれることと、問題の重要さでマッチングして、ニッチを見つけてきたんだけど、これからはそこにAIシステムが入ってくるわけです。基本的には変わらないといえば変わらないんじゃないでしょうか。ライバルが増えるというだけで。たとえば、税務関係の計算を「僕はAIシステムより早くやるんだ!」っていうのは、それはもう誤ったマッチングだというのは誰でもわかります。そうではなくて、より広い、他の人やAIシステムもいる中で、自分の何かを見つける。それもやりたいことが入っているのが、やっぱりいいですよね。そういうものを見つけることが、みなさんに求められてくるんじゃないでしょうか。自分のニッチを見つけた人が一番幸せなのかもしれないですね。自己実現というか「生きてる感」を感じて、自分に満足できる。

最後に、記事を読んでいる読者にメッセージをお願いします。

私の好きな言葉に、“Chance favors the prepared mind(幸運は用意された心のみに宿る).”という、フランスの細菌学者ルイ・パスツールの言葉があります。常に準備しているかどうかが重要で、その上で周りを見てみると色んな所に面白いことが転がっている。準備していない人はチャンスが全部行き過ぎちゃうんですよ。僕もたまたま目の前に転がり込んできた大型コンピューターを使える機会がきっかけになっただけで。目の前にあることをやってみるしかなくて、ダメな場合は次のチャンスを探せばいいだけの話。何か流れてきたチャンスをつかんで、研究テーマにするとか、自分の人生にするとか。そういうのを、しっかりpreparedして逃さないようにしていただけたらと思います。

ありがとうございました!

※ ※ ※ ※ ※

この記事は、西川日菜さん(総合理系1年)、橋場啓汰さん(総合理系1年)、柴垣光希さん(総合理系1年)が、全学教育科目「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果物です