前半の記事では、立澤史郎先生の研究、経歴についてお聞きしました。ここからは、立澤先生が考える文理問題についてお聞きしていきます。進路に迷っている高校生、北海道大学生必見です!

【所理輝・総合理系1年/密山果倫・総合文系1年/宇田川はんな・総合理系1年】

文理選択について悩んでいる高校生は多くいると思いますが、悩んでいるときにはどのようにすればいいと考えていますか?

日本のように高校時代から文系か理系かでビシッと分かれていることは、文系にいながら理系のことが好きな人とか、理系にいながら文系が好きな人とかにとってどうなんでしょうね。好きに勉強すればいいといえば、それまでですが、それでは“university”の名が泣きます。しかし実際には同じ北海道大学の中でも教員同士は互いの学部の中味を知らず、特に総合(理・文)系の人は情報集めに苦労します。これは大学院受験でも同じことが言えますが、現状では高校の先生も含め、色々な人に球を投げてみるのがいいんじゃないかな、と思います。友人と情報交換や議論をして動機を維持したり、気になる研究室を訪ねてみたり、先輩、教員、職員など、周りに色々球をなげてみたら、意外なヒットがきっとあると思います。

大学についての情報を知りたくても、よくわからないときはどうすればいいですか?

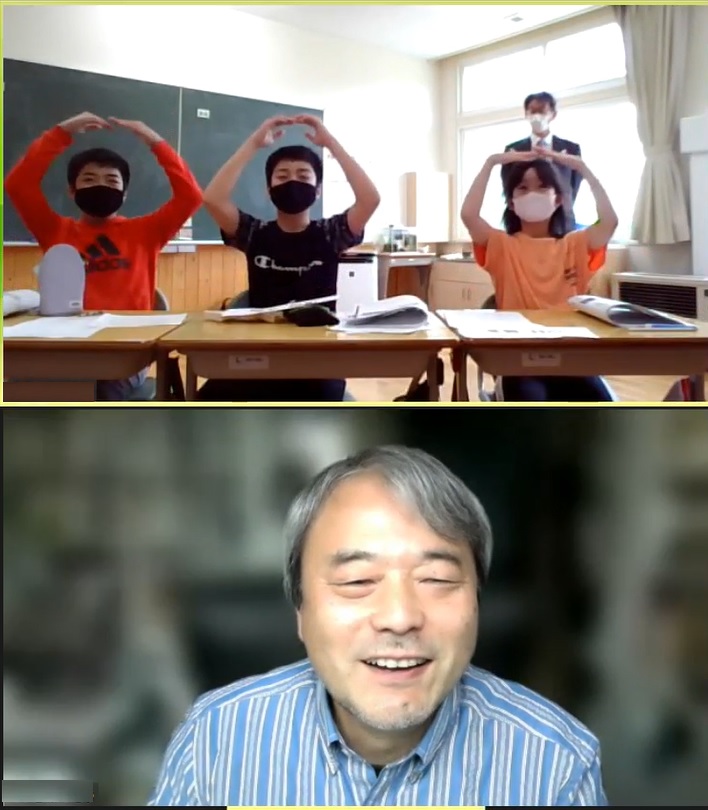

大学に直接連絡を取ってみてください。大学は進学説明とかオープンキャンパスとか、開催していてどこも基本的にウェルカムですし、早いうちに色々コンタクトをとって損はないので、どんどん情報収集すればよいと思います。私はこの前もシカに超くわしい小学生から挑戦状?をもらい交流を行ったりしています(笑)。

北海道大学 立澤史郎先生へ

お手紙のお返事ありがとうございました。凄く驚いて嬉しかったです。

自分が特に聞きたいことは、トナカイの食べる物はトナカイゴケ以外にあったりするのかや、トナカイは日本でも飼えるのか?などを知りたいです。

自分の知りたいものがいっぱいあるので先生の教えたいものでも大丈夫です!お忙しくなければ、来週の

16日(木)か17日(金)にZOOMでお話しできませんか?時間の調整は、■■先生と相談してお知らせします。

■■町立■■小学校6年■■■

大学は国民みんなのものなので、そういう形の交流がもっとあってもいいと思うんですね。その中から、とんでもない研究者が1人でも現れてその大学の看板背負ってくれたら、大学にとってもそんなに嬉しいことはないでしょう。高校生の人たちもどんどん大学に連絡をとって利用していいと思います。

大学の「学部」の枠組みについてどのように考えていますか?

北海道大学に「総合理系」「総合文系」という入試の枠組みがありますが、「総合理系」で入学したけど自分のやりたいことは文系にあった(またはその逆)という人もいます。個人の意見ですが、問題解決のための学問が求められている現状も考えると、文系理系の壁も取っ払っていいんじゃないかって思います。学生が大学にあわせるのじゃなくて、やっぱり学生あっての大学、個人が学んで人生設計する場じゃないですか。個人にとって1番利用しやすい形を考えると学部の壁をもうちょっとルーズにしていいんじゃないのかなって思います。

実は制度として、北海道大学の教員は北海道大学の中の「所属」(学部や研究院など)はあるけれども、どこの学部で授業してもいい形には既になっているんですね。それはすごくいいことで、画期的なんですが、あまり活かされてないし、学生さんたちにも知らされてない。学生にとって何が必要かっていうときに、うちでこういう授業をしてくれよっていうことは可能なので、この制度を上手く活用できれば、大学ももっと自由度が高まっていくはずです。声をあげてもどうせだめだとあきらめず、教職員と対話したり大学に提言したりして、学生さんたちが学部や大学の壁を突破してくれるとすごく嬉しいです。

現場に赴いて学問をすることについての大切さを教えてください!

現場に出ると学問の必要性を肌で感じることがあります。問題が起こっている現場に赴いて、問題解決に貢献したいっていう人にとっては、そこで問題に対処しようとしている人、例えば農家さんだったりとか、ハンターさんたちだったりとかの話を聞くと「あ、こういうことが分かれば、問題解決に近づけるな」っていうのが見えてきます。「大学生だったらこういうことを勉強してみてよ」というふうに地元の人たちが球を投げてくれたらしめたものです。そんなふうに現場で困っている人たちと対話することで、「じゃあ、この学問分野をやってみよう」ってなることも結構あったりするんです。

現場で初めて学問の動機付けを受ける人も結構多い。それだけやっぱり刺激も強いし、自分の中で説得力が持てると思うんですね、そういう現場に出やすいのもやっぱり大学生の特権だと思うので、お金はあんまりないかもしれないけど、かじれる時はスネもかじっていいと思います(笑)。北海道大学は比較的充実していると思うんですけど、大学院になると自分の研究をするために、旅費支援などの制度が結構あるんです。北海道大学は大学院大学なので、特に大学院でそういう研究支援の制度が充実してきています。大学院はかつての研究者養成から高度専門家の養成機関へと目的を変えているので、条件があえば大学院に進学し、どんどん現場に出ていってほしいと思います。

文理の壁についてどのように考えていますか?

問題解決に貢献したいって思っている人にとっては、どのような問題であっても文系、理系の区別ってあんまり意味ないと思うんですよね。僕が高校生だったウン十年前でも、高校1年や2年で文系か理系クラスに振り分けられて、当時から野生動物保全に関心があり、生物学と生命倫理が学びたかった私はずいぶん困りました。その困惑は、大学に就職し現在に至るまでずっと続いています。今入ってくる学生さんたちと話すと僕らの時よりも遥かに問題解決に貢献したいという、社会問題に対して意識の高い人がすごく多いなって思うんですね。そうすると必然的に文系理系に分かれて苦労したという話もいっぱい聞くので、文理の仕分けもいい意味でもっとルーズになってもいいんじゃないかなって思うんです。

そういう意味で北海道大学の総合制度というのは他系へ移行するときの自由度を高めることでもっと北海道大学の問題解決力を高められるんじゃないかなと。あとは自分が必要だと感じたら学部の壁を越えていろんな研究室の門を叩いて必要な知識や情報を仕入れて、自分なりの学問を作っていったらいいと思います。大学って、自分がこういう学問が必要だなと感じたらだいたい他にも同じことを思っている人がいるものなので、行動していけばどんどん同じ思いの人と出会えると思います。大学の時にそういう思いで繋がっていると将来コラボレーションの可能性もあったりします。「自分はこんな勉強がしたいんだけど自分が今いる学部ではできないんだ」「こちらの研究室ではこういうことをやっているよ」みたいなやりとりだけで人生が変わった人もたくさんいます。自分のやりたい学問はここでできるんだ、ということを見つけて、大学に進学したメリットを存分に感じてもらえたらいいなと思います。

進路に困っている学生へのメッセージをお願いします

自分の心の声に正直に。北海道大学に来るうえで浪人とか苦労した人は多いと思いますが、大学受験と学部進学はとくに総合系の人にとっては同じくらい重要だと思っています。すごく学部選択を迷うと思うんですけど、初志貫徹というか、まずなぜ北海道大学を選んだのかっていうところから自分の心に素直になってみると「やっぱりこれだった」というふうに忘れかけていた目標が見えてくることもあると思います。

あとは、自分だけで悩んでいたらどんどん選択肢が見えなくなるので、周りの人たちに意見を聞いて、最後は自分の責任で決める。選んだあとで後悔したらその時はその時で次の手があるので、その時はまたいろんな人に話を聞いて、次の手を打つ。北海道大学はそういうことができます。ほかの学部の授業を受けに行ったり、ほかの学部のゼミをのぞいたり。研究者や高度専門職を目指すなら大学院がメインなので大学院で希望するところに進学する。北海道大学の場合は特に学部より大学院のほうが選択肢は広いので学部であまりあれこれ悩まなくても、極端に言ったらどこの学部にいても(準備さえ怠らなければ)大学院でやりたいことができます。なので、ターゲットを大学院において、そのためにどんな勉強をしたらいいのかを早めに考えるのも手だと思います。

どうしても進路を決めることができないときはどうすればいいですか?

一般的にいう遠回りというか、アウトオブコースというか、そのようにしてやりたいことを実現している人が実は日本でも意外にいます。海外の研究者ってそういうタイプが多くて、真っ直ぐ大学や大学院に行かず、大学や大学院の選択にずいぶん時間をかける人も少なくない。そういう意味では色々あちこちウロウロしないと本当にやりたいことが見つからないんだっていう価値観が広まればいいなと思います。北海道大学はそういう意味で学内でずいぶんウロウロできる大学なので(笑)、ウロウロを強くお勧めします。

インタビューを終えて

今回私たちは文学部で保全生態学を研究している立澤史郎先生にインタビューしました。先生は文学院で文理融合的な研究を行っているということで、文理の壁に疑問を持つ私たちはお話を聞きに行きました。立澤先生はとても気さくな方で拙いインタビューにも丁寧に答えてくださいました。文理選択に困っている高校生やこれからの進路に悩んでいる大学生に少しでも役に立てたら幸いです。

この記事は、辻大和さん(総合理系1年)、堀内健太さん(総合理系1年)、雫石悠生さん(法学部1年)、所理輝さん(総合理系1年)、密山果倫さん(総合文系1年)、宇田川はんなさん(総合理系1年)が、一般教育演習「北海道大学の”今”を知る」の履修を通して制作した成果です。