グンさんの研究チームの開発した記憶・忘却の機能をもつゲルは次の三つの条件 1)を満たすものとして提示されています。

1) 記憶された情報を容易に読み出すことが出来る

2) 情報の書き込みは速いが、情報の忘却は極めて遅い

3) 情報の忘却にかかる時間(忘却時間)は、刺激強度(学習強度)が大きいほど長くなる

グンさんも述べるように、グンさんの研究グループは「脳の専門家でも、記憶の専門家でもない」、あくまでゲルという材料の専門家です。それにもかかわらず、記憶というひじょうに複雑な能力からこれら三つの明確な規定を引き出すことに成功しています。それは、おそらく、ゲルという具体的な「物」と直に触れ合うことではじめて可能になる思考の道筋があるからではないでしょうか。後編ではこの点について伺っていきます。

【原健一・CoSTEP博士研究員】

脳のもつ記憶・忘却の機能にかんする三つの条件は、研究グループの中で話し合う中で出されてきたものなのでしょうか?

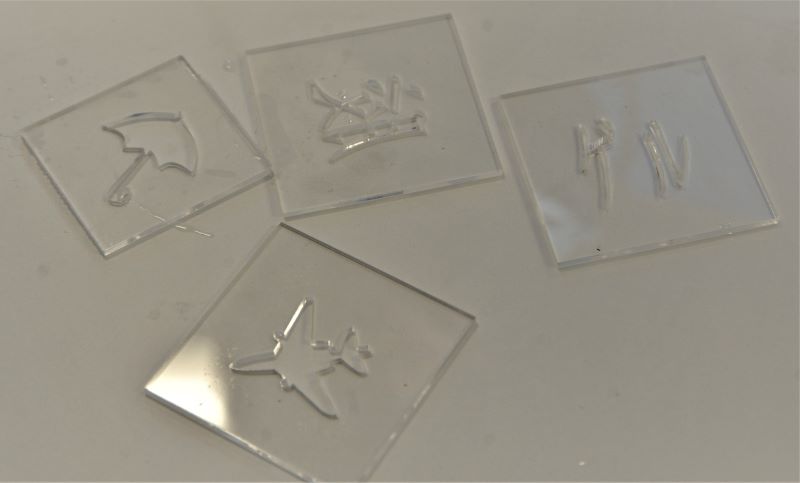

実は研究の現場ではこういうきれいな話ではなくて、むしろ、はじめに学生がこういうゲルの現象を見つけたんです。つまり、温めると何も変わらないように見えるけど、冷たい水に入れると白くなる、だけど今度は長時間おくとまた透明に戻ったというゲルの現象がまずは見つかった。そこで、私が学生とディスカッションしたのは、「じゃあこれは何が起こっているのか?」「なんでこうなるのか?」、そして「これを使って何ができるのか?」ということです。このように問うのが私たちの研究のスタンスです。「もしこの白くなったゲルの二次元画像情報が消えていくということを「ものを忘れること」ととらえてみよう。この場合、脳と類似した機能がゲルにおいて作り出せるのではないか…」という発想です。

そうして、脳と類似した機能を作り出そうとしたならば、これら三つの条件が最低でも必要だなと。これがないと、記憶しているとか、忘れているとか言っても、誰も納得してくれないですからね。

まずはゲルというモノがあって、そして発見されたゲルの現象があったと。そのあとで、記憶・忘却の三つの条件は出てきたものなんですね。

実はこのゲルは、私たちの研究室で独自に開発して、論文ですでに発表したものだったんですよ 2)。ただ、このゲルに特有の現象は、うちの学生が後で気づいたものなんです。「何が起こっているのか?」「なぜこうなるのか?」、そして「これを使って何ができるのか?」と問うのは、現象が発見された後の話しなんです。常にこういう問いを学生に投げかけて、それに答えようと試みています。

論文だけを見ると、単線的なプロセスを経て、ある発見や発明がでてきたように見えてしまいます。しかし、そうではない。紆余曲折を経て、複雑なプロセスを通過して、得られたものですね。

ええ、そうなのですが、実際のプロセスで書くと、実験レポートになってしまうんですね。でも論文は実験レポートとはちがう。この成果の中にある、メッセージやインサイト(洞察)を他の人に伝えたい。そうすると今のような書き方になるわけです。

論文を書く時にはもっと高い視点で、この得られた結果からもっと一般化した意味をいかにして吹き込むか。それによって、この研究の深みというか、価値、これが他のひとに与えうるインサイトをどうやって出すかということですね。

実はこういった明確な形で記憶の条件をだすことはひじょうに難しいはずです。やはりこういった概念規定も、ゲルというものがあったからこそできたという側面があるのではないでしょうか?

私たちは脳の専門家でも、記憶の専門家でもないんですよね。ただ、ひじょうに素直に考えるときに、こういう要素を記憶がもっているのではないかということで、これら三つのものを提示しているんですね。

ゲルのおもしろいところは、ミクロで起こっていることを拡大してマクロなものとして見えてくるというところです。実は私の昔の専門は固体物理でした。しかし、ゲルの世界と触れ合う機会があって、それでゲルに魅了されたという経緯があります。直観的にわかるからです。測定には現れてこないものでもゲルのびみょうなちがいを指先で感じることができるんですよ。それがゲルの研究の醍醐味です。

あと、ゲルというものはシンプルな構造をもつものです。そうするとこのようなシンプルなものをモデルとして使うと、生物の材料をそのままつかうと複雑すぎて理解できないものでも、ゲルを使えばモデルとしてその本質が見えてくる場合があります。

私はてっきり脳や記憶の専門家の研究成果からこれらの条件は得られているのかとも思っていましたが、そんなことはないんですね。実際に扱われているゲルがあって、そのゲルと触れ合っていくなかで、記憶に関する考えが立ち上がってくるというプロセスがあるということですね。これは、ゲルの研究が、記憶の研究に影響を与えるという可能性を示唆しているように思います。

そういうふうに受け取ってくだされば、本当にうれしいです。最大のご褒美ですよね。

さまざまな性質をもったゲルを組み合わせて、生命のような複雑な挙動を示すものができていくのではないかと期待してしまいます。

ええ、私もそう思います。だけど、この限界を乗り越えるのは、私たちにはなかなかできなくて、壁を感じてもいます。それがとてもくやしいんだけど、なかなかできない。やはり、ゲルをまだ「材料」としかとらえられていないのではないかとも思うんです。そこはまた、ゲルの研究の専門家とは別のひとが見て、ゲルをどういうふうに統合してシステムとして発展させていけるか…。

例えば、よく学生に言うのは、iPhoneはすべてのひとの生活を大きく変えました。もうみんなこれなしには生きていけなくなっています。このようなものは、スティーブ・ジョブズが現れるまではだれも想像できなかった。だけど、iPhoneのなかのそれぞれの材料、それをつくりあげる技術はすでにあったんですよね。特に日本はそうした技術をたくさんもっていた。だけど、それを統合してiPhoneのようなものを作れるひとがいなかったんですよ。そういう人が現れてくれれば、ゲルの世界はぜんぜん変わると思います。

そこはやはり、他人とはちがった想像力というか、哲学というか、そういうヴィジョンがないとできないですよね。そういうヴィジョンをもつひとがゲルの世界に飛び込んでくれれば、高い壁を一緒に越えられるかもしれません。

注・参考文献:

- 北海道大学PRESS RELEASE「忘却能力を持つ記憶素子の構築~人間の脳の動的な記憶・忘却挙動に触発されて~」(2020年7月28日)

- T. L. Sun et al., Physical hydrogels composed of polyampholytes demonstrate high toughness and viscoelasticity. Nat. Mater. 12, pp. 932–937, 2013.

今回紹介した研究成果は、以下の論文にまとめられています。

- Chengtao Yua, Honglei Guob, Kunpeng Cuic, Xueyu Lid, Ya Nan Yed, Takayuki Kurokawa, and Jian Ping Gong : “Hydrogels as dynamic memory with forgetting ability”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117 (32), pp. 18962-18968, 2020.

グンさんならびにグンさんの研究グループを紹介しているこちらの記事もご覧ください

- 【クローズアップ】#98 ミライのクルマは軽くて丈夫(2018年11月18日)

- 【チェックイン】大泉洋さんが絶対に壊れない物体に挑戦!(2017年08月04日)

- 【フレッシュアイズ】#12 「ゼリー」が「ひざ」を治す!?(2013年09月03日)

- 【フレッシュアイズ】#81 新しいバイオマテリアルを目指して!~ハイドロゲルの新たな可能性みぃつけた~(2017年07月31日)

- 【ジョインアス】北大祭2017 想像を越えた先に、世界が広がる ~創成研究機構一般公開(2017年06月04日)