今月6日、リスト・ベンジャミンさんとマクミラン・デイヴィッドさんの2021年ノーベル化学賞共同受賞が発表されました。受賞理由は「不斉有機触媒の開発」への貢献です。

リストさんは本学の化学反応創成研究拠点(ICReDD)でも研究グループを持っていることから、いいね!Hokudaiでもその内容をお伝えしてきました。本日は、ICReDD リストグループの共同リーダーとして活躍している辻信弥さんにお伺いした話を交えながら、2021年ノーベル化学賞の詳しい内容について二本立てでお届けします。ということで、第1弾。受賞内容の詳細です。

【梶井宏樹・CoSTEP 博士研究員】

分子を組み立てる道具、触媒

This year’s Nobel Prize is about an ingenious tool for building molecules.

(今年のノーベル(化学)賞は、分子を組み立てるための独創的なツールに関してです。)

上記は受賞者発表の口火を切った、ノーベル財団 事務総長のコメントです1)。プラスチック、洗剤、薬、香料など、私たちの周りにあるほとんどのものは、無数の分子が集まってできています。この分子の組み立てや分解である化学反応の多くの場面で重要なツールが、「触媒」です。触媒とは反応を速めたり、不良品を作らないようにしたりする物質のこと。反応の前後でそれ自体の姿は変わらず、繰り返し使える、化学反応を仲立ちするような存在です。その経済活動への影響力は大きく、世界全体のGDPの35%に関わっているという推測2)があるほど。触媒に関する優れた研究は、人類に大きな利益をもたらすといえるでしょう。

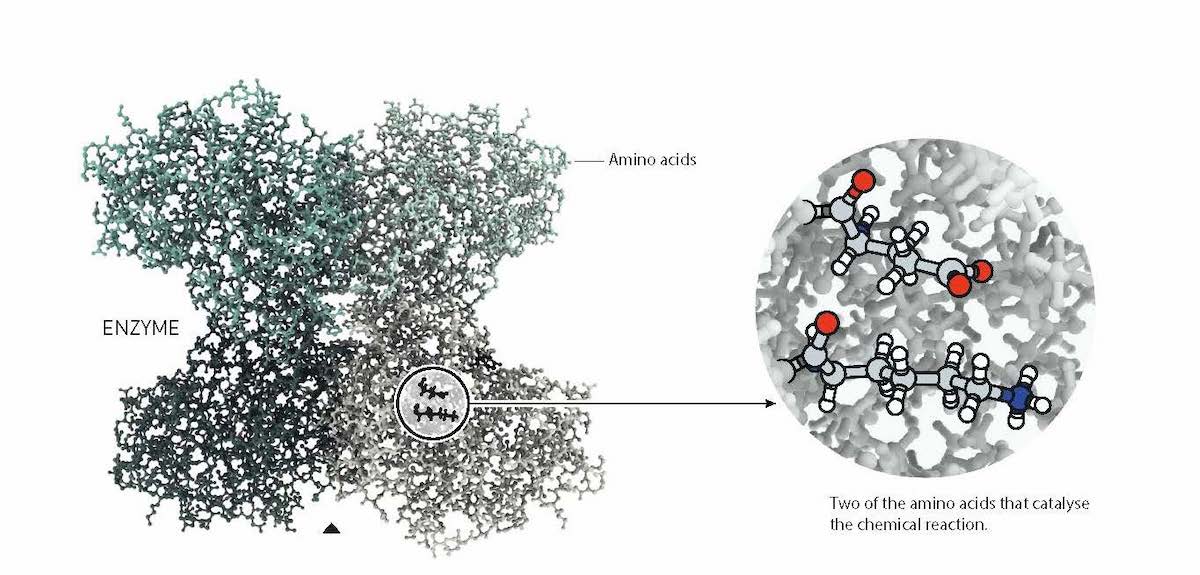

現在、触媒は大きく3種類に分けられています。まず、酵素や一部の抗体といった触媒の能力を持つタンパク質である「生体触媒」。唾液中に含まれ、デンプンを分解するアミラーゼなどです。生体触媒は、狙った通りの反応を進めることに長けています。次に、「金属触媒」。名前の通り、金属を含む触媒のことです。電子の受け渡しが得意といった金属の性質活かしたパワフルさがその特徴。2010年にノーベル化学賞を受賞した本学名誉教授の鈴木章さんが開発した触媒などが有名です。

そして、今回の受賞対象となった「有機触媒」。触媒作用をもつ、比較的小さい有機化合物です。2000年にリストさんとマクミランさんが別々に報告した研究3), 4)が重要なきっかけとなり、第3の触媒として花開きました。有機触媒が注目される理由には、炭素を骨格とする有機化合物ならではの触媒設計のしやすさ、金属を用いないことによる環境負荷軽減への可能性、そして鏡写しの関係にある分子をつくりわける「不斉(ふせい)合成」で力を発揮することが挙げられます。

似たような分子のつくりわける、不斉合成

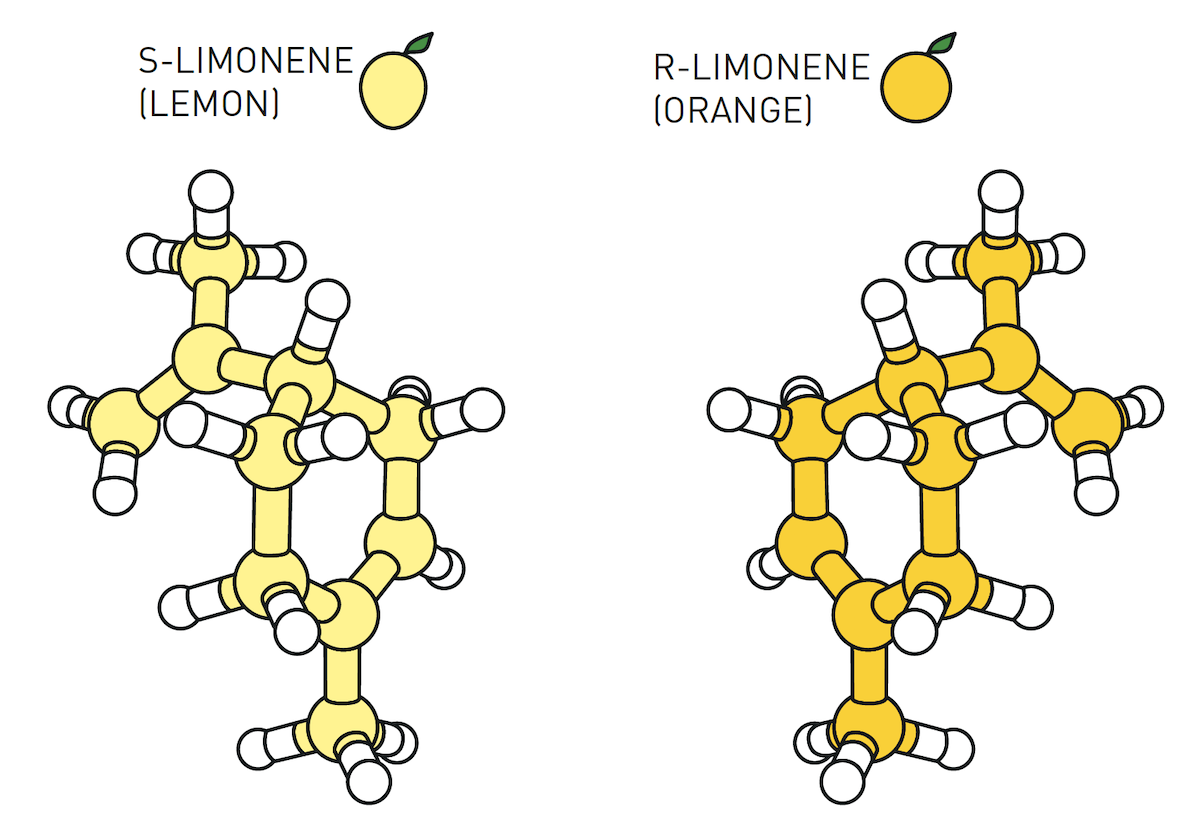

分子には、同じパーツからできていても、右手と左手のように互いに鏡写しの関係で、ぴったりと重ね合わせることのできないものがあります。両者はよく似ているものの、厳密には別の分子。他のものに与える影響も異なります。

こういった分子をつくり分けるような組み立て方を「不斉合成」、そこで用いる触媒を「不斉触媒」と呼び、特に医薬品の開発などでは極めて重要です。例えば、1957年に発売された睡眠薬には、2種類両方のサリドマイドが含まれていました。そしてその一方の分子に、胎児の手足や耳などに深刻な影響を及ぼす性質があったことから、大きな被害を出してしまいました5), 6)。こういったとりかえしのつかないことを引き起こさないためにも、そして私たちの生活を豊かにするような新たな分子をつくっていくためにも、狙った通りの分子のみをつくることは重要であり、不斉合成は化学の大きなテーマとなっています。

どこにでもあるアミノ酸が不斉触媒に!

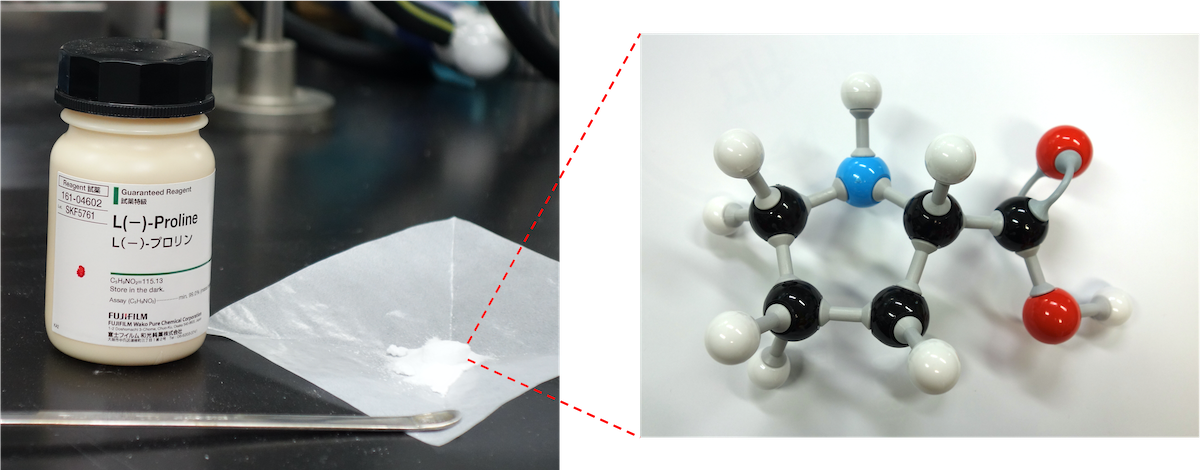

お待たせしました。いよいよリストさんの2000年の研究についてです。リストさんが発表した論文のタイトルは、“Proline-catalyzed direct asymmetric aldol reactions”。当時、アルドラーゼという酵素やそれを真似た金属触媒でしかできていなかったような不斉合成を、「プロリン」という有機化合物で効果的に達成したことを報告する内容でした。

プロリンはタンパク質を構成する要素であるアミノ酸のひとつ。私たちの体の中やふだん口にする食べ物の中などいたるところにあり、サプリとしても市販されています。手に入れやすく、人体や環境への影響の観点からも使いやすい分子といえます。有機化合物が不斉触媒としてきちんと機能することだけでも衝撃的な報告であったにもかかわらず、その有機化合物がプロリンのような使い勝手の良いものだったのです。

では、プロリンのような単純な有機化合物を用いた反応を、リストさんだけが見つけることができたのにはどのような経緯があったのでしょうか。辻さんに伺いました。

辻さん:「実際に、リスト先生が使用した試薬は、世界中のどこの研究室を探しても必ずあるようなものです。そして全部安価です。試そうと思えば、それまでの誰もが実験できたはずですが、報告された反応は2000年まで見つかっていませんでした。

リスト先生は、博士研究員として生体触媒を研究しているバーバス先生のもとで研究をされていました。生体触媒はタンパク質なので分子としては非常に大きいのですが、実際に触媒として機能する重要な部分はごく一部のアミノ酸ということが、当時すでにわかっていました。リスト先生は、そこにインスパイアを受けて、「もしかしたらアミノ酸だけでも同じような反応が可能なのではないか?」と着想したそうです。そこで、反応が進みそうないろいろな試薬に、アミノ酸を入れるような実験を試したのだそうです。この点に関して、「実はこっそり実験していた」というリスト先生の言葉が印象的でした。決して天才的なひらめきといった感想はなかったようで。逆に、「すでにみんなが知っているような反応かもしれない」「周りに知られたら『なんて馬鹿なことをしているんだ』と笑われるのではないか」と思っていたそうです。本当に、華々しいという感じではなくて、「こんなのあり得るのかな」というスタートだったというように聞いています。」

後に続くような研究だったからこそ

続けて、辻さんからは、2000年の研究のもう一つの大きなポイントに関する話がありました。

辻さん:「実は、別の反応ではありますが、プロリンを触媒とした反応自体は、1970年代に報告されていました。しかし、後に続く研究者が現れなかったのです。リスト先生の2000年の研究は、忘れられていた、あるいは無視されていたような研究にもあらためて光を当てて、置くべきところに置いたという意味でも大切だと感じています。ちゃんとした文脈上にそれまでの研究を並べたといいますか。単発の研究で終わらず、コンセプト自体をつくりあげて、さらにその中でのプロリンの有用性や立ち位置を決めたことがおそらく重要だったのではないかなと思います。」

同様の点については、ノーベル財団も受賞発表の際に、次のようなコメントで紹介していました。

『今年の受賞者は、不斉触媒として機能するような小さい有機分子を設計することが可能であることを示しました。この発見が非常に重要であることを彼らが理論的にまとめた結果、不斉有機触媒は瞬く間に科学者たちの注目を集め、多くの関連研究がなされました。その結果、今日、非常に多くの有機触媒が利用可能となったのです。そして、それらが触媒する数多くの反応もまたそうです。』7)

自らが巨人の肩の上に立つだけでなく、後に続く研究者も立てるようにする。人類に貢献した人に贈られるノーベル賞の受賞には、そういったことも大切になるのかもしれません。そしてノーベル財団のコメントの通り、すでに有機触媒はならではの反応が数多く報告されています。例えば、「タミフル」で知られる抗ウイルス薬である「オセルタミビル」という分子は、実験室レベルでは従来の半分のステップでの合成も可能になっているようです8)。

これからもますます研究が進むであろう有機触媒は、どのような化学反応を可能とし、私たちの生活をどのように豊かにするのでしょうか? 今後の発展が楽しみです。

詳報第1弾は一旦ここまで! 今回のノーベル化学受賞の大きなきっかけとなったリストさんの研究は、約20年前にカリフォルニアでされたものでした。そして、リストさんはが北大で研究グループを持つようになったのは2018年から。リストグループの北大での活動についてますます気になり始めた方もいらっしゃるかもしれません。次の記事では、そういった点について辻さんにお伺いした内容です。化学反応を革新するようなICReDDの取り組みとは……? お楽しみに!

注・参考文献・リンク:

- Nobel Foundation 2021: “Announcement of the 2021 Nobel Prize in Chemistry” 『YouTube』 https://www.youtube.com/watch?v=4i8w9xqhgaY

- Nobel Foundation 2021: “Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2021”.

- List, B., Lerner, R. A., Barbas, C. F. 2000: “Proline-catalyzed direct asymmetric aldol reactions”, J. Am. Chem. Soc., 122 (10), 2395-2396.

- Ahrendt, K. A., Borths, C. J., MacMillan, D. W. C. 2000: “New strategies for organic catalysis: The first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction”, J. Am. Chem. Soc., 122 (17), 4243-4244.

- ニュートンプレス 2020: 「ニュートン別冊 学びなおし 中学・高校化学第2版」, 160-161.

- 日本化学会(編) 2013: 「キラル化学 ―その起源から最新のキラル 材料研究まで」, 180-182.

- リンク1の動画内、12分45秒くらいからの委員のコメントを筆者訳

- リンク1の動画内、14分10秒くらいからの委員のコメントより

2021年ノーベル化学賞に関するいいね!Hokudaiの記事

- 速報!北大の主任研究者がノーベル化学賞を受賞!(2021年10月6日)

- 🎉リスト・ベンジャミンさんと祝う、ノーベル化学賞受賞 🎉(2021年10月8日)

- 【クローズアップ】#160 続報!2021年ノーベル化学賞 〜受賞発表翌日の盛り上がりをお伝えします!〜(2021年10月8日)

- 総合博物館にノーベル化学賞パネルが追加(2021年10月16日)

- 【クローズアップ】#161 2021年ノーベル化学賞 詳報(1) 〜不斉有機触媒、切り拓かれた第3の領域〜(2021年10月27日) ←この記事

- 【クローズアップ】#162 2021年ノーベル化学賞 詳報(2) 〜北大で拓く、ノーベル賞研究のその先〜(2021年10月27日)

- 【ジョインアス】#32 2021年ノーベル化学賞 学生の声から感じた受賞の意義(2021年10月30日)

- 【匠のわざ】#12 北大の情報の窓口として 〜総務企画部広報課〜(2021年11月26日)

- 【チェックイン】#158 2021年ノーベルウィーク、いよいよ明日12月6日から!(2021年12月5日)

- リストさんにノーベル化学賞のメダルと賞状が贈られました(2021年12月8日)

- リストさんの受賞を時間と空間を超えて分かち合う 〜2021年ノーベル化学賞実験映像公開〜(2021年12月10日)

- 比べて深まる、2021年ノーベル賞(2021年12月16日)

- 2021年ノーベル化学賞受賞者からのメッセージ 〜リスト・ベンジャミンさんインタビュー映像公開〜(2022年1月31日)

- 総合博物館の2021年ノーベル化学賞パネルを更新(2022年4月7日)