2023年5月13日、CoSTEP19期が開講しました!この日は開講式に併せて特別プログラム「合わせ鏡の間に立って〜科学ジャーナリストの視点から〜」を開催し、科学ジャーナリストの須田桃子さんをお招きして、これまで印象深かった取材経験を振り返っていただき、そこから得た教訓を共有していただきました。後半ではCoSTEPスタッフの大内田と対談し、研究不正に対する研究機関の対応や、科学技術コミュニケーターにも通じるステークホルダーとの緊張感のある関係の構築について、意見交換しました。今年度のCoSTEP受講生と一般参加者、合わせて50名が来場し、最後に来場者も参加しての活発な質疑応答がありました。

STAP細胞“事件”を振り返って

須田さんはこれまで、科学、医療、科学技術行政を鋭い切り口で取材されてこられ、特に2014年のSTAP細胞論文の不正問題では毎日新聞記者として最前線で追われてきました。講演では、「画期的なブレークスルー」として大々的に報道されたSTAP細胞の解説からはじまり、発表から約2ヶ月後に研究不正認定されて錯綜する状況とその報道を、当時の須田さんの思いを挟みながらお話いただきました。後半では、STAP細胞事件を結末まで振り返って見えてくる日本の研究環境と組織対応の問題点を整理して述べられました。特に、「“組織の論理”は時に“科学”に優先される」状況を目の当たりにされ、信頼できる情報を見極め、自分の頭で考えることが極めて重要である教訓を共有されました。

プロフェッショナル・リレーションシップ

講演後はCoSTEPスタッフの大内田が登場し、須田さんと対談を行いました。

前半のSTAP細胞事件の話を受け、対談では当時大内田が末端の一人として対応した2018年のiPS細胞研究所の論文不正を取り上げました。この件についても当時取材された須田さんと共に、STAP細胞事件との不正対応や報道の違いについて振り返りました。

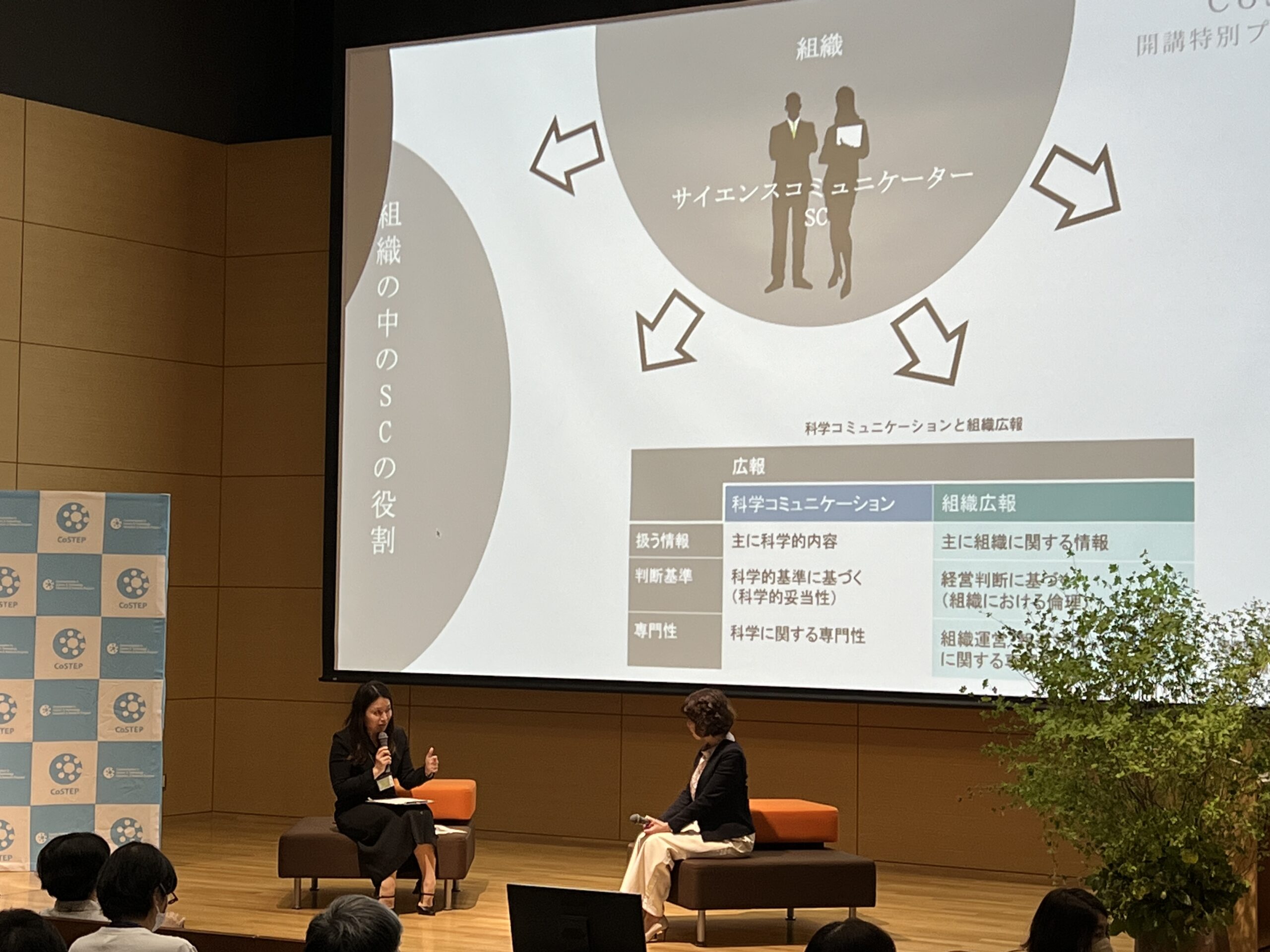

また、将来組織の中で働く科学技術コミュニケーターがこれから誕生していくことを踏まえ、科学技術コミュニケーションと組織広報のあり方やステークホルダーとの関係性の築き方についても話をしました。キーワードとなったのは「プロフェッショナル・リレーションシップ」。須田さんが取材する上で心がけている関係性で、取材する側もされる側も互いにプロとして認識し合い、馴れ合いも忖度も無く接することが、結果として長期的にプロとしての信頼を得ることにつながると話されました。

科学技術コミュニケーションにおける「責任(responsibility)」と「対応(response)」

最後に、CoSTEPの川本思心部門長より科学技術コミュニケーションの観点から、今回の講演と対談を振り返ってもらいました。科学技術コミュニケーションにおける責任(responsibility)は、科学コミュニティ内部に対するものだけでなく、科学コミュニティを超えた外部に対して存在し、それゆえ何か起きたときには対応すること(response)が責務であると述べました。しかし、今回の話であったように、人には立場があり、立場の違いによって対立が生じてしまうことがあります。須田さんが言われた「プロフェッショナル・リレーションシップ」−ときには対立しつつも信頼し合える関係性は、「科学をより健全なものにしていく」という大きな目標を立場の違う者同士が共有することで構築できたのではないでしょうか。科学技術コミュニケーターも立場の違いによって対立が生まれることがありますが、大きな目標を持って活動していくことが大事であると改めて強調しました。

今回の開講式は、内容を考慮して一般公開は対面のみで開催しました。限られた方のみの参加となってしまいましたが、その分深掘りした意見交換と質疑応答が出来た印象でした。参加した受講生からは、「研究不正の解明に携わった方のお話が聞けて非常に興味深かった」「科学を伝える上での責任を体験的に感じ取れた」などの声がありました。