松橋裕太(2020年度 本科/社会人)

モジュール4の講義のテーマはトランスサイエンスです。科学技術と社会の接点に生じる現実の具体的な問題について知り、問題意識を持つと同時に、それらの事例を通じてトランスサイエンスの複雑な構造を適切に理解する思考力を養う講義が用意されています。その中で今回の講師は、北海道大学大学院文学研究院の教授であり、「人間知×脳×AI研究センター」のセンター長を務める田口茂先生です。意識について理系と文系が協働する学際的研究に取り組んでいます。講義では、哲学と科学が歴史的にどのように分岐していったのか、そして今再びどのように融合しつつあるのかについて考え、その中で科学技術コミュニケーションがどのような役割を果たせるのかについて学びました。

万物への問いー古代ギリシアにおける哲学のはじまり

タレスといった古代ギリシアのイオニア学派の哲学者達が、万物について問いはじめたことから哲学は始まりました。イオニア学派の他にも、プラトンやアリストテレスといった古代ギリシアの哲学者には、秩序や合理性への関心が顕著にみられ、このような哲学の特徴は後に科学にも受け継がれてゆきました。

根拠より「信」が優先される宗教や、根拠を問わないことの自由さが重要な文学と異なり、哲学は根拠を持って語る言語的実践であることが特徴と考えられます。

こうした特徴から哲学のはじまりは、同時に科学のはじまりとしても捉えることが可能です。実際に、古代において哲学者の多くは科学的観察や科学的・理論的考察に従事しており、哲学と科学は未分化といえる状態でした。

哲学と科学の分岐

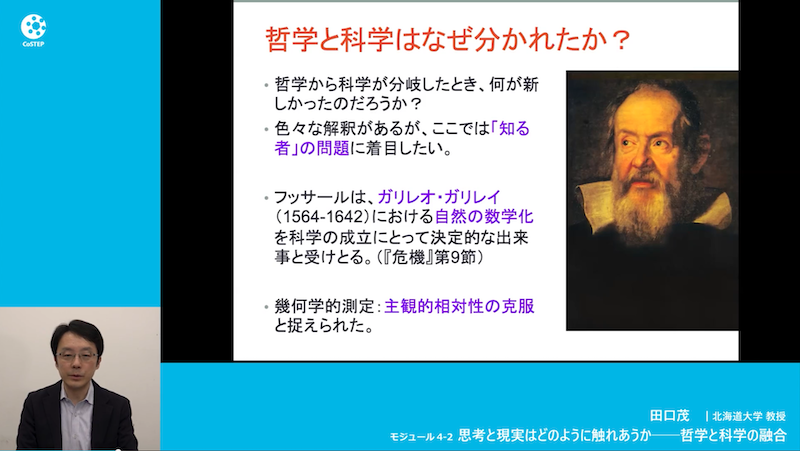

17世紀にガリレオ・ガリレイやニュートン等によってなされた「科学革命」によって、近代的科学は哲学一般に対する独自の性格を際立たせていきました。ただし科学的方法論が確立され、哲学と科学がはっきりと分化されたのは19世紀前半であり、それまで自然科学は「自然哲学」と呼ばれ、科学者という言葉も誕生していませんでした。私たちにとって当たり前の存在である科学ですが、確立した時代がこんなにも近いことはとても意外です。

では、こうして生まれた近代的科学は哲学に対して何が新しかったのでしょうか?素朴な意識によって捉えた自然は人によって違って見えてくるものです。しかし近代的科学では、数学を用いて、実験や観察といった方法で幾何学的に測定するなら「誰にとっても同じ」=「客観的」な知識が得られるはずという考えに基づき、「知る者」によって変わらない厳密な知識を求めました。このことが近代的科学の特徴であると考えられます。

そして、こうした誰にとっても変わらない知識を求める科学の特徴によって、「知る者」は重要性を失い、「見る者」「知る者」への問いは排除されていきました。

「知る者」への問いー20世紀の新たな潮流

近代的科学では排除されてきた「知る者」ですが、20世紀における科学・哲学それぞれの内部における新たな潮流によって、私たちの「知」にとって「知る者」が決定的な役割を果たすことが顕になってきました。これが現代科学に新たな潮流を生み出すこととなります。科学では次の2つの理論の登場によって、「見る者」「知る者」の問題が科学者自身の只中に浮上しました。

①相対性理論

アインシュタインによって提唱された相対性理論では、質量・長さ・同時性などは、観測者のいる座標系によって異なる、つまり絶対的なものではなく相対的なものであると捉えられます。これは相対性を考慮に入れなければ客観的で普遍的な物理理論を得ることができないことを示しました。

②量子論

量子は「観測されるまで不確定である」という性質を持っており、観測するということから無関係に成立する現実という考えが斥けられます。

一方、哲学では19世紀から20世紀にかけて「身体性」の問題が浮上します。ニーチェやフッサール、メルロ=ポンティやハイデガーといった哲学者たちは、「身体性」を問題とし、身体と空間・時間の中には根本的な繋がりがあることを提示しました。この流れの中で、哲学において、「認識主体」は世界と別次元にある超越的存在ではなく、世界の中に身体をもって住みついているものと考えられるようになりました。そしてこうした考えの中では、認知・認識・知ることは、主体・身体化された「知る者」が必然的に要求されます。

世界と「知る者」が不可分であるということ

20世紀の新たな潮流を受けて、科学の中に「知ること」への理論を導入しようという動きが出てきます。人間の心の動きや知的活動を情報処理の観点から説明しようとする科学分野が成立し、認知科学が形成されました。この認知科学は当初から学際的であり、人工知能・神経科学・哲学・心理学・言語学などが密接的に関わり合っていました。こういった「知ること」の科学の勃興は、科学の中に「知る者」を導入しようとする試みであると見ることができます。

こういった試みにおいて重要なのは、「知ること」を「知ること」を「知ること」・・・といった、「認識=知る」と「行為=する」の循環構造が作り出されている点です。この循環構造の中では、世界は私たちそれぞれの「行為」によって立ち上がり、かつ、知ることは同時に行為であるため、世界がどのように現れるかは、それが誰にとって現れるかということと切り離すことができなくなります。

ディスカッション

上記内容を踏襲し、『われわれが「知っている世界」は、もうすでにわれわれの個性的な「行為の結果」であると認識したとき、「客観的」とされる科学をどのように変えるだろうか?』という問いについて、正解はない問題だとした上でディスカッションをしました。ディスカッションでは次のような意見が出ました。

・世界と「知る者」を切り離せないと考えたとき、科学による知識も「絶対的な真実」ではなくなってしまう。結果として科学は完全に正しいものではなく、ものごとを知るためのひとつの物差しになるのではないか。そうなると多様な解釈が生まれてくることになるので、「科学だから絶対だ」というやり方は通じづらくなり、ひとつひとつ合意をとって物事を決めていく重要性が増すのではないか。

・「客観」というのがなんなのかが難しいと思った。人間以外のハエのような動物のことも考え出したら尚のことよく分からない。

・科学はひとりひとりの感情・願望を実現するために都合よく使われる道具になってしまうのではないか。

「人間」をめぐる知の変容

人間について古来から考えてき哲学や社会学等の人文学、その数千年の伝統を受け継いでいるのが人文社会科学ですが、神経科学やAIといった新興分野がどんどん「人間」の領域に近づいてきたことによって、両者の間での学際的な研究が活発化しています。

神経科学では脳イメージング技術を活用した生きた脳の活動の可視化によって、人間の「主観性」や「内面」にアプローチができるようになりました。学際的研究の例として、田口先生がセンター長を務める「人間知×脳×AI研究センター」で脳科学と人文社会科学の相互越境的な国際会議を開催し、「意識」とは何か?「自己」とは何か?といった、従来では哲学が扱っていたような問いに関する討論を行ったことが紹介されました。

一方、AI研究ではディープラーニングの発達によって、一部分野において人間を超える性能のAIが開発され、AIは人間を超える?人間らしい能力とは?といった、人間への問いとAIへの問いが融合した問いが生まれています。また、AIに退屈する機能を持たせると性能が向上するという発見から、人間の「退屈」には重要な意味がある可能性が発見されるなど、AIにおける発見が、人間に関する知にもつながるような事例が生まれています。

上記のように、科学的な問いと人間への哲学的な問いは一つになってきています。ここにもまた、「知る者」としての人間が、「知る者」自身である人間について知ろうとしている、循環構造が認められます。こうしたことから、近代的科学において一度は排除された「知る者」自身への問いが、今再び、科学にとって本質的な重要な問いになってきていることが分かります。

科学技術コミュニケーションの役割ー科学と生活世界の間に立つものとして

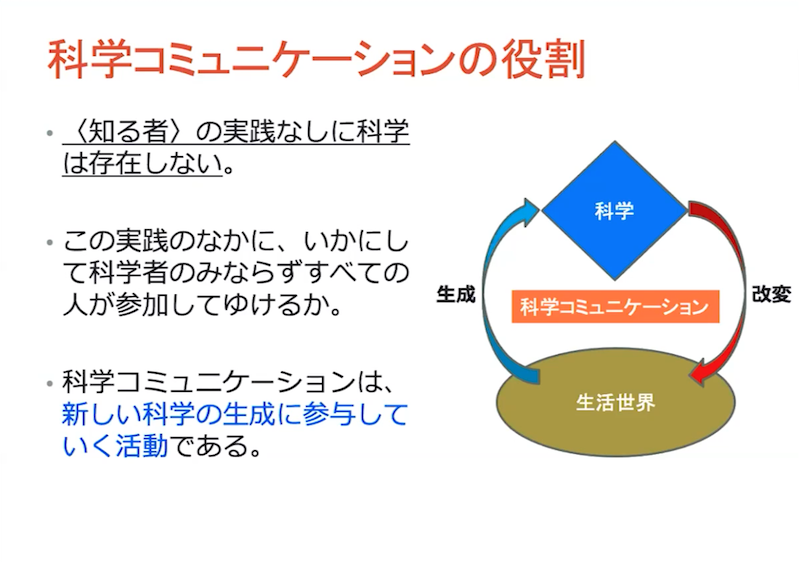

実践する活動なしには成果としての科学は存在しないことから、科学は科学的実践に包まれているといえます。また、科学的実践は私たちが日常的に経験している世界=生活世界で行われていることから、科学の成果は生活世界に影響を与えています。さらに、科学は実験器具や計測機器といった、身体的に扱われ得る日常的な生活世界的対象から現れてくることから、科学は生活世界から生まれてくるものであるともいえます。つまり、生活世界から科学は生まれ、そして科学は生活世界が影響を与え改変するという循環構造が認められます。

この循環構造の中において、科学が「知る者」による「知ること」であるということを思い出させてくれる存在として、生活世界と科学の両者の間に立つ「科学技術コミュニケーション」は重要なものと考えられます。

「知る者」の実践なしに科学は存在しません。この実践の中に、いかにして科学者のみならず全ての人が参加していけるかを考え、実践することをとおして、科学技術コミュニケーションは新しい科学の生成に参与していく活動になることができるのではないでしょうか。

講義を終えて

田口先生の講義は、科学技術コミュニケーションについて考えるためのヒントが散らばめられていましたが、答えを与えてくれるものではなく、色々なことを「よく考える」きっかけをくれるものだと感じました。特に印象的だったのは、ディスカッション後に田口先生がコメントした、「客観的だと言われていることも私たちが主観的に捉えたものであり、絶対的なものではない。両者を完全に切り離すことはできず、循環構造が存在する」という趣旨の言葉です。

私たちは自分の考えていることが客観的で論理的であると考える程、相手の歩み寄りばかりを求めてしまうことがあると思います。しかし、自身の「主観」について振り返り、「客観」を見つめ直す思考を繰り返すことで、そういった一方的な姿勢に気づき、改め、お互いに歩み寄る、より良い視点を得ることが出来ると思いました。

また、田口先生には講義後二時間近く、「主観」と「客観」の関係性を中心とした対話の時間を設けていただき、対話の最後には、「分からないこと」に「ひるまず」考え続けることの大切さを伝えていただきました。 これからの科学技術コミュニケーション活動に今回得た経験を活かせるよう、「ひるまず」考え続けることを実践できたらと思います。

田口先生、たくさんのことを考えるきっかけとなる、とても刺激的な講義をしていただき、ありがとうございました!