坂本舞衣(2021年度 本科/学生)

はじめに

モジュール5の3回目は、九州大学大学院芸術工学研究院助教の長津結一郎先生に社会包摂に関わる芸術文化活動についてご講義いただきました。長津先生は、文化政策やアート・マネジメントを専門とし、社会包摂に関わるデザインを実践されています。今回は、「社会包摂」「障害」という概念の再検討と障害のある人の芸術文化活動の事例を通して、本当の意味での「社会包摂」に資する芸術文化活動についてお話し下さいました。

「社会包摂」とは

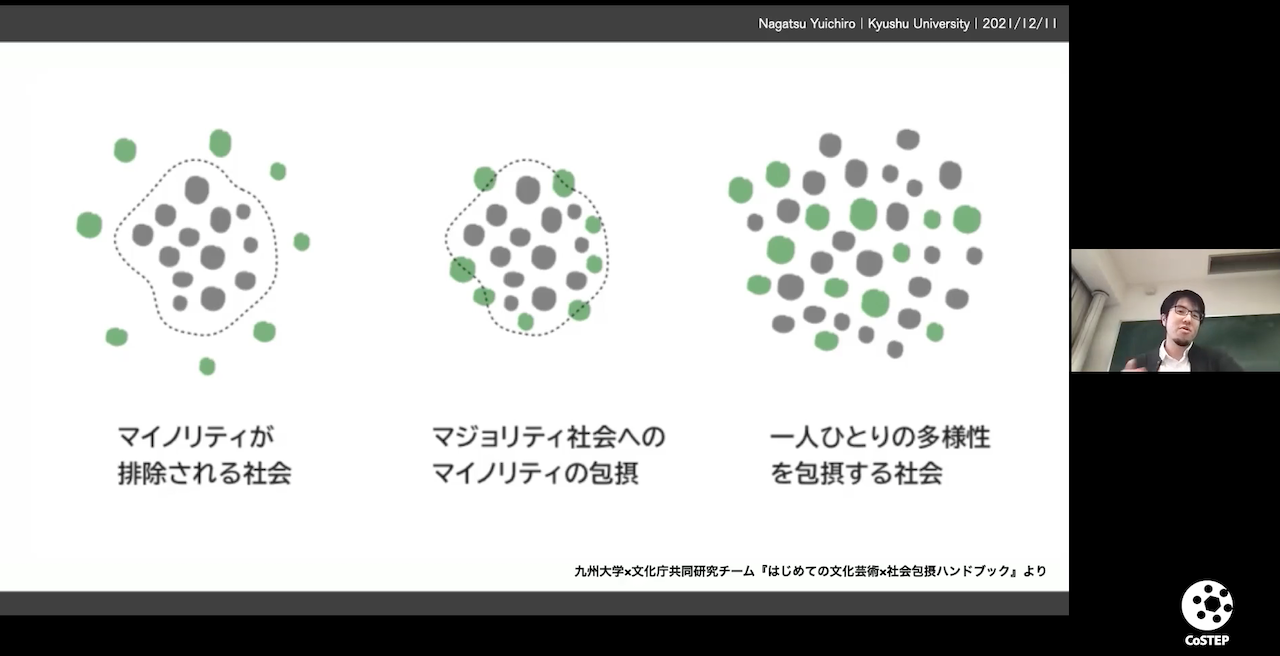

社会包摂とは、「マジョリティ社会におけるマイノリティの包摂」状態(中央図)と一般的にされていますが、マジョリティの世界にマイノリティが適応させられている状態と捉えられ、必ずしも「包摂的」でないと言えます。そこで、理想的な社会包摂とは何かを考えると、「一人ひとりの多様性を包摂する」線引きがない状態(右図)となります。しかし、このような理想的社会包摂は、ルールや政策がない無秩序な状態と言え、現実的にはありえません。このようなことから、中央図と右図の中間にある「社会包摂」を目指すことが求められます。そのためには、マイノリティが社会の中でエンパワメントされること、マジョリティの意識の変化が必要です。

「障害」とは何か:障害の社会モデル

従来考えられてきた障害は、不自由をきたす当事者の心身的特徴を指し、障害の原因を個人的なものとして捉えていました。この見方に対して、障害を機会の不平等や偏見・差別といった社会的なものによるものとする「障害の社会モデル」という見方があります。後者の見方に基づくと、障害の原因は社会システムや人々の意識であり、それらを改善すれば、社会包摂に近づけると言えます。しかし、集団として社会の障害をなくしていくことには限度があり、全ての個人の障害をなくし、包摂することは現実的ではありません。そこで、障害/健常に問わず、人々の間にある差異を包摂しようとする考えがあります。障害者福祉における芸術活動の中ではそのような差異の包摂がなされている事例が見られます。

障害者の文化芸術活動:文化で障害者福祉をデザインする

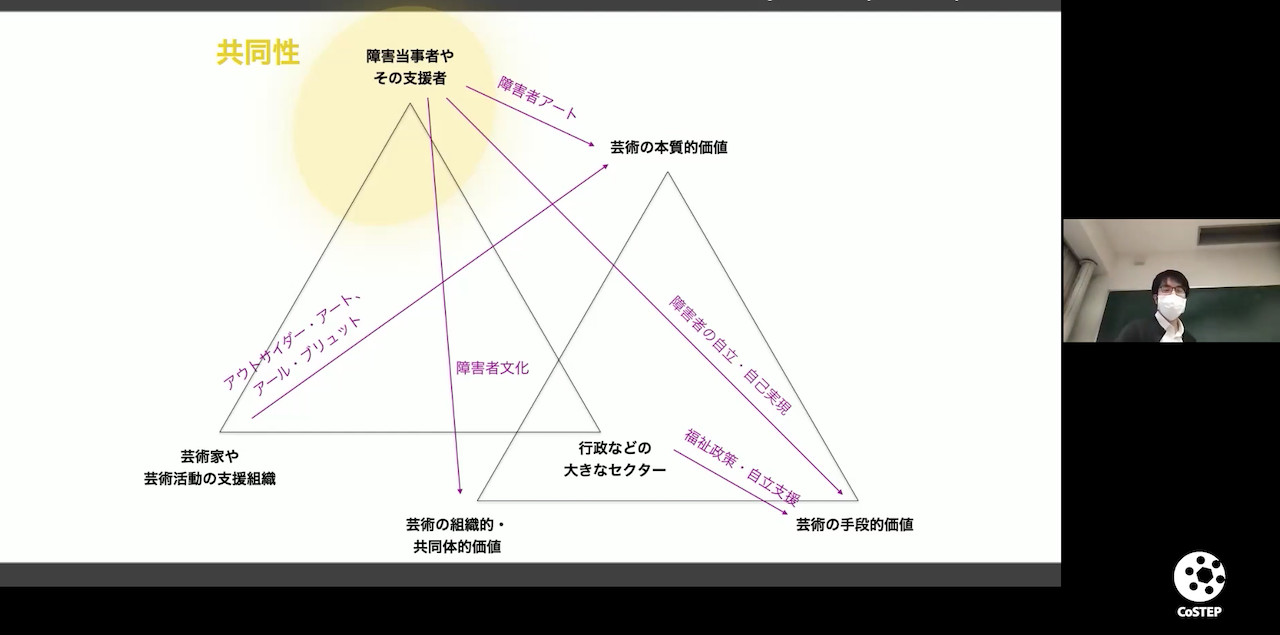

障害者の文化芸術活動とは、障害者が、個人単位やグループで行う文化芸術活動のことです。このような活動は美術、音楽・舞台芸術、メディア芸術、アートプロジェクト分野などで幅広く行われています。その目的は優れた作品の創出や自立支援、社会への課題提起など様々です。ここでは、様々な個人、組織が存在し(画像の左三角形)、その活動やそれを見る人によって芸術活動の価値の捉え方(画像の右三角形)が異なっています。従来の活動では、障害当事者個人でなく、その周りの人たちが活動をどうみるかによってその価値が変容するといった障害者コミュニティ内での「共同性」が見られました。

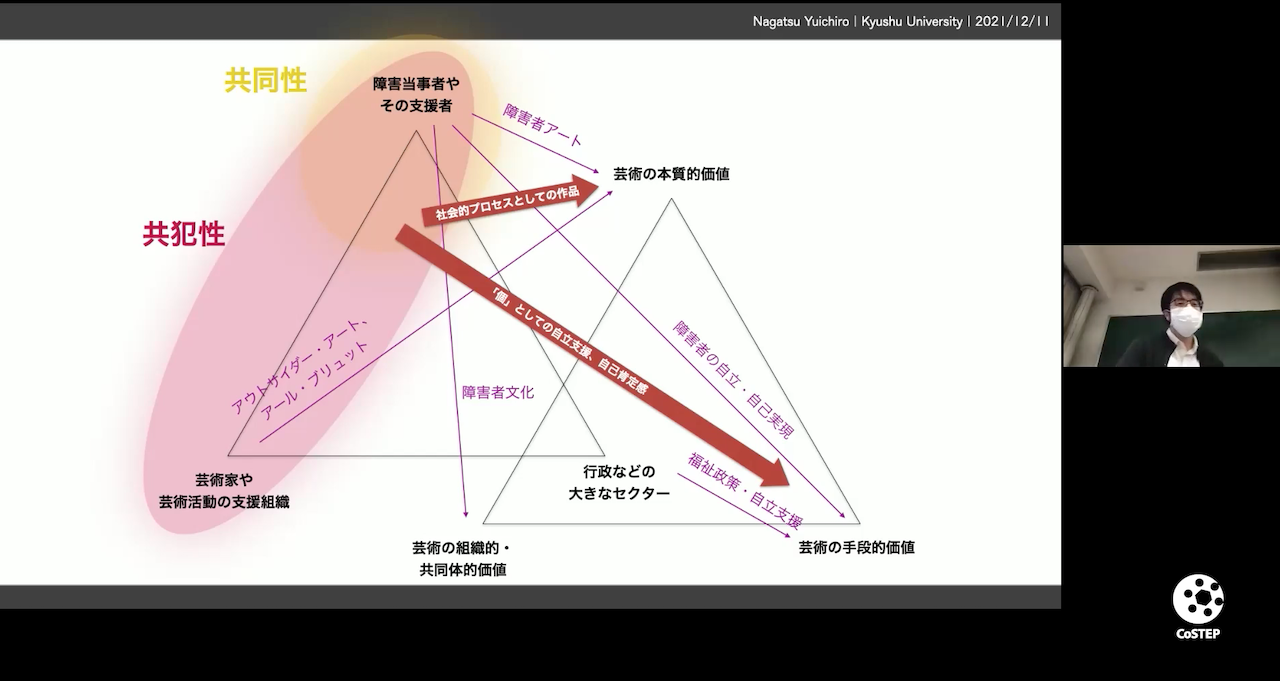

しかし、長津先生は、その「共同性」にとどまらず、アートの場をデザインするアート・マネジメントの視点や「文化で障害者福祉をデザインする」という発想から「共犯性」を主張します。「共犯性」とは、障害者コミュニティと芸術家コミュニティが関係性を持つことで、両者がもともと考えていなかったような新たな価値の創出や芸術観、障害観、支援観の変容が起こるというものです。

社会包摂に関わる芸術活動が生むもの:社会の価値観・障害観のアップデート

障害者の芸術活動は、障害当事者の自立支援・自己肯定感の創出だけでなく、障害者コミュニティにおける支援観やアートコミュニティにおける芸術観、そして社会における障害観の見直し、変容、さらには新たな価値観の創出につながると期待できます。また、障害者にとっての生きづらさだけでなく、障害の有無にかかわらず、あらゆる人の生きづらさの軽減にもつながるのではないかということも示されました。

長津先生・渡辺一史さんクロストーク・ディスカッション

今回は講義に加え、長津先生と、障害・福祉分野の取材をしてきたノンフィクションライターであり、映画『こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話』(2018年)の原作者である渡辺一史さんを迎え、クロストーク・ディスカッションが開催されました。

介助の現場における「支えること」と「支えられること」の逆転現象が渡辺さんから指摘され、障害者のアート活動の現場でもそのような逆転は起こるのではないかという問いを起点に、「支援とは一体何か」や「支援側/支援される側」「マイノリティ/マジョリティ」の境界線、障害者の芸術活動におけるファシリテータのあり方などについて議論が展開されました。私自身、印象的だったこととしては、芸術家と障害者の間に必ずしも線引きが存在していないことなど境界線の問題についての議論で、境界線の問題に気づくことができるのはマイノリティ側であるという指摘がありました。私たちが常日頃、無意識に誰かとの間に境界線を引いて過ごしていることや、状況により自身が線引きできないような立場にある場合もありうることに対して自覚的であることの必要性を感じました。また、ある意味、境界線の上で活動するような科学技術コミュニケーターは常日頃からこのような境界線の問題について考えていく必要があると講義・議論を踏まえて考えたところでした。