植田康太郎(2025年度ライティング編集実習/学生)

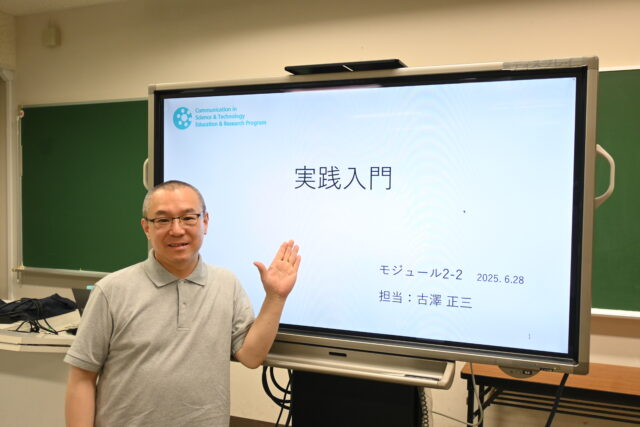

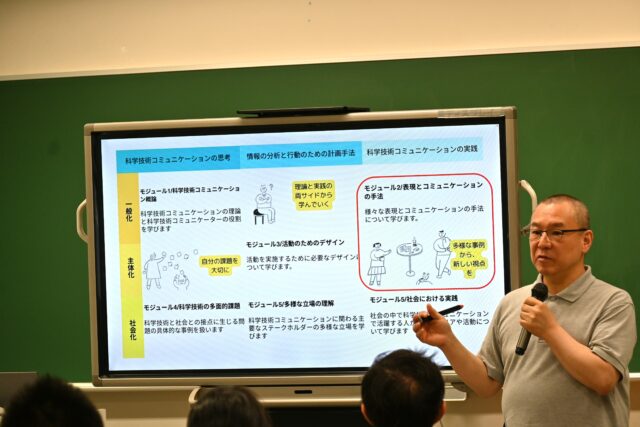

モジュール2-2は、CoSTEP特任講師 古澤正三先生による「実践入門」です。本講義では、実践とは何か、科学コミュニケーターの役割とはなにかを改めて確認したあと、実際にこれまでCoSTEPが20年間でどのような実践を行ってきたのかを説明しました。

「実践」の定義と科学技術コミュニケーターの役割

講義はまず、「実践」とは何かという問いから始まりました。国語辞典によれば、実践とは「考えを実際に行うこと。自分で実地に行い、行為、動作にあらわすこと」だけでなく、「人間が行動によって周囲の世界に働きかけて環境を意識的に変化させること」という意味があります。

古澤先生はこの実践の定義から、「考えを実際に行い、理論に対して、行動や態度で示し、社会や他者に働きかけ、変化を生む。実践において、このサイクルを回していくことが重要です。」と述べました。

では、科学技術コミュニケーターにおける実践とはどのような行いでしょうか。科学技術コミュニケーターの役割としてよく聞くのが、科学をわかりやすく伝えることです。ここで問題になるのは、「伝える」とは具体的にどのような行為なのかです。

古澤先生は、「伝える」という行為は、どこで・誰と・どんなふうに関わるのかが大事であると説明します。一方的に自分が伝えたいことを押し付けるのではなく、なぜそのテーマを扱うのか、どうすれば意味のある時間をつくれるのかを自分の言葉で説明できるようになることが大事です。

科学技術コミュニケーションの実践のサイクルをまわす上で、問いを設定することは新たな気づきを与えます。例えば、「準備したのに人が全く来ない、考えたのに伝わらない、つながらない」などの課題があったとします。このような課題に対処することが、科学技術コミュニケーターとして成長する契機となります。

また、古澤先生は、科学技術コミュニケーターの役割は、単に専門的なことをわかりやすく伝えることではなく、「聞く」「つなぐ」「つくる(ともに考える)」ことが重要だとし、

「科学コミュニケーターは、科学の伝え手である前に、社会の声の受け手であるという視点を持つことが大事です。」と述べました。

CoSTEPでの実践例の紹介

科学コミュニケーションの実践、及び科学コミュニケーターの役割について説明のあと、実際のCoSTEPでの実践例の紹介がありました。

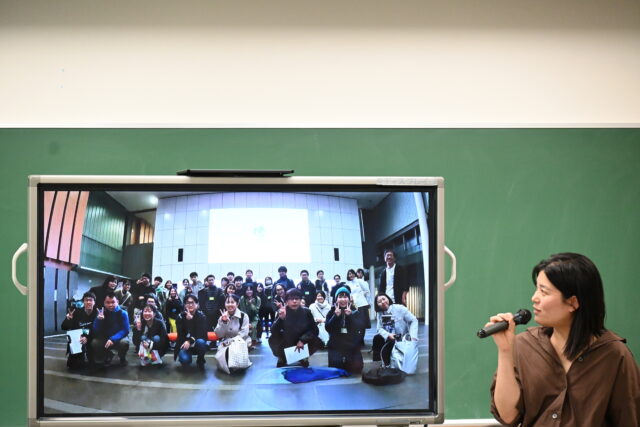

まず、朴炫貞先生が美術館・科学館実習を説明しました。

CoSTEPでは、美術館・科学館実習を2017年から実施しています。例えば、お台場にある日本科学未来館での実習があります。日本科学未来館のテーマは「科学」ではなく「未来」です。そのため、科学の原理だけでなく、科学がどのような未来を描きうるかという観点から館内が構成されています。実習では、参加者同士が対話をしながら館内の展示を鑑賞しました。

また、2024年に東京の森美術館で実施された「ルイーズ・ブルジョワ展」での実習もありました。この展覧会は、現代アートに関する展示であるため、必ずしも解釈がわかりやすいものではありません。ただ、このような異なる世界があることをまず知ろうとすることが重要です。まず知るというところからコミュニケーションがはじまったり、さらなる問いかけにつながったりするのです。

次に、池田貴子先生がキツネに関するリスクコミュニケーションの実践例を紹介しました。

ここでの話題は、近年問題になっている「都市ギツネ」の問題、特にエキノコックス感染症のリスクについてです。この問題の対策には、クライシスが起きる前に備えること、つまり平時のリスクコミュニケーションが重要です。CoSTEPでは、子供たちがキツネの耳をつけ、キツネになりきるRPG形式のワークショップ、エキノコックスになりきるボードゲーム、飛び出す仕掛け本の制作などの実践を行いました。池田先生はこれらの活動を通じて、あまりわくわくしない問題をわくわくする方法で伝える試みを行っています。

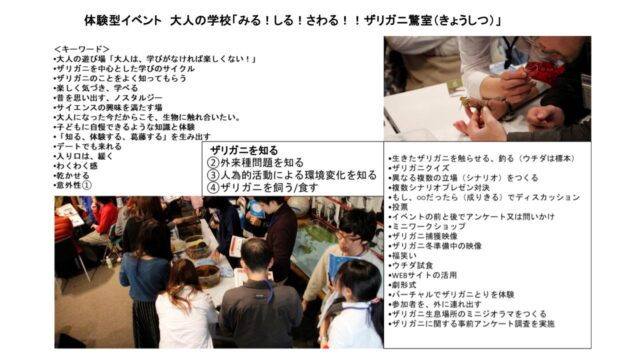

最後に古澤先生がこれまでに実践したイベントを紹介しました。古澤先生がCoSTEPの受講生だったときに「大人の学校 みる!しる!さわる!!ザリガニ驚室(きょうしつ)」を実施しました。

日本には現在3種類のザリガニが生息しています。そして、北海道ではそのすべてのザリガニが生息しています。3種類のザリガニのうち、アメリカザリガニとウチダザリガニが外来種、ニホンザリガニが在来種です。現在の日本では、2種の外来種の勢力が拡大してしまい、在来種であるニホンザリガニが絶滅の危機に瀕しています。このイベントはこの外来種の問題をより多くの人に知ってもらうために実施されました。イベント内では、ザリガニの観察や特徴の学習、粘土での制作、外来種問題の学習、そしてなんと実際にザリガニを食べる体験なども行われました。

ほかにも、「私の仕事を決めるのは誰?〜裁判劇を通じて人工知能を用いた人事評価の是非を考える〜」というイベントでは、AIによる人事評価の問題を裁判形式で考えるワークショップを実施しました。さらに、「まるっと外来生物カードラリー」を円山動物園で実施しました。この動物園のイベントでは、子供向けイベントの難しさや、時代によって変わる動物園の展示方針に合わせる大変さについて説明がありました。

CoSTEPでは、2006年から「サイエンス・カフェ札幌」を定期的に開催しており、現在141回目を迎えています。「サイエンスカフェ・札幌」では、企画立案、話題提供者との折衝、運営計画、会場設計、広報活動、当日の運営、などさまざまな作業をメンバー同士で進めていきます。

「サイエンス・カフェ札幌」を実施するうえではたくさんのことに気をつけなければなりません。例えば、企画立案の際は、「やりたいこと」「できること」「求められていること」のバランスを取ることが大事です。また、話題提供者との折衝では、先生を「お客様」ではなくイベントをともにつくりあげていく「パートナー」として捉え、一緒にイベントを作り上げる姿勢が大切です。広報活動では、対象者に合わせて周知方法やポスター・チラシのデザインを変えます。当日の運営では、ファシリテーター、進行ディレクター、受付係、音響係などの役割分担を明確化しておきます。また、事前に運営マニュアルの作成もしておかなければなりません。

以上のようにCoSTEPでは、数多くの実践を経験してきました。これらの実践には、具体的な目標・成果物を目指して、限られた期間でチームを組んで取り組む、はじめから「正解」がない中で学びを得る、「編集」作業を通じて優先順位をつけながら、一つのものを作り上げる、などの特徴があります。

最後に、「実践しつつ学ぶ、学びつつ実践する」というアプローチの重要性を強調し、受講生それぞれの経験を生かすことの意義を述べ、講義を終えました。

まとめ

古澤先生が講義のなかで強調していたのは、「CoSTEPは、安心して失敗できる場である」という点です。もちろん、失敗しても問題ないとたかをくくって適当にイベントを開催することは望ましくありません。しかし、失敗が怖いから挑戦しないというのではなく、これまでの20年間のCoSTEPでの実践例を活かしながら、いろいろなことを試していけるような場にしていきたいと思いました。