ソーシャルデザイン実習(以下SD実習)では、2022年10月30日から11月2日まで、東京の美術館で展示を鑑賞する東京アートツアーを実施しました。ここでSD実習生の5名による作品鑑賞をお届けします。

李禹煥《対話》2010,2020,2021,2022

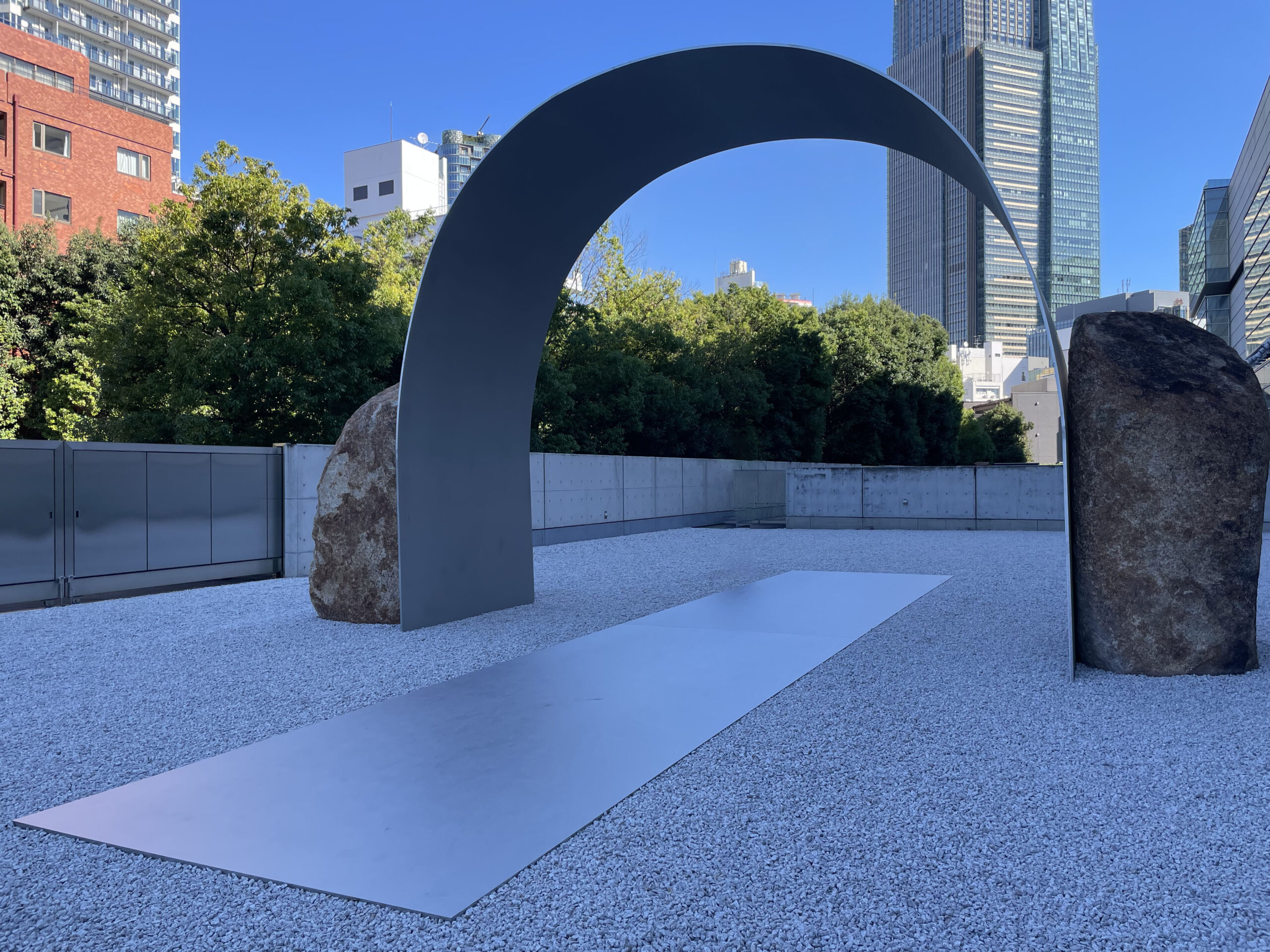

2022年10月31日。国立新美術館の開館15周年を記念して開催された「もの派」を代表するアーティスト・李禹煥の企画展に行ってきた。「もの派」とは、ものとものを単体、または組み合わせる手法で創作するアーティストグループのことである。李はその流れを築いた人物の一人だ。

私は彼の、ただそこにある「もの」を組み合わせ、「もの」が持つ滑らかな曲線やざらざらした感触自体を立体として表現した作品に居心地の良さを感じた。自分の足で踏みしめ、中をくぐり、触って感触を確かめる中で、リアルに物事を感じることの大切さを学んだ。パンデミックの只中を生きる私たちに李の作品が問いかけるものは、リアルな空間の欠如と新しく生まれた人と自然、人と人の関わり合いにあると思う。以下では、私が李の作品で私がもっとも感銘を受けた作品「対話」をパンデミックの関わり合いの中で解説する。

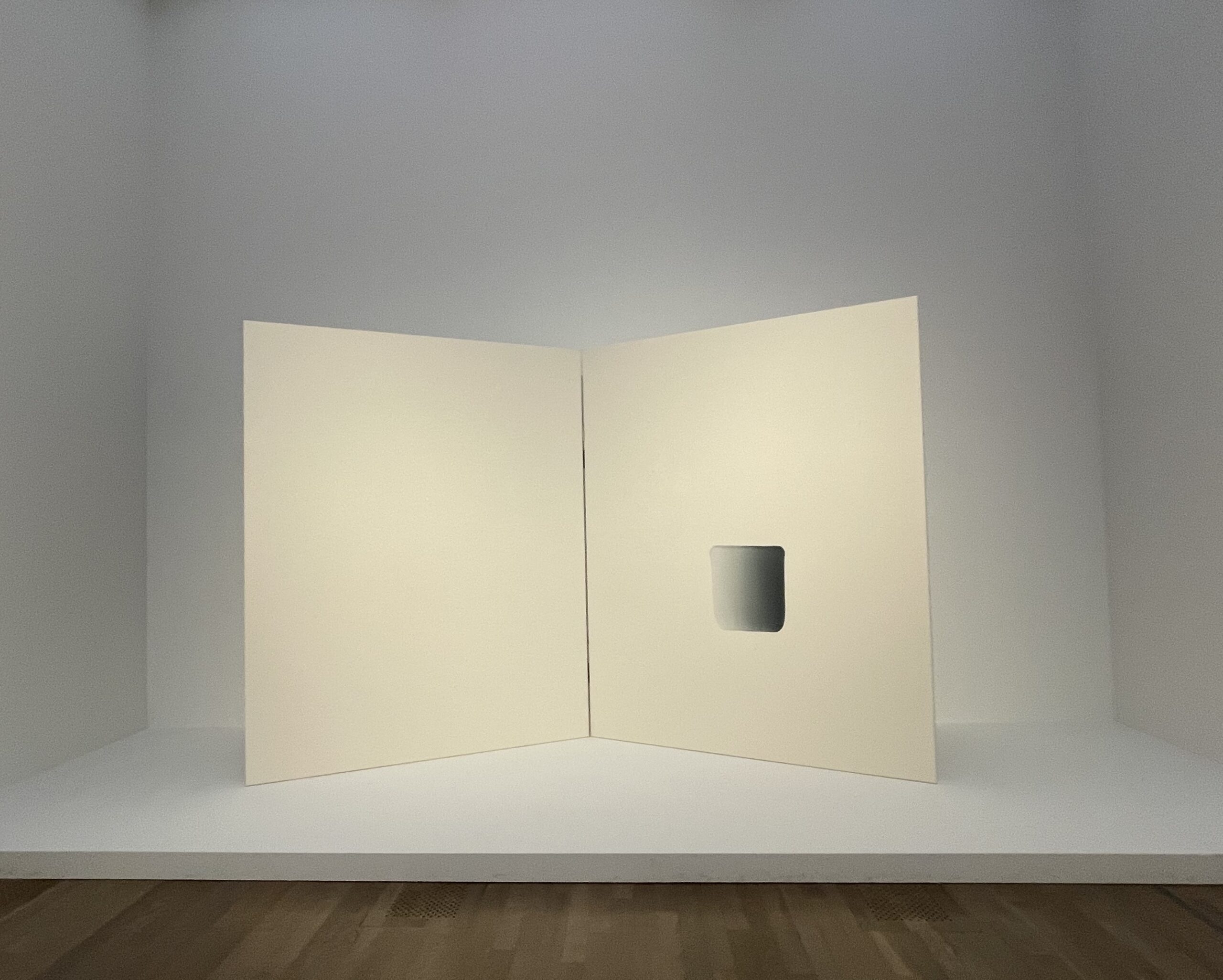

白いキャンバスが2枚、向かい合わせに置かれている。直径2メートルほどのキャンバスの片側には、器のような形をしたものが描かれている。右側の深い灰色の筆致は徐々に薄まりながら右端へと移動してく。円柱形が立体的に浮かび上がってくるその様は、まさに器の風情である。この色合いの変化は、意見の多様性を指し示していると私は考える。2010年に描かれた「対話」は、一つのモノローグが対に置かれ、片方がもう片方に語りかけている印象だった。2010年といえば、SNSの黎明期で、まだマスコミに多くの人が情報を頼っていた時代。対話と言えども、どちらか一方に発言権が偏っているような印象を受けた。よって、二つのキャンバスが対に置かれ、どちらかにのみ器が置かれていたのである。

その10年後、「対話」は全く異なる様相でキャンバスにたちまち現れる。一つの横長なキャンバスの両片側にそれぞれ、細長く凹凸のある器が置かれている。向かって右手には夕焼けのような茜色、左手には深い青色の、それぞれ中央にかけてオフホワイトに近づくようグラデーションがかった器が描かれる。2010年に2枚のキャンバスに描かれていたものから一枚のキャンバスへ、色合いは灰色から赤と青色へ、形状は台形から筒状へ、大幅に変化を遂げる。2020年に描かれたこととこの変化が表す意味を考察してみる。

2020年といえばパンデミックが世界を覆った年。人と人がリアルに会えない中で台頭したのはオンライン上のコミュニケーションだった。私は当時大学3年生で、授業は全て遠隔で行われた。授業自体は滞りなく受けることができたが、授業と授業の合間における先生や友達との雑談といった今まで当たり前にあったコミュニケーションが取れなくなった。家で一人、与えられた課題をこなす日々が続いた。リアルな対話の欠如を埋めたのはSNSだった。しかし、それらは対話というより、別個に各々が存在し、決して交わることのないトゲトゲしたものだった。ただそこにあるだけで交わることのできない感覚を、李は描きたかったのではないだろうか。私にはそう映った。

翌年、新しく描かれた「対話」は縦長のキャンバスに上下に配置された器によって表現された。上部に赤くて小さな台形のもの、下には青くてやや細長いものが横たわっている。前年に比べ明るさが増したように思われる赤い器はまるで、パンデミックの混乱が少し落ち着き、徐々に日常を取り戻そうとする言葉のように思える。一方、青い容器は暗い言葉のように思える。明るいものが暗いものより数少ないが出てきた、と解釈できるのではないだろうか。

そして2022年、「対話」は大きな壁一面に描かれる。灰色がかった白く滑らかな器。10年前のものに比べ明るさが増し、波打つようなグラデーションが特徴的である。私は本作を見て、対話が一つになった!と思った。もう、明るいものと暗いものが対に位置しているのではない。だが、今回は「対話」に呼応して「応答」が描かれた。茶褐色の器は成熟していく対話への応答に見える。パンデミックの混乱から回復しつつある今、李の作品からは一度バラバラになってしまったものをもう一度組み直していくような希望を感じるのである。