大川原沙樹(2025年度選科B受講生)

モジュール2では、サイエンスコミュニケーションにおける表現の手法について学んできました。その最終回となる今回の講義では、「サイエンスイラストレーション」の多様な表現の可能性や活用の際に注意すべき点について理解を深めました。講師はCoSTEP教員の大内田美沙紀先生で、10年近く大学や研究所においてさまざまな分野の科学をイラストで表現されてきたご経験をお話いただきました。

サイエンスイラストレーターとは

大学や研究所での研究には、必ずと言っていいほど発表の機会があります。論文、プレゼンテーション、書籍、イベント、そして今の時代ではSNSなど多くの発表形態があります。そうした発表や説明に用いるイラストを作成するのが、サイエンスイラストレーターの役割です。

できること①:妥協を許さない正確なイラスト表現

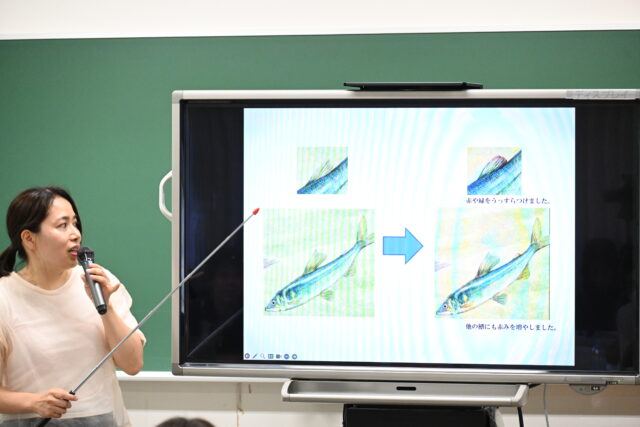

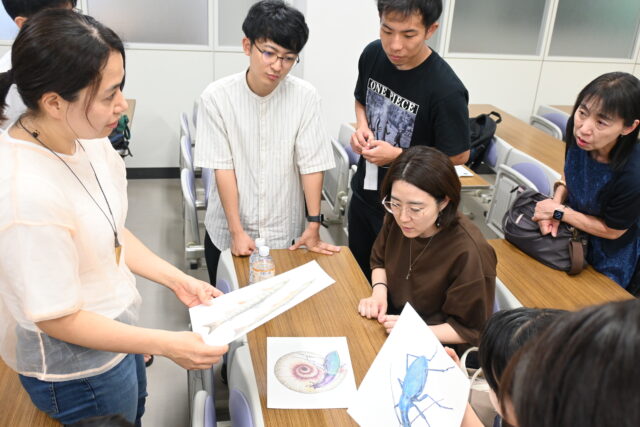

研究成果をイラストにする際は、正しい情報が正しく伝わるための正確な表現が求められます。例として大内田先生がご紹介されたのは、たくさんの魚や昆虫のイラストです。特に昆虫のイラストは制作段階を細かく見せていただき、器官の大きさや向きなどの細かい点に、大量の修正が入っていることに驚かされました。研究者の「実際の様子と違ってはいけない」という専門的な目線からしか気づけないような修正に地道に対応し続ける、めげない心が大切だということです。

できること②:パッと見てわかるグラフィカルアブストラクトの作成

グラフィカルアブストラクト(GA)とは、論文の内容を一枚のイラストにまとめたインフォグラフィックのことです。Web媒体やSNSの発達により、一枚でわかるイラストの需要が年々高まっています。近年、グラフィカルアブストラクトのある論文はインプレッション数(論文がどのくらい多くの人に閲覧されたか)が高いという報告もあり、研究の注目度を上げるためにも今後さらに必要性が増していくと考えられています。

できること③:人を惹きつけるイラストで感性を刺激

雑誌や書籍の表紙絵を見て、なんとなく興味を惹かれたことはないでしょうか。サイエンスイラストレーションでは、多くの人に興味を持ってもらうためのイラストの作成も重要です。難しい研究内容から着想を得てキャッチーなイラストを作ることで、研究者ではない一般の人の関心を集めることができます。例えば北海道大学のWebマガジン「いいね!Hokudai」では、研究者にフォーカスを当てた研究のPRにイラストが使われており、こうした広報活動にもプラスの効果をもたらしています。

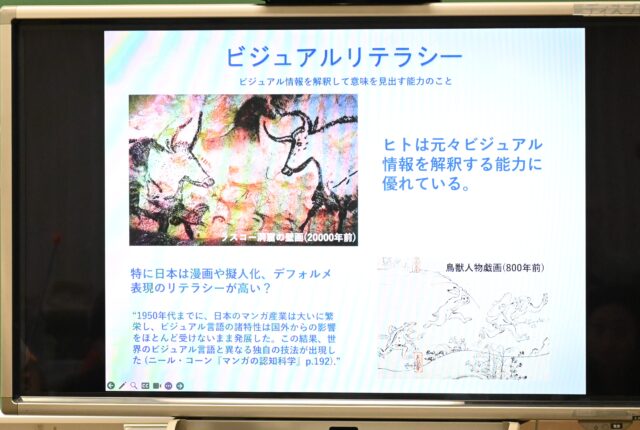

注意点①:簡単に人々の印象操作が可能

一方、サイエンスイラストレーションには注意すべき点もあります。その1つに、見せ方による印象操作が容易である点が挙げられます。他の研究を下げて自分の研究を良いように見せたり、市民の倫理的な許容度を上下させたりすることができてしまうのです。人間はイラストを見ると、理性よりも先に感性が働くと言われており、直感的な判断が作り出す印象は馬鹿にできないのです。

注意点②:誤った情報を与えるイラストが拡散される恐れ

科学のイラストは、専門家以外の目線からでは間違いに気づきにくいといった点も問題になりやすいです。今やインターネットで専門用語を調べると、たくさんの解説イラストが表示されます。そうした大量のイラストの中には、専門家から見ると正しくないものもあり、鵜呑みにはできないのです。サイエンスイラストレーターが間違った情報を含むイラストを公開してしまうと、自分の知らない誰かが間違った受け取り方をしてしまうことがあるため、イラストは慎重に作成しなくてはなりません。また、科学は日々進歩しているため、過去には正しかった説が今では否定されているケースもあり、データのアップデートを継続することも必要になります。

注意点③:生成AIに任せきりにするのは危険

近年はChatGPTなどの生成AIが発展しており、指示を与えると数秒で綺麗なイラストを生み出してくれるようになりました。便利な生成AIですが、サイエンスイラストレーションにおいては慎重に用いる必要があります。できること①で紹介したように、サイエンスイラストレーションには正確な表現が求められるため、AIの「なんとなくのイメージや雰囲気でごまかす」ような表現は適切とは言えません。AIを用いた場合でも、必ず最後には人間の目で間違いがないか確認することが大切です。

まとめ

以上が講義の内容の概説です。私はこの講義を聴き、学生時代に何気なく見ていたグラフィカルアブストラクトのことを思い出しました。論文を読む際「なんとなくアブストがあると(研究室内の論文紹介セミナーに使えて)便利だな」というちゃっかりとした思いがありました。

しかし、作り手の側の講義を聴いた後に改めて見ると、確かに一枚の絵で伝えるために色や形などさまざまな工夫が施されていたのです。サイエンスイラストレーションは、正確さと感性のバランスが非常に難しい分野ですが、難解だと思われがちな研究について広く知ってもらうためには不可欠なものであり、今後科学に触れる際にはイラストの作成段階にも思いを馳せたいものです。

参考文献等

- 1) 北海道大学.いいね!Hokudai:北海道大学の魅力を発信するウェブマガジン.https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/like_hokudai/