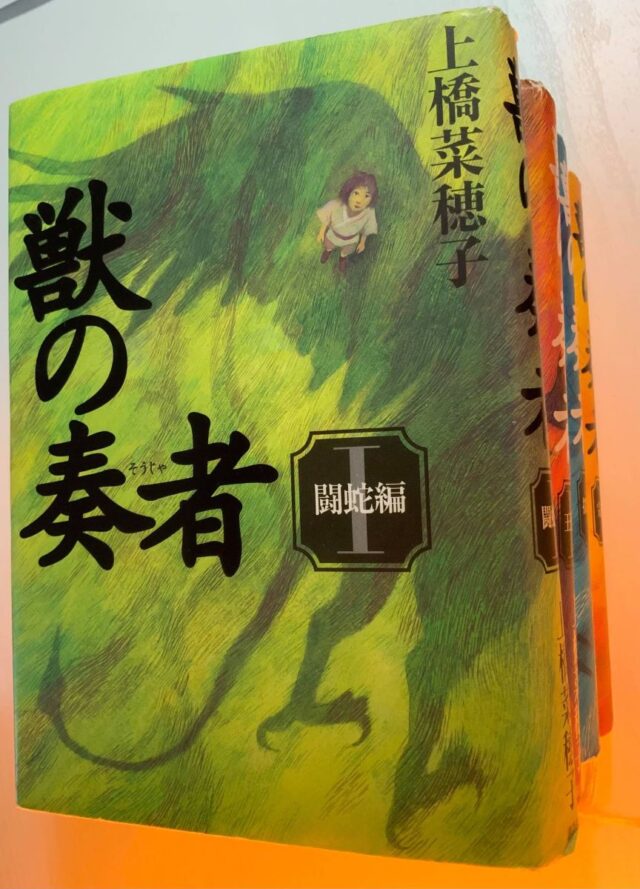

著者:上橋菜穂子

出版社:講談社

刊行:2006年11月21日(闘蛇編、王獣編)、2009年8月10日(探求編、完結編)

価格:1500円(闘蛇編)、1600円(王獣編、探求編、完結編)

ファンタジー世界を旅して科学技術コミュニケーションにたどり着く

『獣の奏者』は、決して完全にはわかり合うことのできない相手に、ひたむきに向き合い続ける主人公の姿を描いた作品だ。しかし、ただそれだけではない。後半部である探求編・完結編を含めて読めば、科学技術をめぐって私たちがどのように互いに分かり合い、その使い方を決めていくべきなのか、という科学技術コミュニケーションの問題にもかかわっている。このような観点で読むと、科学技術コミュニケーション不在の世界を描いた思考実験と位置づけることができる。

タイトルに獣とある通り、現実世界にはいない二種類の動物、闘蛇と王獣がこの作品の肝になっている。闘蛇は巨大なトカゲのような姿をし、兵士を背に乗せて戦う最強の兵器だ。対する王獣は大きな翼で空を飛ぶ獣で、野生では唯一闘蛇を倒すことができ、主人公の住む国では王の象徴とされている。主人公のエリンは王獣を専門にする獣医だ。子供の頃から生き物の不思議に心奪われ、やがて獣医となり、王獣の生態を夢中になって解き明かしていくその姿はまさに科学者である。

しかし、この作品世界には科学技術コミュニケーションはない。その理由とも言えることを、探求編で大領主ヨハルが語っている。「わざわざ言う必要もないことでしょうが、知識は、万人に平等に与えてよいものではない。どの職種にある者がなにを学ぶか、それを統制することで、国の秩序が保たれているのです。―そうではありませんか?」当たり前に民主主義社会を生きて、その前提である“知る権利”を持っている私たちには思いもよらないことだが、誰にどんな知識を伝えるのか、何を学ぶことを許すのか、ということはまさに統治のいち手段である。物語の舞台であるリョザ神王国ではそれが当たり前の考え方だ。知識の統制は、王獣のエキスパートであるエリンたち獣医にも例外ではない。主人公エリンの恩師エサルがこう考える記述がある。「人を無知なままにして、なにかを守ろうとする姿勢が、エサルは吐き気がするほどに嫌いだ。判断は、事実を知ったあとにするものだ。事実を知らせずにおくということは、判断をさせぬということでもある。」獣医たちは、王獣が人と親しむことも、繁殖することも、飛ぶことさえもできなくなるような飼育方法をあえて教えられ、その意図も知らされていなかった。なぜ王獣を自然のままに育てることが禁忌とされたのか。王獣の生態を解き明かすにつれ、エリンはやがて国の成り立ちに深く関係するその禁忌にも迫っていくことになる。

リョザ神王国では、神の血を引くとされる真王が親政を布いている。王政の考え方では、国家の重大事に関わる知識は王がわかっていれば良いのであって、むしろ国民にいらないことを教えれば混乱を招くとさえ考えるだろう。リョザの建国神話では王祖が王獣や闘蛇を従える姿に人々が神威をみて国ができたと語られている。真王の判断は神の采配であり、国民は安心して真王に従えば良いということになっているのだ。しかし、実際に王祖が持っていたのは神の力ではなく、王獣や闘蛇の生態についての知識だった。私は作中のこの状況は現代社会にもあると考えた。科学は、その内容を知らない人にとっては“よくわからないが万能っぽい力”という点で神の力や魔法と大差ないものなのではないだろうか。科学的知識を権威に変換して、人々を無知なまま従わせる姿勢は、現代の科学者も一歩間違えるとやってしまうことではないかと思う。

この物語はそこでは終わらない。物語後半からは、実際には只人であった真王の苦悩をより丁寧に描いている。物語前半では、真王自身でさえ自らの血の神聖さを疑いなく信じており、それゆえに自らの判断も神意と思って迷いなく下命していた。しかし、やがて真王は、王祖が神々の世界から降臨した存在ではなく、他の人は知らない技術を一つ持っただけの、ただの人であったことを知ってしまう。その瞬間から、真王は人の身で人々を治める苦悩に直面することになる。主人公は真王とともに、圧倒的な破壊力と暴走の危険を秘めた王獣を、人はどう扱っていくべきなのかという難題に取り組むことになる。国を守るためにどこまでのリスクを許容するのか?この問題に取り組むには科学的知識が必要でありながら、それだけでは判断することができない。

十代前半から王獣と、王獣たちを否応なく取り巻く政治的・軍事的な問題に向き合い続け、苦しみ続けた主人公が、最後に達した境地が表れている台詞がある。「松明の火は自分の周りしか照らせないけれど、その松明から、たくさんの人たちが火を移して掲げていったら、ずっとずっと広い世界が、闇の中から浮かび上がって見えてくるでしょう?」「おかあさんね、そういう人になりたいの。松明の火を、手渡していける人に」科学的知識さえあれば正しい答えが出せるとはいえない。国家の問題を解決するためには、科学の視野だけでは足りない。より多くの人が科学の灯火を持って、それぞれの視点から考え、コミュニケーションすることで、より明るく浮かび上がった世界を見て判断ができる。私は主人公のこの台詞にそんな意図を感じた。科学技術コミュニケーションの根の部分は、エリンが息子に託したこの言葉と通じるのかもしれない。

この本は私にとって中学生時代からの愛読書だが、今回、科学技術コミュニケーションの観点で再読することによって新たな発見があった。もちろん、本書評で着目した科学技術コミュニケーションの問題意識は数多ある論点の一つでしかない。物語の中に様々な問題提起があり、登場人物たちの喜怒哀楽にその人なりの答えや信念が感じられるところが『獣の奏者』の豊かな世界を作り出している。世界的ベストセラーである本書をすでに読んだという方も多いと思うが、そういう人もぜひ再読して、新しい視点で楽しんでみてほしい。

関連図書

社会の中の科学を描いた上橋ワールドは他にもこのようなものがある。

- 『獣の奏者 外伝 刹那』上橋菜穂子(講談社、2010)

- 『鹿の王[上・下]』上橋菜穂子(角川書店、2015)

- 『鹿の王 水底の橋』上橋菜穂子(角川書店、2019)

新井麻由(CoSTEP17期本科ライティング・編集実習)

※関連図書に挙げられている『鹿の王』についてはこちらの書評もご覧下さい。