2024年9月20日、北海道大学遠友学舎にて、第137回サイエンスカフェ札幌「ウイスキーと、これからの林業。~お木遣い感謝いたします~」を開催しました。

今回目指したものは体験型サイエンスカフェです。私たちは「これからの林業」というテーマを身近に考えてもらうための切り口として、「ウイスキー」を選びました。ウイスキーは樽熟成で香りの7割が決まる、「木」とかかわりの深いお酒です。ウイスキーの話題から、林業の課題を自然に考えてもらえるようなアクティビティを用意し、なんとウイスキーの試飲会まで行いました。ゲストに北海道大学農学院の幸田圭一先生を迎え、聞き手は北海道大学CoSTEP(20期)対話の場の創造実習受講生が務めました。

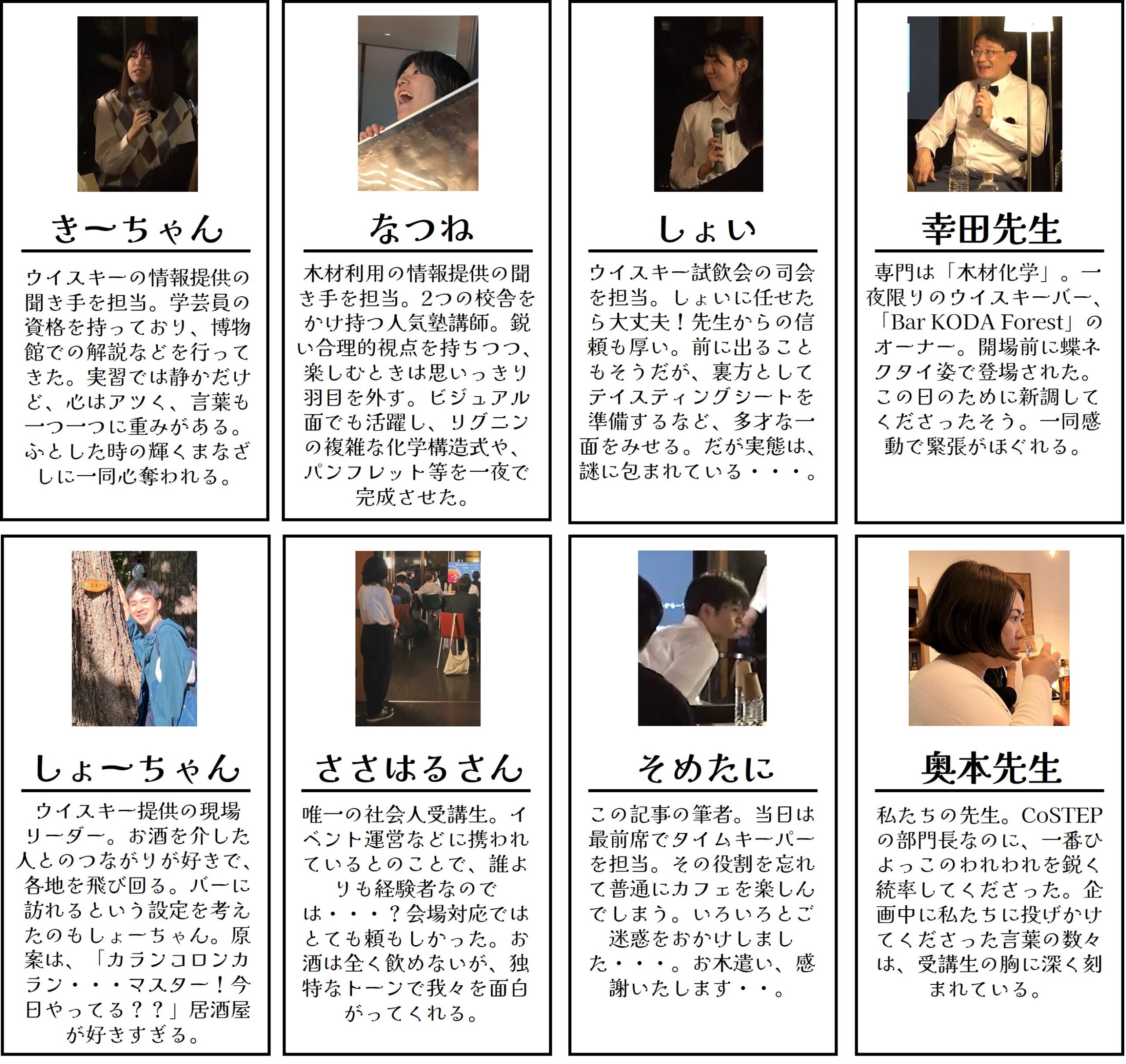

このカフェの登場人物

アクティビティ1「会場に訪れる」

今回の会場は「夜の北大遠友学舎」です。森の中の古い木造校舎をモチーフとした講堂の中に、8つの丸テーブルが島のように並べられ、参加者が自由に座ります。オレンジ色の間接照明とテーブルに置かれたキャンドルが、ムードたっぷりに皆さんを照らします。

18時半、ウイスキーバー Koda’s Forest がオープンします。聞き手の2人が、遠友学舎にいる皆さんをバーへと案内する、という設定です。「Bar Forest、オーナーバーテンダーの幸田圭一です。」今夜だけは幸田先生を「マスター」と呼ぶことにしました。

アクティビティ2「木の香りを感じる」

ウイスキーというと「度数も値段も高くて飲みにくいお酒」というイメージがあるかもしれません。しかし、香りはどうでしょうか?ウイスキーにスプーンで一滴水を垂らすと、ふわっと甘いバニラの香りが漂います。それはそれは優しく良い香りなのですが、これは「木」によって生み出されます。ウイスキーは木樽の中で長期間熟成され、その過程で、ウイスキーと木が相互作用しながら香りや色をだんだんと変えていくのです。

会場ではまず、聞き手のきーちゃんが木樽の種類の話題を取り上げました。木樽に好まれるのは「オーク」(日本語ではナラ)で、ホワイトオーク、スパニッシュオーク、セシルオークと色々あるのですが、最もメジャーなホワイトオークが、ウイスキーに甘いバニラの香りを加えます。

「ジャパニーズオーク」なんてのもあります。これは「ミズナラ」のことで、「白檀のようなオリエンタルな香り」をウイスキーに加えるといわれ、世界的にも評価の高い木樽です。

北海道はミズナラの一大産地ですが、人気が高まりすぎて、ミズナラ不足が起こっています。そこで、他の樹種で樽熟成してみたら香りはどうなるのか?という面白い実験が行われています。

会場では、林産試験場(道総研)からいただいた様々な樹種の香りサンプルを体験してもらいました。ホワイトオークやミズナラはもちろん、北海道固有種でまだ実験段階のエゾヤマザクラ、エゾアカマツなども登場し、樹種による香りの違いを皆で共有しました。「ミズナラは白檀というよりすっきりした和三盆ような香り」、「ヤマザクラに将来性を感じる」など、皆さんそれぞれの感性が引き出されました。樽にも、その香りの感じ方にも、多様性があることに気づきます。

アクティビティ3「ウイスキーと林業の意外なつながりに気づく」

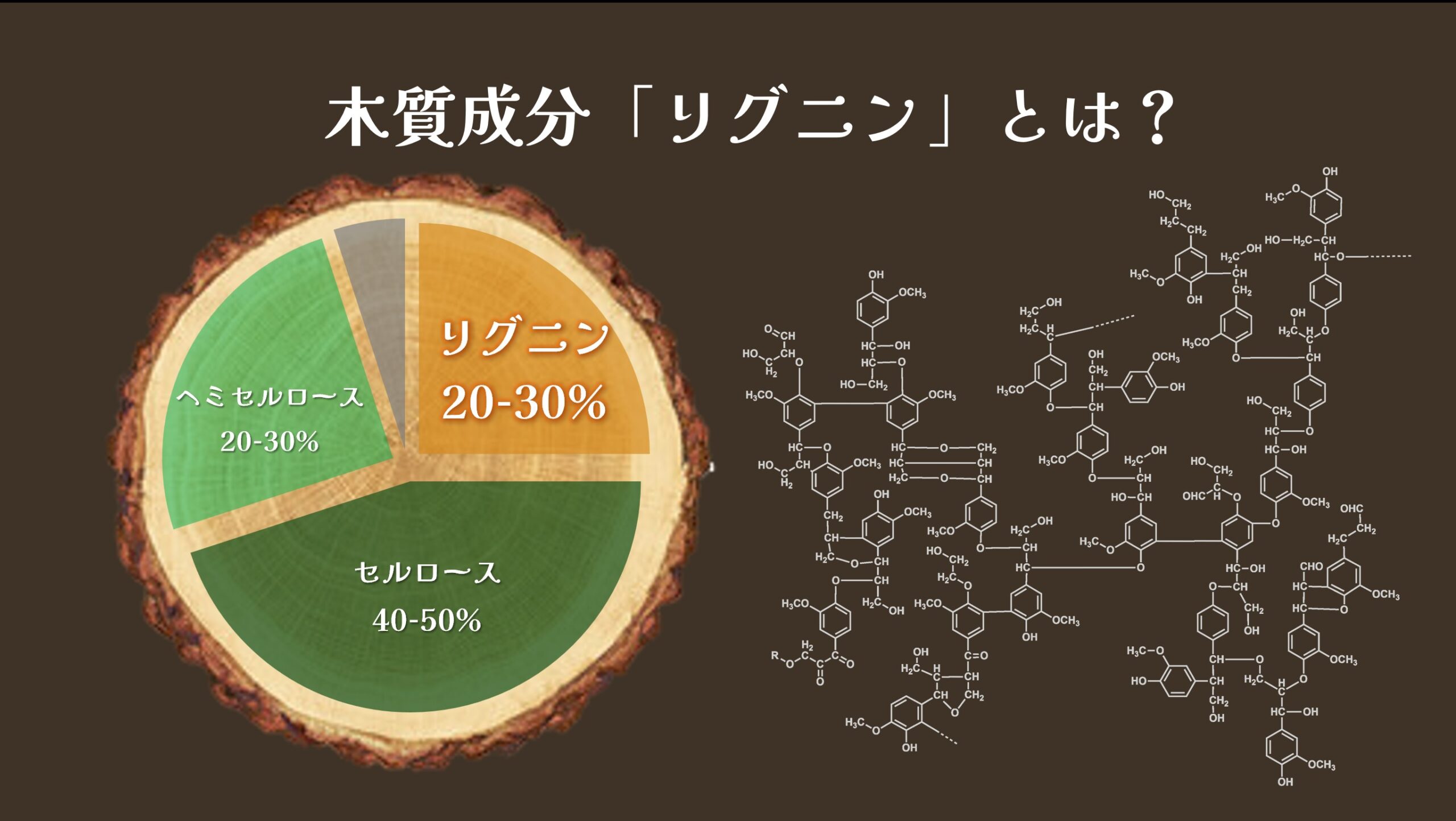

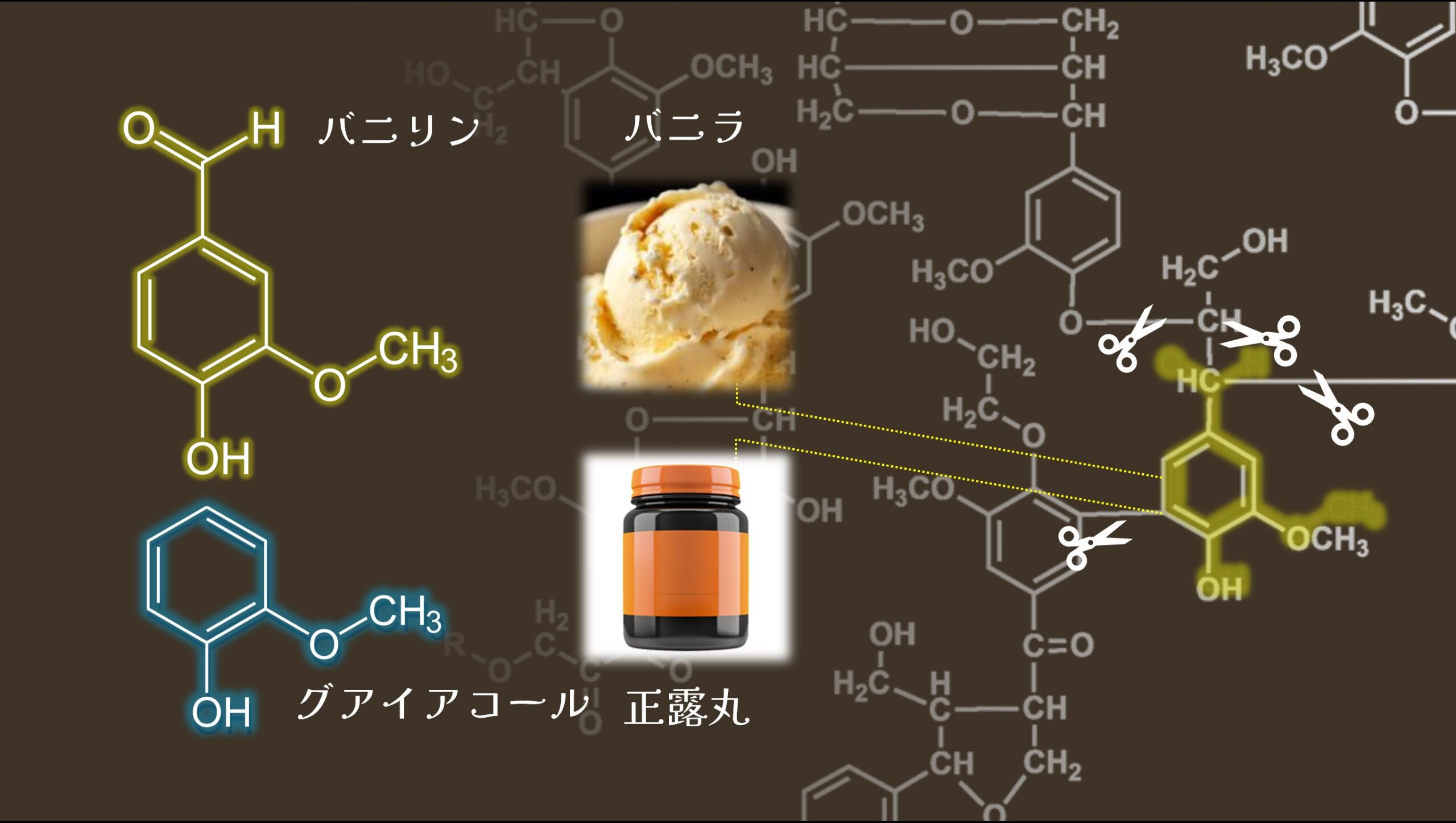

では実際に、木樽とウイスキーの間では何が起こっているのでしょうか?幸田先生のご専門である「化学」の視点からウイスキーを紐解きます。ウイスキーの香りは、木樽が呼吸してふくらんだりちぢんだりする間におこる、様々な化学反応のたまものです。たとえば、木の成分「リグニン」がアルコールにより分解されて「バニリン」が生成される反応。これこそが、バニラの香りの正体です。そして、このウイスキーの重要な香りを生む「リグニン」が、これからの林業を考えるカギとなるのです。

リグニンからバニラの香りのバニリンが生成される過程はとても繊細です。少し結合が切れすぎると、「グアイアコール」という全く違う香りの成分が生成されてしまいます。グアイアコールは正露丸にも似た匂いです。一部のウイスキーがこの香りがするのはこのように自然な化学反応故なのです。

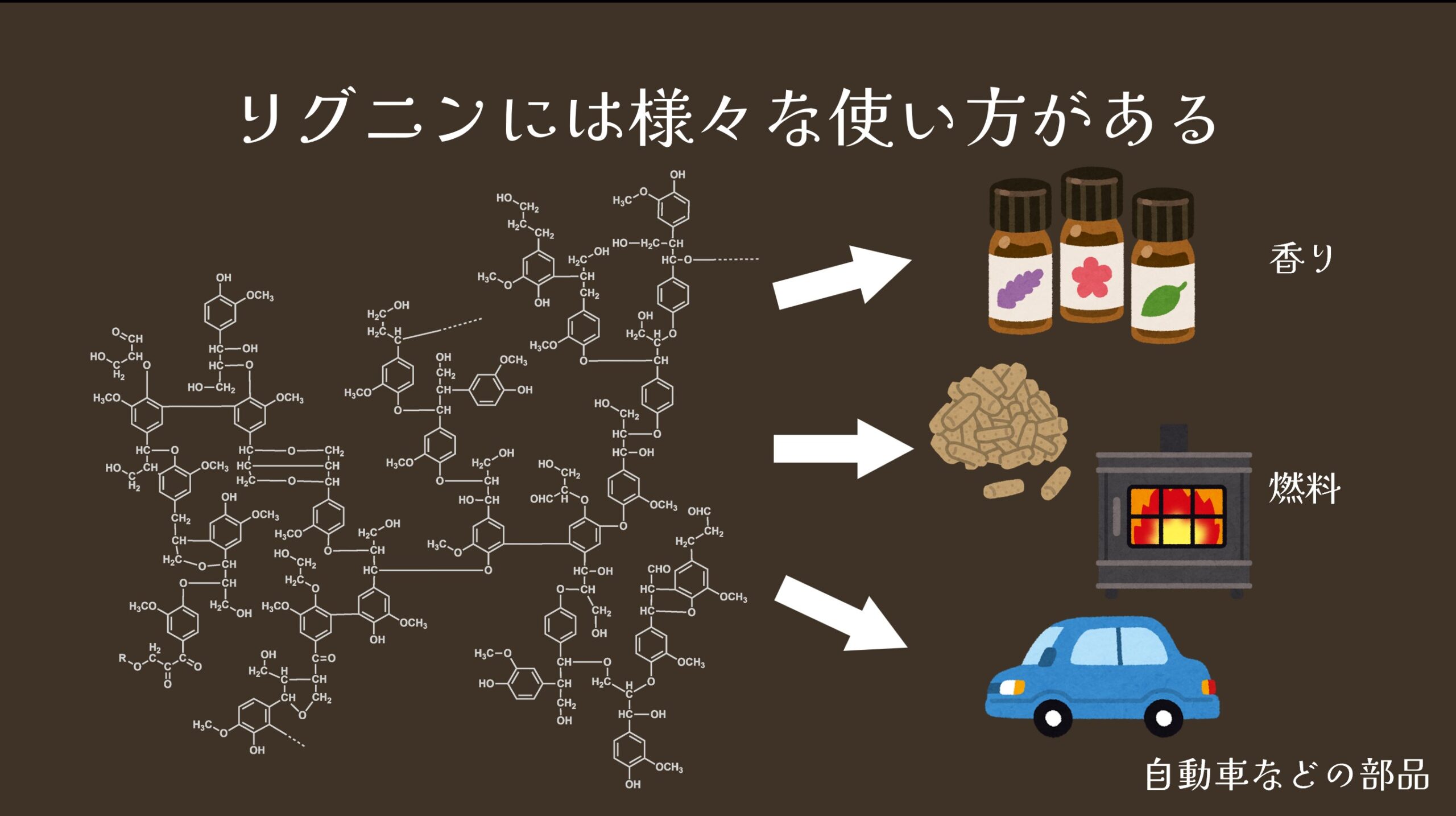

会場には突然、「リグニン」の壮大な化学構造式が登場します。化学を専攻していたなつねは、「リグニン」の形にピンときて、「これは燃料か何かに使えそうな形をしていますね」と尋ねます。

元薬学部のなつねの一言をきっかけに、ウイスキーから林業へと話題が進んでいきます。

「リグニン」はすべての木に含まれている、組織を強く支える物質です。木は主にセルロース(紙の原料)、リグニン、ヘミセルロースという化学物質で構成されていますが、長年リグニンは使い道がわからず廃棄されてきました。しかし近年、リグニンを無駄なく使おうという取組みが広がりつつあります。ひとつは製紙産業で余るリグニンを燃料にして、紙を作るために必要な膨大なエネルギーをまかなう取組みです。生物資源(bio)を洗練させて無駄なく活用する(refinery)という意味で、「バイオリファイナリー」と呼ばれ、実用化されています。また、リグニンの軽くて強固な構造を活かした新素材を開発する取組みも注目されています。リグニンから生まれた軽くて丈夫な素材は、自動車や飛行機の部品、プラスチックの原料としての活用が期待されています。2018年には、リグニン新素材をボンネット等に用いた車が試験走行され、話題になりました。

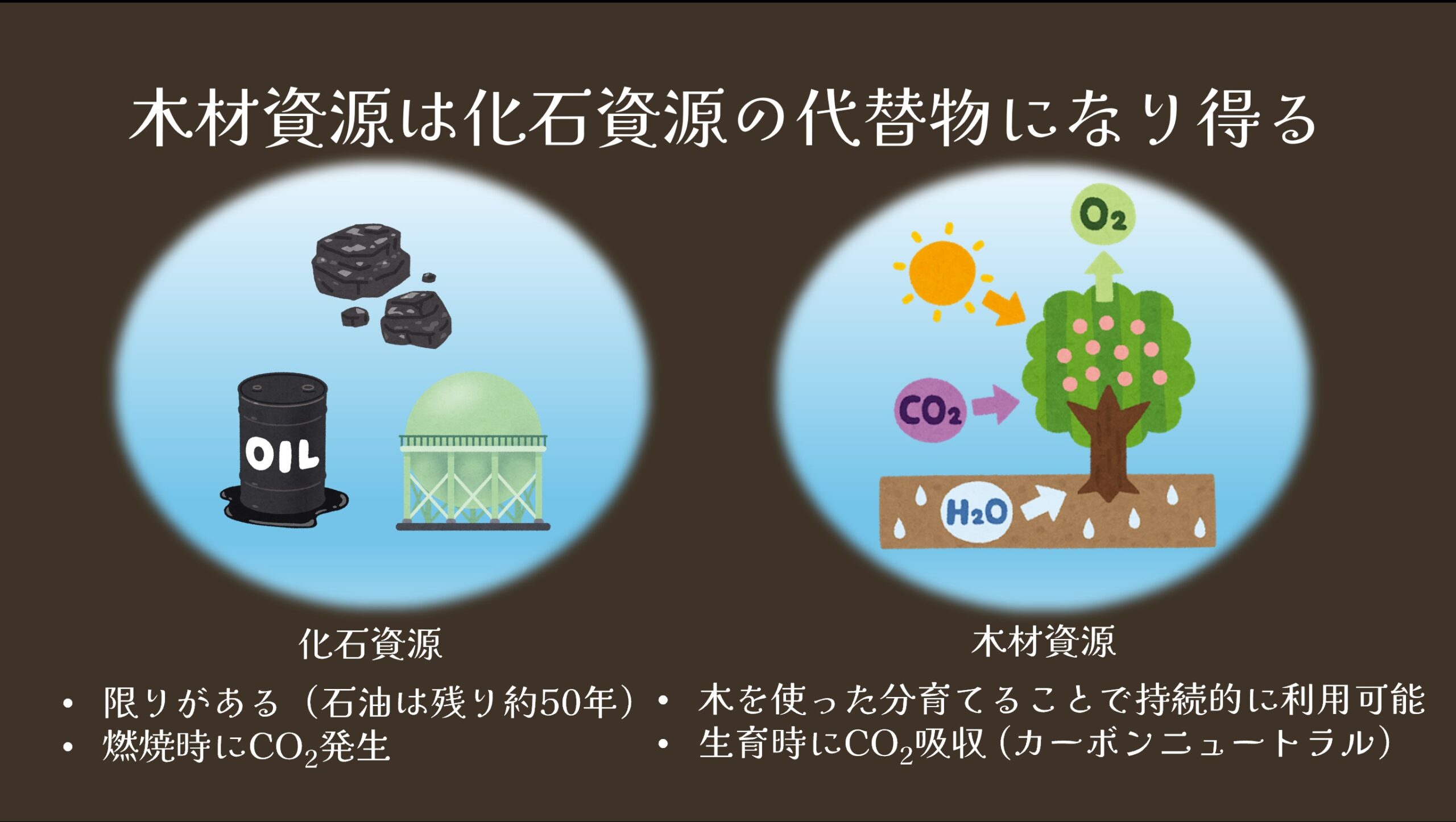

木材資源であるリグニンは、石油に代わる持続可能な新素材になり得ます。しかし、リグニンを利用する上での大きなハードルは、構造の複雑性です。リグニンは現在でも正確な化学構造式が明らかになっておらず、樹種によってもその構造が異なることが知られています。部品やプラスチックの素材には安定した品質が求められるため、木材からリグニンを取り出し、安定した素材にするためには研究が不可欠です。現在開発されているリグニン新素材は、「スギ」に含まれるリグニンの安定化に成功したものです。

会場では、幸田マスターの正体が明らかになります。実は、幸田マスターはこの「リグニン」の研究者で、その進化的意義や、原始植物におけるリグニンの構造といった、基礎研究を中心に展開されています。100年以上続く木材化学の歴史の中で、いまだに構造が明らかになっておらず、正確な図をかける人が誰もいない。幸田先生はそういった未知の領域にロマンを感じ、この研究をされているそうです。リグニンの性質や使い道を決めることは非常に難しいことですが、それによって木に新たな付加価値を与えることができます。現在の日本の林業では、ウイスキーの樽やリグニン新素材といった、「価値の高い」木の使い方を探しているのです。

アクティビティ4「林業の課題を知り、木を見て触れる」

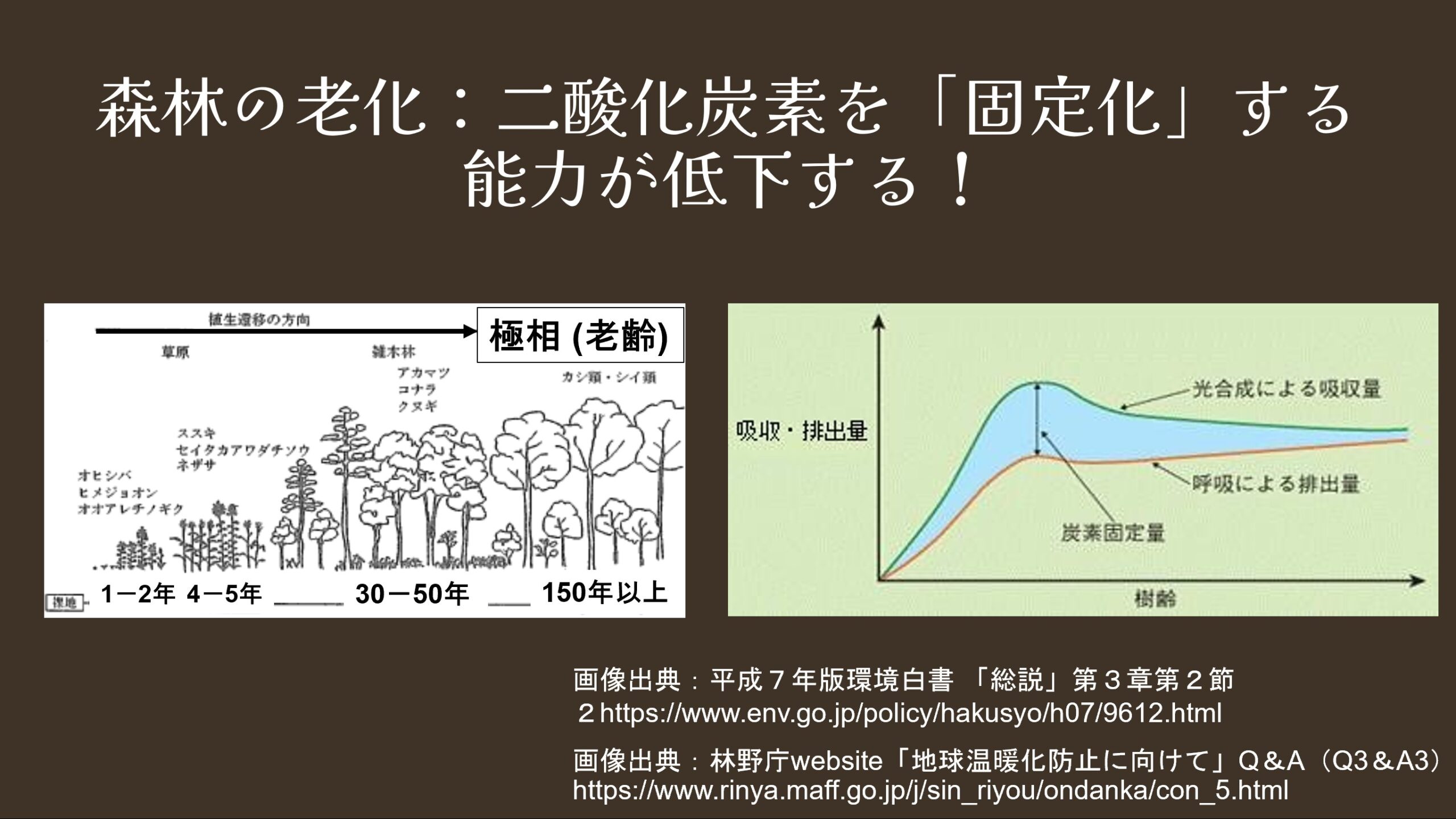

「木を植える、育てる、伐る、使う。そしてまた植える。」林業は、百年以上かけてひとつのサイクルを回します。しかし今、「伐る、使う」の部分が行われなくなり、放置された人工林が問題になっています。木の使い道が少なくなってしまい、木を伐るメリットがなくなってしまったからです。これは林業の衰退を意味するだけではありません。放置された木は環境にもよくないのです。木は年老いると、光合成よりも呼吸がさかんになり、二酸化炭素を吸収してくれなくなります。木を植えたらそのまま大切に取っておくよりも、ある程度成長したら積極的に伐ることの方が環境にやさしいのです。人工林が余っている日本においては、木をどんどん植えるのではなく、成長した木を積極的に伐ることの方が重要なのかもしれません。

会場では、テーブルに置かれていた木材標本を手に取って、観察してもらいました。木を伐りまた育ててサイクルを回し、これからも長く使っていくためには、木の使い道を考えていくことが大切です。木を使った建築や家具は、なぜ高価なのでしょうか?木製製品のぬくもりや機能性は多くの人に共有されていますが、その裏側には百年をかけた林業のサイクルがあります。一方、家具に使えない不揃いな木は棄ててしまうしかないのでしょうか。これに付加価値をつけることができれば、もっと木を伐り育てる意味ができます。その一つの使い方として、ウイスキーの樽やリグニンの利活用を紹介しました。木を付加価値の高い有効資源として使うことができるようになれば、日本は世界でもトップクラスの資源国になれるかもしれません。そんな木へのロマンに思いをはせたり、どんな価値を付けられるか、アイデアを考える時間が流れました。

アクティビティ5「味わう」

「『夜』もたけなわではございますが・・・」幸田先生の合図で、テーブルには一人ずつ、ウイスキー吞み比べセットが配られます。バーボン樽(ホワイトオーク)、ワイン樽、ミズナラ樽、山桜樽の4種類の樽の違いを味わいました。

聞き手をしょいにバトンタッチし、会場の皆さんからの質問や感想を集めました。ウイスキーの楽しみ方や幸田先生の好きな銘柄の話など、ウイスキーの話題に花が咲きましたが、木材利用に関する話題も飛び出しました。「成長したら伐れというけど、いつ伐ればいいのか」「木を植えるスピードが伐るスピードに追い付いていないという話も聞くが」「木材用の成功例を教えてほしい」といった簡単には答えられない話題が多くありました。木材利用にも地域や管理者によって様々な状況があり、その場では語りきれない奥深い世界が広がっていることを共有できたと思います。ヒト、モノ、自然をつなぐ林業という営みは、サイエンスコミュニケーションの話題としてとても興味深いものです。一夜限りのサイエンスバーは終了しましたが、ウイスキーを媒介にして、これからの林業について語り合うきっかけづくりができたのではないでしょうか。

イギリスでウイスキーが初めて公式なお酒として認められてから200年。日本初のウイスキー製造が始まってから100年。こんなメモリアルな年にイベントを開催できたことは、嬉しいサプライズでした・・・!

編集ノート~ここまで読んでいただいて感謝いたします~

ここからは、このカフェを企画するまでの活動についてご紹介します。

余市調査

調査旅行と銘打って、ニッカウヰスキー余市蒸留所さんへ行きました。実習でしか顔を合わせたことがなかったメンバーの新たな一面がたくさん見られ、うれしくて写真を撮りまくった覚えがあります。帰りにファミリーレストランで行った「余市会議」では、「バーを訪れる」というカフェの冒頭の設定が決まりました。

ウイスキー提供物語

幸田先生にお勧めしてもらったテイスティングバーで、運命的な出会いをしました。ここに行っていなかったら、コンセプトに合ったウイスキーの提供までは実現しなかったと思います。原酒が同じで、樽だけが違うというウイスキーのシリーズは、筆者が札幌内の酒屋を回っても見つけられなかった貴重なものでした。

当日は、その4種のウイスキーを43人分、できるだけ新鮮な状態で提供する必要がありました。ウイスキーは注いでからすぐに飲まないと、味や香りが変化してしまうのです。そのため、ウイスキーの準備はカフェ開始とともに行われました。このホスピタリティを実現するために、対話班の別グループや他実習のメンバーまで、全面協力をいただきました。本当にありがとうございました・・・!

樽職人現る

本編終了後に、樽を貸してくださった農学部の学部二年生(当時)の小島颯太さんにお話いただきました。実は彼、道産木材を使った樽開発に取り組まれているスゴイ学部生で(当時本人はまだお酒が飲めなかったそう・・・!)会場の樽は自作だそうです。カフェ終了後は幸田先生はもちろん、小島さんの周りにも人が集まり、アツいお話が続いていました。

アンケート結果と振り返り

今回の参加者は、サイエンスカフェに来たことがない方が半数以上で、一般の方も多く来てくださいました。普段はアプローチできない層にサイエンスコミュニケーションを発信できる機会になったと思います。ウイスキーを入り口に、普段考えたことがない森林利用について考えてみるきっかけを与える、という私たちの目的は、達成されたように思います。木材利用については、今回取り上げたウイスキーやリグニン以外にも、サイエンスにまつわる話題が豊富なので、ぜひ今後の動向も注目していただきたいです。

アンケートでは好意的な意見を多くいただきましたが、モニターが見えない席があったなど会場設備の点で指摘をいただきました。開場前の時間のない中で、いかにお客さんのことを考えててきぱき動けるか、さらなるホスピタリティの向上を目指していきます。

サイエンスカフェに行ったこともなかった私たちの初イベントは、たくさんの学びを残して終了しました。