CoSTEPが発行する学術誌「科学技術コミュニケーション(JJSC)」では、社会情勢の変化に目を配りつつ、実践された科学技術コミュニケーションの概要や実施結果を速やかに記録・公開することを目的とした「ノート」という論考区分を設けています。閲覧数の多いノートはその後、ウェブ記事として公開し、より多くの方に読んでもらえるよう工夫しました。

今回は2022年9月に発行されたJJSC31号に掲載された以下のノートを紹介します。

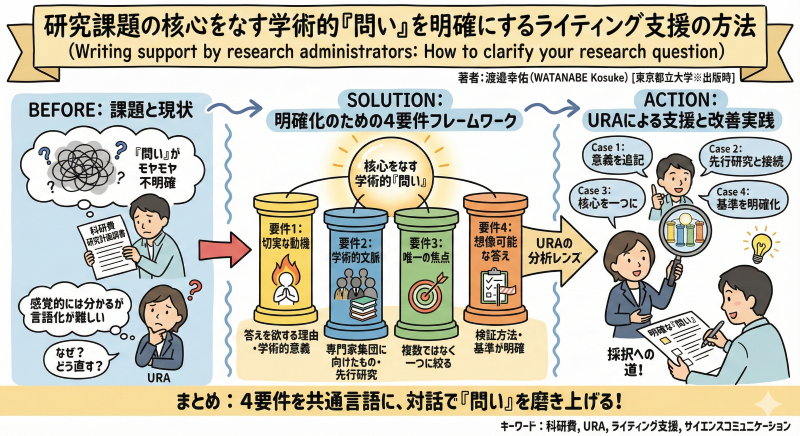

「研究課題の核心をなす学術的『問い』を明確にするライティング支援の方法

Writing support by research administrators :How to clarify your research question

渡邉幸佑(WATANABE Kosuke) 東京都立大学*出版当時の所属

要旨

科学研究費助成事業の研究計画調書に記載する項目の一つに,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」がある.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確に書くことは,研究費の獲得のため重要なことである.URAは,研究支援業務の一環として,研究者が一通り記載した研究計画調書をチェックし,改善案を提案する.研究計画調書をチェックする際,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確に書かれているか判断する.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確でない場合,適切な改善策を提案することが求められる.しかし,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるか否か判断することは難しい.仮に,明確でないと感覚的には判断できたとしても,なぜ明確でないのか言語化することは難しい.熟練のURAであれば,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」がなぜ明確でなく,どのように書き直せば良いのか,瞬時に自然と判断できるであろう.しかし,URAは新興の職種である.これから新たにURAになる者も多いはずである.そこで,本稿では,URAという職種のハウツーの集積として,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとはどのようなことか,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にするにはどうすればよいか,実例を改変した例を示しつつ解説する.

キーワード:研究課題の核心をなす学術的「問い」,ライティング支援,科研費,URA,サイエンスコミュニケーション

KEYWORDS: research question , writing support , KAKENHI , URA , science communication

1. はじめに

1.1 科研費における研究計画調書

科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)(以下,科研費と記す)は,「人文学,社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり,基礎から応用までのあらゆる『学術研究』(研究者の自由な発想に基づく研究)を格段に発展させることを目的とする『競争的研究費』であり,ピア・レビューによる審査を経て,独創的・先駆的な研究に対する助成を行うもの」(日本学術振興会HPより)である.科研費の獲得を目指す研究者は,研究計画調書を作成する.研究計画調書には,どのような研究を行う予定か,どのような支出を予定しているか,及び研究実績等を記載する.研究計画調書は,審査資料となる.審査において採択された場合,科研費を獲得することができる.不採択になると科研費を獲得できない.良い研究計画調書を書くことは,科研費の獲得成否に関わる重要なことである.

研究計画調書に記載する項目の一つに,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」がある.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」の明確さは,審査における評価対象の一つである.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確でないと審査委員に判断されると,科研費の獲得が叶わなくなる恐れがある.科研費を獲得したい者にとって,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確に書くことは重要なことである.

1.2 リサーチ・アドミニストレーター(URA)

リサーチ・アドミニストレーター(University Research Administrator;以下,URAと記す)とは,「大学などの研究組織において研究者および事務職員とともに,研究資源の導入促進,研究活動の企画・マネジメント,研究成果の活用促進を行って,研究者の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化を支える業務に従事する人材」(RA協議会HPより)のことである.教員でもなく事務員でもないという意味で,「大学等における第三の教職員」(RA協議会HPより)とも呼ばれている.URAの業務は機関ごとに多様であるが,いわゆる4大部門として,「研究戦略推進支援業務」,「プレアワード業務」,「ポストアワード業務」,「関連専門業務」がある.具体的には,「研究戦略推進支援業務」では,国内外の科学技術政策や学内研究資源の調査分析を行い,所属機関の研究政略策定に寄与する.「プレアワード業務」では,研究を行うために必要な研究費の獲得に向けた支援業務を行う.なお,アワードは研究費に採択されることを意味する.研究費の獲得「前」の業務が「プレ」アワードである.プレアワード業務は,本稿で取り上げる,研究計画調書作成支援を含む.「ポストアワード業務」は,研究費を獲得した「後」に関わる研究支援業務である.たとえば,研究費獲得後に生じる,予算計画や各種契約,プロジェクトの報告書作成等に関わる業務を行う.「関連専門業務」として,産学連携・国際連携・研究広報など,研究を多面的に支援する業務がある.

科研費の研究計画調書作成支援は,プレアワード業務の一つである.次のような流れである.研究者は研究計画調書を一通り記載する.URAはその研究計画調書を見て,改善に向けたコメントをする.研究者は,そのコメントをもとに研究計画調書をブラッシュアップする.なお,この業務の流れは東京都立大学のものであり,機関により実施形態が異なることもある.

URAは,研究計画調書の作成支援において,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確に書かれているか判断する.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確でない場合,適切な改善策を提示する.その改善策を受けて,研究者は「研究課題の核心をなす学術的『問い』」をより明確に書けるようになる.これがURAの支援に求められることである.しかしながら,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるか否か判断することは難しい.仮に,明確でないと感覚的には判断できたとしても,なぜ明確でないのか言語化することは難しい.URAは,明確でない「研究課題の核心をなす学術的『問い』」に出会ったとき,なぜそれが明確でないのか,言語化できなければならない.熟練したURAであれば,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」がなぜ明確でなく,どのように書き直せば良いのか,瞬時に自然と判断できるであろう.しかし,URAは新興の職種である.これから新たにURAになる者も多いはずである.URAという職種のハウツーを集積しておくことは,後進のため,職種の累積的進歩のため,意味があるように思われる.

1.3 科学技術コミュニケーションの一形態としての研究計画調書作成支援

科学技術コミュニケーションとは,「科学技術の専門家集団が自分たち以外の社会のさまざまな集団や組織と科学技術に関して意思疎通をはかる活動」(小林2007,311)である.URAの中には学位取得者もいるが,支援対象の研究計画調書の専門分野に必ずしも属しているわけではない.むしろ,本稿筆者の所属機関の場合,専門分野以外の研究計画調書を読むことの方が多い.仮にURAが自身の専門分野の研究計画調書を読む場合でも,URAの専門知識が現役の研究者に劣るとも勝ることはない.この意味で,URAは専門家集団以外の人びとである.URAは科学技術の専門家と双方向的な関係性を確立し,共に考えを深め,科研費の獲得,知的財産の創造・活用,技術の社会における実用化へ向けて活動する,科学技術コミュニケーション主体の一つである.

科研費の審査は,研究者のピア・レビューにより行われている.申請者と審査委員との間にも,専門知識の多寡は存在する.特に,基盤研究(S),基盤研究(A)など,研究費の規模の大きい種目であるほど,審査委員は,様々な分野から広く集められ,専門知識のギャップは大きくなる.このようなことから申請者と審査委員との間のコミュニケーションも科学技術コミュニケーションの一種といえる.関心の対象は,異なる専門分野を持つ研究者同士は,どのような判断の枠組みを共有しているのか,である.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるかという観点は,異なる専門分野を持つ研究者が共有する枠組みである.本稿において「研究課題の核心をなす学術的『問い』」の明確さの判断基準を理解することは,ピア・レビューにおける科学技術コミュニケーションを理解することにもつながる.

1.4 本稿の目的

なぜ「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確でないのか,どのようにすれば「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にできるのか,という問題は,科研費に申請する研究者,および,研究者を支援するURAにとって関心のある問題である.そこで,本稿では,①「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとはどういうことか,②「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にするにはどうすればよいか,について一論考を示す.

2. 関連する言説

研究計画調書の作成支援を行うためには、「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとは何かについてURAは理解しておかなければならない。ひととおり書かれた科研費の研究計画調書をより良いものにしていくための方法論がまとめられた児島(2019,109)では,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」は「研究で解決すべき課題」とされている.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」(=研究で解決すべき課題)として,「何がわかっていないのか」「何を明らかにすべきなのか」「解明すべき問題は何か」などを説明するものとされている.

児島(2020,132) では,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」として,「いま何が問題点なのか,解明すべき課題は何か,未解明の問題は何か,なぜこの研究テーマを明らかにする意義があるのか」をしっかり書くこととされている.

岡野(2018,134)において,研究課題の核心をなす学術的「問い」を理解しやすく書く方法として次のことが示されている.

話の流れとして,スケールの大きなものからより小さなものへという順で,最終的に本研究が対象とする「研究課題の核心をなす学術的『問い』」にたどり着く形が理解しやすいでしょう.例えば,

応募者の関心対象,学術分野や社会のニーズ

↓ 応募者や分野の関心,目的意識がどこにあり

関連する国内外の研究動向と応募者の立ち位置

↓ その分野でどういう研究が行われる中で応募者は何に着目し

応募者のこれまでの研究とその成果

↓ これまでにどういう研究を進め何がわかってきていて

上記の中でどのようにして本研究の核心となる学術的「問い」が生まれたか

といったストーリーが考えられます. (岡野2018,134)

また,岡野(2018,134)において,次の指摘がされている.

調書を読んでいて,「ここがその『問い』である」と明確にわからないことが少なくありません.例えば,「○○○○について明らかにすることを本研究の『問い』とする」といった表現が散見されます.おそらくは,「本研究が解決しようとしている『課題』は何か」という形で示そうとされているのだと推察しますが,それは「問い」ではありません.

様式の指示をどこまで字義どおり捉えて真正面から答えるべきか,には議論の余地があります.しかし,本研究の直接的な成果はこの「問い」に対する「答え」(あるいはその一部)であり,ここで記述すべきなのは仮説を立てて検証することが可能な「リサーチクエスチョン」であると考えます.「課題」の解決はその成果がもたらす結果の一つにすぎません. (岡野2018,134)

岡野(2018,135)では,リサーチクエスチョンを考える上で,そのリサーチクエスチョンは検証可能か,適切な検証方法は何か,他に適切な検証方法はないか,ある検証方法を選ぶ根拠は何か(検証方法の適切性),検証方法の対象やサンプル数・規模などの設定が書かれているか,検証方法は実行・実現可能か,などを考えることが良いとされている.検証方法が具体的に想定され,検証が可能であると想定されるとき,リサーチクエスチョンは明確になるとされている.

3. 「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとは

本章では「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確である,ということについて分析的に意味を検討する.次のように分析する.問いがある,又は,問いがないとは,どのようなことか検討する.問いが明確とはどのようなことか検討する.問いが学術的であるとはどのようなことか検討する.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」とは何か検討する.以上を総合し,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとはどのようなことか示す.

3.1 問いがあるとは

問いがあるとは,何か分からないことがあり,かつ,その答えを欲している状態のことである.分からないことがない場合,問いはない.分からないことがあっても,それを知りたいと思っていない場合,問いはない.たとえば,大学にいくつ石があるか,その数は分からない.しかし,その石の数を知りたいと思わない.この場合,大学の敷地内の石の数を問うている,とは言えない.何かを問うている以上,その問いに答えを与えたい何らかの動機が潜んでいる.その動機は,研究においては学術的意義に相当する.単に分からないことを書くだけでは,問うているとはいえない.問いを発する動機,つまり,学術的意義の記述が必要なのである.

実際の研究計画調書において,何が分かっていないのか不明確なものが見られる.研究で何をするかのみが書かれており,何を明らかにするためにそれをするのかが書かれていないケースである.未解明なことが書いてあったとしても,なぜそれをするのか(学術的意義)が書かれていないケースも見られる.

問いは,必ずしも疑問詞や終助詞「か」などの表現形式を伴わない.ある人が「人生の意味が分からない.人生の意味を知りたい.」と言ったとする.その人は,人生の意味を問うているといえる.一方,疑問詞や終助詞「か」などを伴っているからといって,問いがあるわけでなない.たとえば「なんだ,そんなことか」という発話は何も問うていない.

実際の支援を行う中で,次の事例があった.あるURAは「問いが書いてありませんので,『~は…か』のような表現で問いを書いてください」というようなコメントをした.すると,研究者から「問いは書いてあります」という返答がきた.このURAは「~は…か」のような表現形式がなければ問いがないと認識していたのである.しかし,必ずしも疑問詞や終助詞「か」などの表現形式を伴わなくともよいのである.

3.2 問いが明確であるとは

問いが明確とは,どのような答えが与えられたら答えたことになるのか想像しやすいことである.たとえば,「北海道の都道府県庁所在地は何市か?」は明確な問いである.「札幌市」という一つの答えが想像しやすい.仮に,北海道の都道府県庁所在地を知らない人がいたとしても,「〇〇市」と何らかの市を答えればよいことは想像しやすい.一方,「どこか旨い店ない?」という問いは,不明確である.「旨い店」の解釈が非常に多様であり,何を答えたとき一つの正答を得たことになるのか想像しにくいからである.適当な寿司屋を紹介したら,「俺,刺身食えない」などと言われたりする.別の答えを用意しなければならない.そこで,ちょっと良いステーキ屋を紹介してみたところ,「高すぎ」と言われたりする.一体,どのような答えを与えたとき,それは問いの答えとして認められるのか.もし相手の好き嫌いの情報が予め与えられていた場合,「旨い店」の解釈の範囲は限定される.つまり,問いが明確化される.たとえば,相手が刺身を食えず,それほど高価な店でもない店を想定しており,しかも,日常的に豚骨系のラーメンを好んで食べている場合,「旨い店」とは,少なくとも刺身を出す店ではなく,高級なステーキを出す店でもなく,豚骨系のラーメンの店などの相手の好みそうな店に限定される.このようにあるべき答えの姿に制限を与えることで,どのような答えを与えたときに答えたことになるのか想像しやすくなる.つまり,問いがより明確になる.

「問い」の明確さを考える上で重要な論考が村山(2005)である.村山(2005,70)では「人生の意味は何か」という問いについて「どこへ何を問い訊ねればよいのか,何をどのように答えればこの問いに答えたことになるのか,そうした点について,この問いははっきりとしたことをほとんど何も語っていないのである.いわば問いそれ自体が曖昧で方向を失っている」という.その理由の一つに,「この問いが持つ『Xの意味は何か』という形式それ自体が多義的な含みを持ち,多様な答え方を許容してしまうからでもあるだろう」という.「問いの内には,その問いが向かっている対象についての認識が既に幾分か含まれている」という.そこで「問いの分析」という方法によって,「人生の意味は何か」という問いを判明なものにしている.「問いの分析」とは,「問いを構成している語とその組み合わせ,それらを仔細に検討することを通じて,予想される回答を列挙し,その妥当性を吟味すること」である.「そうした作業を通じて私達は,問いを提出するにあたっての私達の側の先行的な事象了解内容を確認したり,問いの方向を明確に限定し直したり,そして場合によっては,問われている対象そのものの本性を垣間見たりすることができるのである.」という.村山(2005)から得られる重要な示唆は次のことである.明確ではない問いとは,何をどのように答えればこの問いに答えたことになるのかはっきりしない問いである.さらに,問いを明確にするとは,「問いの分析」という方法によって行えるということである.

3.3 問いが学術的であるとは

問いの中でも,学術的な問いと,学術的でない問いがある.学術的な問いとは,問いの答えに関心のある者が,ある学術分野の人間集団であると想定されるものである.たとえば,小学生が「宮城県の県庁所在地ってどこ?」と聞くのは学術的問いではない.いわば小学生的問いである.宮城県の県庁所在地が仙台市であることは自明なことである.宮城県の県庁所在地を知らず,その答えを知ることを願っている何らかの学術分野の人間集団を想定することはできない.だから「宮城県の県庁所在地ってどこ?」は学術的問いではない.

問いが学術的であることを示す手段は,先行研究を示すことである.先行研究において扱われているテーマであることを示し,先行研究で未だ解明されていないことを示す.これにより,問いは学術的となる.先行研究を示されることで,その研究テーマに関心を持つ,何らかの学術分野の人間集団が存在すると想定できるからである.

齋藤・戸田山(2011,8)において,非専門家の問いの特徴が明らかにされている.たとえば,「研究の最先端と同じ問い」は「いい質問」であるとされている.「専門家が答えられない/答えにくい質問」として「科学を逸脱」する質問がある.裏を返せば,専門家の問い(学術的問い)とは研究の最先端と同じ問いである.

3.4 研究課題の核心をなす学術的「問い」とは

核心とは,「物事の中心,本質をなしている大切な部分.」(Japan Knowledge Lib日本国語大辞典)である.研究課題の中心,本質をなす,問いが複数示されていたらどうだろうか.一体どの問いが核心なのかと疑問に思う.研究課題の核心をなす学術的「問い」は,一つの問いとして示されるべきである.研究計画の中で,解くべき問題が複数ある場合や,いくつかの問題について段階を踏んで解決していく場合がある.その場合でも,複数の問題を統べまとめる問いを抽出することで,研究課題の核心をなす学術的「問い」を示すことができる.

3.5 「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとは

以上をまとめると,ある言語表現が「研究課題の核心をなす学術的『問い』」であるとは,次の要件1)~3)の全てを満たすことである.

要件1) 何か分からないことがあり,その答えを欲しているときに,発せられた言語表現であること.必ずしも疑問詞や終助詞「か」などの表現形式を伴わない.

要件2) 分からないと思っている主体,その答えを欲している主体は,研究計画調書を書く研究者を含め,ある学術分野の人間集団でありうること.

要件3) 複数の問いが示されるのではなく,研究課題の中心をなすものとして一つに絞られた問いであること.

以上の要件1)~3)を満たすものは「研究課題の核心をなす学術的『問い』」である.しかし,審査基準においては,単に「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を示せばよいのではなく,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確に示すことが要求されている.申請者は,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確に書かなければならない.では,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとはどのようなことか.明確さの要件は次である.

要件4) 「研究課題の核心をなす学術的『問い』」について,何をどのように答えたら答えたことになるのか想像しやすいこと.

第2章で示した関連する言説と本稿の位置づけについて述べる.児島(2019,109)では,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」は「研究で解決すべき課題」とされている.「研究課題の核心をなす学術的『問い』」(=研究で解決すべき課題)として,「何がわかっていないのか」「何を明らかにすべきなのか」「解明すべき問題は何か」などを説明するものとされている.「何がわかっていないのか」「何を明らかにすべきなのか」「解明すべき問題は何か」を書くことで,本稿の要件1)および要件2)を満たす.ただし,要件3)については触れられていない.また,要件4)についても触れられていない.

児島(2020,132) では,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」として,「いま何が問題点なのか,解明すべき課題は何か,未解明の問題は何か,なぜこの研究テーマを明らかにする意義があるのか」をしっかり書くこととされている.「いま何が問題点なのか,解明すべき課題は何か,未解明の問題は何か,なぜこの研究テーマを明らかにする意義があるのか」を書くことで,要件1)および要件2)は満たされる.ただし,要件3)については触れられていない.また,要件4)についても触れられていない.

岡野(2018)において,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を理解しやすくするために,「学術分野や社会のニーズ」「分野の関心,目的意識がどこに」あるか,「関連する国内外の研究動向と応募者の立ち位置」「これまでにどういう研究を進め何がわかってきて」(何がわかっていないか)を書くことが良いとされている.「これまでにどういう研究を進め何がわかってきて」(何がわかっていないか),「学術分野や社会のニーズ」「分野の関心,目的意識がどこに」を書くことで要件1)および要件2)を満たすことができる.また,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にするために,リサーチクエスチョンを検証可能なものにすることが良いとされている.リサーチクエスチョンが検証可能なものであるということは,問いに対してどのように答えを与えたら良いか明確ということである.よって,リサーチクエスチョンを検証可能なものになるよう書くことで,要件4)を満たすことができる.ただし,要件3)については触れられていない.

児島(2019,2020),岡野(2018)において,疑問詞や終助詞「か」などの表現形式(~は何か)を伴うことが必須か否か、について触れられていない.本稿では,必ずしも疑問詞や終助詞「か」などの表現形式を用いる必要がないという考えを示した.

3.6 研究計画調書のどこに4つの要件に関する記述を書くか

研究計画調書の様式では,「1 研究目的、研究方法など」として,「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」,「(2)本研究の目的及び学術的独自性と創造性」,「(3)本研究の着想に至った経緯や、関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ」,「(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか」,「(5)本研究の目的を達成するための準備状況」を記載することが求められている.

研究計画調書を作成する上でよく用いられる方法として、「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」,「(2)本研究の目的及び学術的独自性と創造性」,「(3)本研究の着想に至った経緯や、関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ」,「(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか」,「(5)本研究の目的を達成するための準備状況」を見出しに立てることが行われている.児島(2019,34)では,「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」の中のさらに細かい見出しとして,「【本研究の学術的背景】」「【研究課題の核心をなす学術的『問い』】」などを立てることがされている.

問題となることは,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を研究計画調書に書く際,4つの要件は,見出しのどこに書けばよいのかということである.注意を要するのは,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」の明確さの4つの要件の記載と「学術的背景」の記載とでは重なる部分があることである.さらに,要件4)における「どのように答えたら」の部分は、いわゆる研究方法である.研究方法も「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」の欄に書いて良いのかということである.

本稿筆者の考え方を示す.「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」という大きな見出しのみを立てる場合,要件4)の研究方法を除き,4つの要件を当該見出し内に書けば良い.要件4)における「どのように答えたら」(=研究方法)の部分は,「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」の見出しの中ではなく,「(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか」に記載すると良いだろう.

「(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的『問い』」という見出しの中に,さらに細かい見出し「【本研究の学術的背景】」,「【研究課題の核心をなす学術的『問い』】」を設定する場合は、要件1)および要件2)に関する記述は「【本研究の学術的背景】」の見出し内に書き,要件3)および要件4)に関する記述は「【研究課題の核心をなす学術的『問い』】」の見出し内に書くと良いだろう.ただし,要件4)における「どのように答えたら」(=研究方法)の部分は,「(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか」に記載する.なお,以上のレイアウトはあくまで一つの目安であり,4つの要件が読み取れるのであればどのようなレイアウトでもよい.

4. 「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にする支援の方法

本章では「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確にする支援の方法について,実例を改変した例を示す.本稿筆者が研究計画調書作成支援を行う中で,明確でない「研究課題の核心をなす学術的『問い』」をいくつか目にした.これらをそのまま掲載することはできないため,適宜,内容を改変した例を示しつつ,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にするための考え方を示す.研究者の立場からすれば,「研究課題の核心をなす学術的『問い』」をどのように明確に書くかの参考となる.URAの立場からすれば,研究計画調書作成支援において,どのような改善案の提示(コメント)をすればよいかの参考となる.

なお,以下において,評定要素について言及している.この評定要素は,令和4(2022)年度の「基盤研究(B・C)(応募区分「一般」)、若手研究の書面審査における評定基準等」に基づくものである.

4.1 ケース1 なぜそれを明らかにするのか記載がない場合

半身不随の患者は,医師,看護師,理学療法士など多様な医療従事者とかかわり,援助を受けることになる.半身不随の患者と医療従事者とのかかわりについての先行研究がある(●●2019,●●2021).しかし,これらの研究では,医療従事者ごとにどのような違いがあるか明らかにされていない.本研究の学術的な問いは,半身不随の患者とのかかわりを医療従事者は職種ごとにどのように経験しているのかである.

【問題点】

医療従事者の職種ごとの経験が明らかになると何が良いか(学術的意義)が記載されていない.つまり,問いの答えを欲する理由が記載されていない.よって,要件1)を満たさない.

【改善の方向性】

世の中には,明らかにされていないことは膨大にある.その中で,ある事柄について分かるようになりたいと思うのはなぜなのか.それが明らかにすることは,何のために必要なのか.「医療従事者ごとにどのような違いがあるか」という問いの答えがなぜ欲しいのかを明示することで,問いが生じた理由がわかるようになる.

【改善案の提示(コメント)例】

「半身不随の患者とのかかわりを医療従事者は職種ごとにどのように経験しているのか」という問いに答える必要性・意義についてご追記ください.たとえば,医療従事者の分業においてある必要な役割がどの職種においても十分に達成されていないことが明らかになれば,その役割を担うべき者を新たに明確化することができ,より良質な医療の提供につながり,評定要素「(1)研究課題の学術的重要性」についてより高い評価が得られるかと思われます.

4.2 ケース2 問いの学術性が不明確な場合

どのような取り組みを行うことで,商店街を活性化できるのだろうか.

【問題点】

このケースでは,「(1)本研究の学術的背景,研究課題の核心をなす学術的『問い』」の記載欄に,商店街活性化の重要性が説かれているが,先行研究が示されていない.商店街の活性化は果たして学術なのだろうか.商店街の人々や組合が行う活動ではないか.何らかの学術分野の人間集団が,商店街の活性化について問題意識を持っているとは想像しにくい.よって,要件2)を満たさない.

【改善の方向性】

商店街の活性化に関する先行研究があるとすればそれらを示すことで,商店街の活性化が学術として研究されてきたことを示すことができる.

【改善案の提示(コメント)例】

商店街を活性化するための研究として,これまで行われてきた研究がございましたら,そちらをお示しください.その上で,従来の研究では何が行われていないのか,その不足を本研究でどのように埋めるのかご記載ください.これにより,「研究課題の核心をなす『問い』」が学術的であることを明確に示せるだけでなく,関連する国内外の研究動向と研究の位置づけも明確になり,評定要素「(1)研究課題の学術的重要性」について一層高い評価が得られるかと思われます.

4.3 ケース3 問いの核心が不明確な場合

本研究の「研究課題の核心をなす学術的『問い』」は次の3つである.

1) 旅行で日本を訪れる外国人観光客は,来日前にはどのような日本のイメージを持っているか.

2) 旅行で日本を訪れる外国人観光客は,来日後にどのような日本のイメージを持つか.

3) 1)および2)の比較により明らかになる,外国人観光客のイメージギャップはいかなるものか.

【問題点】

問いが複数示されているため,どの問いが核心であるのか不明確である.よって,要件3)を満たさない.

【改善の方向性】

3つの問いのうち,1つの問いに絞る.または,3つの問いを統べる問いを設定する.このケースの場合,3番目の問いが最終的に知りたい内容に関する問いである.そこで,3つある問いのうち,3番目の問いのみに絞る.1番目および2番目の問いについては,「(1)本研究の学術的背景,研究課題の核心をなす学術的『問い』」の記載欄ではなく,「(4)本研究で何をどのように,どこまで明らかにしようとするのか」の記載欄に書く.なお,問いを3番目の問いに絞ることで,要件1)(なぜ外国人観光客のイメージギャップを知りたいのか)等を記載する紙幅が得られる.

【改善案の提示(コメント)例】

核心(中心となる一つ)の問いは,3)の問いかと存じます.「(1)本研究の学術的背景,研究課題の核心をなす学術的『問い』」の記載欄においては,3)の問いに絞ってご記載ください.1)の問いおよび2)の問いについては,「(1)本研究の学術的背景,研究課題の核心をなす学術的『問い』」の記載欄ではなく,「(4)本研究で何をどのように,どこまで明らかにしようとするのか」の記載欄にご記載ください.これにより「研究課題の学術的『問い』」の核心が明確になり,評定要素「(1)研究課題の学術的重要性」について一層高い評価が得られるかと思われます.さらに,「(4)本研究で何をどのように,どこまで明らかにしようとするのか」の記載欄において,1)の問い2)の問いに答えた上で,3)の問いに答えるという研究の順番を示すことで,評定要素「(2)研究方法の妥当性」についてもより高い評価が期待できるかと思われます.

4.4 ケース4 何を答えたら問いに答えられたことになるのか不明確な場合

情報インフラシステムには長期の安定性・機能維持が要求される.電子部品Aは,従来△△△という設計指針で開発されてきたが(●●2019),本課題では〇〇〇という観点から長期の安定性・機能維持を提供する電子部品Aを開発する.

【問題点】

従来△△△という設計指針ではどのような不足があるのか書かれていない.そのため,何を達成したいのか(ゴール),何が達成されていないのかが明確でない.あえて問いの形で表現すれば,「◆◆◆が実現可能な電子部品Aはいかにして開発されるか」等である.しかしながら,◆◆◆(達成したい基準)が明示されていない.そのため,どのような答えを与えたとき,正しく答えられたのか不明確である.よって,要件4)に関して,問いを明確化する余地がある.

【改善の方向性】

まず電子部品Aの求められるスペック(基準)を記載する.そのうえで,従来の設計指針△△△では,その基準を達せられないことを説明し,申請者の独自の〇〇〇という観点によれば基準をクリアできる可能性があることを説明する.

【改善案の提示(コメント)例】

「長期の安定性・機能維持」とはどのようなスペックのものであるかご記載ください.これにより「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確になり,評定要素「(1)研究課題の学術的重要性」について一層高い評価が得られるかと思われます.さらに,従来の方法ではそのスペックを達成できない理由をご記載いただくことで,学術的独自性や創造性についても一層アピールできるかと思われます.

4.5 ケース5 複数の要件を満たさない場合

国語科教育の目標の一つは,学習者が文章を読んで文章の要点を把握できることである.では,どのような読み方が良いのであろうか.

【問題点】

このケースでは,「(1)本研究の学術的背景,研究課題の核心をなす学術的『問い』」の記載欄に先行研究が示されていない.現場の教師の実践のハウツーであろうか.それとも学術研究としてこれまで研究成果の蓄積があるのか不明である.よって,要件2)を満たさない.

研究成果の蓄積があったとして,従来提案されてきた読解方法はどのようなものか,その読解方法にはどのような不十分さがあるのか.どのような読解方法であれば十分なのか(答えとなる基準),が示されていない.何らかの読解方法を一つ示したとき,それを「良い」読解方法と言ってよいのだろうか.「良い」の基準が不明である.つまり,何を答えたら答えたことになるのか不明確である.よって,要件4)に関して,問いを明確化する余地がある.

【改善の方向性】

先行研究を示し,従来提案されてきた読解方法はどのようなものか,その読解方法にはどのような不十分さがあるのか,どのような読解方法であれば十分なのか(答えとなる基準),を示す.この手順を踏むことで,申請書の提案者の示した読解方法が「良い」読解方法と言ってよいのか判断できる.つまり,どのような答えが与えられたら答えたことになるのか想像しやすくなる.

【改善案の提示(コメント)例】

先行研究を示し,従来提案されてきた読解方法はどのようなものか,その読解方法にはどのような不十分さがあるのかご記載ください.これにより,単なる教育実践方法の提案に留まらず,学術研究としての意義をアピールでき,さらに関連する国内外の研究動向と研究の位置づけも明確になり,評定要素「(1)研究課題の学術的重要性」について一層高い評価が得られるかと思われます.

5. まとめ

以上,本稿では,①「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとはどういうことか,②「研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にするにはどうすればよいか,について示した.

「研究課題の核心をなす学術的『問い』」が明確であるとは,次の要件1)~4)の全てを満たすことである.

要件1) 何か分からないことがあり,その答えを欲しているときに,発せられた言語表現であること.必ずしも疑問詞や終助詞「か」などの表現形式を伴わない.

要件2) 分からないと思っている主体,その答えを欲している主体は,研究計画調書を書く研究者を含め,ある学術分野の人間集団であること.

要件3) 複数の問いが示されるのではなく,研究課題の中心をなすものとして一つに絞られた問いであること.

要件4) 「研究課題の核心をなす学術的『問い』」について,何をどのように答えたら答えたことになるのか想像しやすいこと.

以上を踏まえると,研究課題の核心をなす学術的『問い』」を明確にするためには,URAは研究計画調書を読み,満たされていない要件があった場合は,それを満たすようにコメントすればよい.いくつかの実例に基づく例を用いて,具体的にどのように支援するかについて示した.

文献

CoSTEP – 北海道大学 高等教育推進機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門: 「CoSTEP概要」 『CoSTEP – 北海道大学 高等教育推進機構 科学技術コミュニケーション教育研究部門』 作成日なし, https://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/pioneering-the-future, (2022年5月15日 閲覧).

一般社団法人リサーチ・アドミニストレーション協議会: 「業務内容」 『RA協議会』 作成日なし, https://www.rman.jp/ura/business-content.html, (2022年5月16日 閲覧).

一般社団法人リサーチ・アドミニストレーション協議会: 「URA(University Research Administrator)とは」 『RA協議会』 作成日なし, https://www.rman.jp/ura/, (2022年5月16日 閲覧).

小林傳司2007: 「科学技術とサイエンスコミュニケーション」『科学教育研究』31(4), 310-318.

児島将康2019: 『科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 第2版』 羊土社.

児島将康2020: 『科研費獲得の方法とコツ 改訂第7版?実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略』 羊土社.

村山達也 2005: 「人生の意味について–問いの分析の観点から」 『哲学』 (113) 2005年3月, 69-91.

NetAdvance: 「核心」 『Japan Knowledge Lib』 作成日なし, https://japanknowledge.com/library/, (2022年2月2日 閲覧).

日本学術振興会: 「科学研究費助成事業」 『日本学術振興会』 作成日なし, https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/01_shumoku/index.html, (2022年2月2日 閲覧).

日本学術振興会: 「公募要領・研究計画調書等のダウンロードページ」 『日本学術振興会』 作成日なし, https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html, (2022年2月2日 閲覧).

日本学術振興会: 「令和4(2022)年度 基盤研究(B・C)(応募区分「一般」)、若手研究の書面審査における評定基準等」 『日本学術振興会』 作成日なし, https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html, (2022年5月16日 閲覧).

岡野恵子2018: 「新研究計画調書作成のチェックポイントと進化策」 高等教育情報センター(編), 『科研費改革と研究計画書の深化 : 新審査の要点と留意点/研究活動PDCA/新調書のチェックポイントと進化策 : “審査システム2018″への対応』 地域科学研究会, 127-150.

齋藤芳子・戸田山和久2011: 「非専門家の問いの特徴は何か? それは専門家の眼にどう映るか?」 『科学技術コミュニケーション』 (10) 2011年12月,3-15.