2025年5月10日、CoSTEP21期が開講しました!この日は開講式に併せて特別プログラム「語りえぬものを語り継ぐ~アートで省みる科学技術コミュニケーション~」を開催し、現代アーティストの藤井光さんをお招きし、藤井さんの映像作品を視聴したのち、アートから見る科学技術コミュニケーションの割り切れない語りというものについての講演を開催しました。今年度のCoSTEP受講生と一般参加者、合わせて96名が来場し、最後に来場者も参加しての活発な質疑応答がありました。

後日、開講特別プログラムの模様は一部映像として公開します。

アートから学ぶ、感性

開会に先立ち、松王政浩オープンエデュケーションセンターセンター長が、開会の挨拶を行いました。

科学技術コミュニケーションにおけるアートの重要性を感性の観点から語られました。感性に訴えるとはどのようなことなのかを学ぶきっかけとして、本特別プログラムを活用してほしいと、挨拶を行いました。

その後、藤井さんが制作したアート作品を2作品上映しました。

上映作品の情報はこちら。

虚構というナラティブ

上映後、藤井光さんからは作品の背景について語られました。《あかい線で分けられたクラス》では不条理な差別を取り扱っています。差別が生まれる背景には人間らしい感性から生まれるのではないかと藤井さんは問いかけます。

私たちは伝える際に、積極的にナラティブという物語を用いて表現します。《あかい線で分けられたクラス》では子供たちに不合理な差別を演じています。演じる際には、スクールカウンセラーや小学校の教員とともに内容について議論し、また子供たちにも丁寧にこのプログラムが差別を体験するアメリカの教育プログラムに発端があることが共有されました。さて、子供たちはどう演じ、さらに作家である藤井さんはその演技をどう記録したのでしょう。私たちはフィクションに惹かれ、そこに絡めとられます。藤井さんの作品ではその危うさも表現されています。

《第一の真実》は、考古資料から当時の状況を実験的に再現し、用途や様子を明らかにしていく実験考古学から虐殺という悲劇を再現した作品です。古代ギリシアの遺構から大量の人骨が発見されました。その時の様子を明らかにするため、藤井さんと研究者、そして役者やダンサーたちは虐殺の風景を再現していきます。しかしどんな風景が再現されても、研究者は事実と想像の境界を明確にし、自分たちはそれ以上踏み込まないように自制します。

曖昧な境界線、割り切れない善悪

研究者がフィクションと距離をとる中、政治はうまくアートを活用してきたのではないか、と藤井さんは語ります。戦争においてアートはプロパガンダの強力なツールになります。本プログラムのチラシに採用された画像は、実はアメリカに押収された日本の戦争画が保管されている袋です。戦争画なのか、アートなのか、それを判断するための展覧会が1946年に関係者限定で公開されます。その展覧会を再現した藤井さんの作品、《日本の戦争美術 1946》(2022)は、プロパガンダとしてのアートと純粋なアートの境界は曖昧であることを伝えます。

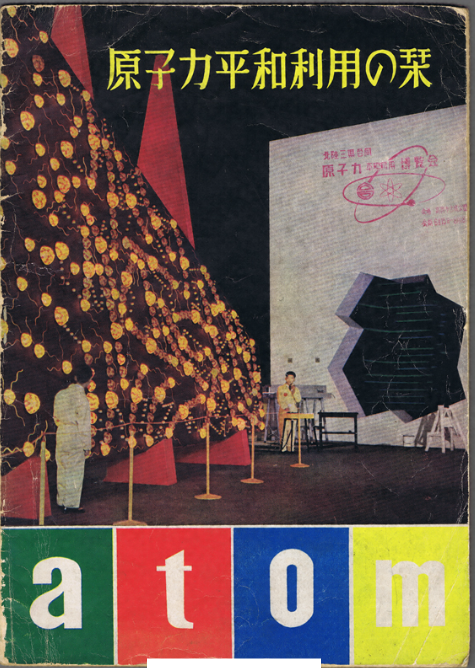

もしかしたら科学技術コミュニケーションにおける善悪の境界も曖昧なのかもしれません。最後に、藤井さんは1955年から57年にかけて日本全国で開催された「原子力平和利用博覧会」を紹介しました。第二次世界大戦後も原子力は世界のパワーバランスをつかさどる技術でした。地政学的な意味からも、アメリカは積極的に同盟国に原子力技術のアウトリーチに努めます。そして博覧会の会場の一つに、広島の原子力資料館もありました。この博覧会の模様はまさに科学技術コミュニケーションそのものです。しかし文脈を踏まえたうえで、この科学技術コミュニケーションは果たして適切であったといえるのでしょうか。

会場からは多くの質問があり、アートと科学技術コミュニケーションをめぐる割り切れないテーマが議論されました。

特別プログラムの最後には、CoSTEPが所属する大学院推進機構、機構長である山本文彦先生より閉会の挨拶がありました。歴史研究者でもある山本先生は、歴史は唯一の未来学であると語ります。過去を探るということは、現在の課題を解くカギを探すこととである、と歴史から学ぶ意義を共有し、本プログラムを締めくくりました。

CoSTEP ガイダンス

CoSTEPの1年間、どのように学び、どのように支えていくのか、奥本先生よりガイダンスがあり、その後は楽しい懇親会がありました。

モジュール1 講義 & オープニングワークショップ

次の日は、奥本先生によるモジュール1-1の講義「科学技術コミュニケーションの入り口に立つ前に」ががありました。

また、その後、沼田翔二朗先生、元平航大先生による科学技術コミュニケーションを「パターンランゲージ」で考えるワークショップが開催されました。

遠くに見える沼田先生

本平先生の温かいメッセージとともに締めくくるワークショップ2025年度、新たな挑戦を始めるCoSTEPの活動、ぜひお楽しみにしてください!