CoSTEPでは、アーティストインレジデンスプログラム、KitAを実施しています。2018年からKitAの枠組みで、地球温暖化を流氷という視点から作品制作をしている上村洋一さんの個展、Hyperthermia ― 温熱療法が先日まで東京にあるメディアアートを中心に取り扱う美術館、NTTインターコミュニケーション・センター(略称:ICC)で開催されていました。その個展の様子を、15期研修科であり、サイエンスライターでもある室井宏仁さんが下記のようにレビューとしてまとめてくれました。

――――――――――――――――――――――――――

人工物にあふれた世界と対峙する:ICC・エマージェンシーズ!039上村 洋一《Hyperthermia ― 温熱療法》

「自然」や「環境」という言葉から、何を連想するだろうか。野生動物が闊歩する草原か、雨の降り注ぐ熱帯雨林か、あるいは雪と氷に覆われた北の海か。多くの人が想像するだろうこれらのイメージでは、人間の存在は極めて希薄であり、ともすれば異物同然に見なされている。しかしそうしたイメージは、実際の「自然」や「環境」の姿を本当に反映しているのだろうか。

アーティストである上村は、フィールド・レコーディングを通して採集した各地の環境音を素材として作品を制作してきた。2019年に東京・赤坂『MARUEIDO JAPAN』で開催された《仮の大地 Temporary Ground》では、北海道・知床で採取した流氷と、流氷の下にマイクを潜らせて録音した音から構成された作品群を展示した。《仮の大地》で上村がテーマとして取り上げた「流氷」とは、自然物と人工物の間にある曖昧な存在であり、かつ人間の手が不可避的に加わった「自然」の象徴であった。

では本展で「自然」や「環境」はどのように提示されているだろうか。展示室は、工場や実験室でよく見られるビニール製の間仕切りで外部と隔てられている。

(閉ざされた展示室)

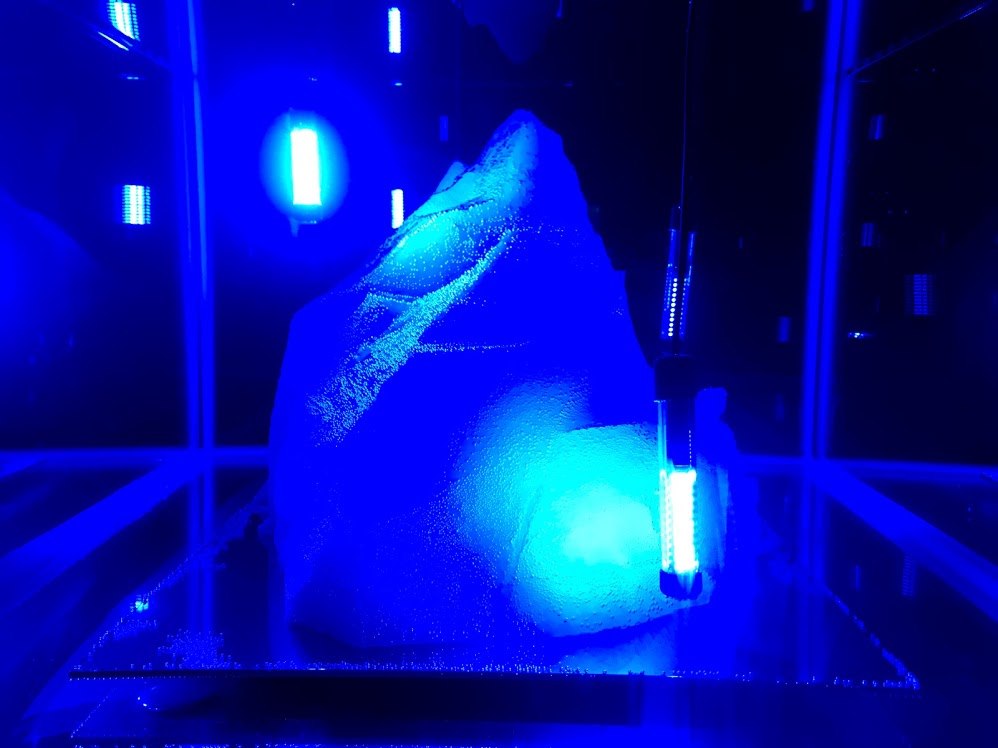

部屋の中央に置かれた水槽は、無菌室を思わせる青い光で照らされ、その中には流氷を模して切り出したパラフィンの塊が沈んでいる。パラフィンは水に溶けないので、本物の流氷のように小さくなったり消えたりすることはない。部屋に響く動物の鳴き声や風の唸りは、人間の口笛や吐息を環境音を模して再構成したもの。そして奥の壁には、ヨーロッパ・アルプスを描いたアンティーク品のポストカードが収められている。だが、かつての名峰は人工物であるパラフィンで塗り固められ、その姿を伺うことはできない。現実のアルプスも、今は描かれた当時とは様変わりしてしまったことだろう。こうしてみると、本展において「自然」や「環境」は人間の手から保護されるどころか、むしろ徹底してその存在感を薄められていることが分かるだろう。

(氷塊を模したパラフィン)

(かつての氷河の光景もまたパラフィンに閉じ込められている)

上村が本展および《仮の大地》で主題とした知床では、20世紀後半から温暖化などの影響を受けて流氷の減少が続いている。結果として、流氷のぶつかり合いによって生じる「流氷鳴き」や、流氷周辺で生活する動物の声は、聴くことが困難になってきている。今やこれらは保護・保全の対象となっているが、同時に地域を経済面で支える資源でもある。そこからもたらされる利益は、自然や環境を保護する為だけでなく、開発に代表される人間活動の原資ともなる。こうした『「自然」が希薄化した自然』は、現代社会における自然のひとつのあり様ということが出来る。

昨今、気候変動やその原因とされる人間活動に対して警鐘を鳴らす市民運動が世界的に盛り上がりを見せている。環境保護の機運がいやにも高まる一方、人間の活動範囲と影響力は地球上のあらゆる場所に及び、とどまる気配を見せない。人類を地質や生態系に影響する重要な要素とみなす『人新世 (アントロポセン)』が提唱されているのは、人間の存在を前提にしなければ世界全体が進む方向を決定できない、というある種のジレンマの表出ともとれる。本展が提示するこうした現実を前に、私たちのステレオタイプな自然観はともすれば空虚なものと映るかも知れない。

15期研修科/サイエンスライター 室井 宏仁

――――――――――――――――――――――――――

上村さんの展示評はWierdのWEB記事にも掲載されています。

こちらもご参照ください。