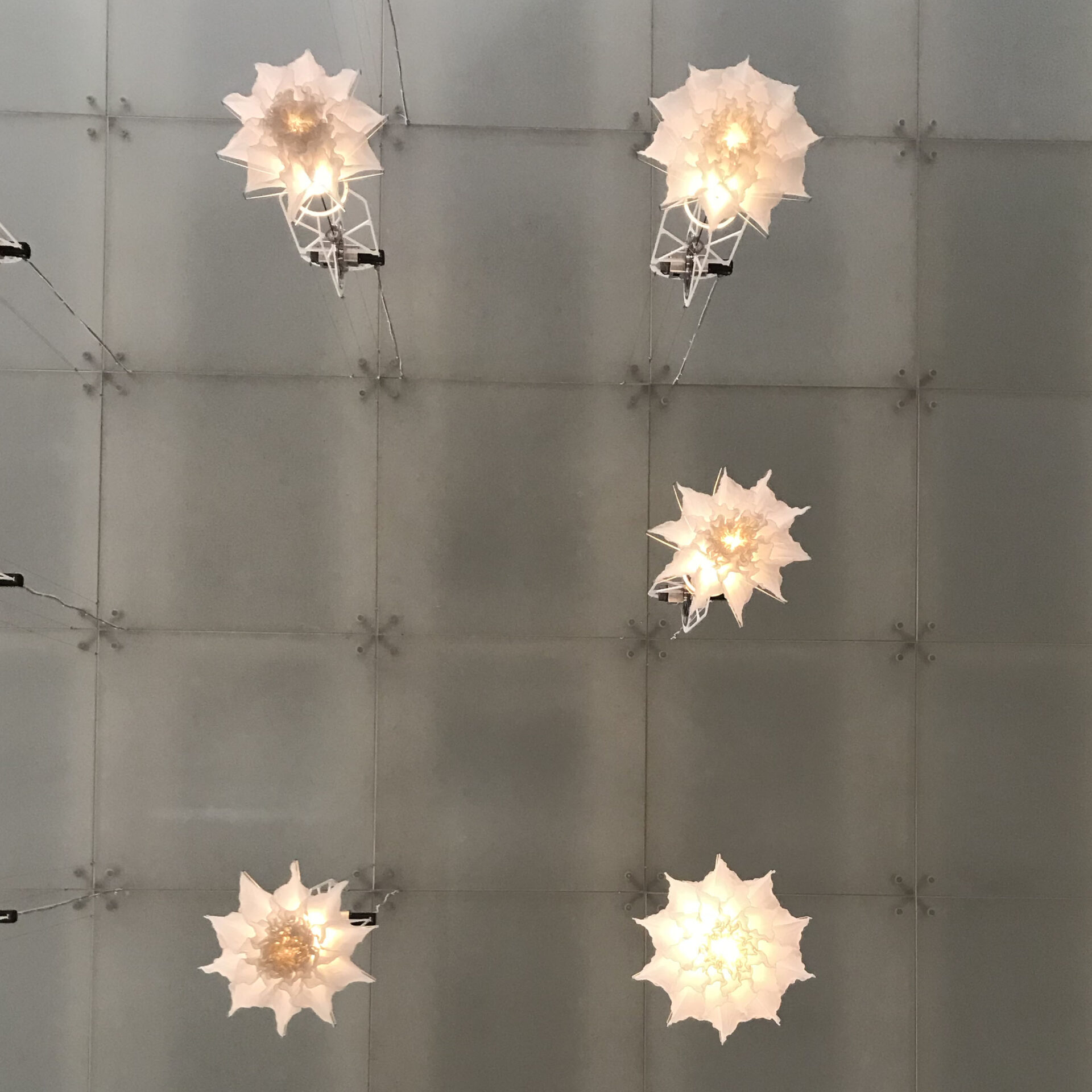

Studio drift 《Shylight》2018

仕切られた壁の向こうに、薄暗い空間が見えます。天井に見えるところには、照明器具のようなものがぶら下がり、ランダムな動きをしています。いつ、どの合図で動いているのかわからないまま、しばらくその動きをじっと見つめられました。

(上に吊るされた装置を、美術館で横になって鑑賞する体験は、視点の変化によって作品を楽しめることにつながった)

2階ほどの高さを持つ吹き抜けの空間を、階段で降りていくと、床には座布団が円の字で置かれています。その座布団は、横になってその照明らしきものを見ている人でいっぱいでした。静かな空間、落下する装置の静かな機械音が微かに満ちた空間に入り込みました。

自然の秩序に従った、優雅な動き

この作品は、白い布が花びらのようについている照明装置が上下運動をし、同時に灯りがある秩序によって点滅する仕組みです。上下運動や点滅のルールはあるように見えますが、はっきりわからないためランダムで動くようにも、あるものに反応するようにも見えるため、想像を膨らませます。また、上下運動というより落下すると表現したくなるほど、落ちてくる時の感覚が強いのは、空気でなびく白い布の美しさがその原因だったと思います。毎回異なる形で、ゆっくりと落ちてきて、装置の動きが止まってもうっすら揺れるその瞬間に、思わず息を止めてじっと見つめるようになりました。この優雅な動きは、「花や葉が光量や温度にあわせて開閉する、就眠運動と呼ばれる動きを詳細に観察・解析」して生まれたと作家は言います。自然の秩序を観察・解釈し、自分たちの技術で再現して、ここに居るようにしたのです。

(横になって見下ろした作品。自然の形を思い起こす)

視点の変化

天井に近いところから見下ろす作品の様子は、文字通り上からの目線で仕組み全体を把握できます。また、動く装置をより細密に鑑賞することができ、作品の外から見ているように感じられます。一方で床に横になり、無防備な姿勢で落下してくる装置を見ると、美しさも感じられる同時に、アドラクションのような緊張感も感じられます。パッと灯りが消えたり、一気に動きが止まったりする装置の的確な動きは、自然を人工的に制御していることに対する批判にもつながるように感じました。

(天井に近い視点での作品。装置のメカニズムを見つめるようになる)

ここに居ること、この体験を共有すること

お花のようにも、蝶々や鳥にも、風になびく絹の端にも、顕微鏡の中でみたようなイメージにも見える《Shylight》を見ながら、平和の少女像を、新聞紙で隠れた作品を、展示室の電気を消していた作品が、頭の中を離れませんでした。アートはメタフォーを用いてメッセージを伝えます。さらに現代アートになると、表現手段はより多様化されます。植物も星も、自分でその場所を決めることはできません。ただ、そこに居る植物に、私たちはある情緒を勝手に覚えます。3.11後の福島にびっしり咲いていた黄色い花セイタカアワダチソウや一本の松は、その場所にいることで意味を持ちます。あいちトリエンナーレ2019でスタジオドリフトのこの作品に出会ったからこそ、この作品を他の作品と積極的につなげて考え、深く関係づけるようになったと思います。

(表現の不自由展が中止になり、参加アーティストによって作られた 参加型展示)

表現の不自由を語ることは不自由だった

今回のあいちトリエンナーレ2019は、前代未聞の事件で有名になりました。「表現の不自由展」という芸術祭の中の企画が、会期中に中止に至ったことです。国内・外の美術界にはショックを受けた人が多かったように感じました。一方で政治の立場が経済を動かすようになったことに対しては、国の役割から、国民の権利、地域性まで、様々な立場からの議論が相次技ました。作品を芸術祭の実行委員会以外の圧力で展示できなくなったことは珍しいケースではありますが、現在のアートの位置づけが確認できる機会にもなったと思います。「表現の不自由展」の表現が不自由で展示されることは、ある意味示唆的とも言えます。その展覧会は、表現の不自由に対する「表現」が展示されているものです。

(ソウル市内でバスに乗った「平和の少女像」。なぜバスに乗せる必要があったのか、考えさせられる。2017年。出典女性新聞)

同じ作品が、どの場所でどのような文脈として置かれるかも、作品を鑑賞する時の大事なポイントです。ソウルで雪が降ると市民によって帽子をかぶって座っている平和の少女像と、済州島の静かな講演にポツンと席を守っていたあの平和の少女像、東京では結局展示できなかったあの少女像、そしてあいちトリエンナーレで結局展示中止になり、最後だけ限定公開され、台湾で巡回展示となった平和の少女像は、それぞれ同じ形をしているにもかかわらず、その役割や意味は異なってきます。技術の発達で部屋でもワンクリックで海外有数の美術館が所蔵する作品を高画質で楽しめる今であるこそ、ベンヤミンのアウラはより強く意味を持つようになります。解釈にはその作品を「どこ」で「いつ」、「どのように」出会ったかが、大きく作用されるのではないかと私は考えます。

あいちトリエンナーレだからこそ、アーティストは禁止に対して強く語りました。モニカ・メイヤーのように作品の形を変え、展示中止の決断をし、作家同志で連帯し、観客と一緒に考える場を新たにつくりました。

バブルで社会全体が大きな消費帝国になった時も、戦争中でも、ウイルスで世界がパンデミックに落ちいた時でも、その時でしかできないことはあると思います。努力して、ある思いでわざわざ、ここに居るようにすることは話し合いの始まりで、アートを通した科学技術コミュニケーションでできる優雅で強力なことだと考えます。たくましく、繊細に、あいちトリエンナーレに居てくれた作品を思い出しながら、私の居る意味も同時に、考えるようになりました。

高嶺格《反歌:見上げたる 空を悲しも その色に 染まり果てにき 我ならぬまで》2019

(アメリカがメキシコの国境に立てようとした壁の高さがここに居る)

タリン・サイモン《隠されているものと見慣れぬものによるアメリカの目録》

(スタジオドリフトの作品の前に見た作品は、同じ場所にあるのが政治的にありえない花同志が花束になった写真作品だった。

朴 炫貞(「札幌可視化プロジェクト」実習担当教員)