佐藤柊介(2024年度本科ライティング編集/北大理学院)

モジュール4-3の講義は国立感染症研究所感染症危機管理センター センター長の齋藤智也先生です。「感染症危機管理とコミュニケーション」というタイトルで国立研究所としてのコミュニケーションについて、お話しいただきました。

齋藤先生は、公衆衛生の実務、特に感染症分野を専門としており、厚生労働省に出向して実務経験を積まれました。ちょうどその時期、新型コロナウイルスの流行が始まり、齋藤先生は厚労省内部のクラスター対策班に所属し、データ分析や政策議論に取り組まれました。その中で、いかに新型コロナウイルスの現状を把握し、それをどのように国民に伝えるかに苦慮したとのことです。

国立感染症研究所に移ってからは、変異株のリスク評価やそれに関する情報発信を行う業務に携わり、首相への説明やメディアへの出演も行いました。コロナ禍では、若者にリスクを伝え、行動変容につなげる広報や、国外に向けて、日本の感染対策が有効に機能していることを発信することにも取り組まれました。

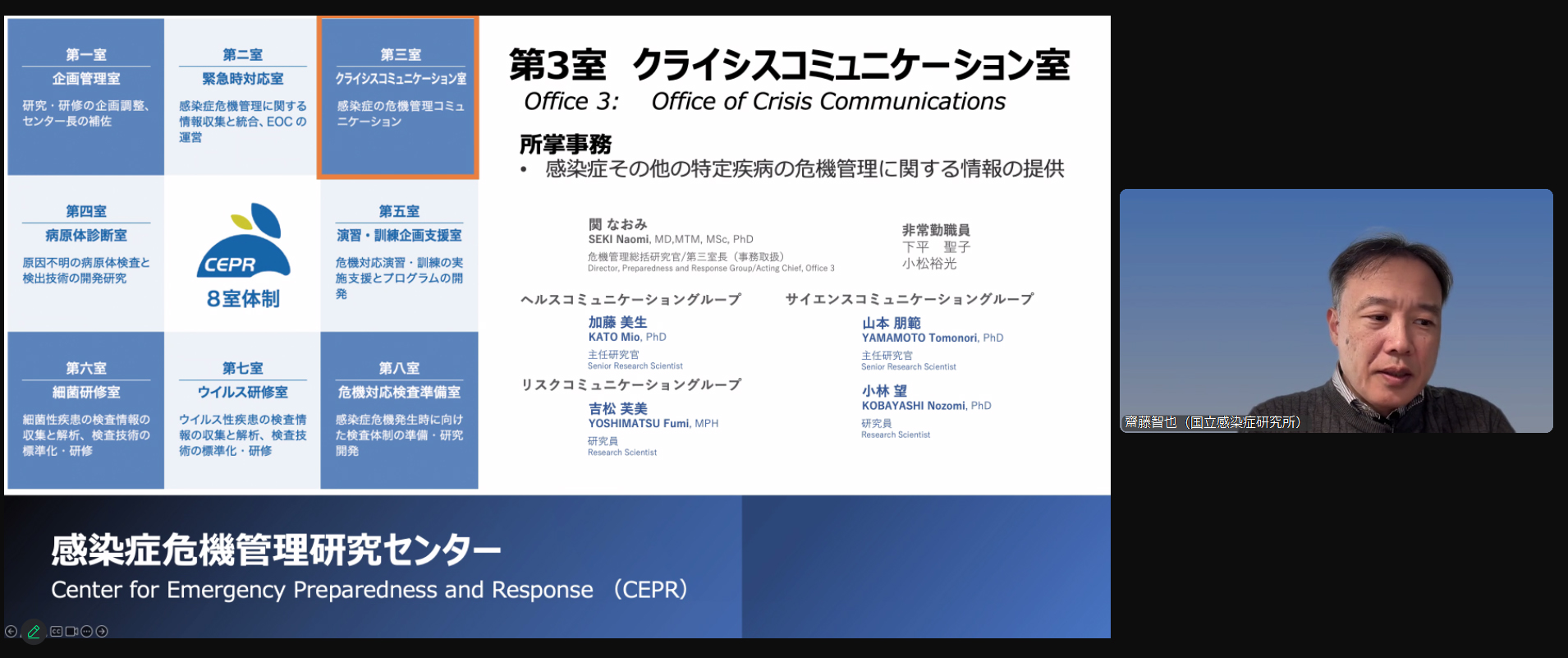

国立感染症研究所は感染症に関する研究に加えて、情報の収集・解析・還元やアウトリーチ活動なども手掛けています。齋藤先生は「感染症危機管理センター」のセンター長を務め、その活動は感染症危機に対する事前準備や迅速な対応に重点を置いています。このセンターは、異なる業務を担当する8つの室から成り立っており、そのうちの一つが「クライシスコミュニケーション室」です。この室では、感染症や特定の疾病に関する危機管理の情報提供を行っています。

公衆衛生においてはエビデンスを基にした意思決定が重視されますが、同時に市民に対してわかりやすく状況を伝え、行動変容を促すコミュニケーションが不可欠です。齋藤先生は、これまでの経験から、特に公衆衛生分野でのコミュニケーションには十分なリソースが割かれていないと感じてこられました。そのため、専門部署を設置し、専門の人材を配置することで、活動の質が向上したと実感されています。

リスクコミュニケーションの重要性

リスクコミュニケーションとは専門家や行政の担当者と、さまざまな福利に対する脅威に直面している人々との間で行われる、リアルタイムの情報・助言・意見交換のことを指します。リスクにさらされている人が、脅威から受ける影響を軽減し、保護・予防措置をとるために、十分な情報を得たうえで意思決定は行えるようにすることが目的です。

齋藤先生は、リスクコミュニケーションにおける課題として、以下の3点を挙げています。

- 有事に信頼される情報源であること

単に情報を発信するだけではなく、市民との信頼関係が構築されていることが前提となります。信頼を得るためには、平時からの継続的なコミュニケーションが重要です。 - インフォデミック・マネジメントの重要性

特に新型コロナウイルス流行時には、情報が氾濫し、偽情報が拡散していました。インフォデミックマネジメントは、虚偽の情報から市民を守り、正確で信頼性の高い情報を届けるために欠かせません。感染研の一般公開後、SNS上で事実でない情報が拡散された際には、速やかに所長の見解を公表し、情報提供を行いました。インフォデミック・マネジメントジメントの具体事案です。このような状況において、コミュニケーションの専門スタッフが果たす役割は非常に重要です。 - 公衆衛生行政との適切な協調

感染症研究所はリスク評価の専門機関ですが、公衆衛生行政との協力も不可欠です。適切な距離感を保ちつつ協調することで、効果的な情報提供と対応が可能になります。

サイエンスコミュニケーションと戦略的コミュニケーション

感染症危機管理センターでは、活動の中期的目標として「サイエンスコミュニケーション」と「戦略的コミュニケーション」の2つの柱を掲げています。

- サイエンスコミュニケーション:感染症に関する正しい知識を市民に広く伝え、わかりやすさと信頼性を重視します。また、アウトリーチ活動を通じて、感染症に関する理解を深めてもらうことが重要です。

- 戦略的コミュニケーション:危機発生時に正確な情報を迅速に発信し、国民の適切な意思決定を支援することを目指します。具体的には、情報が必要なタイミングで、わかりやすく届けることが求められます。

活動の3つの柱

現在の活動には、以下の3つの柱があります。

- 科学コミュニケーション・市民向け発信

市民に感染研の活動を理解してもらい、支持を得るための取り組みです。一般公開や市民講座、サイエンスアゴラへの参加などを通じて、感染研のファン層を増やし、市民の声を直接聴くことが目標です。 - メディアリレーションズ

メディアとの良好な関係を築き、情報発信を効果的に行うための活動です。感染症に関する理解を深めるための意見交換会や、メディアモニタリングを実施し、市民が求めている情報を把握しています。 - リスクコミュニケーション・コミュニティエンゲージメント(RCCE)

コミュニティエンゲージメントとは、影響を受ける人々にとって受け入れやすく実施しやすい形で、事態への解決策を作る取り組みに、コミュニティが対等な立場で参加する関係や構造を構築するプロセスです。健康危機管理のサイクル全体を通して、コミュニティが自信をもってリーダーシップ、計画、取り組みの実施を分担できるようにすることが目標です。RCCEとは感染症などの影響を受ける可能性の高い人々が、十分な情報を得たうえで意思決定が行えるように専門家や行政担当者とコミュニティが、対等な立場で参加して意見や情報の交換をする取り組みです。

科学的不確実性と変異株リスク評価

変異株のリスク評価は、感染症対策の重要な要素であり、行政がタイムリーな介入政策を決定するためには、科学者の最新の知見に基づく情報提供が必要です。変異株のリスク評価を通じて、齋藤先生は、単に事実を伝えるだけではなく、解釈の限界を示すことや、きめ細かな表現が重要であることを感じたといいます。

教訓と今後の課題

齋藤先生はこれまでの経験から以下のような教訓を得たそうです。

- 他分野の知見を総合的に解釈する手法とそのための人材育成が必要であること。

- 科学者、政策決定者、市民が共通のリスク認識を持てるよう、明確な表現方法を模索し続けるべきであること。

- コミュニケーションは専任部署で行うべき重要な業務であり、その体制を整える必要があること。

おわりに

私は齋藤先生の講義を通じて、コミュニケーションとは何かということ、そしてその重要性を再認識できました。情報を単に伝えるだけでなく、科学的不確実性や解釈の限界も伝えること、表現にきめ細やかな注意を払うこと、平時から時間をかけて市民やメディアとの信頼関係を築いておくこと。今回お話いただいた内容は公衆衛生の分野だけにとどまらず、サイエンスコミュニケーション全体の文脈で非常に重要なことだったと思います。

齋藤先生ありがとうございました。